Sommaire

Histoires Insolites des JO de Tokyo 1964

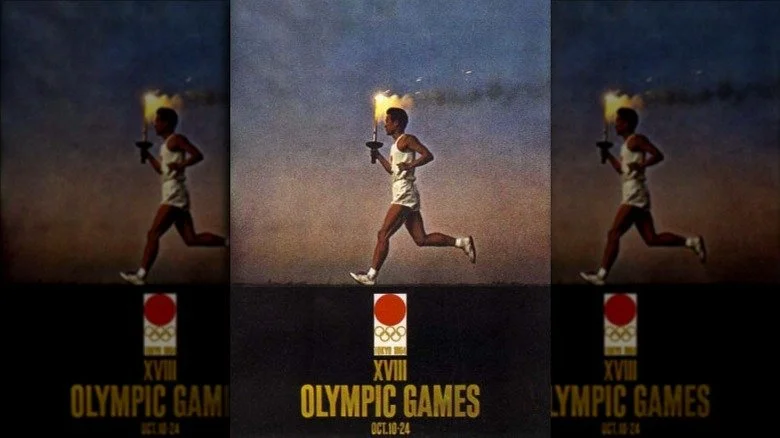

Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont eu lieu pour la première fois en 1964, ont marqué un tournant historique pour la ville. Du 10 au 24 octobre, ces 18èmes Jeux d’été ont été innovants à bien des égards, faisant l’objet de nombreux records mondiaux établis et battus, tout en témoignant de transformations géopolitiques significatives.

Outre les prouesses sportives, les JO de Tokyo 1964 sont également célèbre pour leurs effets notables sur la ville elle-même. Tokyo a dépensé d’énormes ressources pour organiser cet événement, ce qui a engendré des conséquences, pas toutes positives. La ville a subi des changements profonds en raison de cet accueil, façonnant son paysage urbain et son identité culturelle.

Les histoires les plus insolites de ces Jeux incluent celles de personnes comme Kohei Jinno, un homme qui a été évincé de son domicile pour permettre la construction du stade national. Avec le retour des JO, il se retrouve une fois de plus confronté à la même situation. Cela soulève des questions profondes sur l’impact des grands événements sportifs sur les vies individuelles et les communautés.

Les JO de Tokyo 1964, loin d’être un simple rassemblement sportif, sont une fenêtre sur les dynamiques sociopolitiques et les transformations urbaines que peuvent engendrer de tels événements, laissant un héritage durable sur la ville et ses habitants.

Tokyo, première ville non occidentale à accueillir les JO

Lors des Jeux Olympiques d’été de 1964, officiellement appelés les Jeux de la XVIIIe Olympiade, Tokyo est devenue la première ville non occidentale à accueillir cet événement prestigieux. Pourtant, ce n’était pas la première fois que Tokyo était désignée pour organiser les Jeux Olympiques.

En effet, en 1936, Tokyo avait été choisie pour accueillir les JO d’été de 1940, avec Sapporo prévu pour les JO d’hiver de la même année. Cependant, l’invasion de la Chine par le Japon en 1937 contraignit le pays à renoncer à ses droits d’organisation, car les dirigeants militaires décidèrent de prioriser l’effort de guerre plutôt que la construction des infrastructures olympiques.

Les Jeux de 1940 furent alors réattribués à Helsinki, qui avait terminé deuxième dans la compétition pour le statut de ville hôte. La Seconde Guerre mondiale, débutée en septembre 1939, entraîna cependant l’annulation complète des Jeux. Helsinki a finalement accueilli les JO d’été en 1952, après la fin du conflit. En 1964, Tokyo eut enfin l’opportunité d’organiser les Jeux Olympiques, marquant un tournant historique pour le pays. De plus, avec les JO de 2020, Tokyo est devenue la première ville asiatique à accueillir les Jeux Olympiques à deux reprises.

Exclusion de l’Afrique du Sud des JO de Tokyo 1964

Admise au sein du Comité International Olympique (CIO) en 1911, l’Afrique du Sud a participé aux Jeux Olympiques avec des équipes exclusivement blanches de 1912 à 1936. En 1948, la situation évolua vers une séparation raciale dans le sport, avec des équipes composées d’athlètes noirs et d’athlètes blancs. Cependant, face aux politiques d’apartheid en vigueur, une campagne visant à exclure l’Afrique du Sud des JO débuta en 1959, menée par des représentants de l’Union soviétique au sein du CIO.

Malgré la pression internationale pour l’intégration des équipes, l’apartheid persista. Johannes de Klerk, le ministre de l’Intérieur d’Afrique du Sud, affirmait qu’il serait « inadmissible » que des Noirs sud-africains soient considérés comme représentant les Blancs. Un an avant les JO d’été de 1964, le CIO avertit l’Afrique du Sud que si elle ne fusionnait pas ses équipes olympiques, elle serait exclue des Jeux.

Bien que l’Afrique du Sud ait proposé sept athlètes non blancs sur un total de 62, cela ne fut pas jugé suffisant. Le 18 août 1964, l’Afrique du Sud fut officiellement bannie des JO pour la première fois. En octobre de la même année, FIFA lui imposa également une suspension indéfinie.

Le champion marathonien à deux reprises

Abebe Bikila avait déjà révélé son talent au monde entier en remportant la médaille d’or lors du marathon olympique de Rome en 1960. En raison d’ampoules causées par ses nouvelles chaussures de course, Bikila a fini par courir le marathon pieds nus. Cette victoire a marqué un tournant, car il est devenu la première personne d’Afrique noire à décrocher une médaille d’or olympique, accompagné par Ike Quartey du Ghana qui a remporté une médaille d’argent en boxe.

Quatre ans plus tard, lors des JO de Tokyo 1964, Bikila est revenu pour défendre son titre. Non seulement il a réussi à préserver sa médaille d’or, mais il a aussi établi un nouveau record du monde en affichant le temps de 2h12min11.2s. De ce fait, il est devenu le premier athlète à remporter le marathon olympique à deux reprises. Fait notable, seulement 40 jours auparavant, Abebe avait subi une appendicectomie à l’hôpital.

Sa carrière sportive, qui s’étend de 1960 à 1966, lui a permis de remporter 12 des 13 marathons auxquels il a participé. La seule course qu’il a perdue fut en 1963, où il a pris la cinquième place au marathon de Boston.

Malheureusement, un accident de voiture en 1969 l’a laissé paralysé, et il est décédé en 1973 d’une hémorragie cérébrale liée aux blessures subies lors de cet incident tragique.

1964 : la première diffusion mondiale en direct des JO

Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 1964 marquent un tournant historique avec leur première diffusion en direct à l’échelle mondiale. Bien que les JO de Rome en 1960 aient été les premiers à être diffusés en direct, cette transmission n’a concerné que l’Europe. D’après le Guinness World Records, les JO de Tokyo de 1964 sont les premiers à toucher un public international. Pour les téléspectateurs japonais, la couverture des Jeux était même diffusée en couleur, ajoutant une dimension fascinante à cet événement.

Cette avancée technologique a été rendue possible grâce à SYNCOM 3, le premier satellite géostationnaire. Toutefois, aux États-Unis, la chaîne NBC, soucieuse de maintenir ses droits, ne diffusait en direct que les cérémonies d’ouverture.

Les JO de Tokyo de 1964 se démarquent également sur le plan technologique, étant les premiers à intégrer l’utilisation des ordinateurs. Dans leur ouvrage Understanding the Olympics, John Horne et Garry Whannel expliquent que ces Jeux ont utilisé un système informatique conçu par IBM pour « rapporter, enregistrer et transmettre des données textuelles sur les événements sportifs ».

Zambie : une indépendance célébrée aux JO

Le 31 décembre 1963, la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland a cessé d’exister. Cependant, la Zambie n’est devenue la République de Zambie que le 24 octobre 1964, jour même de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo. Cet événement historique a ainsi permis à la Zambie de participer aux Jeux sous un nom, et d’en sortir sous un autre, marquant ainsi une transition politique significative.

Ce changement a été célébré de manière symbolique lors de la cérémonie de clôture, où l’équipe zambienne a porté une banderole avec le nom « Zambie ». De plus, au lieu de l’Union Jack britannique, c’est le drapeau zambien qui a été hissé, symbolisant le nouveau départ du pays sur la scène internationale.

Depuis son indépendance, la Zambie a pris part à tous les Jeux Olympiques, à l’exception des Jeux de Montreal en 1976, que le pays a boycottés avec 28 autres nations. Ce boycott était en réaction à la tournée de l’équipe nationale de rugby néo-zélandaise en Afrique du Sud, malgré l’embargo sportif décrété par les Nations Unies.

La victoire de Tamakoce Te’Hila

Tamakoce Te’Hila, plus connu sous le nom de Billy Mills, est un coureur de fond Oglala Lakota qui est arrivé aux Jeux Olympiques de 1964 à Tokyo en tant que « presque inconnu » et qui a pourtant complètement dominé la compétition lors de la course des 10 000 mètres. Originaire de la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, Mills a commencé à courir dès son plus jeune âge. À l’école secondaire, il a établi de nombreux records dans les courses sur piste, ce qui lui a valu une bourse pour l’Université du Kansas. Cependant, même en tant que coureur All-American, il a dû faire face à des traitements racistes et à l’exclusion.

Après avoir obtenu son diplôme, Mills a rejoint le Corps des Marines des États-Unis, participant aux Jeux Olympiques en tant que premier lieutenant, ayant reçu l’autorisation de se concentrer sur son entraînement. Lors d’une course où plusieurs favoris se disputaient la victoire, il a surgi dans les dernières secondes pour prendre la tête et remporter la course, réalisant ainsi « l’un des plus grands bouleversements de l’histoire des Jeux Olympiques ». À ce jour, aucun autre athlète américain n’a remporté la médaille d’or dans la course des 10 000 mètres depuis cette victoire.

Depuis son passage aux Jeux Olympiques, Mills a cofondé la fondation « Running Strong for American Indian Youth » avec Gene Krizek. Cette initiative offre des subventions aux jeunes autochtones des États-Unis et travaille sur divers projets liés à l’accès à l’eau potable, à la préservation de la culture et de la langue, ainsi qu’à la fourniture de nécessités de base.

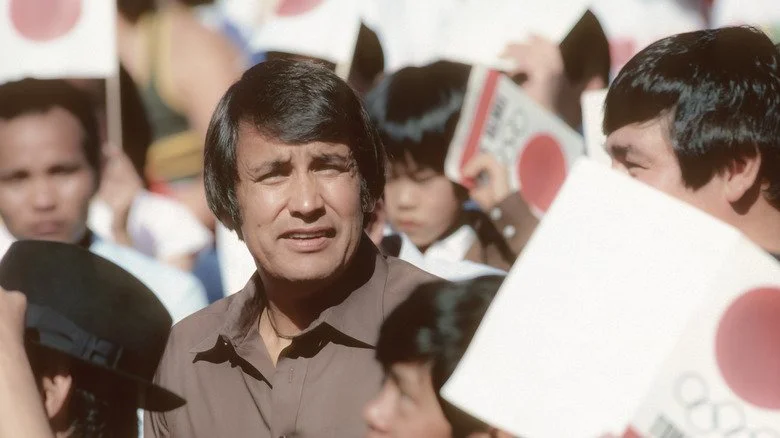

Le début du volleyball féminin

Bien que le volleyball ait été présenté comme un événement de démonstration lors des Jeux olympiques de 1924, il fallut attendre 40 ans pour qu’il occupe une place officielle aux Jeux d’été. En 1964, il fut finalement inclus en tant qu’épreuve tant pour les femmes que pour les hommes. Cependant, c’est l’équipe féminine japonaise qui allait véritablement marquer l’histoire de ce sport lors de cet événement.

Lors de leur match final contre l’Union soviétique, l’audience au Japon atteignit plus de 80 %, ce qui faisait de cette rencontre un événement national captivant. L’équipe féminine japonaise s’imposa contre les Soviets en trois sets (15-11, 15-8, 15-13), remportant ainsi la médaille d’or. Cette équipe continua à briller, en remportant également l’or aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.

De plus, malgré la domination prolongée de l’Union soviétique dans le volleyball, l’équipe féminine japonaise avait déjà remporté un championnat du monde contre les Soviets en 1962, un exploit qui les avait préparées pour leur victoire olympique deux ans plus tard.

La première ligne de train Shinkansen

La toute première ligne de train Shinkansen a été inaugurée seulement neuf jours avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Après plus de cinq années de construction, ce train à grande vitesse a parcouru le pays à partir du 1er octobre 1964, reliant Tokyo et Osaka avec des vitesses atteignant 210 km/h. Cependant, selon le Japan Times, il n’y avait absolument aucune nécessité de relier Osaka et Tokyo ni d’avoir le Shinkansen prêt à temps pour les Jeux, car aucun événement olympique ne se déroulait à Osaka. Mais, dans le but d’impressionner le monde entier avec le niveau élevé des prouesses technologiques japonaises, le projet du train à grande vitesse a été mené à bien, entraînant des conséquences négatives.

Le coût du projet a atteint 1 milliard de dollars, alors que les estimations initiales étaient d’environ 500 millions de dollars. La BBC rapporte que les dépassements de coûts ont été si scandaleux que le président des chemins de fer nationaux japonais, Shinji Sojo, et l’ingénieur en chef, Hideo Shima, ont été contraints de démissionner. Pour financer ce Shinkansen extrêmement coûteux, des fonds ont été détournés du projet de monorail. En conséquence, celui-ci, censé relier le centre de Tokyo à l’aéroport de Haneda, s’est finalement arrêté à quelques stations au sud du centre-ville.

De plus, afin d’éviter de payer pour l’achat de terrains, le monorail a été construit au-dessus de l’eau, « recouvrant les rivières, les canaux et les zones maritimes sous une couche de remblais et de béton ». Cela a eu pour conséquence la disparition des emplois de pêche et des cultures d’algues dans la région.

Les médailles d’or d’Ann Packer

Ann Packer était relativement inconnue lorsqu’elle a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, n’ayant jamais couru dans une compétition internationale auparavant. En réalité, Packer n’avait pris part qu’à cinq courses au total avant de représenter le Royaume-Uni lors de l’épreuve du 800 mètres. Originaire d’Oxfordshire, elle avait une carrière sportive variée dans l’athlétisme, mais travaillait également comme enseignante en éducation physique, combinant cette profession avec son ambition de devenir une athlète de haut niveau, une expérience qu’elle a qualifiée de « plutôt difficile ».

Selon des sources, Packer était la favorite pour remporter l’épreuve du 400 mètres, ayant réalisé dans l’année le « meilleur temps mondial ». Cependant, elle a terminé derrière l’Australienne Betty Cuthbert, décrochant la médaille d’argent. L’épreuve du 800 mètres, en revanche, lui était moins familière, mais Ann a surpris tout le monde en s’imposant avec une impressionnante performance. Elle a non seulement remporté la médaille d’or, mais a également établi un nouveau record du monde en 2:01.1. Après cette victoire éclatante, Packer a décidé de prendre sa retraite sur une note élevée, faisant des Jeux Olympiques de Tokyo 1964 sa première et dernière apparition olympique.

Le retrait des athlètes nord-coréens

Après avoir plaidé pour leur inclusion dans les Jeux Olympiques depuis la signature de l’armistice en 1953, le Comité International Olympique (CIO) a finalement reconnu la participation de la Corée du Nord en 1963. Bien qu’ils aient participé aux Jeux Olympiques d’Hiver de 1964 en Autriche, la situation s’est politisée à l’approche des Jeux d’été.

Dans son étude « An Historical Reconsideration of GANEFO », Russell Field souligne que la relation entre les jeux régionaux et le CIO était encore floue à cette époque. Suite à un incident lors des Jeux asiatiques de 1962 à Jakarta où l’Indonésie a refusé des visas à des athlètes israéliens et taïwanais, le CIO a décidé de suspendre le Comité Olympique Indonésien. Le président Sukarno, furieux, a alors proclamé que l’Indonésie organiserait les premiers Jeux des Nouvelles Forces Émergentes (GANEFO).

Malgré les menaces de sanctions du CIO, 51 nations ont envoyé des participants à ces jeux en avril 1963. En raison de leur participation, six athlètes nord-coréens, dont le détenteur du record mondial Sin Kŭmtan, ont été interdits de participer aux JO. En réponse à cette interdiction, la Corée du Nord a menacé de retirer ses 180 athlètes si la sanction n’était pas levée. Cette décision ayant été maintenue, la Corée du Nord a finalement retiré ses athlètes des JO de Tokyo 1964. Ils ne reviendront aux Jeux d’été qu’en 1972.

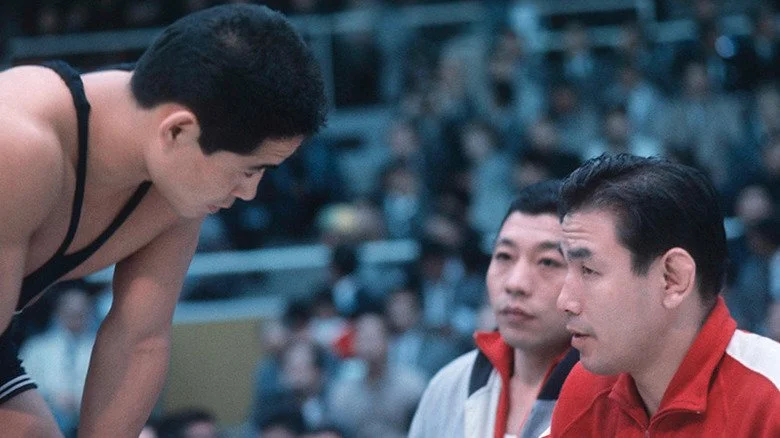

Watanabe Osamu, un lutteur d’exception

Les Jeux Olympiques de Tokyo 1964 ont marqué une époque mémorable, notamment grâce à la performance incroyable de Watanabe Osamu. Considéré comme l’un des plus grands lutteurs de l’histoire olympique, il a participé à ses premiers et derniers JO. Durant sa carrière, les estimations varient, mais on pense qu’il a remporté entre 187 et 300 victoires, demeurant invaincu selon le « Dictionnaire historique du mouvement olympique ».

À l’occasion des JO de 1964, Watanabe a remporté la médaille d’or en lutte libre poids coq, en ne concédant aucun point à ses adversaires. Cela en fait le seul lutteur olympique à avoir terminé un tournoi sans perdre un seul point, un exploit qui le distingue dans l’histoire des compétitions.

Après avoir pris sa retraite à 23 ans, il a rebondi dans le monde professionnel en travaillant pour une agence de publicité à Tokyo. Bien qu’il soit revenu brièvement sur les tapis de lutte pour participer à quelques compétitions, sa série invaincue a pris fin en 1989 lors d’un combat malheureux, mais son héritage perdure dans l’histoire des JO.

Tokyo a été complètement reconstruit

Les Shinkansen et les ordinateurs IBM n’étaient pas les seules merveilles nouvellement construites pour les Jeux Olympiques d’été. Pratiquement toute la ville de Tokyo a été entièrement reconstruite pour les Jeux de 1964.

Lorsqu’en 1959, Tokyo a eu l’honneur d’accueillir les JO, la capitale était encore remplie de vieilles maisons en bois, de bâtiments en stuc et de blocs d’appartements. Cependant, une fois que le projet d’accueillir les Jeux Olympiques a été lancé, un immense projet de construction a suivi. Jusqu’à 10 000 nouveaux bureaux et immeubles résidentiels ont été érigés, ainsi que plus de 60 miles de nouvelles autoroutes, près de 25 miles de nouvelles lignes de métro et de nouveaux hôtels cinq étoiles. Un nouveau système d’assainissement a également été mis en place, permettant l’introduction de toilettes à chasse d’eau. De plus, alors que les nouveaux blocs d’appartements remplaçaient les anciennes maisons en bois, Tokyo a bénéficié d’un nouveau réseau routier, souvent surélevé ou souterrain.

La reconfiguration de Tokyo a également offert à ce pays la possibilité de déplacer la plupart des bases militaires américaines hors du centre de la ville. Cependant, le Parti libéral-démocrate, soutenu par la CIA, a réussi à maintenir la présence des soldats américains au Japon avec l’extension du traité de sécurité en 1960.

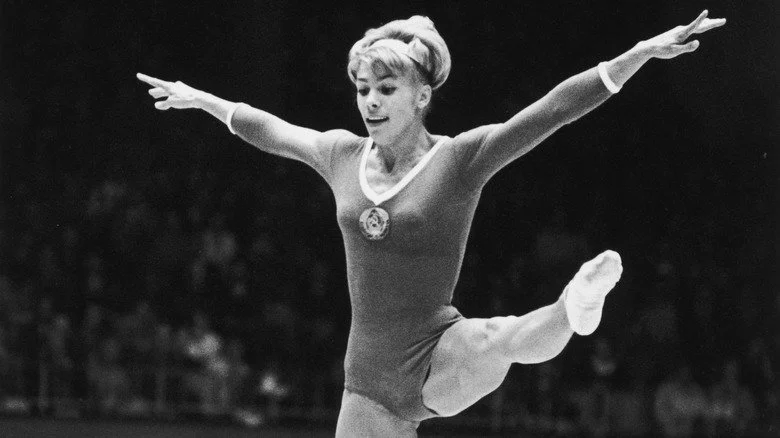

Une Olympienne décorée

Avant que Michael Phelps ne devienne le sportif le plus décoré de l’histoire des Jeux Olympiques avec 28 médailles, c’était Larisa Latynina, gymnaste artistique russe, qui détenait ce titre. Lors des Jeux de Tokyo en 1964, Latynina a établi un record mondial en totalisant 18 médailles olympiques, tant en épreuves individuelles qu’en épreuves par équipes au cours de sa carrière. Précédemment, le coureur finlandais Paavo Nurmi détenait le record avec 12 médailles.

Étonnamment, Latynina n’était même pas consciente de ce record pendant 15 ans. C’est seulement après qu’un journaliste tchécoslovaque lui a envoyé un article de magazine découpé qu’elle a pris connaissance de son exploit. « Jusqu’en 1979, je n’avais même pas idée d’être une détentrice de record. J’ai vraiment été surprise par cela, » a-t-elle déclaré dans une interview.

Issue d’un milieu de ballet, Latynina a commencé à participer aux Jeux Olympiques à l’âge de 21 ans lors des JO de Melbourne en 1956. Deux ans plus tard, lors des Championnats du Monde de Moscou en 1958, elle a concouru et remporté plusieurs médailles d’or, malgré le fait d’être enceinte de quatre mois. Latynina a pris sa retraite après les Championnats du Monde de 1966 et a ensuite commencé à entraîner pour l’Union Soviétique. En 2021, elle demeure la seule femme et l’une des quatre athlètes à avoir remporté neuf médailles d’or olympiques.

200 000 animaux errants euthanasiés

Alors que la ville de Tokyo se transformait pour accueillir les Jeux Olympiques de 1964, de nombreux habitants ont été déplacés par divers moyens, allant de petites compensations financières à des pressions fiscales ou à la stigmatisation publique. Pendant ce temps, le sort des animaux errants dans les rues de Tokyo était traité d’une manière bien différente.

Selon The Japan Times, environ 200 000 chats et chiens errants ont été euthanasiés dans l’année précédant les JO de Tokyo, utilisant un dispositif qui les asphyxie avec du dioxyde de carbone.

Cela ne constitua ni la première ni la dernière fois où des animaux furent rassemblés et éliminés dans le but de préserver une certaine apparence pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi, des chiens errants furent euthanasiés, décrits comme des « déchets biologiques », même après que la ville ait affirmé qu’elle allait essayer de les reloger plutôt que de les tuer, selon Time Magazine. De plus, lors des JO d’Athènes en 2004, des rapports ont fait état de jusqu’à 15 000 chiens errants empoisonnés NBC News.

Un exploit incroyable avec un pouce cassé

Avant les Jeux olympiques de Tokyo en 1964, Joe Frazier était un boxeur amateur récemment intégré à l’équipe des États-Unis, où il avait été sélectionné comme remplaçant dans l’équipe des poids lourds. Lorsque Buster Mathis se cassa le pouce juste avant le début des compétitions, Frazier fut appelés à prendre sa place.

Frazier commença la compétition en force, parvenant même à mettre KO le boxeur soviétique Vadim Yemelyanov, qui le surplombait d’au moins dix centimètres. Cependant, lors de ce combat, il subit également une fracture du pouce. Plutôt que de demander des soins médicaux, Frazier choisit de plonger son pouce dans de l’eau froide pour se préparer pour son ultime affrontement contre le boxeur allemand Hans Huber le lendemain.

Bien qu’il ne réussisse pas à l’emporter par son célèbre KO, Frazier remporta finalement la médaille d’or olympique avec une décision 3-2 des juges, tout en souffrant de sa blessure.

Ceci ne fut que le début de sa carrière éclatante. En 1971, il bat Muhammad Ali lors de ce qui est devenu célèbre sous le nom de « Combat du Siècle ». Même si Ali prit sa revanche lors de leurs deux combats suivants, c’est Frazier qui brisa le record d’invincibilité d’Ali lors de cette rencontre mémorable.