Sommaire

Divertissement

Il est compréhensible que la Seconde Guerre mondiale attire autant les cinéastes. Ce conflit dramatique et complexe a impliqué presque toutes les nations du globe, offrant ainsi un matériau narratif d’une richesse inépuisable. Pour les scénaristes et réalisateurs, c’est un terrain fertile où puiser sans cesse de nouvelles histoires.

Cependant, un problème majeur subsiste : la Seconde Guerre mondiale s’est réellement déroulée. De nombreux témoins ont vécu cette période, et des historiens passionnés ont consacré leur vie à en étudier les moindres détails. Que peuvent penser ces experts lorsqu’ils voient un film de guerre à l’écran ?

Il serait peut-être injuste d’attendre une fidélité historique absolue des films. Quoi qu’on en dise, les artistes du cinéma doivent prendre des libertés créatives entre anecdotes véridiques et dramaturgie. Néanmoins, certains s’efforcent de respecter au mieux la réalité historique, offrant des œuvres proches de la vérité du conflit.

Malheureusement, d’autres passent outre ces considérations, au point d’irriter profondément les chercheurs. Pour chaque film de guerre rigoureusement documenté, on en trouve un autre qui, par ses libertés excessives, frôle le fantasme. Un bon exemple souvent cité est le film Pearl Harbor, qui fait l’objet de nombreuses critiques pour ses inexactitudes. Aux yeux de nombreux historiens, ce type de production est loin d’honorer la mémoire de la guerre et de ceux qui l’ont vécue.

Si vous souhaitez comprendre les événements de Pearl Harbor, mieux vaut ne pas prendre note devant le film Pearl Harbor. L’intrigue se focalise sur les exploits presque lyriques de deux pilotes américains, incarnés par Josh Hartnett et Ben Affleck, engagés dans un triangle amoureux avec une infirmière campée par Kate Beckinsale. Tous se retrouvent à Oahu le jour fatidique de l’attaque, mais le personnage de Hartnett quitte ce triangle en mourant lors du raid Doolittle en avril 1942 sur Tokyo.

Ce long-métrage fut vivement critiqué tant par le public que par les historiens, en raison de nombreuses incohérences. On remarque ainsi des confusions régulières entre les uniformes et les branches militaires, comme lorsqu’un personnage de l’armée de l’air apparaît dans un hôpital naval. De même, un personnage américano-japonais reçoit un appel mystérieux provenant du Japon : une tentative maladroite de dissocier les Américains d’origine japonaise de tout soupçon de cinquième colonne, alors que les communications civiles transocéaniques étaient impossibles à l’époque.

Quant à la célèbre réplique d’Isoroku Yamamoto sur le réveil d’un « géant endormi », elle semble plutôt être l’invention d’un scénariste du film Tora! Tora! Tora! sorti en 1970. En regardant attentivement, on peut aussi apercevoir à l’écran le mémorial de l’USS Arizona, mais celui-ci n’a été construit qu’à partir des années 1960, bien après les faits.

Par ailleurs, certaines technologies utilisées pour lancer les avions japonais n’étaient pas disponibles pendant la Seconde Guerre mondiale, et la couleur des appareils est erronée. De leur côté, les forces américaines pilotent un modèle de chasseur qui n’a fait son apparition qu’après l’attaque de Pearl Harbor. Tous ces détails démontrent une reconstitution peu fiable qui déçoit les amateurs d’histoire, et alimente la controverse autour de ce film.

Il est indéniable que Saving Private Ryan séduit par son réalisme émotionnel et ses scènes visuellement marquantes. Pourtant, la question demeure : le film reflète-t-il fidèlement les événements historiques de la Seconde Guerre mondiale ? Selon l’historien James Holland, interrogé par Penguin Books U.K., certains détails clés sont erronés.

Par exemple, la plage dans la célèbre scène d’assaut est représentée comme bien trop étroite, offrant un espace tellement réduit qu’il semble improbable pour les soldats de lancer leur offensive ainsi. De plus, les dispositifs anti-atterrissage, censés ralentir l’invasion, sont installés à l’envers. Alors qu’ils auraient dû pointer vers l’intérieur des terres pour capturer et endommager les véhicules ennemis, ils sont orientés vers la mer. Un autre point souvent négligé dans plusieurs films de guerre : les mitrailleuses ne pouvaient pas tirer en longues rafales continues sans que les canons ne surchauffent rapidement, ce qui faisait baisser drastiquement la précision. En réalité, les tireurs étaient formés à opérer par courtes rafales pour préserver la précision et la sécurité de leur arme.

Par ailleurs, l’historien John McManus souligne plusieurs justes représentations du film, notamment les conditions météorologiques difficiles et l’intensité des tirs lors du débarquement. Cependant, il critique certaines erreurs, comme la disposition incorrecte des obstacles sur la plage, l’ascension directe des soldats dans un ravin qui ne correspond pas à la topographie réelle, ainsi que la représentation erronée des chars alliés, qui étaient bien présents en soutien avant l’arrivée des troupes à pied. Enfin, il déplore aussi la caricature des soldats allemands, souvent dépeints comme des antagonistes naïfs et facilement éliminables. Ces imprécisions rappellent à quel point le cinéma mêle souvent spectacle et fiction, même quand il s’agit de retracer des épisodes aussi cruciaux que le Débarquement de Normandie.

Contrairement à de nombreux films de la Seconde Guerre mondiale qui mettent l’accent sur les batailles héroïques et les actes de bravoure, Darkest Hour choisit de se concentrer sur le jeu subtil et à très haut enjeu de la diplomatie et du leadership. Le film dépeint Winston Churchill, incarné par Gary Oldman, alors qu’il navigue dans un contexte d’incrédulité à son égard au poste de Premier ministre, les conflits internes au gouvernement, l’évacuation de Dunkerque, ainsi que la menace imminente d’une invasion nazie en Grande-Bretagne.

Une scène clé montre Churchill prenant le métro londonien, surprenant les passagers non seulement par sa présence mais aussi par sa demande d’avis : fallait-il tenter la paix avec l’Allemagne ou continuer le combat ? Tous expriment leur volonté de résister à Hitler, ce qui pousse Churchill à poursuivre fermement sa politique contre l’apaisement. Pourtant, cette scène soulève plusieurs questions historiques : il n’est pas certain que le véritable Churchill ait jamais emprunté le métro londonien, et encore moins qu’il ait sollicité l’opinion du grand public sur des questions diplomatiques aussi cruciales. Bien qu’un témoignage mentionne qu’il aurait, dans les années 1920, galéré à prendre le métro une fois, aucun souvenir collectif ne retient l’image du Premier ministre demandant conseil aux citoyens ordinaires sur la politique internationale.

De plus, l’interprétation selon laquelle tous les Britanniques souhaitaient unanimement poursuivre le combat simplifie une réalité complexe. Certains étaient prêts à défendre les plages et le territoire britannique contre une invasion allemande, tandis que d’autres, sans pour autant être favorables à une capitulation devant un Hitler vorace, craignaient le retour d’un conflit sanglant rappelant la Première Guerre mondiale. Ces attitudes étaient influencées par des disparités sociales — Churchill appartenant clairement à l’élite — et par une mémoire collective marquée par la peur des pertes humaines.

U-571

« U-571 » prétend raconter l’histoire d’un groupe courageux de marins américains qui, à bord de leur sous-marin, mènent une mission pour dérober une machine Enigma aux Allemands. Grâce à cet appareil, ils parviennent à déchiffrer le code Enigma, qui résistait depuis trop longtemps aux Alliés.

Si l’existence du code Enigma est bien réelle, la majorité des faits présentés dans le film sont erronés. En réalité, la première percée dans le décryptage d’Enigma remonte aux années 1930, grâce à une équipe polonaise de cryptographes dirigée par le mathématicien Marian Rejewski. Leur travail, associé à la récupération de documents codés, a permis aux spécialistes britanniques de Bletchley Park de déchiffrer les messages codés des puissances de l’Axe.

Bien que quelques Américains aient participé à l’effort à Bletchley Park, il n’y eut jamais d’équipage de sous-marin à l’allure héroïque saisissant une machine Enigma directement aux Allemands, pas plus que de héros tels que Matthew McConaughey ou Jon Bon Jovi dans cette opération.

Dans la réalité, la capture d’une machine Enigma eut lieu en mai 1941, lorsqu’un navire de la Royal Navy, le HMS Bulldog, aborda un sous-marin allemand endommagé. L’équipage britannique s’empara alors de la machine ainsi que de documents jugés précieux pour le renseignement allié.

La sortie d' »U-571″ en 2000 suscita une telle controverse que le Premier ministre britannique de l’époque, Tony Blair, condamna publiquement le film au Parlement, soulignant les nombreuses inexactitudes historiques véhiculées.

Peu de spectateurs s’attendent à une exactitude historique dans un film de Quentin Tarantino. Pourtant, certains détails de son long-métrage sur la Seconde Guerre mondiale, Inglourious Basterds, méritent une analyse plus attentive. La scène tendue où le personnage antagoniste Hans Landa interroge un fermier français est, selon l’historien James Holland, d’un comique involontaire. Il estime que Landa et les nazis sous son commandement incarnent de façon caricaturale le cliché du méchant nazi : « Combien de cuir peut-on vraiment faire porter à une escouade de soldats allemands ? », ironise-t-il, ajoutant que les longs dialogues précédant la violence sont typiquement un style Tarantino.

Cependant, une part de vérité se cache dans ce récit. Par exemple, l’opération Greenup mit en scène deux émigrés juifs à Brooklyn, Frederick Mayer et Hans Wijnberg, qui rejoignirent le Bureau des Services Stratégiques (OSS). En février 1945, ils furent parachutés en Autriche pour une mission d’espionnage. Accompagnés de Franz Weber, un officier allemand compatissant, le trio fournit des renseignements essentiels.

D’autres réfugiés juifs accomplirent des missions comparables. Kim Masters raconte à NPR l’histoire de son père Peter Arany, qui, après avoir fui Vienne pour Londres, fut interné comme « ennemi étranger » avant d’intégrer les commandos britanniques luttant contre les nazis. Il adopta alors le nom plus anglais de Peter Masters. Les récits de ces héros de l’ombre sont tout aussi intenses que celui d’Inglourious Basterds, sans déformer les faits historiques.

Divertissement

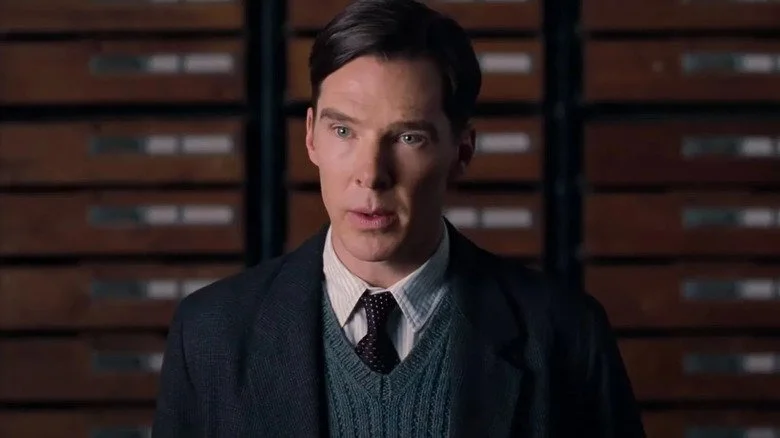

Le film The Imitation Game est présenté comme une biographie centrée sur le physicien britannique Alan Turing. Il est donc logique que le récit mette en avant ce personnage. Cependant, plusieurs historiens et experts ont remis en question la fidélité de la représentation de Turing incarné par Benedict Cumberbatch.

Au-delà des débats sur la personnalité de Turing — était-il vraiment aussi froid et sans humour que dans le film ? —, c’est toute la question de la part réelle de Turing dans le décryptage du code Enigma qui est controversée. Si son génie a certainement joué un rôle crucial pour l’effort allié, il ne faut pas oublier qu’il faisait partie d’une équipe beaucoup plus vaste.

Les mathématiciens polonais, par exemple, sont souvent considérés comme les héros méconnus ayant jeté les bases du cassage d’Enigma avant même que l’équipe britannique de Bletchley Park n’entre en action. En réalité, le travail mené à Bletchley Park n’était pas l’affaire d’un unique individu. Le film ne reflète pas correctement cette dynamique collective et minimise le rôle des nombreuses autres figures essentielles.

De plus, dès 1942, Turing ne travaillait plus principalement à Bletchley Park, car le décryptage se faisait majoritairement à l’aide de machines. Il intervenait alors en tant que consultant sur d’autres projets, notamment en conseillant le développement de dispositifs de cryptage américains destinés à sécuriser des communications sensibles, comme les échanges téléphoniques confidentiels entre Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill.

Par ailleurs, la figure du commandant Alastair Denniston est elle aussi dénaturée. Contrairement à la rivalité dépeinte dans le film, Denniston souhaitait réellement que Turing fasse partie de l’équipe. Enfin, il n’existe aucune preuve que Turing ait eu des contacts directs avec Churchill, contrairement à ce que suggèrent certaines scènes avec le personnage de Stewart Menzies.

Le film Dunkirk, réalisé par Christopher Nolan, dépeint l’évacuation de centaines de milliers de soldats alliés du port français de Dunkerque en 1940. Si cette œuvre a été saluée pour sa fidélité globale à cet épisode majeur de la Seconde Guerre mondiale, certains détails historiques suscitent la controverse. Nolan lui-même a souligné son intention de retranscrire avant tout la sensation d’oppression et d’attente sur les plages, alors que l’avance fulgurante des nazis laissait planer l’incertitude quant à une possible évacuation.

Cependant, plusieurs historiens reprochent au film une représentation trop ordonnée et calme de la scène. James Holland, historien auprès de Penguin Books au Royaume-Uni, note que l’évacuation dépeinte apparaît étrangement silencieuse et maîtrisée, à l’opposé du chaos anxiogène et désordonné qui régnait réellement. D’autres critiques pointent les plages trop propres et dégagées, oubliant la réalité : des centaines de milliers de soldats n’étaient pas seuls, ils étaient entourés de véhicules et d’équipements abandonnés sur place pour faciliter la fuite. Ces derniers devaient être sabotés pour limiter leur utilisation par l’ennemi nazi.

Les photographies d’époque illustrent des paysages jonchés de véhicules endommagés, tant sur la plage que sur les routes avoisinantes, témoignant du désordre ambiant. À cet égard, la scène de l’évacuation dans Reviens-moi (Atonement) offre une évocation plus fidèle du tumulte et de la confusion de ces heures cruciales.

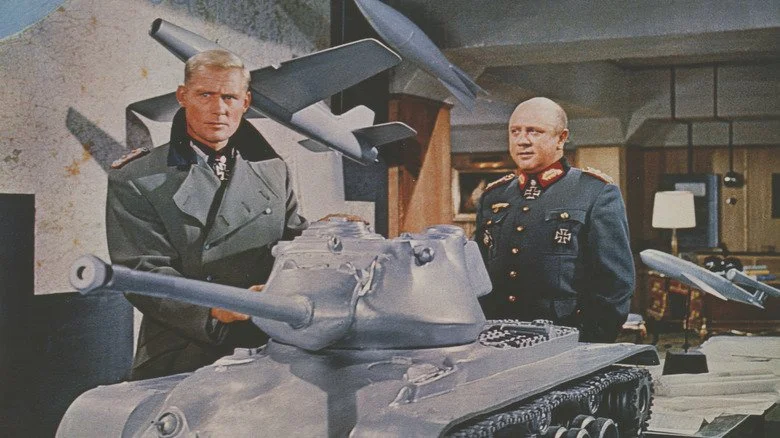

Un film doit vraiment être mauvais pour pousser Dwight D. Eisenhower à sortir de sa retraite simplement pour le critiquer. Pourtant, Eisenhower, le général à la tête des troupes alliées lors de la véritable et souvent sous-estimée Bataille des Ardennes de décembre 1944 à janvier 1945, s’est exprimé avec plus de calme, bien que mécontent. Et il en avait pleinement le droit, car « La Bataille des Ardennes » de 1965 était effectivement très critiquable.

Selon l’historien de la Seconde Guerre mondiale John McManus, un des principaux manquements du film réside dans le choix erroné des chars. Plus précisément, le long-métrage utilise des chars fabriqués après la guerre, ce qui fausse la reconstitution. De plus, la disposition des formations blindées à l’écran est étrangement linéaire, loin des tactiques déployées en réalité. Quant à la fameuse scène où un char percute un autre, elle est quasiment absurde, car les unités blindées faisaient bien davantage appel à l’artillerie qu’à des collisions sauvages.

Le décor souffre aussi d’inexactitudes majeures : la forêt des Ardennes apparaît bien moins dense que dans la réalité et les soldats ne rencontrent ni la glace ni la neige qui ont marqué la bataille. Outre ces erreurs sur les chars et le terrain, le film accumule les fautes historiques : mouvements de troupes simplifiés à l’extrême, utilisation d’avions et de technologies postérieures à la guerre comme les explosifs C4, tenues militaires souvent inexactes et salutations martiales maladroites. Tous ces défauts auraient pu être atténués par la présence d’un conseiller militaire, qui pourtant, existait — mais ce dernier était le colonel Meinrad von Lauchert, ancien commandant de char nazi, ce qui n’a pas aidé à la crédibilité du film.

Windtalkers

L’idée centrale de Windtalkers s’ancre dans une réalité historique : durant la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de préserver la confidentialité des communications a poussé les forces américaines à utiliser les langues des peuples autochtones. Les fameux « code talkers » trouvent leurs origines dès la Première Guerre mondiale avec des membres du service parlant choctaw. Pendant la Seconde guerre, cette pratique s’est étendue aux Navajos (Diné), Cherokee, Comanches et bien d’autres tribus.

En opération, ils fonctionnaient généralement par binôme : l’un manipulait la radio tandis que l’autre transmettait, recevait et relayait les messages codés dans leur langue maternelle. Ces opérateurs radio étaient pris pour cible par les forces japonaises, conscientes de leur rôle crucial dans les communications alliées. Après le conflit, le secret entourant leur travail a été maintenu jusqu’aux années 1960, et il a fallu attendre le début des années 2000 pour que certains code talkers à la retraite soient honorés par des médailles d’or du Congrès.

Mais que dire du film Windtalkers par rapport à cette histoire ? Il ne restitue pas tout à fait la réalité. D’abord, le choix de Nicolas Cage comme protagoniste principal surprend, le film mettant pourtant en lumière une histoire indienne américaine. Ensuite, la rumeur que certains code talkers auraient été accompagnés de gardes du corps ayant l’ordre de les éliminer en cas de capture est infondée. En réalité, les Marines assuraient la protection de leurs opérateurs les plus essentiels, évitant qu’ils ne soient confondus avec des soldats japonais, sans en arriver à cet extrême.

Red Tails

Malgré une noble intention — raconter prétendument la véritable histoire des Tuskegee Airmen, un groupe de pilotes afro-américains des forces aériennes de l’armée américaine — Red Tails déçoit par son manque de fidélité historique et peut même heurter. Certains critiques reprochent au film de dépeindre ses personnages avec trop de légèreté, donnant l’image de pilotes plaisantant et se comportant en farceurs, conformément à des stéréotypes racistes, plutôt que de véritables militaires professionnels et respectés.

En réalité, les Tuskegee Airmen, sous le commandement du futur général de l’Armée de l’Air Benjamin O. Davis Jr., formaient une unité très disciplinée avec une mission à accomplir. Comme l’a rappelé J. Byron Morris, l’un de ces pilotes, dans une interview accordée au Washington Post, cette unité noire avait été créée dans l’espoir de l’échec : « Ils voulaient que nous nous autodétruisions. Mais B.O. Davis les tenait sur le droit chemin, et les hommes avaient trop de respect pour eux-mêmes pour abandonner. » Ainsi, bien loin des épisodes d’insubordination, d’ivresse publique ou de plaisanteries aux commandes de leurs avions montrés à l’écran, les véritables pilotes menaient leur devoir avec sérieux et rigueur.

Cependant, cet avis n’est pas unanime parmi les historiens. Crystal R. Sanders, chercheuse à l’Université d’État de Pennsylvanie, estime pour sa part que le film respecte globalement la réalité historique.

Au-delà des questions de ton, Red Tails souffre aussi d’erreurs techniques notables. L’une des plus tenaces est la légende selon laquelle cette unité n’aurait jamais subi de pertes sérieuses ni perdu de bombardier lors de ses missions d’escorte. Pourtant, 66 Tuskegee Airmen sont morts au combat — l’un des taux de pertes les plus faibles parmi les unités engagées durant la Seconde Guerre mondiale — et les archives attestent la perte d’environ 25 bombardiers escortés par cette unité.

Lorsque l’on regarde un film de la Seconde Guerre mondiale réalisé par des cinéastes américains, l’histoire met souvent en avant les Alliés américains ou britanniques. Ce parti pris est compréhensible, mais il occulte des épisodes dramatiques du conflit. Enemy at the Gates, qui relate les exploits du sniper soviétique Vassili Zaïtsev durant la bataille de Stalingrad (1942-1943), s’efforce de corriger cette vision étroite. Que le film vous captive ou non, attendez-vous cependant à une fidélité historique très limitée.

Les premières scènes, où Zaïtsev est précipité au milieu du chaos et de la violence lors de la traversée du Volga, semblent s’inspirer de témoignages directs, offrant un aperçu réaliste de cette période. Les snipers représentaient un élément crucial dans l’arsenal militaire soviétique, avec une participation conjointe d’hommes et de femmes au combat, ce que le film montre assez bien. Pourtant, la figure de Nikita Khrouchtchev y est amplifiée au point d’en devenir presque centrale, ce qui ne correspond pas à la réalité historique. De plus, le film souffre d’un curieux manque d’officiers militaires à l’écran, et le parcours personnel de Zaïtsev, pourtant personnage principal et héros réel reconnu bien au-delà de Stalingrad, demeure étonnamment superficiel.

Les amateurs d’histoire noteront aussi de nombreuses erreurs factuelles: des incohérences sur les armes à feu, les uniformes, ou encore des imprécisions sur les appareils d’aviation. Par exemple, les bombardiers n’auraient jamais survolé les zones aussi près du sol. Enfin, la mise en scène de chars stationnés non loin du quartier général militaire apparaît totalement absurde, comme un véritable panneau « bombardez-nous ici », ce qui nuit à la crédibilité stratégique du récit.