Sommaire

Dans la plupart des démocraties à travers le monde, la popularité auprès du public est essentielle au bon fonctionnement du gouvernement. Ces derniers sont généralement élus sur la base de promesses concernant des politiques, des lois et des actions qu’ils s’engagent à mettre en œuvre durant leur mandat. Lorsqu’ils remportent les élections, il est attendu qu’ils respectent au moins en partie leurs promesses. Cependant, réaliser cet objectif peut s’avérer plus complexe qu’il n’y paraît.

Pour cette raison, les gouvernements cherchent continuellement des idées de campagnes qui séduiront le public et auront un impact mesurable sur leur quotidien. Cela a conduit, au fil des années, à des politiques parfois imaginatives. Lorsqu’une campagne fait forte impression et est mise en œuvre avec succès, elle peut se transformer en acte emblématique du gouvernement et devenir l’héritage ultime de son époque au pouvoir. Néanmoins, quelle que soit la réflexion ou les intentions louables derrière une campagne au moment de son lancement, les gouvernements peuvent souvent être confrontés à des résultats inattendus qui vont à l’encontre de leurs attentes.

Smokey Bear

Au cours des dernières années, les incendies de forêt sont devenus de plus en plus violents, les scientifiques confirmant que le changement climatique rend les conditions plus sèches dans de nombreuses régions des États-Unis, exacerbant ainsi leur propagation. Mais ce problème n’est pas seulement un phénomène moderne ; il fait écho à l’une des campagnes gouvernementales les plus mémorables d’Amérique, lancée il y a près de huit décennies.

Smokey Bear, célèbre pour son slogan « Vous êtes le seul à pouvoir prévenir les incendies de forêt », est apparu dans les années 1940, incitant les amateurs d’activités de plein air à veiller à la gestion de leurs feux de camp et autres flammes à ciel ouvert pouvant se propager à la végétation sauvage. Cette nécessité a d’abord surgi pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la menace de bombardements par des sous-marins japonais mettant le feu aux forêts côtières californiennes a accru le danger d’incendies exacerbés par des actes citoyens, rendant leur gestion encore plus difficile.

Smokey s’est révélé être un outil de communication efficace, formant des générations d’Américains à penser que les incendies de forêt doivent être éteints. Cependant, des experts soutiennent désormais que les incendies naturels font partie du cycle de vie d’une forêt. Ils contribuent à brûler la vieille végétation sèche pour laisser place à la nouveauté. Lorsque les petits feux de forêt sont empêchés, cela entraîne une accumulation de matériaux inflammables, ce qui signifie, hélas, que lorsqu’un incendie se déclare, il a plus de combustible pour se propager, devenant ainsi beaucoup plus destructeur et dangereux.

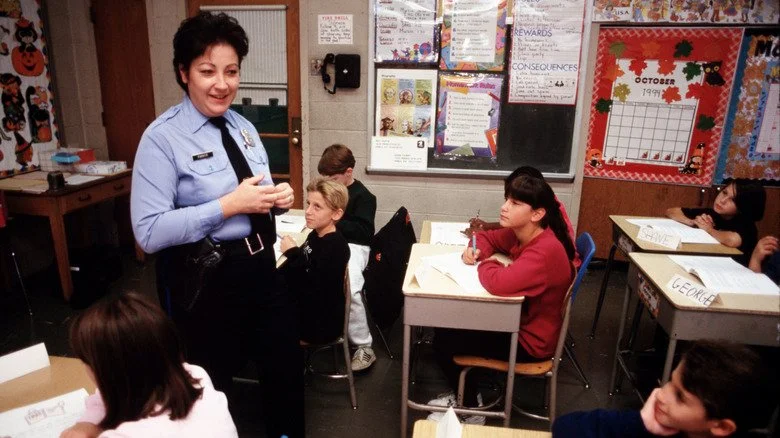

D.A.R.E.

De nombreux adultes américains se souviennent de leur enfance, lorsqu’ils étaient réunis dans l’auditorium de l’école pour écouter un officier de police vêtu d’une expression sévère. Le message destiné aux enfants était quelque chose comme : « Dites simplement non à la drogue ». Ce programme portait le nom de Drug Abuse Resistance Education, ou « D.A.R.E. » en abrégé.

Initialement fondé à Los Angeles pour lutter contre la consommation de drogues et la criminalité associée, D.A.R.E. s’est rapidement répandu aux États-Unis. Ses promoteurs étaient convaincus que le message fort, qui encourageait une prise de décision autonome, serait un outil efficace de prévention contre la toxicomanie.

Cependant, D.A.R.E. a également suscité la controverse. Des études menées une décennie après son lancement ont montré que le programme n’avait eu aucun impact significatif sur l’usage de drogues et les addictions dans le pays. Mieux encore, il semble que D.A.R.E. ait eu pour effet de rendre les jeunes plus curieux à propos des drogues, révélant ainsi des informations sur des substances dont ils étaient auparavant ignorants. De plus, le programme n’expliquait pas les effets des substances et n’a pas su prendre en compte la puissance de la pression des pairs.

La guerre contre les drogues

Le 17 juin 1971, le président Richard Nixon proclama la guerre contre les drogues. Présentant l’abus de drogues comme un fléau touchant la vie des familles américaines, il annonça avoir reçu un soutien bipartisan pour allouer des centaines de millions de dollars — des milliards aujourd’hui — à la destruction des réseaux d’approvisionnement en drogues, tant sur le sol américain qu’à l’étranger, tout en s’attaquant à la dépendance par l’illégalisation et le traitement.

La guerre contre les drogues s’est intensifiée dans les années 1980 sous le mandat du président Ronald Reagan, qui a autorisé une plus grande intervention militaire contre la criminalité organisée. En 1986, il promulgua l’Anti-Drug Abuse Act, une législation qui durcit les peines de prison pour les délits liés aux drogues.

Cela a constitué l’une des campagnes les plus longues et coûteuses de l’histoire américaine. Cependant, de nombreux experts estiment aujourd’hui que cette guerre a eu des effets contre-productifs de plusieurs manières. Tout d’abord, l’illégalisation a engendré un marché noir, menant à la formation de puissants cartels de drogues responsables de violences massives et de déstabilisation dans des pays, notamment en Amérique du Sud.

Les tentatives d’arrestation des dirigeants de cartels ont généralement entraîné une augmentation de la violence liée aux drogues dans des pays comme la Colombie et le Mexique. La pression d’arrestation a souvent conduit à des prises de décision impulsives et à une plus grande cruauté parmi les trafiquants, tout en favorisant le développement de méthodes plus sournoises pour faire entrer les drogues aux États-Unis.

De nouveaux gangs se sont historiquement formés pour remplir les vides de pouvoir laissés par les cartels. Parallèlement, les peines sévères pour crimes liés aux drogues ont provoqué une explosion de la population carcérale américaine, sans que ces mesures punitives n’aient un impact visible sur l’usage des drogues. En fait, la dépendance a augmenté ces dernières années aux États-Unis, notamment en raison des opioïdes délivrés sur ordonnance. Il est donc juste de dire que l’héritage de la politique de drogue de Nixon a laissé des générations de gouvernements mal équipés pour faire face à cette nouvelle menace pour la santé publique.

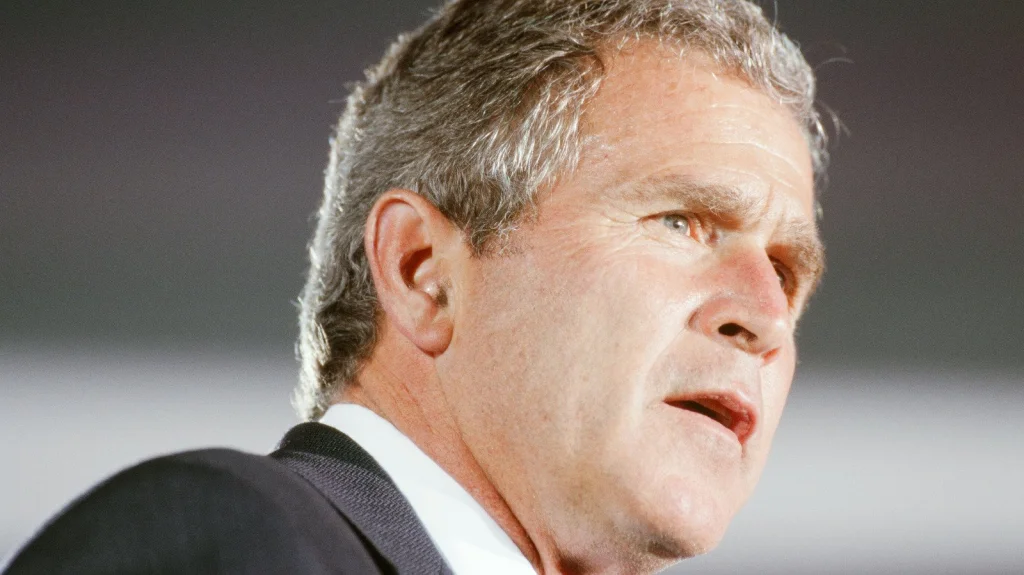

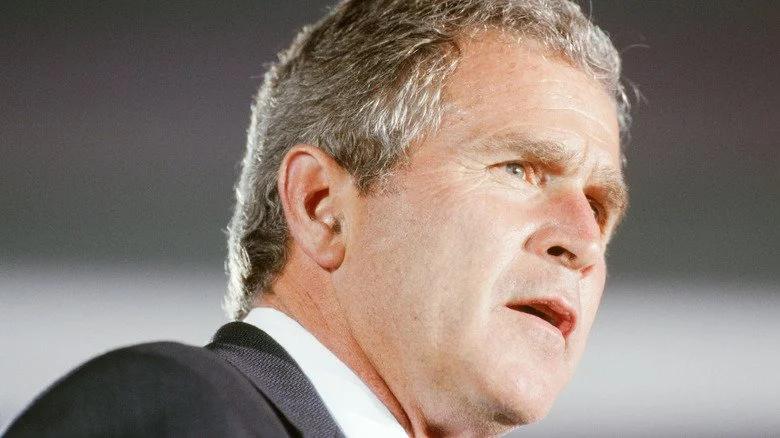

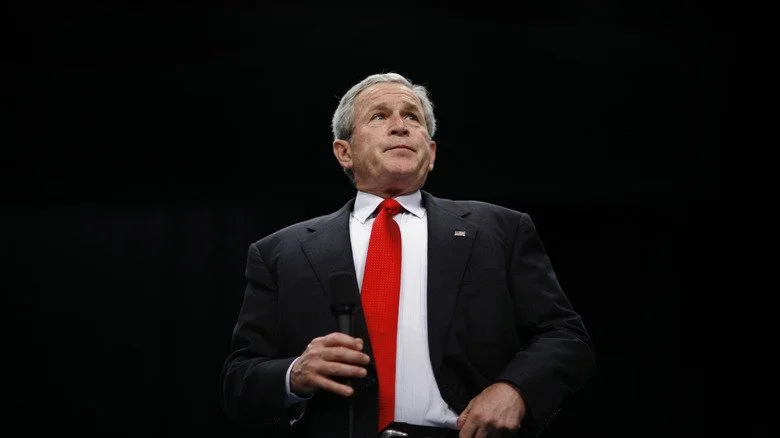

La guerre contre le terrorisme

Les présidents américains semblent avoir la fâcheuse habitude de déclarer la guerre à des concepts abstraits qu’ils ne peuvent ensuite revendiquer comme conquêtes. En octobre 2001, suite à l’horreur générée dans le monde occidental par les attentats du 11 septembre, ayant fait 2 977 victimes, ainsi que celles des 19 terroristes, le président George W. Bush annonça une « Guerre mondiale contre le terrorisme ». Cette campagne militaire multinationale, comprenant le Royaume-Uni et plusieurs autres alliés des États-Unis, aboutit au déploiement de centaines de milliers de troupes en Afghanistan et en Irak, des pays désignés comme refuges de groupes terroristes non étatiques prêts à poursuivre leurs attaques contre l’Occident.

Bien que controversée, la guerre contre le terrorisme bénéficia d’un soutien populaire, les Américains pressant leur gouvernement de capturer Osama Ben Laden, leader d’al-Qaïda et cerveau des attentats du 11 septembre. (Ben Laden fut finalement abattu par une équipe des Navy SEAL américains dans son refuge au Pakistan en 2011.) L’ambition de cette opération était sans précédent : « Notre guerre contre le terrorisme commence avec al-Qaïda, mais ne s’arrête pas là. Elle ne prendra fin que lorsque chaque groupe terroriste d’envergure mondiale aura été localisé, neutralisé et vaincu », déclara Bush. Cependant, des analyses ultérieures ont montré que cette campagne avait échoué à de nombreux égards, et que les déploiements militaires provoquaient des réactions en retour entraînant davantage d’attaques de représailles.

De nos jours, l’Afghanistan est de nouveau sous le contrôle des talibans, le groupe accusé d’avoir abrité al-Qaïda, suite au retrait des troupes américaines en 2021. La guerre contre le terrorisme aurait coûté 6 trillions de dollars et causé 800 000 morts.

Brexit

En 2012, David Cameron, premier ministre britannique et leader du Parti conservateur, a promis de tenir un référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne. Bien qu’il fût un partisan de l’adhésion à l’UE, Cameron subissait des pressions politiques de la part des euro-sceptiques de son propre parti ainsi que du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni, qui menaçait d’attirer des voix conservatrices lors des élections à venir.

Le référendum a eu lieu en 2016 et a vu 51,9 % du public voter pour quitter l’UE. Cameron, qui avait fait campagne pour rester, a démissionné. Dans la foulée, la nouvelle première ministre conservatrice, Theresa May, a pris les rênes. Bien qu’elle fût également en faveur du maintien, le résultat du scrutin a conduit son gouvernement à considérer ce vote comme un mandat clair de la part du peuple pour le retrait, malgré l’absence de nombreux détails techniques préalablement établis.

Les difficultés de May pour négocier un accord de retrait avec l’UE qui puisse passer au Parlement britannique l’ont également amenée à démissionner, étant remplacée par le partisan du Brexit, Boris Johnson.

Avant le référendum, les partisans du Brexit avaient avancé que le retrait offrait de nombreux avantages, tels qu’une plus grande souveraineté. Toutefois, la réalité de ce que signifiait le Brexit — quitter le marché unique et imposer une frontière en mer d’Irlande, entre autres — a conduit la plupart des experts à considérer le Brexit comme économiquement contre-productif. Le gouvernement était désormais chargé de mettre en œuvre le retrait d’une manière qui honorerait la volonté supposée du peuple, tout en louant publiquement le processus et en tentant de minimiser les dommages économiques qu’il entraînerait inévitablement.

Enfin, après des années de querelles politiques et de chaos, le Royaume-Uni a quitté l’UE le 1er février 2020. Cependant, il l’a fait en tant que partenaire commercial affaibli vis-à-vis de ses voisins les plus proches, et les défis économiques ainsi que la question de ses futures relations avec l’UE demeurent.

Prohibition

L’humanité a fabriqué et consommé des boissons alcoolisées pendant des milliers d’années, les premières preuves de la vinification trouvées dans ce qui est aujourd’hui la Géorgie datant d’environ 6000 av. J.-C. De nos jours, nous sommes de plus en plus conscients des risques pour la santé liés à la consommation d’alcool, et il semblerait également que la consommation d’alcool soit en baisse aux États-Unis. Toutefois, l’utilisation millénaire du raisin et des céréales signifie que toute tentative d’interdiction globale de l’alcool est susceptible de se solder par un échec.

Le 16 janvier 1919, les États-Unis ont ratifié le 18ème amendement, rendant illégales la production et la vente de boissons alcoolisées à travers le pays. Cette mesure, censée constituer une lutte contre les fabricants d’alcool et les tenanciers de bars qui menaient un commerce parasite d’une substance addictive, a bénéficié d’un large soutien populaire, avec une supermajorité de 68 % à la Chambre des représentants et de 76 % au Sénat.

Cependant, le 18ème amendement a conduit à la production et à la distribution d’alcool dans la clandestinité, avec la montée en puissance des bars clandestins malgré la prohibition et une explosion du crime alors que des gangs de contrebandiers se battaient pour le contrôle d’une nouvelle industrie lucrative de trafic d’alcool illicite. Cet amendement a finalement été abrogé le 5 décembre 1933.

La campagne « Stop à deux » de Singapour

Dans les années 1970, la petite île de Singapour a dû faire face à un problème de population. La génération des Baby Boomers arrivait à l’âge adulte, et le nombre de femmes en âge de procréer avait doublé. Le gouvernement s’inquiétait de l’éventualité d’une surpopulation.

Pour y remédier, une campagne baptisée « Stop à deux » a été mise en place, encourageant les familles à avoir moins d’enfants et à recourir à des mesures de planification familiale. Des allègements fiscaux pour les petites familles, la légalisation de l’avortement et divers autres dispositifs ont été introduits pour contrôler l’accroissement de la population. Ce programme, soutenu par des événements publics expliquant ses raisons, a bénéficié d’un large appui. Peu de temps après, la croissance démographique a été inversée avec succès. Cependant, les couples qui choisissaient d’avoir des familles nombreuses se sont souvent retrouvés marginalisés par leurs concitoyens.

La campagne fut jugée efficace, et la croissance de la population a été maîtrisée. Toutefois, des décennies plus tard, Singapour a commencé à faire face à un problème d’insuffisance de population. En réponse, le gouvernement a inversé sa position. Bien que les Singapouriens soient désormais encouragés à avoir un plus grand nombre d’enfants, les résultats ne sont pas à la hauteur des succès d’antan, et la croissance de la population stagne toujours.

La campagne Clean India

En 2014, le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a lancé une vaste campagne : le Swachh Bharat Abhiyan, ou campagne Clean India. Des personnalités influentes en Inde avaient depuis longtemps exprimé leurs préoccupations concernant l’insuffisance des infrastructures sanitaires dans le pays. Dans de nombreuses régions, les déchets étaient déversés dans les rues, et une culture de la défécation à ciel ouvert persistait, engendrant de graves problèmes d’hygiène. L’idée était que le nettoyage de l’Inde serait bénéfique non seulement pour l’image nationale, mais aussi économiquement, avec des projections indiquant qu’une meilleure gestion des déchets pourrait augmenter le PIB de l’Inde de 1 à 2 points de pourcentage.

Le plan de Modi comprenait la construction de dizaines de millions de nouveaux toilettes privées, publiques et communautaires, ainsi que l’amélioration des services de gestion des déchets, afin d’améliorer la vie de 300 millions de personnes. En outre, il envisageait la création de 100 nouvelles villes dotées d’infrastructures modernes pour la gestion des déchets. Cependant, plus d’une décennie plus tard, le Swachh Bharat Abhiyan n’a pas rencontré le succès escompté. Bien que les ambitions étaient élevées, des défaillances dans l’administration, le manque de main-d’œuvre qualifiée et l’absence de changements culturels ont entravé la bonne mise en œuvre de cette campagne. Dans certaines parties de l’Inde, le scavenging est une pratique courante, et ce qui se faisait autrefois à ciel ouvert dans les rues se déroule maintenant dans les systèmes d’égouts, causant blessures et décès.

Dématérialisation en Inde

En 2016, le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a lancé une campagne financière importante avec l’annonce de la « dématérialisation ». Cette initiative visait à lutter contre le phénomène du « black money », c’est-à-dire la richesse non déclarée et non taxée détenue par de nombreux Indiens. Le problème de la contrefaçon de roupies a également été une préoccupation majeure.

La dématérialisation signifiait qu’à partir du 8 novembre de cette année-là, tous les billets de 500 et 1000 roupies devenaient légalement sans valeur. Les citoyens qui détenaient de grosses sommes d’argent étaient contraints de les déposer à la banque sous peine de les voir perdre leur valeur. Cette décision provoqua une panique généralisée, bien que certains experts économiques aient loué la mesure comme une potentielle solution pour éradiquer le black money.

Cependant, à la surprise du gouvernement, 99% des billets ciblés par cette dématérialisation ont été déposés dans les banques, les détenteurs ayant trouvé des amis ou des parents pour effectuer les dépôts à leur place. Des études menées avant la dématérialisation avaient pourtant averti que la majorité du black money était en réalité détenue sous forme d’autres actifs, tels que les biens matériels ou immobiliers, et que cette politique risquait de ne pas être couronnée de succès.

La loi sur le logement équitable

À la suite de l’assassinat du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. en 1968, le président Lyndon B. Johnson a promulgué la loi sur le logement équitable. Cette législation reposait sur la conviction de King selon laquelle les responsables municipaux étaient susceptibles de discriminer les communautés noires en matière de financement et de services. L’objectif de la loi était de retirer les fonds fédéraux aux villes qui ne mettaient pas en œuvre un programme d’intégration cohérent.

Sur le papier, la campagne semblait efficace, et des responsables politiques comme George Romney, secrétaire au Logement et au Développement urbain du gouvernement Nixon, ont pris des mesures audacieuses pour mettre en œuvre cette loi. Cependant, au fil des décennies, la loi sur le logement équitable est devenue un enjeu politique utilisé par plusieurs générations de gouvernements, et la ségrégation reste une réalité dans de nombreux quartiers à travers le pays.

Les gouvernements municipaux ont développé plusieurs tactiques pour contourner la loi sur le logement équitable, y compris le blocage de logements abordables et la création de zones anti-densité. Bien que la discrimination parmi les vendeurs et les propriétaires ait également été rendue illégale par cette loi, le HUD continue de recevoir des milliers de plaintes chaque année signalant de telles pratiques.

Le registre des armes à feu du Canada

Six ans après le tragique tirage à l’École Polytechnique de Montréal en 1989, perpétré avec un fusil semi-automatique, le gouvernement canadien a adopté une loi instaurant un registre pour toutes les « armes longues » du pays. Initialement bien accueillie par les militants anti-armes, cette mesure visait à réduire la possession illégale d’armes et à prévenir de tels drames à l’avenir. Le registre est entré en vigueur en 1998.

Cependant, malgré les meilleures intentions du gouvernement, cette initiative n’a pas eu d’impact significatif sur les taux de criminalité liés aux armes à feu. Les criminels semblent peu enclins à enregistrer les armes qu’ils utilisent et préfèrent généralement se tourner vers des pistolets et des armes illégales comme des fusils à canon scié. De plus, ce dispositif s’est rapidement transformé en un véritable cauchemar administratif, avec des dossiers incomplets et des données défaillantes entravant les efforts pour enregistrer 15 millions d’armes à feu.

Il est devenu de plus en plus évident que la campagne était vouée à l’échec, alors même que le budget initial de 2 millions de dollars s’est enflé pour atteindre plus de 1 milliard au fil des années d’implémentation. Le registre des armes longues a finalement été aboli en 2011.

La transition énergétique allemande

De nos jours, la plupart des gens considèrent l’énergie verte et renouvelable comme bénéfique; ces sources d’énergie sont essentielles dans la lutte de l’humanité contre le changement climatique. De nombreux gouvernements à travers le monde se retrouvent dans une course contre la montre pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions, tout en s’appuyant sur des énergies renouvelables, malgré les mythes sur l’énergie alternative qui faussent la communication en matière de politique publique.

Les gouvernements récents en Allemagne ont tenté de réaliser des avancées significatives vers leur vision écologique. Sous la direction d’Angela Merkel, le pays s’est engagé à développer une quantité sans précédent d’énergie éolienne et hydroélectrique. Merkel a également décidé de mettre fin à l’approvisionnement nucléaire du pays, éteignant huit réacteurs à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon.

Cependant, les résultats ont été désastreux. Les investisseurs se sont montrés réticents à investir dans ces sources d’énergie renouvelables, comme les parcs éoliens, que les critiques jugent généralement coûteux et actuellement peu fiables. Au début des années 2010, l’Allemagne a dû recourir aux combustibles fossiles pour combler le vide laissé par les réacteurs nucléaires fermés, ouvrant plusieurs nouvelles centrales à charbon dont le pays dépend encore des années plus tard. Une nouvelle loi sur la fermeture progressive des centrales à charbon stipule que celles-ci ne seront démantelées qu’à partir de 2038.