Sommaire

Pour un artiste ayant consacré sa vie à la musique, réussir à percer enfin avec un tube après des années de travail acharné est un véritable miracle personnel. Pourtant, il est tout aussi déroutant et frustrant de ne jamais renouveler ce succès. C’est précisément la réalité des « one-hit wonders » — ces artistes qui atteignent le sommet des charts une seule fois, sans jamais y revenir.

Certains morceaux semblent presque prédestinés à rester des succès uniques. Cela peut venir de la puissance ou de l’impact exceptionnel de la chanson, ou encore du fait qu’elle capte parfaitement un instant culturel particulier. La magie dépasse alors l’interprète, rendant impossible la répétition d’un tel exploit. D’autres fois, un premier hit d’un nouvel artiste apparaît comme une révélation, annonçant une carrière prometteuse, avant que des facteurs externes — ou des maladresses personnelles, volontaires ou non — viennent briser cette dynamique.

Voici un regard sur quelques-uns des « one-hit wonders » les plus marquants des six dernières décennies, dont les carrières prometteuses ont été anéanties par une erreur ou une interférence catastrophique, les condamnant à ne plus jamais renouveler ce succès initial et culturellement écrasant.

Ashlee Simpson prise en flagrant délit de playback

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Jessica Simpson s’est imposée comme une diva pop au souffle puissant, dans la lignée de Christina Aguilera ou Britney Spears, stars souvent mises en avant par MTV et son émission phare « TRL ». Dans ce contexte, la carrière de sa sœur Ashlee Simpson s’est construite sur une image légèrement plus rock et provocante.

En 2004, Ashlee fit la une de la télé-réalité MTV avec « The Ashlee Simpson Show », documentant la création de son premier album. Son moment charnière arriva lorsqu’elle fut invitée à « Saturday Night Live » pour interpréter son premier single, « Pieces of Me », qui allait être à la fois son apogée et son chant du cygne dans le Top 10.

Lors de sa première prestation, elle chanta « Pieces of Me » en direct. Mais lors de la seconde, un incident inattendu se produisit : sa propre voix, enregistrée en playback, se mit à résonner dans les enceintes alors qu’elle croyait devoir interpréter un autre titre. Ce moment, l’un des plus embarrassants de l’histoire de « Saturday Night Live », révéla qu’Ashlee avait en réalité mimé sa première prestation, utilisant la bande-son du même morceau.

Visiblement déstabilisée, Simpson improvisa une petite danse maladroite avant que l’émission ne coupe pour une pause publicitaire. À la fin de l’épisode, la chanteuse rejeta la faute sur son groupe, affirmant : « Mon groupe a commencé à jouer la mauvaise chanson, je ne savais pas quoi faire, alors j’ai fait un petit pas de danse. »

Plus tard, son père et manager, Joe Simpson, expliqua que sa fille n’avait pas chanté en direct en raison d’une voix abîmée par un reflux acide. Cette version de l’histoire évolua encore dans les années 2020, évoquant des nodules aux cordes vocales comme raison principale du recours au playback.

Après le retentissant échec de Rebecca Black avec son tube viral « Friday » en 2011, qui avait suscité un tollé et des critiques virulentes, son producteur Patrice Wilson s’était retiré quelque peu, se concentrant sur le lancement d’autres jeunes talents féminins sur Internet. En 2013, Alison Gold, alors âgée de 11 ans, fit irruption sur YouTube avec la vidéo de « Chinese Food ». Cette chanson et son clip sont marqués par des stéréotypes culturels simplistes et stigmatisants à l’égard des populations asiatiques, la jeune artiste évoluant dans un restaurant sino-américain tout en dégustant des plats comme du chow mein ou une soupe wonton. Malgré la controverse, la vidéo a rencontré un certain succès virulent sur YouTube, propulsant la chanson jusqu’à la 29ᵉ place du classement Billboard pop.

Suite à « Chinese Food », Alison Gold et son équipe publièrent un nouveau clip intitulé « ABCDEFG ». Cependant, ce second essai fut un réel échec artistique. La vidéo montre Alison enfermée dans une maison de poupée, poursuivie par Patrice Wilson déguisé en Mr. Rogers, qui ajoute à un moment une potion d’amour dans la boisson de la chanteuse. Jugé oppressant et dérangeant par de nombreux spectateurs, ce contenu n’a pas suscité l’intérêt ironique ou le « hate-watching » qui avait accompagné le premier single. Face aux nombreuses plaintes, YouTube a finalement retiré la vidéo « ABCDEFG », signant un coup dur dans la tentative de poursuivre la carrière d’Alison Gold.

L’ascension d’Oliver Anthony s’est construite grâce à une combinaison heureuse de méthodes traditionnelles, comme le bouche-à-oreille et les concerts locaux, associées au phénomène moderne de la viralité sur Internet. En août 2023, il sortait « Rich Men North of Richmond », une chanson qui a d’abord circulé uniquement à travers des vidéos TikTok et YouTube où l’artiste, professionnellement connu sous le nom Oliver Anthony Music, interprète cette ballade folk en s’accompagnant à la guitare acoustique.

Ce qui rend cette réussite d’autant plus remarquable, c’est qu’Oliver Anthony est un chanteur folk non signé, sans aucune sortie commerciale antérieure, et pourtant son titre a directement débuté à la première place du classement Billboard Hot 100.

« Rich Men North of Richmond » a rapidement été adoptée comme un véritable hymne de protestation par une frange conservatrice. Ses fans y ont vu le reflet de leurs préoccupations et frustrations, la chanson dénonçant notamment l’inaction des responsables politiques face à la crise économique et sociale grandissante. Comme l’a expliqué Anthony dans un entretien, « le sentiment d’impuissance et de frustration de notre époque trouve un écho puissant dans la réaction à cette chanson ».

Toutefois, quelques jours seulement après ce triomphe, et alors que le titre était salué lors d’un débat entre candidats républicains à la présidence, Oliver Anthony a publié une vidéo de dix minutes sur YouTube, où il précisait que ses opinions politiques personnelles ne correspondaient pas à celles de ses supporters les plus expressifs. Il déplorait notamment que sa musique soit utilisée à des fins partisanes qu’il ne partageait pas : « Cela m’agace de voir les médias conservateurs essayer de s’identifier à moi », confiait-il. Il ajoutait ironiquement avoir écrit cette chanson « à propos de ces personnes ».

Ce retournement de situation a pu aliéner une partie de son public initial. Depuis, Oliver Anthony n’a jamais réussi à se hisser au-delà de la 82ᵉ place des charts, illustrant ainsi la difficulté de gérer la réception d’une chanson devenue un emblème politique, quand celle-ci ne reflète pas entièrement les convictions de son auteur.

Le groupe scandinave de dance-pop Aqua a rencontré un succès immédiat et phénoménal en Europe. Leur album de 1997, Aquarium, a atteint un statut multi-platine à travers le continent, porté par des singles accrocheurs comme « Roses are Red » et « My Oh My », qui ont dominé les classements. Toutefois, c’est avec la chanson « Barbie Girl » qu’Aqua a réussi à percer sur le marché américain, grâce à un titre extrêmement entraînant et à la tonalité malicieuse adoptée, racontée du point de vue de Barbie, la célèbre poupée, mais d’une manière ironique et suggestive.

« Barbie Girl » a grimpé dans le Top 10 aux États-Unis, mais les singles suivants n’ont pas réussi à atteindre le Top 20. Quelques jours après la sortie commerciale de « Barbie Girl », Mattel, le fabricant de Barbie, a décidé de poursuivre en justice le label d’Aqua, MCA Records. Ce procès a éclipsé le groupe et cette chanson pop légère et amusante qu’on aurait dû prendre au second degré.

Mattel accusait MCA et Aqua de violer ses marques déposées en mentionnant la poupée Barbie, et alléguait également que les paroles constituaient une diffamation, notamment avec les lignes où Barbie se décrit comme une « Blonde bimbo » ayant une philosophie de vie « en plastique ». MCA a riposté en engageant également une procédure pour diffamation à l’encontre de Mattel, dénonçant les accusations de la société à travers leurs documents juridiques. Finalement, en 2002, un tribunal fédéral américain a rejeté la plainte, mettant fin à l’affaire.

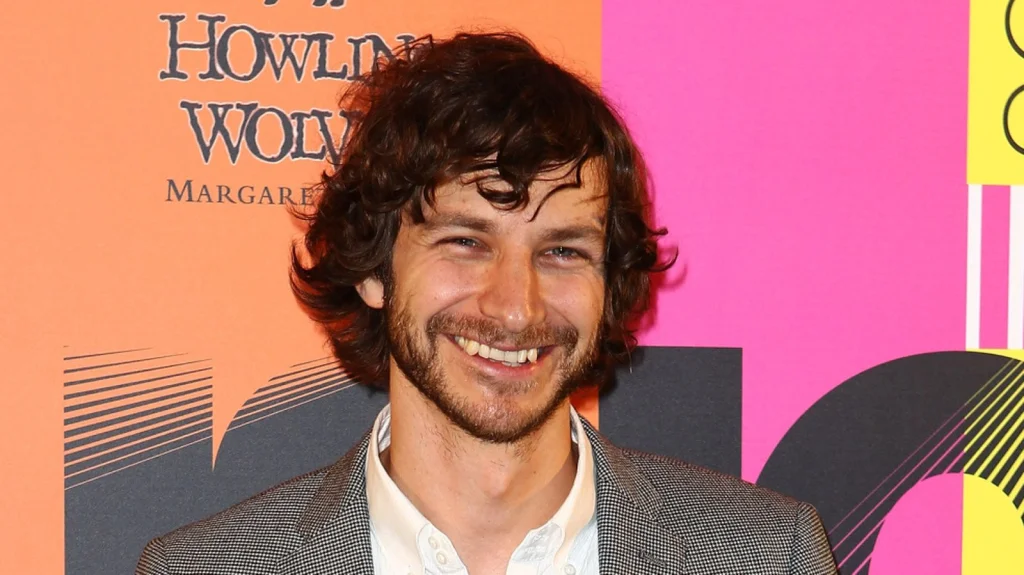

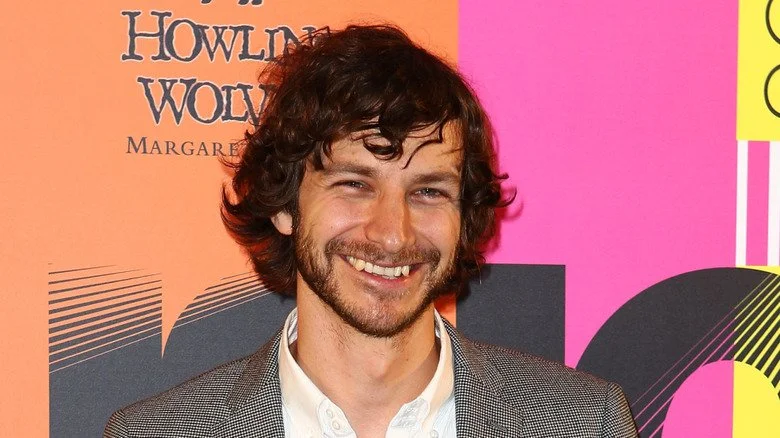

Gotye a volontairement mis fin à sa carrière

Sous le pseudonyme Gotye, le musicien australien Wouter De Backer a produit plusieurs albums pop éclectiques qui ont été salués par la critique et ont rencontré un succès notable dans son pays. En 2011 et 2012, la ballade poignante et mélancolique « Somebody That I Used to Know », enregistrée en duo avec la chanteuse néo-zélandaise Kimbra, est devenue un succès planétaire. Classée numéro 1 en Australie, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et aux États-Unis, cette chanson lui a valu le Grammy Award de la chanson de l’année. En 2024, Billboard l’a même désignée comme le titre le plus populaire de l’année 2012.

L’album Making Mirrors, qui a donné naissance à ce tube, a toutefois généré un seul autre single, « Eyes Wide Open », qui n’a pas réussi à percer, culminant seulement à la 96e place du Hot 100 américain.

Alors, que s’est-il réellement passé pour Gotye ? Wouter De Backer n’a pas connu d’autres succès populaires parce qu’il a délibérément choisi de se retirer de la machine industrielle de la musique qui aurait pu lui en offrir de nouvelles. En plus de demander aux plateformes vidéo de ne pas diffuser de publicités sur ses clips et performances, privant ainsi ses contenus de revenus publicitaires, il a mis fin à la marque Gotye pour se consacrer à la création musicale qui lui tenait à cœur avant ce tube inattendu.

Il est ainsi retourné à son groupe originel, The Basics, formé dans les années 2000, avec lequel il enregistrait occasionnellement, et a lancé le projet expérimental Ondioline Orchestra, centré autour du synthétiseur. Ce choix conscient a marqué la fin de sa carrière de « one-hit wonder » telle qu’on la connaît.

Sur une carrière musicale s’étendant sur trois décennies, le chanteur et rappeur CeeLo Green peut techniquement être considéré comme un « one-hit wonder » à trois reprises. Dans les années 1990 et 2000, il faisait partie du groupe de rap sudiste Goodie Mob, qui a connu un seul succès classé dans le Top 40 avec « Cell Therapy » en 1995. Plus tard, dans les années 2000, Green s’est associé au producteur Danger Mouse pour former le duo électro-soul Gnarls Barkley, qui a marqué les esprits avec le titre « Crazy », numéro 2 au hit-parade en 2006. Ce succès a relancé la carrière solo de Green, qui a alors propulsé le morceau au langage provocateur des années 60 « F*** You » à la deuxième place en 2010.

Pourtant, cette trajectoire prometteuse a été brutalement interrompue par une série d’événements dramatiques. En 2013, CeeLo Green a été accusé d’un crime grave : après avoir passé une soirée avec une femme à qui il aurait donné de l’ecstasy, cette dernière s’est réveillée dans son lit, affirmant avoir été victime d’une agression sexuelle. Green a contesté les faits, assurant qu’il s’agissait d’un consentement mutuel. Pour éviter une peine de prison lourde, il a finalement plaidé « non contesté ». L’affaire a été exacerbée par les propos controversés de Green sur Twitter (aujourd’hui X) en 2014. Dans une série de messages désormais supprimés, il a soutenu que puisque les victimes ne peuvent techniquement pas consentir quand elles sont endormies, elles ne peuvent pas non plus dire non, et que leur consentement pouvait donc être présumé.

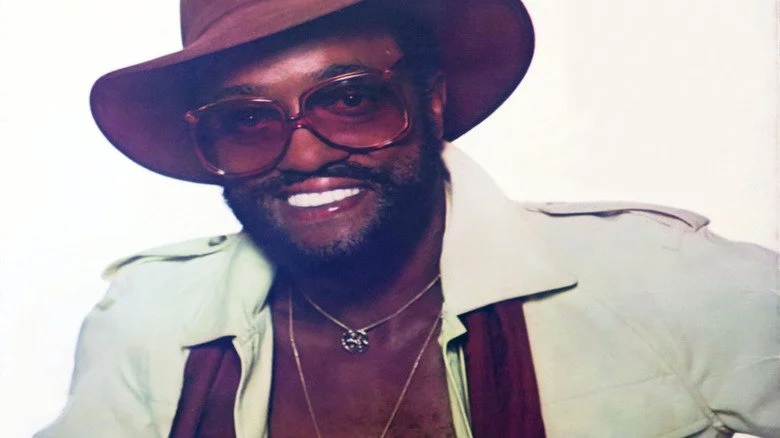

Billy Paul et son suite musicale déconcertante

Au début des années 1970, le mouvement soul de Philadelphia, ou « The Sound of Philadelphia », incarnait un son distinctif porté par des artistes tels que Teddy Pendergrass, les O’Jays, et les productions du duo Kenneth Gamble et Leon Huff via leur label Philadelphia International Records. Billy Paul, signé sur ce label, décrocha l’un des plus grands succès de cette scène avec « Me and Mrs. Jones », une ballade suave et sensuelle qui atteignit la première place des classements R&B et pop en 1972.

Après s’être fait un nom avec cette soul mature et intimiste, Billy Paul surprit son public en s’éloignant de ce style à travers son titre suivant, « Am I Black Enough for You? ». Écrit par Gamble et Huff, ce morceau très politique explorait avec profondeur l’identité afro-américaine et les luttes des droits civiques. Malgré une certaine diffusion sur des radios ciblant majoritairement un public noir aux États-Unis, la chanson n’arriva pas à conquérir le marché pop général, se limitant à la 79e place du Hot 100.

Ce virage artistique considérable, trop éloigné de l’univers qui avait fait son succès, marqua un net frein dans la carrière de Billy Paul qui ne retrouvera plus jamais le sommet des classements.

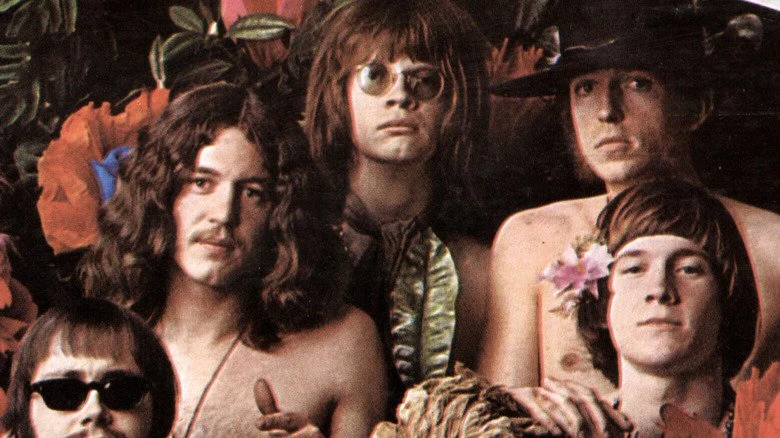

Les Lemon Pipers changent de style musical

Originaire de l’Ohio, le groupe de garage rock des années 60, Ivan and the Sabres, signe en 1967 avec Buddah Records. Ce changement marque la transformation des cinq musiciens en Lemon Pipers, une formation qui adopte les sonorités psychédéliques progressives, tout en conservant une sensibilité pop adaptée à la radio. Cette stratégie porte ses fruits, au moins temporairement, puisque leur titre « Green Tambourine » atteint la première place des charts au début de 1968.

Les membres des Lemon Pipers considèrent alors que le succès de « Green Tambourine » et l’accueil mondial réservé à ce morceau les établissent comme un groupe rock innovant et prometteur. Pourtant, Buddah Records nourrit une autre vision. Spécialisé dans la pop bubblegum — un style caractérisé par des chansons pop simples, rapidement écrites et enregistrées, souvent destinées à un public jeune — le label décide de promouvoir les titres suivants, « Rice Is Nice » puis « Jelly Jungle ».

Ces nouvelles productions, plus génériques et conformes au style bubblegum, ne séduisent pas les nouveaux fans attirés par le premier succès des Lemon Pipers. Résultat : ces singles stagnent dans les échelons inférieurs du classement pop, traduisant un désintérêt croissant et contribuant à freiner la carrière du groupe.

Dans l’univers souvent tumultueux de l’industrie musicale des années 1980, plusieurs chanteurs-compositeurs sincères et authentiques ont su s’imposer grâce à leurs chansons imprégnées de folk, touchant un large public. Parmi eux figuraient des artistes comme Sinead O’Connor, Tracy Chapman, et Michelle Shocked. Cette dernière, avec son premier album majeur sorti en 1988, Short Sharp Shocked, a su refléter une richesse d’influences musicales et un parcours personnel intense. Ce disque a notamment donné naissance à « Anchorage », un titre modérément populaire dans les charts de rock alternatif, soft rock et pop aux États-Unis.

Malgré la parution de onze autres albums et une base de fans fidèle, Michelle Shocked n’a jamais réussi à retrouver un succès comparable à celui de son unique hit. Cependant, une occasion de renouveau s’est fermée à jamais en 2013. Lors d’un concert à San Francisco, au moment où la Californie abrogeait la restrictive Proposition 8 sur le mariage homosexuel, elle a exprimé publiquement des propos virulents contre cette avancée légale. Elle déclara notamment : « Quand ils arrêteront Prop 8 et forceront les prêtres sous la menace pour marier les gays, ce sera la chute de la civilisation » (source : The Guardian). Cette déclaration a rapidement été perçue comme une attaque homophobe, amplifiée par un passage venu de la foule exhortant à répéter que « Michelle Shocked a dit que Dieu déteste les homosexuels ».

La réaction ne s’est pas fait attendre : le concert a été interrompu précipitamment par le personnel qui a coupé le son et les lumières. Dans les jours suivants, plusieurs salles de spectacle ont annulé ses apparitions. Bien qu’elle ait présenté des excuses, affirmant regretter de ne pas avoir clairement distingué ses convictions personnelles de son empathie envers ceux qui les partagent, le mal était déjà fait (source : ABC News).

Ce tournant illustre comment des prises de position controversées peuvent précipiter la chute de carrières prometteuses, surtout lorsque la société évolue rapidement sur les questions sociales. Le cas de Michelle Shocked demeure un exemple marquant de cette complexité entre art, engagement et réception publique dans le monde du divertissement.

En mai 2015, le jeune artiste d’Atlanta Silento, de son vrai nom Richard Hawk, a publié sur plusieurs plateformes de partage son morceau dance indépendant « Watch Me (Whip/Nae Nae) ». Rapidement, la chanson est devenue un phénomène viral, popularisant deux danses emblématiques des années récentes : le Whip et le Nae Nae.

Le titre de Silento a grimpé les classements, atteignant la 2e place du classement R&B de Billboard et la 3e position du Hot 100 toutes catégories confondues. Pourtant, il n’a jamais réussi à rééditer ce succès sur d’autres charts.

Contrairement à l’impulsion habituelle qui suit un hit internet, Silento n’a pas immédiatement exploité sa popularité par un album complet. Ce n’est qu’en août 2018, soit plus de trois ans après son tube, qu’il sort son premier disque intitulé « Fresh Outta High School ».

Par la suite, la carrière de Silento est marquée par plusieurs démêlés judiciaires. En 2020, il est arrêté à deux reprises, notamment pour avoir agressé deux personnes à la hache et pour des infractions liées à la conduite. Puis, en janvier 2021, après la découverte du corps de son cousin Frederick Rooks, mort suite à plusieurs coups de feu près de son domicile à Atlanta, Silento est inculpé de violences aggravées et d’homicide volontaire par un grand jury.

À l’horizon 2025, l’artiste attend toujours son procès et sa condamnation, son avenir musical ayant été irrémédiablement impacté par ces événements dramatiques.

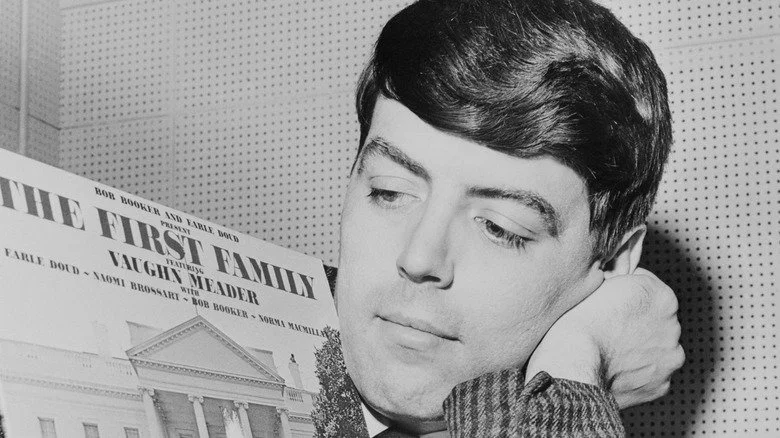

Le destin scellé de Vaughn Meader à la mort du président

Dans la période précédant l’élection présidentielle américaine de 1960, remporté ensuite par John F. Kennedy, ce dernier s’impose comme une figure nationale incontournable. Parallèlement, Vaughn Meader, originaire du Maine, entame sa carrière comique en captivant les publics avec son imitation du futur président. Meader ne se contentait pas d’imiter Kennedy : sa ressemblance frappante lui permettait d’intégrer ce portrait à l’ensemble de son spectacle, jusqu’à en faire la pièce maîtresse de son répertoire.

En 1962, il incarne Kennedy dans l’album de sketches satiriques The First Family, accompagné par quelques comédiens jouant la famille présidentielle. En seulement deux semaines, ce disque se vend à 1,2 million d’exemplaires, atteignant un record de 7,5 millions dans l’année qui suit. Cette performance vaut à Meader trois nominations aux Grammy Awards, dont il remporte deux : meilleur spectacle comique et album de l’année.

L’assassinat tragique de John F. Kennedy le 22 novembre 1963 marque un coup fatal pour la carrière de Vaughn Meader. Tandis que le pays, en état de choc, pleure la perte de son président, l’artiste est pratiquement mis au ban du spectacle. Toutes ses apparitions prévues dans les clubs comiques et émissions télévisées sont annulées, et la sortie du second volume de The First Family est retirée des magasins. Sa carrière de divertisseur, indissociablement liée à l’image de Kennedy, s’effondre alors que personne ne souhaite voir son visage.

Privé de son rôle phare, Meader se réoriente vers la musique, chantant et jouant du piano dans de petits clubs jusqu’à sa disparition en 2004. Ce destin illustre combien une carrière de one-hit wonder peut être brutalement interrompue par des événements extérieurs, notamment lorsque l’identité artistique est profondément attachée à une figure publique alors emportée par le cours tragique de l’Histoire.