Sommaire

Les Mystères des Extinctions Inexpliquées

Au fil de l’histoire, de nombreuses espèces animales ont disparu, et les raisons de ces extinctions sont aussi variées que fascinantes. Parfois, ces pertes s’inscrivent dans le cadre d’événements d’extinction massive, dont on reconnaît généralement cinq, voire six, si l’on inclut l’époque actuelle. D’autres fois, il s’agit d’événements isolés, souvent causés par des modifications locales de l’environnement. Les activités humaines ont également joué un rôle critique dans l’extinction d’espèces, comme le célèbre dodo.

Bien que certaines extinctions aient des causes bien établies, comme l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures et d’autres formes de vie, d’autres demeurent mystérieuses. Les scientifiques peinent à comprendre comment certaines de ces extinctions se sont produites. Dans certains cas, la multitude de théories concurrentes et la complexité des facteurs impliqués rendent difficile l’identification d’une cause claire. D’autres fois, c’est le manque d’informations qui empêche toute hypothèse tangible.

Notre compréhension de l’évolution de la vie sur Terre présente encore de grandes lacunes, et certaines extinctions continuent de rester des mystères. Ces événements inexpliqués interrogent la communauté scientifique et soulèvent des questions sur notre histoire naturelle.

Le Monstre de Tully, un mystère ancien

Parmi les créatures préhistoriques, le Tullimonstrum gregarium, connu sous le nom de Monstre de Tully, se distingue par son apparence pour le moins étrange. Découvert grâce à des fossiles exhumés autour de Mazon Creek, dans l’Illinois, cet animal ressemblait à un large limace. Plutôt que d’avoir une bouche traditionnelle, il possédait un appendice évoquant une trompe se terminant par une sorte de griffe. Ses yeux, quant à eux, se trouvaient à l’extrémité de deux longs appendices qui semblaient émerger des côtés de son corps. C’est un être d’une rare bizarrerie.

Malgré son unicité, les scientifiques restent dans l’incertitude. Après que Francis Tully a découvert ses restes dans les années 1950, le Monstre de Tully est resté entouré de mystères. Des recherches menées par Yale News indiquent qu’il est pratiquement impossible de le classifier avec précision. On se demande s’il avait une colonne vertébrale ou non, selon un article de The Conversation. Certaines études suggèrent qu’il avait une structure fonctionnant comme une colonne vertébrale primitive. Cependant, une analyse chimique le rapprocherait davantage des invertébrés.

En résumé, peu de choses sont certaines concernant cet animal. Les fossiles ont environ 300 millions d’années, mais les chercheurs peinent à déterminer quand il est apparu pour la première fois, et encore moins quand ou comment il a disparu.

Le pipistrelle de Christmas Island a été laissé s’éteindre

Il est facile de penser que les extinctions concernent uniquement des animaux préhistoriques, mais la réalité est que les extinctions se produisent encore de nos jours. Le pipistrelle de Christmas Island en est un exemple frappant.

Ces petites chauves-souris prospéraient sur Christmas Island, mais à partir du milieu des années 1980, leur population a commencé à diminuer sans raison évidente. Au fil des décennies, leur nombre a continué de décroître, et en 2009, les chercheurs estimaient qu’il ne restait qu’environ 20 pipistrelles de Christmas Island. Une expédition menée plus tard dans la même année n’a trouvé qu’un seul spécimen, et l’espèce a été déclarée éteinte.

Les causes exactes de cette extinction demeurent à débattre. Certaines théories évoquent l’impact d’espèces invasives, telles que des serpents ou des chats, tandis que d’autres évoquent des maladies, bien que les chercheurs n’aient pas pu trouver de preuves tangibles. Une revue intitulée « A Bat’s End. The Christmas Island Pipistrelle and Extinction in Australia » mentionne également des facteurs tels que la pollution et la destruction des habitats naturels.

Pour certains, l’extinction de ces chauves-souris résulte d’une mauvaise gestion gouvernementale. Des responsables australiens avaient été informés de la diminution des effectifs, mais peu d’actions concrètes ont été entreprises. Des plans avaient été proposés pour sauver l’espèce, mais ils manquaient de financement et de soutien réel. Les autorités ont tardé à prendre des décisions, et lorsque des mesures ont enfin été mises en place, il était déjà trop tard pour agir efficacement.

Une extinction mystérieuse de requins il y a 19 millions d’années

Un des aspects fascinants de la science est que, parfois, des révélations inattendues émergent par pur hasard. C’est ce qui s’est produit lorsqu’une équipe de chercheurs a découvert une extinction massive de requins survenue il y a environ 19 millions d’années.

En examinant le ratio des fossiles de requins par rapport à ceux des poissons tout au long de l’histoire, les scientifiques ont constaté qu’autrefois, il y avait environ cinq fossiles de poissons pour chaque fossile de requin. Cependant, il y a 19 millions d’années, cette proportion a radicalement changé, passant à presque un ratio de cent à un — une diminution de plus de 90 % de la population de requins.

Les chercheurs admettent qu’ils ne savent pas vraiment pourquoi cette situation s’est produite. Cette période ne semble pas avoir connu de changement climatique ou environnemental significatif qui pourrait l’expliquer. Il semble que certains requins n’étaient tout simplement pas aussi bien adaptés à leur environnement que d’autres espèces marines.

Ce qui est encore plus étrange, c’est que, jusqu’à présent, il semble que seuls les requins aient été touchés par cet événement d’extinction mystérieux. Aucune autre vie marine ne semble avoir subi cette même transformation soudaine — un phénomène surprenant, n’est-ce pas ?

Cependant, il se pourrait qu’il ne s’agisse pas réellement d’une extinction. Les recherches ont révélé que l’équipe examinait un type de fossile de requin moins étudié. Peut-être que cet événement d’extinction n’était en réalité qu’un changement dans la biologie des fossiles, avec les nouveaux fossiles étant moins bien conservés.

Que s’est-il passé avec Dickinsonia ?

De nombreux animaux préhistoriques étaient étranges. Parfois, ils ne ressemblaient même pas à des animaux tels que nous les connaissons aujourd’hui ! Prenons par exemple la vie durant l’ère Édiacarienne, il y a environ 600 millions d’années. Les créatures édiacariennes ne ressemblaient à aucun animal que nous pourrions reconnaître aujourd’hui. Selon Scientific American, elles avaient plutôt l’allure de frondes, de feuilles, de tubes ou même de coussins. Souples, molles, et incapables de mouvements actifs, elles ont longtemps intrigué les scientifiques. Cependant, en 2016, la découverte d’un Dickinsonia momifié, laissant derrière lui des empreintes fossilifiées semblables à des crêpes, a semblé prouver que les Édiacariennes étaient en fait des animaux et non des plantes.

Quant à leur disparition, plusieurs théories existent. Science Daily mentionne que l’extinction édiacarienne coïncide avec un advent massif d’anoxie marine, c’est-à-dire une disappearance soudaine de l’oxygène dissous dans les océans. Étant donné que la plupart des animaux ont besoin d’oxygène pour survivre, un manque soudain d’air respirable semble être un bon candidat pour expliquer une extinction massive.

Cependant, une autre théorie est liée au fait que les Édiacariennes ont disparu juste au moment de l’explosion cambrienne, une période de diversification soudaine des types d’animaux, dont beaucoup pouvaient se déplacer de manière autonome (y compris les mollusques, les méduses et les vertébrés en général). L’Université Vanderbilt explique que les Édiacariennes se sont peut-être retrouvées dans une position désavantageuse, soit tuées par des prédateurs nouveaux, soit simplement dépassées, puisque de nouveaux animaux se révélaient bien mieux adaptés à la survie.

Les raisons possibles de l’extinction du mammouth laineux

Le mammouth laineux est un animal particulièrement emblématique, dont les images ont traversé les âges, apparaissant dans des manuels scolaires et des musées. Selon certaines études, cet animal a disparu il y a environ 3 700 ans, bien après que l’humanité ait commencé à laisser sa marque sur la planète.

Bien que sa disparition soit relativement récente, les raisons qui expliquent l’extinction du mammouth laineux demeurent floues. Pendant une phase de l’ère glaciaire, il y a entre 30 000 et 45 000 ans, les mammouths prospéraient dans un climat moins sévère. Cependant, entre cette période et leur extinction, le climat a connu d’importants changements : il s’est d’abord refroidi, puis a commencé à se réchauffer. Cette élévation des températures aurait entraîné la perte de leurs habitats privilégiés, forçant les mammouths à s’enliser dans des zones comme les tourbières et les forêts, qui leur étaient peu favorables.

En parallèle, les mammouths ont dû faire face à l’expansion des populations humaines, qui chassaient dans diverses régions au même moment. Cette interaction avec les humains représente un élément crucial pour comprendre leur disparition.

Il est probable que la véritable explication réside dans une combinaison de ces deux facteurs, bien que les détails exacts soient difficiles à déchiffrer. Il est important de noter que les mammouths ont coexisté avec les humains en Asie pendant des milliers d’années sans disparaître. Fait intéressant, ils ont commencé à s’éteindre en Amérique du Nord bien avant l’arrivée des humains sur le continent.

Le destin des Néandertaliens

Malgré l’intérêt porté aux ancêtres récents des humains, il existe peu de consensus sur le sort des Néandertaliens. Ils ont disparu brusquement il y a environ 40 000 ans, mais les raisons de leur extinction restent largement inconnues.

Plusieurs théories émergent à ce sujet. Certains suggèrent que les Néandertaliens ne sont pas complètement disparus, ayant interagi avec nos ancêtres, ce qui signifie que certains d’entre nous pourraient porter des gènes néandertaliens. Cependant, selon Nature, seulement un très petit pourcentage de la population actuelle possède cet ADN. Il est également possible que les Néandertaliens aient été surpassés par les humains, qui disposaient de structures sociales plus complexes, telles que des réseaux commerciaux entre groupes, ainsi que d’avancées technologiques, incluant des vêtements ou des outils innovants, selon le Smithsonian.

Une autre hypothèse suggère que la compétition n’était peut-être pas le problème principal. Le changement climatique pourrait avoir altéré leurs habitats, des écosystèmes dans lesquels ils étaient particulièrement adaptés. Lorsque ces conditions spécifiques ont disparu, ils ont pu ne pas être capables de s’adapter aussi bien que les humains, qui bénéficiaient de leurs systèmes commerciaux et de leurs technologies.

Le Guardian évoque également la mauvaise chance comme une cause possible de leur extinction. Les taux de natalité et de mortalité fluctueraient naturellement ; il est possible que leurs chiffres aient simplement été en déclin. L’arrivée des humains, qui ont fragmenté leurs populations, aurait pu accélérer ce processus naturel. De plus, Stanford soulève l’hypothèse que des maladies auraient pu jouer un rôle dans leur extinction, avec la possibilité que les humains aient introduit des maladies au sein des populations néandertaliennes, les décimant ainsi involontairement.

Les mystères des extinctions de la fin du Dévonien

Lorsqu’on aborde la question des extinctions de masse, celle de la fin du Dévonien se distingue par sa complexité. Contrairement à un événement bien connu tel que l’impact d’un astéroïde ayant conduit à l’extinction des dinosaures, cette extinction présente un ensemble d’événements distincts qui se sont produits durant l’ère dévonienne, il y a environ 360 millions d’années.

Étant donné que ces extinctions se sont étendues sur une période relativement longue, il n’existe pas un seul facteur responsable de cette perte massive de vie. Selon certaines analyses, des spores ont révélé qu’un grand nombre de plantes avaient été exposées à des niveaux élevés de radiation ultraviolette. Cette radiation a endommagé la végétation, entraînant des mutations et la mort de nombreuses espèces végétales sur le long terme, ce qui a eu un impact négatif significatif sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. L’origine de cette radiation UV accrue pourrait être une déchirure dans la couche d’ozone provoquée par le réchauffement climatique.

Une autre théorie, surnommée l’Hypothèse de la Plante Dévonienne, suggère que l’expansion de la vie végétale sur terre aurait pu diminuer le niveau d’oxygène dissous dans les océans, perturbant la vie marine. En outre, à travers divers processus complexes, cela aurait également diminué le dioxyde de carbone dans l’air, entraînant un refroidissement global, la formation de glaciers et une baisse du niveau des mers.

Il est également possible qu’un impact météoritique ait contribué à ces extinctions, comme le suggèrent certaines preuves chimiques.

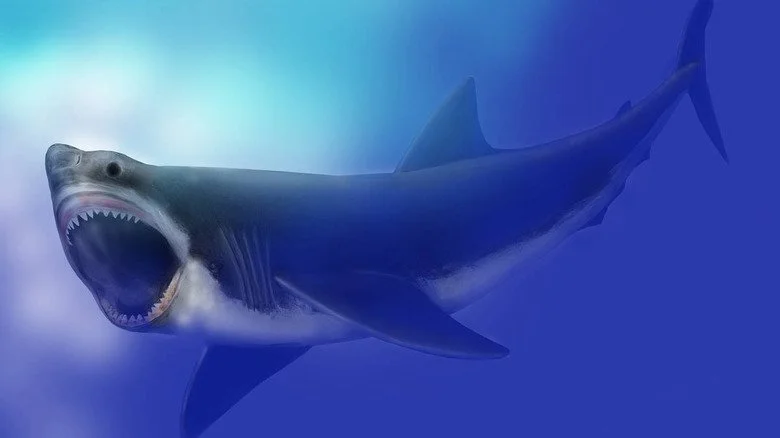

Le prédateur du mégalodon pourrait toujours être présent

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’était le mégalodon, imaginez un requin immense d’environ 15 mètres de long, et vous êtes sur la bonne voie. Mais qu’est-ce qui a pu entraîner l’extinction d’un animal aussi colossal ?

Pendant un certain temps, les scientifiques ont pensé que le mégalodon avait disparu il y a 2,6 millions d’années, victime d’une extinction marine massive. Le motif exact de cette extinction suscite encore des débats, bien que certaines théories évoquent une supernova comme cause possible. Une telle supernova aurait pu projeter une grande quantité de radiations sur la Terre, et à partir de là, le changement climatique a simplement fait le reste, bouleversant les écosystèmes marins.

Cependant, la population de mégalodons avait déjà montré une certaine résilience face aux variations climatiques, ce qui laisse entendre que d’autres facteurs pourraient être en jeu, comme les dynamiques changeantes de la chaîne alimentaire.

Des recherches plus récentes suggèrent que les scientifiques pourraient avoir mal interprété les données fossiles. Des fossiles plus jeunes avaient été datés incorrectement, il est donc possible que le mégalodon se soit réellement éteint un million d’années plus tôt. Dans le même temps, les requins blancs s’étaient répandus à travers le monde, devenant potentiellement des concurrents pour le mégalodon, qui souffrait d’une possible pénurie alimentaire. Bien sûr, considérer le requin blanc comme le seul responsable pourrait s’avérer prématuré, car de nombreux autres facteurs auraient pu influencer cette extinction, mais il se pourrait qu’il ait été surpassé par ses rivaux.

Le Mystère du Potoroo à Face Large

Le potoroo à face large fait partie de la famille des kangourous rats et a été déclaré éteint depuis 1982. Cependant, le dernier membre observé de cette espèce date d’environ 1875. Nos connaissances sur cet animal sont extrêmement limitées, presque insignifiantes. En effet, la seule information connue sur son habitat provient d’une citation de John Gould : « Tout ce que j’ai pu découvrir sur son habitat est qu’il a été tué dans un fourré autour de l’une des lagunes salées de l’intérieur. »

Tragiquement, seulement douze spécimens ont été collectés, dont deux ont été dépecés en 1912 par un musée, qui a ensuite jeté le reste du corps, perdant ainsi une partie précieuse de notre compréhension de cet animal, notamment des informations génétiques, alimentaires et anatomiques essentielles.

Quant à la cause de son extinction, les éléments de réponse font défaut. La colonisation qui allait devenir Perth avait seulement été établie quelques décennies auparavant, rendant peu probable que le défrichage ait détruit son habitat. Des chats sauvages pourraient avoir contribué à son déclin, ou cela pourrait être lié aux changements dans la gestion traditionnelle du feu par les Aborigènes.

Le locuste des montagnes Rocheuses a semé le chaos, puis a disparu

Ces insectes étaient à l’origine un véritable fléau pour les colons des Grandes Plaines à la fin des années 1800. Une analyse de la situation des locustes, redoutables envahisseurs, révèle la peur qu’ils inspiraient aux agriculteurs, dont les cultures étaient souvent ravagées. Les locustes des montagnes Rocheuses, autrefois extrêmement abondants, se rassemblaient en essaims massifs ressemblant à de sombres nuages menaçants, avant de déferler sur les champs, menaçant ainsi la survie des récoltes. Ces invasions étaient une occurrence fréquente, et particulièrement dévastatrices lors des années de sécheresse, comme dans les années 1870, où beaucoup se retrouvèrent au bord de la famine.

Les choses devinrent tellement critiques que quelques années humides apportèrent un répit temporaire. Cependant, ce répit ne fut pas durable. Lors de la période de sécheresse suivante, les locustes avaient tout simplement disparu.

Pourtant, les raisons de cette disparition suscitent encore de nombreuses interrogations. Certains chercheurs établissent un lien entre la population de locustes et celle des bisons. Il est possible que les bisons aient joué un rôle clé dans la survie des locustes, et la diminution de leur population ait conduit à l’effondrement de celles des locustes. D’autres pensent que les colons ont, sans le vouloir, contribué à cette extinction en détruisant les habitats naturels des locustes, les contraignant ainsi à se regrouper dans des zones plus étroites, ce qui a entraîné une diminution rapide de leurs effectifs. De plus, le labour des terres pourrait avoir rendu impossible l’éclosion des œufs de locustes, et certains d’entre eux auraient pu mourir à cause de l’alfalfa, plante nuisible pour eux.

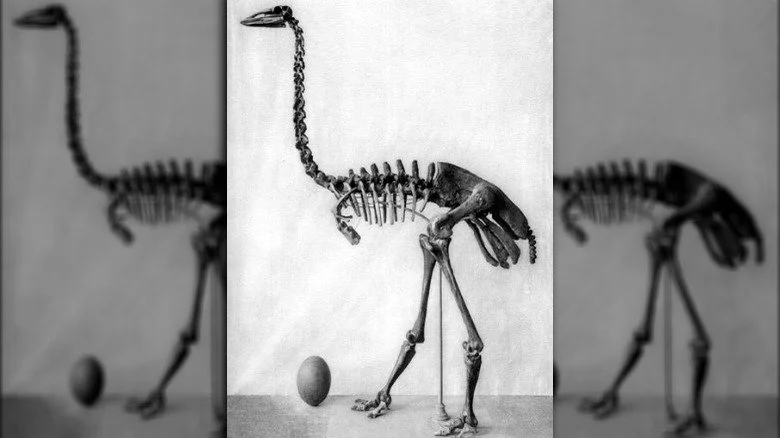

La fascinante histoire de l’oiseau éléphant et de l’établissement humain

Madagascar se distingue par une histoire unique d’installation humaine à l’échelle mondiale. Il a fallu un temps relativement long pour que les humains atteignent cette île, les premiers colons arrivant autour de l’an 500. Cela a fait de Madagascar un refuge pour des créatures exotiques comme l’imposant oiseau éléphant.

Ces oiseaux, mesurant jusqu’à 3 mètres de haut, ont disparu il y a environ 1 000 ans, coïncidant avec l’arrivée des humains sur l’île. L’introduction du feu et la transformation des forêts en pâturages pour le bétail ont été des facteurs déterminants. La chasse, que ce soit des oiseaux adultes ou de leurs œufs, ainsi que la perte de leur habitat, semblent impliquer que l’établissement humain ait joué un rôle clé dans la disparition de l’oiseau éléphant.

Cependant, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. Des fossiles d’oiseau éléphant présentent des marques étranges laissées par des outils en pierre, probablement fabriqués par des humains. Cela suggère une coexistence pacifique entre les humains et ces oiseaux pendant des milliers d’années, sans que l’espèce ne s’éteigne. Selon certaines recherches, la seule interaction majeure entre ces deux groupes semble avoir été le braconnage des œufs.

Il est donc probable que l’établissement et l’agriculture aient nui à l’oiseau éléphant, bien que les détails précis restent flous. Des études évoquent une combinaison de changement climatique, de transformations de l’habitat et d’interactions humaines comme causes possibles de l’extinction de cette espèce emblématique.