Sommaire

Histoire

Les révolutions naissent souvent de la colère et des conflits. Pourtant, une fois les vestiges de l’ancien régime balayés, que devient ce qui subsiste ? La Révolution française, à la fin des années 1780 et durant les années 1790, bouleversa profondément la France. Parmi la famille royale, une seule personne en ressortit vivante : Marie Thérèse, surnommée Madame Royale.

Sa vie fut tristement marquée par les épreuves. Emprisonnée durant près de quatre ans, elle vit ses proches disparaître un à un. Même après ces traumatismes, elle passa la majeure partie de son existence en exil, ne trouvant jamais véritablement de sécurité ou de stabilité. Lors des rares périodes où elle revint en France, la menace d’une nouvelle dépossession planait toujours ; une menace qui finit par se réaliser.

Dès son plus jeune âge, Marie Thérèse montra une grande compassion envers les autres et trouva dans la religion un refuge durant son long emprisonnement. Ces traits de sa personnalité furent essentiels pour lui donner la force de surmonter les épreuves tout au long de sa vie. Ses dernières années, elle les vécut dans une grande discrétion, en dehors de Vienne.

Issue d’un milieu royal, elle connut d’abord une existence fastueuse, soutenue par le goût de sa mère pour la mode et le luxe. Cependant, elle adopta par la suite une vie beaucoup plus simple, notamment parce qu’elle n’aimait pas la cour d’Autriche. Malgré les traumatismes et les bouleversements, elle conserva le désir d’une vie honorable et digne.

Louis XVI était le second fils survivant d’un père décédé prématurément. Son frère aîné, désigné héritier, mourut également jeune, propulsant alors Louis XVI, alors appelé Louis Auguste, sous les projecteurs en tant que dauphin de France. Quant à Marie Antoinette, autrefois Maria Antonia, elle était la quinzième enfant de l’empereur romain germanique François Ier. Leur mariage, célébré en 1770 à des âges très jeunes—14 ans pour elle et 15 pour lui—symbolisait une alliance politique avant tout, et non une union fondée sur la maturité ou l’affection.

Ni Louis XVI ni Marie Antoinette n’avaient bénéficié d’une éducation appropriée pour gouverner un royaume aussi vaste et complexe que la France. De plus, leurs tempéraments respectifs ne semblaient pas adaptés à cette lourde responsabilité. Par exemple, Marie Antoinette était peu portée sur la lecture et préférait les jeux de cartes. Louis XVI, quant à lui, dirigera un pays économiquement dévasté, héritage de son grand-père, et révélera une grande indécision face aux crises qui secouaient le royaume.

Un autre aspect souvent évoqué est l’incapacité de Louis XVI à initier l’intimité conjugale, ancrée dans un problème either physique ou psychologique, ce qui nécessita même l’intervention de Joseph, le frère de Marie Antoinette, pour conseiller le couple royal. De son côté, Marie Antoinette témoignait d’un désir sexuel plus affirmé, mais peinait à franchir ce premier pas avec son époux. Cette distance explique en partie la propension de la reine à organiser des fêtes somptueuses et à se réfugier dans des distractions sociales.

Ce n’est qu’après huit longues années de mariage que le couple royal accueillit enfin leur premier enfant, Marie Thérèse, marquant un tournant crucial dans leur histoire personnelle autant que politique.

19 décembre 1778

Marie Thérèse de France est née le 19 décembre 1778 au château de Versailles. Elle fut baptisée le jour même de sa naissance. Selon les récits historiques, sa mère, Marie-Antoinette, après avoir appris le sexe de l’enfant, aurait déclaré : « Pauvre petite, tu n’es pas désirée, mais tu seras cependant chère à mon cœur ! Un fils aurait appartenu à l’État — toi, tu m’appartiendras. »

Fille aînée d’une fratrie de quatre enfants, Marie Thérèse reçut rapidement le surnom de « mousseline la sérieuse », donné par sa mère en référence à son caractère solennel et réservé dès l’enfance.

À cette époque, l’incapacité de Louis XVI et Marie-Antoinette à avoir un héritier mâle avait éveillé de fortes ambitions chez les frères du roi, qui espéraient accéder au trône. La naissance d’une fille au lieu d’un fils ne fit que renforcer ces tensions, d’autant plus que le peuple français, frustré de voir l’incapacité du monarque à redresser les finances du royaume, assistait à une crise qui ne faisait que s’aggraver au fil du temps.

Marie Thérèse : Une enfance marquée par l’Histoire

Marie Thérèse, fille de Louis XVI et Marie Antoinette, grandit rapidement entourée de trois frères et sœurs, dont deux moururent en bas âge. Sa mère, profondément dévouée à ses enfants, voyait en elle une source majeure de réconfort. Selon l’Encyclopedia, Marie Antoinette inculqua à Marie Thérèse des valeurs essentielles telles que la compassion et le respect d’autrui.

Le couple royal adopta également plusieurs enfants, dont certains partagèrent le quotidien du château, parmi lesquels une petite fille devint la compagne de jeu de Marie Thérèse. Pour échapper à l’hostilité grandissante du peuple et de la cour, Marie Antoinette fit construire un village pittoresque et coûteux, le Petit Trianon. Ce refuge idyllique et isolé offrait à la famille royale un havre loin des regards indiscrets et des intrigues.

Durant cette période, la réputation de Marie Antoinette fut néanmoins entachée par divers scandales, notamment sa réputation de capricieuse et son train de vie somptuaire, qui contribua à éloigner l’opinion publique. L’un des épisodes les plus marquants fut l’affaire du collier de diamants (1784-1785), une longue controverse qui associa faussement la reine à une fraude contre la couronne, alimentant ainsi le désenchantement français envers la monarchie.

En partie à cause du soutien apporté à la Révolution américaine, le trésor français était à sec, et le paiement constant des impôts constituait une des raisons majeures pour lesquelles les révolutionnaires s’opposaient farouchement à la monarchie. Lorsque la Bastille fut prise d’assaut en 1789, Marie Thérèse avait seulement 11 ans.

Cette journée sanglante fit plus d’une centaine de victimes, marquant ainsi le point de départ d’une période de bouleversements immenses selon diverses sources historiques. Louis XVI, tentant d’apaiser la colère populaire, avait convoqué pour la première fois en plus d’un siècle les États généraux, le parlement français. Toutefois, le renvoi soudain de Jacques Necker, ministre très apprécié, exacerba encore davantage le mécontentement du peuple.

Le 5 octobre, par mesure de protection officielle, la famille royale fut transférée au palais des Tuileries, un déplacement qui témoignait de l’intensité croissante de la crise politique dans laquelle la monarchie était engluée.

Parallèlement aux tensions liées à la Révolution, Marie Thérèse dut affronter un autre drame personnel : elle perdit deux de ses frères et sœurs. Sa sœur cadette Sophie mourut alors qu’elle venait à peine d’avoir un an, tandis que son frère Louis Joseph succomba à la tuberculose vertébrale à l’âge de sept ans.

Louis XVI et sa famille nourrissaient une ferme volonté de fuir la France, tentant une fuite vers la campagne. Cependant, leur tentative échoua lorsque qu’ils furent arrêtés à Varennes et ramenés à Paris. Cette escapade semble avoir été organisée avec l’aide d’Axel von Fersen, le comte suédois et amant de Marie-Antoinette. La sœur cadette de Louis XVI, Élisabeth, restée aux côtés de la famille, joua le rôle de gouvernante auprès des enfants.

Malgré ces efforts, la fuite ne réussit pas. La famille royale fut alors emprisonnée au Temple, un bâtiment situé en plein cœur de Paris. En 1792, Louis XVI fut séparé de sa famille, la monarchie française étant abolie cette même année sous l’impulsion de la Révolution.

Jusqu’à ce moment, Marie Thérèse pouvait encore compter sur la présence de ses proches et leur soutien mutuel. Cette période marqua cependant le début d’épreuves qui allaient profondément affecter toute sa vie. Si les révolutionnaires portaient une attention particulière à Louis XVI, Marie-Antoinette et au jeune héritier Louis Charles, Marie Thérèse était perçue comme dépourvue de tout pouvoir réel et fut moins ciblée.

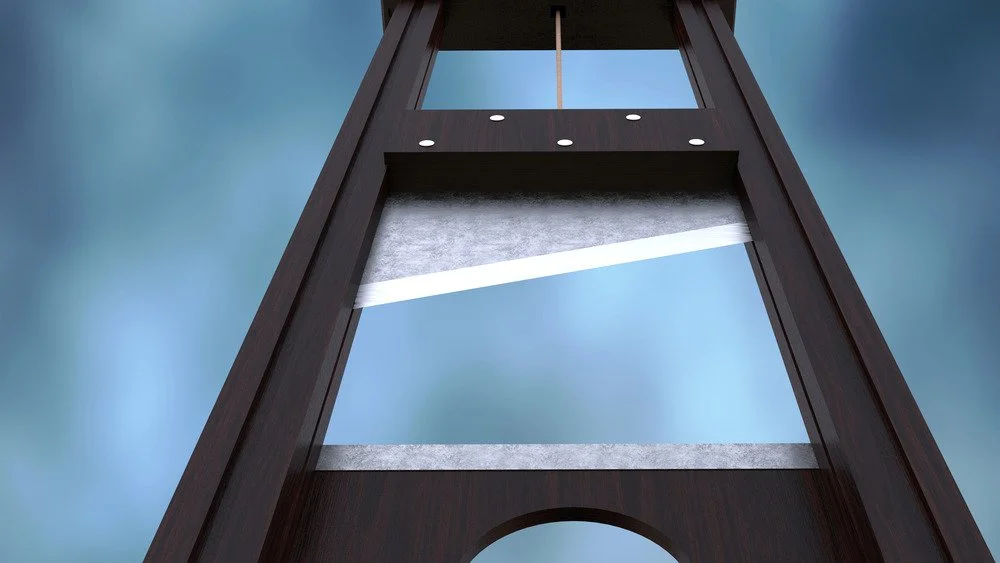

Le roi Louis XVI fut destitué en 1792 et guillotiné le 21 janvier 1793. Sa famille, dont sa sœur Élisabeth, fut enfermée dans la prison du Temple à Paris. Dans les années qui suivirent, Marie Thérèse fut séparée des autres membres de sa famille, qui furent progressivement emmenés ailleurs.

Son frère cadet, Louis Charles, fut isolé en juillet 1793 dans une petite cellule sombre où il fut abandonné à lui-même. Ce traitement cruel mena à son décès, vraisemblablement causé par une combinaison de maladie et de négligence.

Marie Antoinette, quant à elle, fut transférée à la Conciergerie en août 1793 avant d’être guillotinée en octobre de la même année. L’année suivante, en mai, Élisabeth de France, la tante de Marie Thérèse, fut également retirée de la prison du Temple pour être exécutée.

Élisabeth est considérée comme une martyre par l’Église catholique romaine, reconnue comme servante de Dieu. Passionnée par ses études, notamment la religion, elle n’épousa jamais personne et s’attacha profondément à la cour, puis à la famille de son frère.

Après la prise de la Bastille en 1789, la Révolution française s’est intensifiée, marquée par des pillages dans les campagnes. Deux ans plus tard, les insurgés jacobins arrêtèrent le roi à Paris, changeant à jamais le cours de l’histoire. C’est dans ce contexte que Marie Thérèse de France fut arrêtée et emprisonnée avec sa famille.

Privée de ses proches, notamment après l’enlèvement de sa mère et de sa tante, Marie Thérèse passa de longues heures dans l’ennui et la solitude. Derrière les murs sombres du Temple, elle entendait son frère pleurer et être battu par ses geôliers. Dans une profonde détresse, elle grava sur les murs : « Marie-Thérèse Charlotte est la personne la plus malheureuse du monde. Elle ne reçoit aucune nouvelle de sa mère, ni ne peut la revoir, bien qu’elle l’ait demandé mille fois. Vis, ma bonne mère, que j’aime tant, mais dont j’entends aucun signe. Ô mon père, veille sur moi depuis le ciel. Ô mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait souffrir mes parents. »

Cette prisonnière si jeune restait profondément attachée à sa famille, témoignant à travers ce message de son amour inébranlable et de son désir de réconfort malgré la séparation forcée.

En août 1795, Marie Thérèse apprit enfin la mort de sa mère, de son frère et de sa tante. Après plus de trois ans, quatre mois et cinq jours passés enfermée au Temple, elle fut autorisée à en sortir en décembre. Elle était la seule survivante de sa famille proche.

Peu après, elle quitta la France pour s’installer à Vienne, bien qu’elle aurait préféré rester dans son pays. Son ressentiment envers ses proches autrichiens était profond, car elle estimait qu’ils avaient abandonné sa mère. À la cour autrichienne, elle ne trouva pas sa place, même si elle obtint la permission de porter le deuil de ses proches.

En 1799, Marie Thérèse épousa son cousin, le duc d’Angoulême, un mariage arrangé par ses parents et qu’elle accepta sans contester. Ce choix, symbolique de l’importance des alliances pour la survie de la royauté, fut marqué par un geste poignant : son père lui remit son anneau gravé aux initiales de sa mère, provoquant des larmes de joie chez la jeune duchesse.

Napoléon et l’exil à l’étranger

Napoléon Bonaparte mit fin à la Révolution française en s’emparant du pouvoir par un coup d’État, devenant ainsi le premier consul de France selon les récits historiques. Marie Thérèse de France s’opposa farouchement à ce changement brutal de régime et au rôle que Napoléon jouait dans le bouleversement politique du pays.

Bien qu’elle ait contracté mariage en Russie, Marie Thérèse et son oncle, qui prit le nom de Louis XVIII, durent quitter le territoire lorsque l’empereur Paul Ier apporta son soutien à Napoléon. Ils s’exilèrent incognito, adoptant les titres de comte de Lille et marquise de La Meilleraye pour dissimuler leur identité.

Le mari de Marie Thérèse les rejoignit ensuite à Varsovie, où ils bénéficièrent de la protection du roi de Prusse. Grâce à l’appui du nouveau tsar Alexandre, ils purent retourner en Russie. Toutefois, après qu’Alexandre signa un traité avec Napoléon, Marie Thérèse et son oncle durent s’exiler de nouveau, cette fois au Royaume-Uni, sous la protection du duc de Buckingham.

Durant cette période d’exil, Marie Thérèse consacra la majeure partie de son temps à la prière, à la méditation et à la lecture. Contrairement à son oncle, elle ne s’intéressait guère aux subtilités du maintien d’une cour royale, mais elle continua à commémorer chaque année en janvier la mort tragique de son père.

Retour en France et rôle de dauphine

Après la chute de Napoléon en 1814 et la restauration de la monarchie ainsi que de son nom de famille, Marie Thérèse fit son retour en France accompagnée de son époux, de son beau-père et de son oncle, le roi Louis XVIII. Lors de l’évasion de Napoléon de son exil sur l’île d’Elbe en 1815, qui mena une nouvelle invasion de la France, plusieurs membres de la famille royale prirent la fuite. Pourtant, Marie Thérèse choisit de rester à Bordeaux, une décision qui, selon certains récits, impressionna Napoléon lui-même.

Durant cette période tumultueuse, elle put se rendre au cimetière où reposaient ses parents. Une anecdote remarquable évoque qu’un médecin ayant examiné le corps de son frère après son décès aurait subtilisé son cœur, lequel fut finalement enterré auprès de leurs parents en France. Cela souligne l’intensité des événements qui ont marqué sa vie et sa famille.

Il est important de souligner que la stabilité de la monarchie restait fragile. Après 1824, les changements de souverains provoquèrent plusieurs tensions, obligeant Marie Thérèse à fuir la France à plusieurs reprises. Malgré ces circonstances, elle établit sa cour au palais des Tuileries, lieu chargé d’histoire, où sa famille avait autrefois été prisonnière. Là, elle parvint à redonner vie à l’étiquette et aux traditions de la cour.

En 1824, suite au décès de Louis XVIII, elle devint dauphine de France lorsque son beau-père, Charles X, monta sur le trône. À 45 ans, Marie Thérèse occupait ainsi la même position que sa mère, Marie-Antoinette, avait autrefois atteinte lors de son arrivée en France, incarnant un symbole fort de continuité dans une époque encore marquée par les remous révolutionnaires.

Marie Thérèse reine pendant 20 minutes

Charles X tenta de restaurer un mode de gouvernement semblable à celui de son frère, Louis XVI, une démarche qui ne convenait pas aux libéraux en France. Lors des élections de 1830, ces derniers s’imposèrent massivement. Parallèlement, de mauvaises récoltes aggravèrent la situation économique, et les protestations ouvrières dégénérèrent rapidement en une révolution complète.

À la suite de la Révolution de Juillet 1830, le père de Marie Thérèse, Charles X, abdique en faveur de son fils, qui lui-même renonce au pouvoir vingt minutes plus tard au profit de son neveu. Pendant ce bref interlude, Marie Thérèse endossa le rôle de reine, suivant ainsi l’exemple de sa mère pendant une demi-heure environ.

De nouveau, Marie Thérèse fut contrainte d’abandonner son statut royal et sa patrie pour l’exil. Avec son époux, ils revinrent en Angleterre où ils furent autorisés à demeurer à la condition expresse de renoncer à tout signe de royauté.

La foi profonde de Marie Thérèse en ses parents lui permit d’accepter son destin de Dauphine, puis de reine éphémère de France. Sa jeunesse, marquée par l’enseignement de la compassion et du respect, l’aida également à accueillir avec dignité ce second exil. Elle vécut avec son mari le reste de sa vie dans la discrétion et la sobriété, bien qu’ils aient souvent voyagé de cour en cour à travers l’Europe.

Après son second exil, Marie Thérèse rédigea ses mémoires sous le titre évocateur La Ruine d’une Princesse, retraçant avec précision sa vie tumultueuse. Elle quitta alors la France avec son époux, menant une existence discrète et retirée. Leur résidence principale fut Édimbourg jusqu’en 1833, avant de s’installer à Prague, illustrant leur déracinement progressif.

Au fil des décennies ayant suivi la Révolution française, une rumeur persistante agita l’opinion royaliste : certains pensaient que le frère cadet de Marie Thérèse, le dauphin Louis Charles, avait pu échapper à ses geôliers, et qu’un autre enfant, décédé, aurait été enterré à sa place. Cette croyance donna naissance à de nombreux prétendants se faisant passer pour le dauphin. Néanmoins, Marie Thérèse ne reconnut aucun de ces imposteurs, renforçant ainsi la douleur liée à la perte de sa famille lors de son emprisonnement.

Plusieurs de ces prétendants finirent par acquérir fortune et notoriété, ce qui incita d’autres à tenter leur chance. Cependant, l’affaire trouva enfin une conclusion définitive en 2000, suite à l’analyse ADN réalisée sur des parents et une mèche de cheveux de Marie Thérèse. Ces analyses confirmèrent, grâce à la comparaison avec un échantillon du cœur du dauphin — discrètement prélevé par un médecin lors de son autopsie — que Louis Charles était bien décédé en prison.

Le mari de Marie Thérèse s’éteignit en 1844, et le couple ne laissa pas de descendants. Elle mourut le 19 octobre 1851 des suites d’une pneumonie, résidant à Schloss Frohsdorf, non loin de Vienne. Aujourd’hui, Marie Thérèse de France repose aux côtés de son époux en Slovénie, incarnant à jamais la figure tragique de la royauté déchue.