Imaginez une scène typique d’un film western : un vieux saloon animé. Autour des tables, des cow-boys jouent au poker, tandis qu’un barman au visage renfrogné s’affaire derrière le comptoir. Au fond, un piano est joué par un homme en chemise blanche, manches relevées par des jarretières. Descendant lentement les escaliers, apparaît alors une “saloon girl” classique : une femme au visage maquillé, la chevelure relevée en chignon, vêtue d’une robe raffinée au corsage décolleté et de gants en dentelle. Elle est la figure la plus élégante et colorée du lieu, éventail à la main, attendant que la dispute inévitable éclate.

Hollywood a souvent enfermé les saloon girls dans ce rôle stéréotypé de femmes charmantes attendant qu’un homme vienne à leur rescousse. Mais pourquoi cette image est-elle si répandue ?

Dans sa thèse intitulée « Reel or Reality? The Portrayal of Prostitution in Major Motion Pictures », Raleigh Blasdell avance que les détails sur la réalité peu reluisante des travailleuses du plaisir restent largement cachés au grand public. Plutôt que d’explorer l’histoire véritable de ces femmes, les producteurs de films ont préféré diffuser une image souvent erronée et romantique des prostituées dans les médias et l’imaginaire collectif.

Le terme “saloon girls” a ainsi été étendu pour désigner toute femme qui dansait, fréquentait ou vendait son affection aux hommes dans ces établissements, sans distinction stricte, comme le rappelle Delancy Place. Cette vision hollywoodienne diffère nettement de la réalité historique, où les saloon girls avaient un rôle bien plus complexe et nuancé dans la société de l’Ouest sauvage.

Plusieurs raisons pouvaient pousser les femmes à s’engager dans cette profession jugée sordide. D’après l’ouvrage The Lost Sisterhood : Prostitution in America, 1900-1918, l’auteure Ruth Rosen évoque des cas de jeunes filles orphelines ou issues de familles brisées. D’autres étaient veuves, sans aucun moyen viable pour subvenir à leurs besoins.

Emma R. Marek, historienne, cite l’exemple de Laura Evens, originaire de Salida dans le Colorado, qui admit avoir choisi cette voie parce qu’elle « aimait chanter, danser, boire et s’amuser ». L’argent jouait également un rôle déterminant : les rares emplois respectables offerts aux femmes étaient très peu rémunérés, rendant leur survie difficile, notamment pour les femmes seules.

Par ailleurs, les écarts de salaire entre hommes et femmes étaient flagrants à toutes les strates sociales. Ainsi, dans Alice : Mémoires d’une prostituée de Barbary Coast, il est rapporté qu’en 1917, lors d’une tentative de la ville de San Francisco pour éradiquer la prostitution, la tenancière Reggie Gamble fit une déclaration publique aux autorités. Elle leur reprocha de cibler les femmes sans s’attaquer aux conditions sociales et économiques défavorables. Selon elle, pour que les femmes quittent « le plus ancien métier du monde », les hommes devraient renoncer à une part de leurs profits afin d’augmenter les salaires féminins.

En vérité, la plupart des saloon girls et autres travailleuses du sexe n’avaient d’autre choix que de supporter des conditions de travail éprouvantes pour survivre. Cette réalité sociale difficile éclaire l’histoire oubliée de ces femmes dans l’Ouest sauvage, souvent stigmatisées mais contraintes par des circonstances impitoyables.

Le quotidien d’une « working girl » dans l’Ouest sauvage pouvait varier grandement selon son lieu de travail. Son « bureau » pouvait aussi bien être un saloon ou une salle de danse, qu’un modeste « crib », c’est-à-dire un petit appartement, voire une maison de passe luxueuse. Thomas J. Dimsdale, premier éditeur de journal du Montana, décrivait un établissement typique appelé « hurdy-gurdy » comme une vaste pièce équipée d’un bar à une extrémité, séparée par une balustrade derrière laquelle les femmes dansaient. Chaque danse coûtait 1 dollar en or, et certaines femmes vendaient également leurs services sexuels, souvent depuis ces cribs composés d’une ou deux pièces.

Ces cribs, notamment à Los Angeles, étaient réputés pour leur saleté et leur austérité, souvent réduits à un simple lit de fortune et un bassin pour se laver. À l’opposé, les « working girls » les plus chanceuses travaillaient dans des maisons closes élégamment décorées, où elles bénéficiaient non seulement des meilleurs alcools, cigares et nourritures, mais aussi d’activités de loisirs telles que des parties de cartes. Ces établissements, dirigés par des « madames », employaient des femmes séduisantes et talentueuses, qui percevaient des revenus bien supérieurs à ceux des autres.

Les madames elles-mêmes étaient souvent de véritables femmes d’affaires avisées. Selon l’historien Clark Secrest, Mattie Silks, une célèbre tenancière de maison close à Denver, avouait avec pragmatisme : « Je suis entrée dans cette vie pour des raisons commerciales et rien d’autre. À cette époque, c’était un moyen pour une femme de gagner de l’argent, et j’y suis parvenue. Je me considérais alors, et je me considère encore aujourd’hui, comme une femme d’affaires. » Cette affirmation illustre parfaitement l’aspect entrepreneurial et organisé qui pouvait se cacher derrière ces univers souvent stigmatisés.

Une image vaut mille mots, mais elle ne peut rendre l’âcre mélange d’odeurs qui régnait dans l’Ouest sauvage. À cette époque, l’hygiène personnelle était bien loin des habitudes modernes. Le bain, le brossage des dents, le lavage des cheveux, autant de gestes aujourd’hui essentiels, étaient alors rares.

Jusqu’à la fin du 19e siècle, le shampooing tel que nous le connaissons n’existait pas. Les femmes se contentaient d’utiliser du savon simple pour laver leurs cheveux, et ce, seulement une fois par mois environ. Malgré tout, les « bonnes filles du saloon » conservaient un bassin dans leur chambre, car la propreté était primordiale pour elles comme pour leur clientèle.

Les déodorants et dentifrices étaient également des produits rares. Le dentifrice en tube ne voit le jour qu’en 1892, tandis que le déodorant n’est inventé qu’en 1888. Ainsi, la plupart des habitants de l’Ouest devaient se contenter de puits malodorants et de toilettes rudimentaires, ce qui ne facilitait pas une hygiène impeccable.

Le maquillage, bien que tabou pour les femmes respectables, était adopté par les actrices, saloon girls et prostituées. Selon les sources historiques, ces femmes utilisaient de petits pots contenant de l’acide carminique ainsi que des sels d’aluminium ou de calcium pour colorer leurs joues et leurs lèvres. Le recours à la teinture capillaire était également fréquent.

En dehors de ce milieu, les femmes aux mœurs plus strictes appliquaient juste assez de cosmétiques — comme de la poudre pour le visage — afin de paraître aussi naturelles que possible. Ce n’est qu’après 1900 que les crayons à sourcils, ombres à paupières, poudres de visage et rouges à lèvres fabriqués industriellement deviennent populaires et accessibles.

La concurrence était particulièrement féroce entre les saloon girls et les femmes travaillant dans les mêmes établissements. Ces rivalités pouvaient rapidement dégénérer en violences, allant de disputes sanglantes à des altercations graves, parfois même mortelles, motivées par l’argent, les biens matériels ou l’attention des hommes.

Comme l’a souligné la journaliste Carol Lee Bowers à propos de cette profession à Laramie, dans le Wyoming, « la compétition acharnée entre les prostituées engendrait hostilité, méfiance et jalousie, minant ainsi la formation d’amitiés stables et de liens d’unité ». Très isolées, ces femmes avaient peu d’occasions de nouer des relations authentiques, même entre elles, où la camaraderie restait bien souvent fragile et précaire.

Parmi les conflits les plus célèbres, on retrouve la rivalité violente entre la tenancière Etta Clark et « Big Alice » Abbott, toutes deux basées à El Paso, Texas. Lorsqu’une des filles d’Alice, Bessie Colvin, quitta cette dernière pour travailler avec Etta, les deux madames se livrèrent à une bagarre très rude qui se termina par une fusillade. Selon l’écrivain Chris Enss, Etta tira sur Alice, lui touchant une zone que les médecins identifièrent comme l’« arc pubien », bien que la presse rapporta maladroitement que la blessure se situait dans une « arche publique ».

Plus à l’ouest, dans la ville de Leadville au Colorado, les madames Mollie May et Sallie Purple, voisines rivales, allèrent jusqu’à régler leurs différends au moyen de coups de feu, évoquant ce que les historiens Vardis Fisher et Opal Laurel Holmes appelèrent « la Bataille des Ladies Peintes ». À Denver, la madame Mattie Silks affronta en duel une autre prostituée, Katie Fulton, devant une foule attentive le long de la rivière South Platte, témoignant de la violence et de la compétition féroces qui régnaient dans ce milieu.

Bien que les saloon girls aient souvent défié ouvertement la loi, elles étaient soumises à des règles strictes imposées par leurs employeurs. L’enjeu principal était l’argent : toute fille incapable d’attirer la clientèle se voyait rapidement montrer la porte. Dans des régions comme le Klondike, les danseuses avaient pour mission d’inciter les hommes à consommer davantage. Pour chaque dollar dépensé, elles recevaient un jeton en ivoire — parfois métallique — qu’elles glissaient dans leurs bas tout au long de la soirée, ce qui donnait à leurs jambes un aspect « bombé ». Le lendemain, elles échangeaient cette récolte contre de l’argent, leur permettant de tirer profit de leur influence sur les consommateurs.

Les danses coûtaient généralement entre 75 cents et un dollar, somme que les danseuses partageaient souvent avec le propriétaire du saloon. Du côté des prostituées, la répartition des gains variait : elles devaient souvent reverser une part à la tenancière du lieu, qui fournissait logement et nourriture, ou régler un loyer quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Certaines vivaient ailleurs et ne louaient leur chambre qu’à la nuit, tandis que d’autres résidaient en permanence dans le bordel.

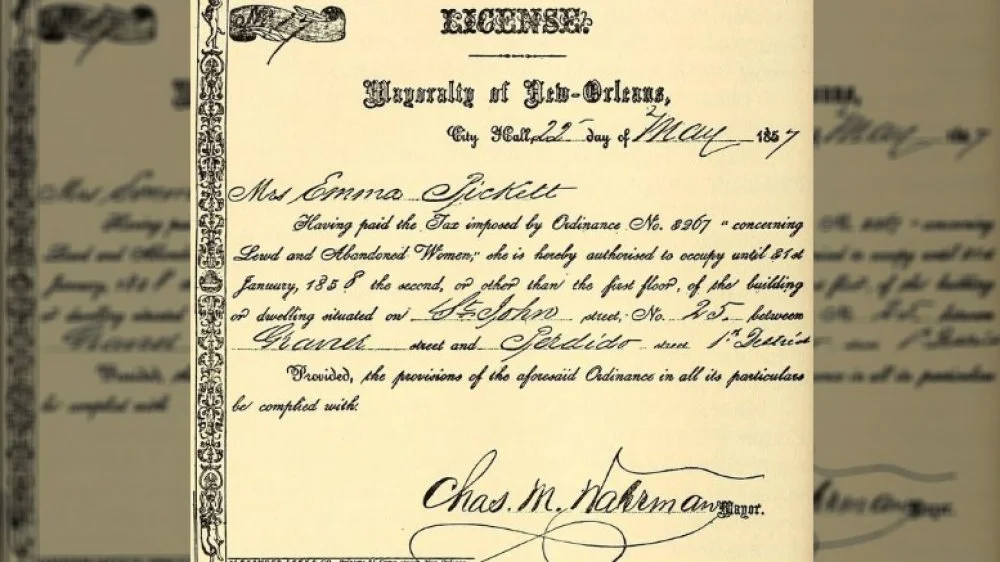

Indépendamment de leur rôle, la plupart de ces femmes étaient contraintes de s’acquitter régulièrement d’amendes et de payer des frais de licence à la municipalité. Par exemple, à Saint-Louis dans le Missouri, un arrêté nommé « social evil ordinance » imposait à toutes les femmes exerçant ce métier d’obtenir un permis officiel. De surcroît, elles devaient présenter un certificat de bonne santé établi par un médecin municipal, un contrôle sanitaire qui représentait une dépense supplémentaire pour ces femmes.

Dans l’Ouest sauvage, les saloon girls, en raison de leur accès quasi permanent à l’alcool et aux drogues, étaient particulièrement vulnérables à la dépendance. Comme le souligne l’auteur Jeremy Agnew, beaucoup souffraient de dépression mentale, ce qui les poussait à se tourner vers ces substances pour atténuer la solitude et le mal-être liés à l’éloignement de leurs proches.

Les périodes festives, notamment Noël, étaient des moments particulièrement difficiles, souvent marqués par une augmentation dramatique des suicides. Bien que la majorité des danseuses en salle se limitaient à boire de l’eau colorée avec leurs clients, certains proxénètes incitaient les filles à la consommation pour mieux les contrôler. Seules les tenancières de haut rang imposaient une discipline stricte concernant la consommation récréative de drogues et d’alcool.

Parmi les figures emblématiques de cette époque, Calamity Jane apparaît souvent comme une alcoolique notoire. Selon l’écrivain James D. McLaird, elle passait la majorité de son temps ivre en parcourant l’Ouest sauvage. Femme polyvalente, Calamity Jane a exercé divers métiers allant de danseuse de saloon à prostituée occasionnelle, mais c’est surtout ses exploits sous l’emprise de l’alcool qui ont marqué la mémoire collective.

Une autre histoire tragique est celle de Celia Ann « Mattie » Blaylock, compagne du célèbre tireur Wyatt Earp avant qu’il ne la quitte pour une actrice suspectée elle-même de prostitution. Mattie, victime de migraines, devint dépendante du laudanum, un opiacé courant à l’époque. Abandonnée par Earp à cause de son addiction, elle retourna à la prostitution avant de mettre fin à ses jours.

Dans l’Ouest sauvage, les maladies vénériennes se propageaient sans relâche, posant un véritable fléau pour les saloon girls et la population en général. Avant l’invention de la pénicilline, le traitement des infections sexuellement transmissibles était non seulement limité, mais aussi extrêmement risqué. Comme le décrit Christopher Knowlton dans son ouvrage Cattle Kingdom, ces femmes vivaient sous la menace constante de maladies telles que la syphilis, surnommée « la calamité » en raison de l’absence quasi totale de remèdes efficaces, ou encore la gonorrhée, tout aussi répandue.

Les méthodes thérapeutiques de l’époque s’avéraient souvent toxiques. L’écrivain Keith Souter relate l’utilisation du calomel, un chlorure mercureux sous forme de poudre, qui provoquait chez les patients une salivation excessive, des sueurs, une sensation de sécheresse, des nausées et des diarrhées sévères, symptôme en réalité d’un empoisonnement au mercure. De manière similaire, la gonorrhée était traitée avec des substances aussi dangereuses que le mercure et l’arsenic, comme le souligne J.R. Thorpe.

Les hommes infectés pouvaient transmettre ces maladies à leurs épouses ou aux travailleuses des saloons. L’histoire tragique d’Anna Groves, 19 ans, illustre bien cette réalité. En 1907, cette jeune femme contracta une maladie vénérienne à cause d’un client. Refusant toute aide de sa part, Anna tenta de riposter en tirant sur lui à travers la fenêtre d’un saloon dans le Wyoming. La balle manqua sa cible, mais elle fut arrêtée. Le Semi-Weekly Boomerang de Laramie rapporta que sa santé était déjà fragile. Anna plaida coupable et déclara regretter sa maladresse. Condamnée à deux ans de prison d’État, elle fut finalement graciée après seulement cinq mois lorsque sa maladie mortelle devint évidente.

Dans l’Ouest sauvage, la violence envers les femmes qui travaillaient, notamment les « saloon girls », était hélas monnaie courante. Les agressions sexuelles, fréquentes, se déroulaient dans un contexte où la protection légale des femmes, et en particulier des prostituées, était quasiment inexistante. Selon l’auteure Nancy Williams, la plupart des femmes ne dénonçaient pas les viols, conscientes que leurs agresseurs ne seraient jamais poursuivis. Cette impunité favorisa la propagation d’actes criminels contre les femmes, parfois jusqu’à la mort.

Des récits historiques comme celui de la prostituée Mollie Scott témoignent de cette réalité tragique. Elle fut assassinée par son mari violent, qui s’enfuit ensuite, laissant les autres femmes du milieu l’habiller pour ses funérailles. De nombreux cas similaires accentuent la sombre réalité vécue par ces travailleuses au XIXe siècle.

De même, l’histoire de « Belgian Jennie » Bauters, tenancière d’un établissement à Jerome, illustre la brutalité du temps. En 1905, après avoir déménagé, elle fut attaquée par son ex-petit ami qui lui tira dessus à plusieurs reprises. Ne la croyant pas encore morte, il réalisa une dernière balle fatale au niveau de la tête. Ces histoires tragiques révèlent l’extrême vulnérabilité des femmes dans ces communautés marquées par la violence.

Toutefois, certaines femmes répliquaient farouchement aux menaces. Par exemple, Jennie Bright, autre madame célèbre, tira sur un homme porteur d’une maladie vénérienne qui avait tenté de la frapper après avoir été refusé dans son établissement. Cette défense sanglante força Jennie à quitter la ville provisoirement, en attendant que la colère retombe.

Pour les saloon girls de l’Ouest sauvage, la grossesse non désirée représentait l’un des dangers les plus redoutés. Elle entraînait souvent une suspension de leur activité et compliquait considérablement leur quotidien. Une fouille archéologique menée sur un ancien bordel a notamment mis au jour des seringues utilisées pour injecter du mercure, de l’arsenic et du vinaigre, destinés à provoquer des avortements ou soigner certaines maladies.

La propriétaire de cette maison, Mme Lake, épousa par la suite un médecin qui prescrivait des traitements pour les maladies sexuellement transmissibles et pratiquait également des avortements. Pourtant, la principale entrave était la loi Comstock de 1873, qui interdisait non seulement les moyens de contraception et la diffusion d’informations à leur sujet, mais aussi les avortements. Face à cette législation restrictive, les femmes devaient souvent recourir à des remèdes artisanaux pour éviter une grossesse.

Le nombre exact d’enfants nés de ces travailleuses reste inconnu, car les interruptions de grossesse demeuraient cachées en raison de la législation sévère. Les naissances de fœtus non viables ou de mort-nés étaient fréquemment dissimulées et enterrées en secret, sans trace officielle. En février 1877, à Laramie dans le Wyoming, Mary Kean fut inculpée avec Mme et Mlle Thomas Wicks pour ne pas avoir assuré un enterrement adéquat à un fœtus, vraisemblablement celui de Mary.

Cependant, certaines femmes comme Laura Evens, originaire du Colorado, parvinrent à élever leurs enfants, souvent en quittant le monde de la prostitution. Lors d’un entretien avec ses arrière-petits-fils, ceux-ci ont confié que la fille de Laura, Lucille, « ne parlait pas de sa mère » mais la décrit simplement comme une « logeuse ».

Pour les femmes travaillant dans les saloons, le mariage représentait souvent l’espoir d’une échappatoire et d’un nouveau départ. Mary Mathews, une femme respectée du Colorado, soulignait que « parfois, un bon citoyen, riche et respectable, épouse une femme issue de ces maisons jugées corrompues, et il ne regrette que rarement son choix. Il l’élève pour qu’elle soit respectée et respectabilité. J’ai entendu parler de plusieurs cas similaires. »

De la même manière, Mattie Silks, tenancière de maison close à Denver, affirmait que ses filles faisaient d’excellentes épouses : « Elles comprenaient les hommes, savaient comment les traiter et elles étaient fidèles à leurs maris… Je savais donc qu’elles faisaient de bonnes épouses. » Ces témoignages révèlent une perception nuancée des saloon girls, loin des clichés habituels.

Selon l’historienne Helen M. Lewis, la propension des hommes à épouser ces femmes s’expliquait en grande partie par le déséquilibre démographique marqué dans l’Ouest américain. Dans certaines régions, le ratio hommes-femmes atteignait dix pour un, voire jusqu’à trente fois plus d’hommes célibataires que de femmes célibataires. Cette disproportion laissait peu de choix aux hommes qui considéraient toute femme — qu’elle soit vierge, vieille fille, veuve, divorcée ou prostituée — comme une partenaire potentielle.

Cependant, malgré cette réalité, certaines saloon girls restaient hésitantes, voire craintives à l’idée de se marier. Dans ses souvenirs de la ruée vers l’or, Tim Kinerk évoquait une danseuse à qui il parlait d’une ferme tranquille dans l’Indiana, mais elle lui répondait : « Non, Tim, tu ne voudras pas de moi quand tu auras cette ferme. » Cette réticence souligne les stigmates sociaux et les défis personnels auxquels ces femmes faisaient face, même lorsque le mariage pouvait sembler une solution.

Les femmes travaillant dans les saloons de l’Ouest sauvage faisaient face à de nombreuses épreuves, pouvant succomber à diverses maladies, complications liées à l’accouchement, violences, ou maladies mortelles. Le journal Dodge City Times rappelait à ses lecteurs, en s’appuyant sur les travaux des historiens Carol Leonard et Isador Willimann, que « la fragile humanité finit toujours par céder à la pression d’une cité épuisée, car le salaire du péché est la mort ». La plupart ne mouraient donc pas de vieillesse, mais d’autres causes souvent tragiques.

Le suicide était malheureusement fréquent parmi ces femmes. L’auteur Jeremy Agnew rapporte qu’à l’apogée de Virginia City, Nevada, 40 tentatives de suicide furent recensées, dont 19 aboutirent. Parmi les cas les plus marquants figure celui d’Eleanora Dumont, surnommée « Madame Moustache ». Cette ancienne tenancière de maison close et joueuse professionnelle mit fin à ses jours près de Bodie, en Californie, après avoir tout perdu financièrement.

Cependant, certaines femmes, principalement des tenancières de maisons closes, parvenaient à prendre leur retraite. Dans sa thèse intitulée « Angels for Sale : l’histoire de la prostitution à Los Angeles, 1880-1940 », AnneMarie Kooistra évoque Cora Phillips, la « Reine 24 carats de la Bohême », qui dirigeait plusieurs établissements huppés. Cora réussit à quitter cette vie avec une véritable fortune.

La tenancière la plus célèbre d’Amérique reste sans doute Sally Stanford. La journaliste Rae Alexandra rapporte que celle-ci, après plusieurs décennies de carrière florissante dans la région de San Francisco, se lança en politique après sa retraite. À force de persévérance, elle fut élue au conseil municipal, puis devint maire de Sausalito. Sally Stanford résumait son parcours par cette citation pleine d’esprit : « Nous, les pécheurs, n’abandonnons jamais ».

Si vous ou quelqu’un de votre entourage traversez une période difficile et avez des pensées suicidaires, n’hésitez pas à appeler les services d’aide spécialisés.