Sommaire

Nosferatu et son Influence Durable sur le Cinéma d’Horreur

Près d’un siècle après sa première en 1922, Nosferatu : Une Symphonie de l’Horreur demeure l’une des adaptations les plus captivantes et visuellement saisissantes de Dracula. Ce film a établi le ton pour le cinéma d’horreur moderne, devenant un modèle de terreur cinématographique durant la première moitié du XXe siècle, et influençant le style et l’esthétique de l’âge d’or du genre dans les années 1930 et 1940.

En tant que réinterprétation libre, bien que non autorisée, de Dracula, Nosferatu a suscité la colère de Florence Stoker, la veuve de l’auteur Bram Stoker, qui a réussi à poursuivre la société de production Prana Film pour violation de droits d’auteur. Les termes de la poursuite stipulaient que toutes les copies du film devaient être détruites. Heureusement pour des générations de fans d’horreur et d’amateurs de cinéma, Nosferatu a survécu.

De son atmosphère troublante à ses visuels frappants, en passant par la performance macabre de Max Schreck dans le rôle du vampire raté Orlok, Nosferatu conserve aujourd’hui son pouvoir de terrifier. Cependant, l’histoire de sa production et des artistes qui ont façonné ce classique muet reste largement méconnue. Voici la vérité cachée derrière Nosferatu.

Albin Grau, le maître occulte de Nosferatu

Les origines et l’apparence emblématique de Nosferatu sont le fruit de l’imagination du scénographe Albin Grau. Né en 1884 près de Leipzig, en Allemagne, Grau était un artiste talentueux qui a abandonné un apprentissage de boulanger pour étudier à l’Académie des beaux-arts de Leipzig. Malheureusement, le déclenchement de la Première Guerre mondiale a temporairement interrompu ses ambitions.

Après avoir servi en tant que soldat sur le front de l’Est, Grau rentra en Allemagne où il trouva un emploi d’artiste commercial avant de se diriger vers un secteur plus en accord avec ses passions. En tant qu’artiste pour Universum Film AG, le principal studio de cinéma de l’Allemagne de l’époque du cinéma muet, il créa des storyboards et des illustrations conceptuelles pour divers films.

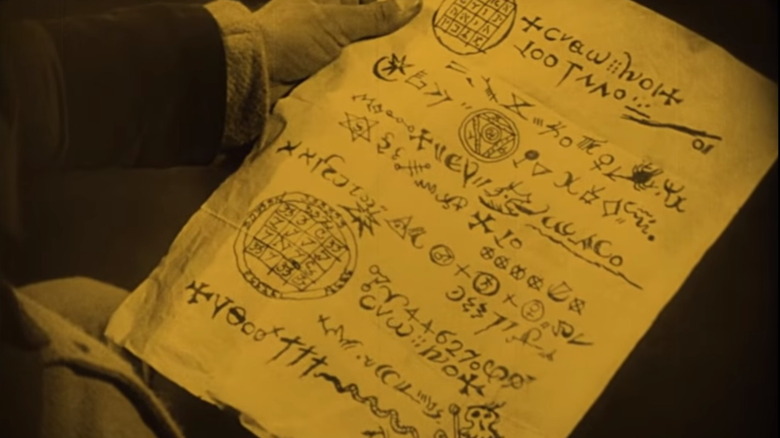

En dehors de son travail artistique, la passion majeure de Grau était l’occultisme. Pratiquant de magie rituelle, il faisait partie de plusieurs groupes ésotériques allemands, dont la Fraternitas Saturni (la Fraternité de Saturne). Plus tard dans sa vie, il fut brièvement initié à l’Ordo Templi Orientis, dirigé par le célèbre occultiste Aleister Crowley. En 1921, Grau fonda Prana-Film dans le but de produire des films sur des thèmes surnaturels. La seule production de Prana était Nosferatu, dont les éléments occultes, bien que subtils, sont particulièrement illustrés dans les scènes montrant le contrat d’Orlok, recouvert de sigils astrologiques, hermétiques et alchimiques.

Dans les années 1930, les pratiques occultes de Grau entrèrent en conflit avec le gouvernement nazi d’Allemagne, et il fut emprisonné à Buchenwald. Grau survécut et parvint à s’échapper en Suisse. Après la Seconde Guerre mondiale, il s’installa en Bavière, où il décéda en 1971.

Nosferatu : basé sur une histoire vraie ?

Dans son ouvrage The Haunted Screen, l’auteure Lotte Eisner tente d’expliquer le climat culturel qui a conduit à la création de films tels que Nosferatu et The Cabinet of Dr. Caligari. Elle évoque la mystique et la magie, forces obscures auxquelles les Allemands ont toujours été disposés à se soumettre, qui ont prospéré face à la mort sur les champs de bataille. Eisner déclare : « Les fantômes qui hantaient les romantiques allemands ressurgirent… » Ce sont là des stimuli nouveaux pour une attraction éternelle vers tout ce qui est obscur et indéterminé, culminant dans la doctrine apocalyptique de l’Expressionnisme. Ainsi, la vision d’Albin Grau pour Nosferatu était profondément enracinée dans les horreurs de la Première Guerre mondiale et la vie dans la République de Weimar d’après-guerre, tout autant que dans le roman victorien de Bram Stoker.

Cependant, un incident survenu lors des jours de Grau sur le front oriental l’amena à faire face à une possible réalité du surnaturel, attisant son imagination et donnant naissance à Nosferatu. Comme l’explique Eisner dans son livre Murnau, durant l’hiver 1916, Grau était logé chez un vieux paysan en Serbie. Captivé, il écouta le Serbe raconter l’histoire de son père qui, étant mort sans avoir reçu les sacrements, errait dans son village tel un mort-vivant. Grau affirma que le paysan présenta un document officiel détaillant l’exhumation de son père en 1884. Le corps du défunt ne montrait aucun signe de décomposition, et ses dents étaient devenues anormalement longues et acérées, dépassant des lèvres. Grau soutenait que le paysan lui avait dit que des prières avaient été dites et que le prétendu vampire avait été expédié avec un pieu dans le cœur.

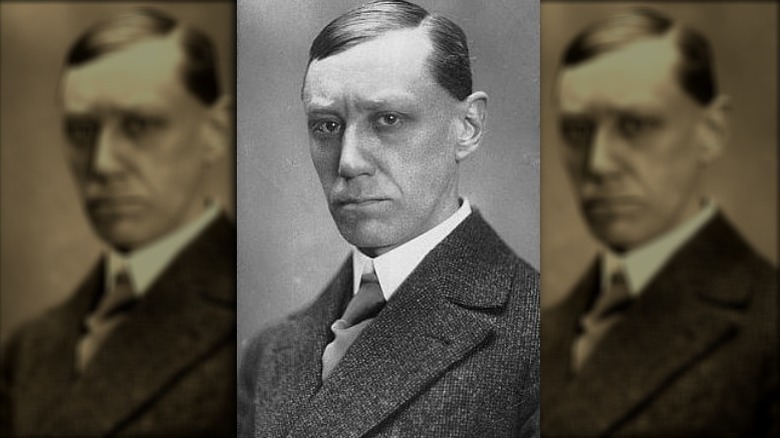

Max Schreck, l’énigmatique acteur de Nosferatu

La silhouette émaciée et chauve du vampire Graf Orlok, dans Nosferatu, est incontestablement l’une des images les plus emblématiques de l’histoire du cinéma d’horreur. Pourtant, l’homme derrière ce maquillage grotesque demeure en grande partie un mystère. Tandis que des ouvrages entiers ont été consacrés à ses contemporains du cinéma muet d’horreur, comme Lon Chaney et Conrad Veidt, ainsi qu’à des figures emblématiques telles que Boris Karloff et Bela Lugosi, il existe peu de documentation sur la vie de Max Schreck, le premier véritable vampire du cinéma.

La véritable identité de Schreck a même été mise en doute, certains avançant qu’il pourrait s’agir en réalité de l’acteur Alfred Abel, célèbre pour ses rôles dans Metropolis et Doctor Mabuse, évoluant sous un nom de scène aussi sinistre que le personnage qu’il incarnait.

Né à Berlin en 1879, Max Schreck a, malgré les spéculations sur le fait que son nom — qui signifie « peur » en allemand — soit un pseudonyme, porté le nom de naissance que ses parents lui avaient donné. Fils d’un fonctionnaire, il a été formé comme acteur au Royal Theater de Berlin et a largement fait ses preuves sur scène avant de s’orienter vers le cinéma. Dans une interview accordée en 2008 à un biographe, Schreck a été décrit par ses proches comme « un solitaire loyal et consciencieux, doté d’un sens de l’humour décalé et d’un talent pour le grotesque ». Il aimait se promener longuement dans les forêts, et un contemporain a même noté qu’il vivait « dans un monde éloigné et étrange ».

Max Schreck est décédé en 1936 à l’âge de 57 ans, n’ayant jamais acquis une grande notoriété en dehors de son rôle dans Nosferatu.

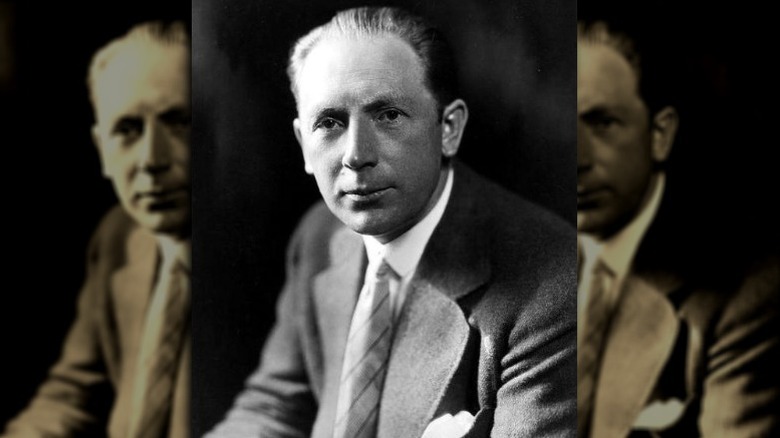

F.W. Murnau, un as du vol et du cinéma

Né Friedrich Wilhelm Plumpe le 28 décembre 1888 à Bielefeld, F.W. Murnau est l’un des réalisateurs les plus estimés du cinéma allemand. Dès son plus jeune âge, sa passion pour la littérature et le théâtre s’est révélée précoce, puisque sa demi-sœur de 16 ans l’a introduit sur les planches en mettant en scène ses productions dans le grenier familial à l’âge de 7 ans.

Adolescent, Murnau a poursuivi des études de littérature et d’histoire de l’art à Berlin et Heidelberg, mais, à la grande déception de son père, il a choisi de quitter l’université pour se consacrer au théâtre. En abandonnant son nom de naissance Plumpe pour adopter celui de Murnau — inspiré de la ville bavaroise Murnau am Staffelsee —, il a cherché à s’émanciper d’une famille peu favorable à ses aspirations artistiques et à sa vie en tant qu’homme homosexuel. En 1913, il intègre la troupe prestigieuse d’acteurs dirigée par Max Reinhardt.

Cependant, l’éclatement de la Première Guerre mondiale a marqué un tournant dans sa carrière. Drafté dans l’infanterie allemande, Murnau a combattu sur le front de l’Est avant de devenir pilote de chasse. Pendant sa carrière d’aviation, il a connu au moins sept accidents, échappant miraculeusement à des blessures graves. Lors de sa dernière mission, il s’est perdu dans un épais brouillard, se crashant en Suisse, où il a été emprisonné jusqu’à la fin de la guerre. Pendant son internement, il a joué et dirigé des productions théâtrales tout en contribuant à la réalisation de films de propagande pour l’ambassade allemande à Berne.

La fuite de Gustav von Wangenheim face aux nazis

Comme le réalisateur F.W. Murnau, l’acteur Gustav von Wangenheim, qui a incarné Thomas Hutter, l’analogue allemand de Jonathan Harker dans « Dracula », était un protégé de l’innovateur théâtral Max Reinhardt et un vétéran de la Première Guerre mondiale. Né dans une famille d’artistes, Von Wangenheim a débuté sa carrière théâtrale très tôt. Son premier rôle au cinéma remonte à 1914 dans « Passionels Tagebuch », et il a ensuite joué dans de nombreux films muets réalisés par des figures emblématiques du cinéma allemand comme Fritz Lang.

Von Wangenheim était également un fervent défenseur des idéaux politiques, cherchant à utiliser son art d’acteur, écrivain et réalisateur pour provoquer un changement social. Selon des sources, il était un membre dévoué du Parti communiste d’Allemagne. En 1931, il fonde Die Truppe ’31, une troupe de théâtre communiste qui se heurta rapidement au gouvernement nazi et fut contrainte de se dissoudre. En 1933, il s’enfuit à Paris avant de s’installer à Moscou, où il poursuivit sa carrière au cinéma et au théâtre avec d’autres expatriés allemands jusqu’en 1935.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, von Wangenheim devint citoyen soviétique et écrivit des scénarios pour Radio Free Germany en tant que membre du Comité national pour l’Allemagne libre. Après la guerre, il se déplaça en Allemagne de l’Est, où il demeura actif dans le domaine artistique jusqu’à la fin de sa vie. Il décéda à Berlin en 1975.

Un appel casting des plus inhabituels

Un des éléments les plus convaincants de l’intrigue de Nosferatu, absent dans Dracula de Bram Stoker, est l’utilisation de son principal antagoniste comme un précurseur de maladie et de peste. Lors de son arrivée à Wisborg, Graf Orlok se présente avec une horde de rats porteurs de la peste, décimant la population. En fin de compte, la présence du vampire est secondaire par rapport aux horreurs que la maladie inflige à la ville. Avec l’essor de la COVID-19, les thèmes de Nosferatu en matière de maladie et de quarantaine ont trouvé une résurgence de pertinence un siècle plus tard.

Comme détaillé dans un article publié en 2020, les producteurs de Nosferatu ont fait preuve d’une créativité peu commune pour réunir leur plateau de rats. Le 31 juillet 1921, Prana-Film a publié une annonce dans un journal pour un casting particulier : « Recherchons : 30 à 50 rats vivants. » Apparemment, cette annonce a porté ses fruits. Dans l’une des séquences les plus mémorables du film, le cercueil d’Orlok est ouvert avec fracas, laissant échapper une estampede de vermines.

Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux critiques ont commencé à interpréter la peste de rats d’Orlok comme une métaphore de l’antisémitisme en République de Weimar. Bien que cette lecture ait du mérite rétrospectivement, ce n’était pas l’intention des cinéastes. Le designer de production Albin Grau estimait que le film était le reflet de son époque. Réalisé dans le contexte du déclin de l’Allemagne après la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe espagnole de 1918, qui a tué 287 000 personnes en Allemagne, Nosferatu, selon Grau, était le reflet de « monstrueux événements ayant épuisé le monde tel un vampire cosmique, buvant le sang de millions. »

Les origines troubles du mot nosferatu

Bien que « Nosferatu » soit largement considéré comme un mot roumain signifiant « vampire », ses origines présentent un mystère linguistique compliqué. Le terme a fait son entrée dans la littérature occidentale avec la publication de « Dracula » en 1897 par Bram Stoker. Selon le historien de l’horreur David J. Skal, auteur de « Something in the Blood: The Untold Story of Bram Stoker, the Man Who Wrote Dracula », Stoker a rencontré ce mot dans l’essai de l’écrivaine Emily Gerard intitulé « Transylvanian Superstitions », publié en 1885 et inclus par la suite dans son ouvrage « The Land Beyond the Forests: Facts, Figures and Fancies from Transylvania ». Gerard y écrivait : « Plus décidément maléfique est le nosferatu ou vampire, auquel chaque paysan roumain croit aussi fermement qu’il croit au ciel ou à l’enfer. » Elle ajoutait que « chaque personne tuée par un nosferatu devient également un vampire après sa mort. »

Cependant, malgré les affirmations de Gerard, le mot « nosferatu » semble être inconnu du folklore roumain et toutes les tentatives de retracer son origine échouent avec les écrits de Gerard. Les recherches d’une source étymologique pour « nosferatu » s’avèrent également inconclusives, bien que les mots roumains « necurat » (signifiant « impur ») et « nesuferit » (signifiant « insupportable »), ainsi que le mot grec « nosophoros » (signifiant « porteur de peste »), soient proposés comme candidats potentiels par divers chercheurs.

En 2011, l’écrivain Anthony Hogg découvrit une source antérieure contenant le mot « nosferatu ». Prédécesseur de « Transylvanian Superstitions » de 20 ans, « Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen Siebenbürgens » par Wilhelm Schmidt présente le mot mystérieux tel que défini par Gerard. Néanmoins, les véritables origines de « nosferatu » restent obscures.

Nosferatu sur le terrain

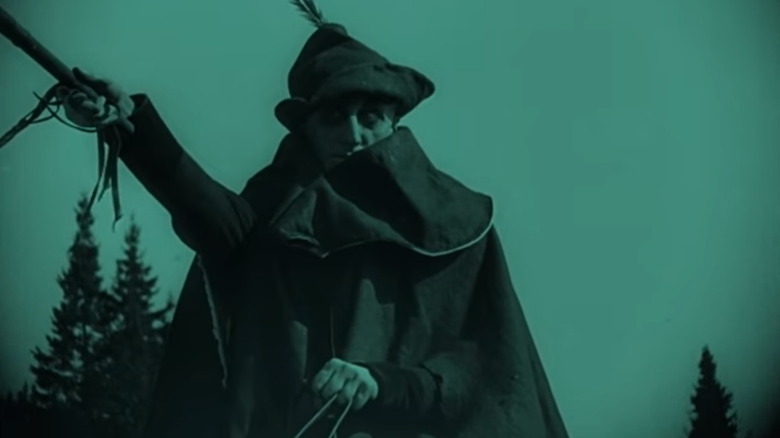

Le film « Nosferatu » se démarque de l’artificiel « Le Cabinet du docteur Caligari » pour offrir un expressionnisme qui frôle une réalité cauchemardesque, accentuée par l’utilisation de lieux authentiques. En effet, la Slovaquie a été choisie pour illustrer la campagne roumaine de « Nosferatu ». Toutefois, le tournage dans le terrain montagneux des Hautes Tatras slovaques a présenté plusieurs défis. Pour une prise de vue panoramique, des porteurs ont dû transporter la caméra et les bobines de film à plus de 2 200 mètres d’altitude et hisser les équipements à l’aide de chaînes.

Les scènes les plus mémorables de « Nosferatu » se déroulent dans le château d’Orlok, où Hutter aperçoit pour la première fois le vampire ancestral. Situé au-dessus du village d’Oravský Podzámok, le château d’Orava, forteresse du XIIIe siècle, sert de décor au domaine d’Orlok. Aujourd’hui, il demeure quasiment inchangé et est une attraction touristique historique prisée. Cependant, les ruines en décomposition du château d’Orlok telles qu’elles apparaissent à la fin du film sont en réalité celles du Starý hrad, situé dans le centre-nord de la Slovaquie.

La ville de Lübeck, dans le nord de l’Allemagne, a servi de toile de fond au village fictif de Wisborg dans « Nosferatu ». Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Lübeck abrite plusieurs lieux de tournage reconnaissables aujourd’hui, tels que le Salzspeicher (maison de stockage de sel), qui représente le domicile d’Orlok, ainsi que la maison de Hutter et les ruelles pavées à travers lesquelles passent les cercueils des victimes de la peste.

Comment Nosferatu a miraculeusement survécu

En tant qu’adaptation non autorisée et sans vergogne de « Dracula », « Nosferatu » a suscité la colère de Florence Stoker, la veuve de Bram Stoker. Avec « Dracula » comme sa seule source de revenus, Florence était connue pour être particulièrement protectrice du droit d’auteur de son défunt mari. Bien que la faillite de Prana-Film ait empêché un règlement financier, Stoker, qui n’avait jamais vu une seule image de « Nosferatu », a réussi à intenter une action en justice pour faire détruire tous les exemplaires du film. Par conséquent, l’œuvre a failli être perdue à jamais.

Selon l’auteur David J. Skal dans son ouvrage « Hollywood Gothic: The Tangled Web of Dracula from Novel to Stage to Screen. », « la plupart des films ‘perdus’ ont disparu par négligence. Mais dans le cas de ‘Nosferatu’, nous avons l’un des rares exemples dans l’histoire du cinéma, et peut-être le seul, dans lequel une peine capitale d’effacement est recherchée pour une œuvre d’art cinématographique, strictement pour des raisons juridiques, par une personne n’ayant aucune connaissance du contenu spécifique ou du mérite artistique de l’œuvre. »

Cependant, « Nosferatu » a survécu. En 1925, Florence Stoker, furieuse, a découvert qu’un club de cinéma britannique appelé Film Society planifiait une projection privée de « Nosferatu ». Stoker a immédiatement tenté de saisir le film, mais le co-fondateur de la Film Society, Ivor Montagu, a réussi à tenir ses agents juridiques à l’écart par des manœuvres d’évasion et de résistance. Lorsque la source du film de Montagu a été découverte, l’exemplaire avait déjà disparu.

Finalement, « Nosferatu » a fait surface aux États-Unis où, grâce à une faille dans la loi sur le droit d’auteur, « Dracula » avait toujours été dans le domaine public, échappant ainsi au contrôle de Stoker.

Orlok de Nosferatu : vampire ou quelque chose de pire ?

Bien que « Nosferatu » soit une adaptation de « Dracula », son antagoniste, Graf Orlok, ne ressemble ni à l’aristocrate vieillissant du roman ni à l’image séduisante et suave de Dracula popularisée par Bela Lugosi et Christopher Lee. Orlok est, avant tout, un monstre ancien. Dès sa première apparition à l’écran, sa véritable nature ne laisse aucun doute.

Au-delà des allegories, il est évident qu’Orlok est bien plus que ce qu’il semble. Dans le film, Thomas Hutter découvre un ancien livre décrivant les origines et les habitudes de créatures surnaturelles alors qu’il séjourne dans une auberge en Transylvanie. Dans cet ancien tome, il lit : « Du semence de Bélial est né le Vampyre Nosferatu qui vit et se nourrit de sang humain ». Selon les textes, Bélial incarne la malice et le mal. Dans l’Ancien Testament, ce terme renvoie à une notion de désobéissance et de révolte, mais dans le Nouveau Testament, Bélial est spécifiquement identifié comme Satan (2 Corinthiens 6:15). Dans ce contexte scripturaire, Orlok est littéralement le fils du diable.

Le destin atypique de F.W. Murnau

F.W. Murnau, cinéaste de génie, émigre aux États-Unis en 1926, sous l’impulsion du producteur William Fox. Son premier film américain, Sunrise, lui procure un contrôle créatif sans précédent, marquant un tournant dans sa carrière. Cette œuvre, reconnue pour ses techniques révolutionnaires de prise de vue, lui permet de remporter le tout premier Oscar du Meilleur Film Unique et Artistique, une catégorie désormais disparue.

Après son projet de 1930, City Girl, Murnau quitte Fox pour collaborer avec le documentariste Robert Flaherty sur Tabu, film se déroulant à Tahiti, qui deviendra son seul succès commercial après son départ d’Allemagne.

La vie de Murnau prend fin tragiquement le 11 mars 1931, lorsqu’une collision sur la sinueuse Pacific Coast Highway en Californie cause sa mort. Sa dépouille est ramenée en Allemagne, où il repose au cimetière de Stahnsdorf, près de Berlin.

En juillet 2015, des pilleurs de tombes s’introduisent dans le mausolée de Murnau, dérobant son crâne. Des traces de cire de bougie retrouvées sur place ont suscité des rumeurs selon lesquelles son corps aurait été utilisé lors d’une cérémonie occulte. À ce jour, le crâne de Murnau reste introuvable.

Un remake acclamé mais controversé

En 1979, le réalisateur Werner Herzog a lancé un remake ambitieux et thématiquement complexe de « Nosferatu ». Interprétant le rôle du comte Dracula, Klaus Kinski donne vie à un personnage de vampire solitaire, en quête d’amour et de beauté. Avec le personnage de « Dracula » tombé dans le domaine public, Herzog était libre d’utiliser les personnages de Stoker.

Le film « Nosferatu le Vampyre » a été un succès auprès des critiques, qui ont salué ses visuels et son approche novatrice du mythe du vampire. Toutefois, la production a été entachée d’accusations de cruauté envers les animaux. Selon Albedo One, 12 000 rats de laboratoire blancs importés de Hongrie ont été maintenus dans des conditions exiguës et sans nourriture, ce qui a conduit certains à se tourner vers le cannibalisme.

Herzog a alors exigé que les rats soient teints en gris, un processus impliquant de les plonger dans de l’eau bouillante. Près de la moitié des rats ont succombé, et le biologiste comportemental engagé pour superviser les animaux a quitté en signe de protestation.