Sommaire

Les femmes assassins ont depuis longtemps captivé l’imaginaire populaire, tant au cinéma que sur le petit écran, avec des personnages emblématiques comme Black Widow de Marvel ou Villanelle dans Killing Eve. Pourtant, ces figures ne relèvent pas uniquement de la fiction.

La réalité historique révèle une diversité et une complexité bien plus vastes. De nombreuses femmes ont marqué les livres d’histoire en maniant armes à feu, lame ou poison pour atteindre des cibles d’envergure souvent politique ou sociale. Ces récits s’entrelacent fréquemment avec la tragédie, mais parfois aussi avec un certain triomphe.

Parfois simples et directes, d’autres fois enveloppées de mystère, ces histoires dévoilent un pan fascinant du passé. L’héritage de ces femmes assassins offre un prisme unique pour comprendre les dynamiques du pouvoir et du genre à travers les siècles.

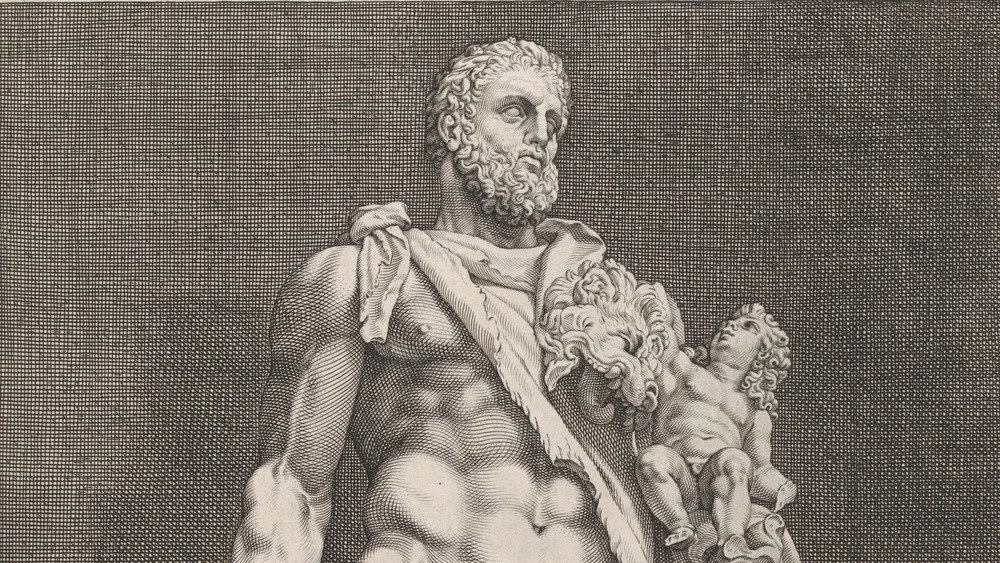

Parmi les figures marquantes des femmes assassins, l’histoire romaine offre un exemple frappant avec Marcia Aurelia Ceionia Demetrias, concubine de l’empereur romain Commode. Selon le Oxford Classical Dictionary, elle fut non seulement sa compagne mais aussi l’artisane de sa chute.

L’empereur Commode, loin d’être apprécié, a mis fin à plus de huit décennies de stabilité dans l’Empire romain. Sa gouvernance, marquée par des décisions arbitraires telles que la tentative de renommer Rome « Colonia Commodiana » et l’exécution impitoyable de fonctionnaires, demeure largement dénoncée (Britannica).

Lors du Nouvel An romain de 192 ap. J.-C., Commode voulut défier les traditions en se présentant parmi les gladiateurs au lieu de rester dans son palais. Marcia Demetrias tenta vainement de le dissuader, estimant qu’il déshonorait l’empire (People Pill). Irrité, l’empereur inscrivit son nom sur une liste d’exécutions prévue pour le lendemain matin.

Découvrant la conjuration, Marcia fit le serment qu’ »un ivrogne saoul n’aurait pas raison d’une femme sobre ». Elle s’allia alors avec deux condamnés à mort qui complotèrent son assassinat. Profiter de l’habitude de Commode de consommer du vin après son bain devint leur plan : ils l’empoisonnèrent, mais le poison ne provoqua qu’une violente intoxication. Enfin, ils engagèrent un athlète chargé de l’étrangler jusqu’à la mort.

Après cet acte, Marcia épousa l’un de ses complices, mais elle trouva elle-même la mort seulement un an plus tard, illustrant ainsi la dangereuse lutte de pouvoir autour de l’empire romain.

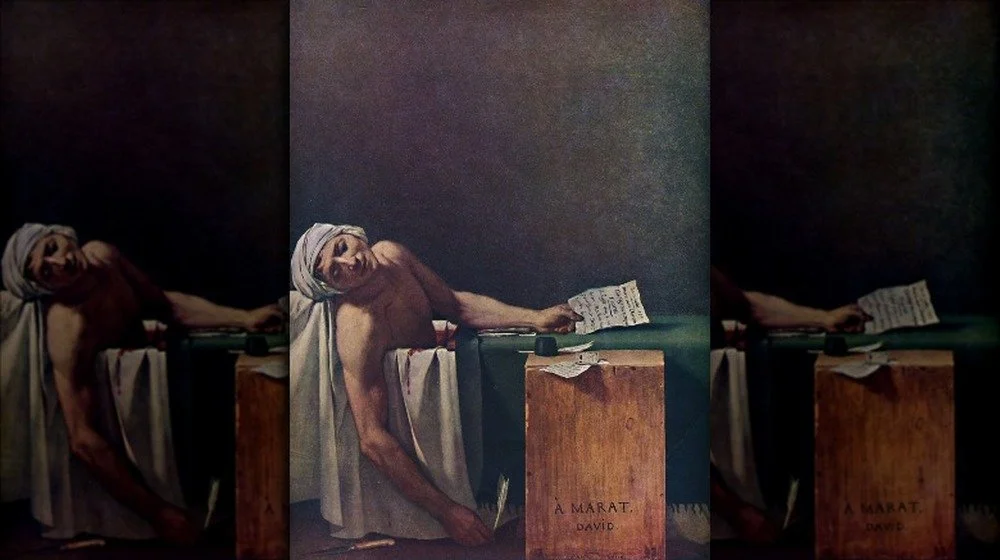

La Révolution française fut une période de chaos tumultueux et d’intenses bouleversements sociaux. Parmi les représentations artistiques immortalisant cette époque, La Mort de Marat occupe une place particulièrement marquante, donnant vie à une histoire aussi dramatique que politique.

Jean-Paul Marat incarnait la voix radicale de la Révolution. Fermement opposé à l’aristocratie et à l’ordre social établi, il appelait à la chute totale de l’ancien régime tout en rejetant les révolutionnaires plus modérés, notamment les Girondins. Fondateur d’un journal influent dès 1789, il participa activement à l’instauration de la Terreur sanguinaire en 1792, se percevant lui-même comme un martyr.

De son côté, Charlotte Corday, issue d’une famille autrefois aristocratique, partageait les idéaux des Girondins et nourrissait une profonde aversion pour Marat et ses actions. Résolue à changer le cours des événements, elle se rendit à Paris avec l’intention de l’assassiner lors du défilé du 14 juillet, lequel fut annulé cette année-là.

Déterminée, elle obtint un entretien avec Marat, prétendant vouloir trahir les Girondins en lui fournissant une liste de noms. Le 13 juillet 1793, elle le trouva dans sa baignoire, où il recevait un traitement pour une maladie de peau. Saisissant un couteau dissimulé dans son corsage, elle le poignarda en plein cœur, causant une mort immédiate.

Suite à cet acte sanglant, Charlotte Corday se livra aux autorités. Quatre jours après son geste, elle fut guillotinée, devenant ainsi une figure controversée – à la fois meurtrière et martyre – de cette période révolutionnaire.

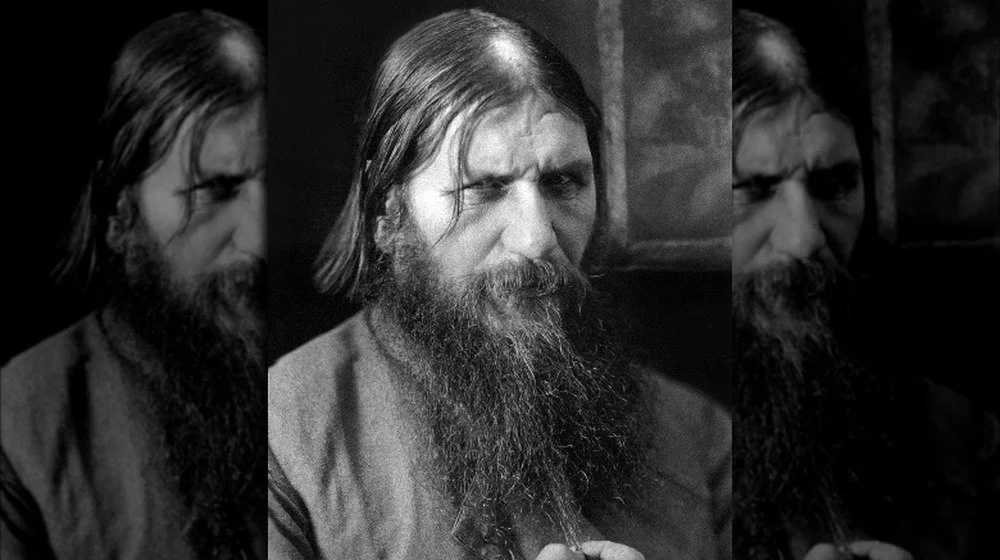

Grigori Raspoutine, conseiller du tsar Nicolas II, est surtout célèbre pour les légendes étranges qui entourent sa mort, selon The History Vault. L’une des plus persistantes affirme qu’il était pratiquement indestructible.

Cette réputation provient en partie de son assassinat rocambolesque : malgré l’ingestion de cyanure apparemment inefficace, il aurait survécu à deux balles tirées à bout portant, affronté son agresseur, pour finalement succomber après un coup fatal à la tête, sans oublier les multiples coups de couteau qu’il avait reçus.

Une autre tentative d’assassinat moins connue, mais tout aussi étonnante, fut celle perpétrée par Khioniya Guseva, paysanne russe dont la date de naissance demeure inconnue. Âgée de 33 ans lors de son acte, elle était également marquée par l’absence de son nez, un détail singulier qui ajoute au mystère qui l’entoure.

Le 16 juin 1914, alors que Raspoutine visitait sa ville natale et s’apprêtait à répondre à un télégramme après son repas, Guseva le suivit et l’attaqua sans crier gare, plantant un couteau dans son abdomen. Selon les témoins, elle s’exclama avec frénésie : « J’ai tué l’Antéchrist ! »

Pourtant, Raspoutine survécut à cette attaque brutale. Se tenant littéralement debout malgré la blessure, il parvint à fuir, poursuivi par Guseva dans les rues. Ce n’est qu’après avoir repoussé son assaillante avec un bâton qu’il trouva la sécurité. Quant à Khioniya, elle se rendit d’elle-même, fut déclarée folle et internée dans un asile.

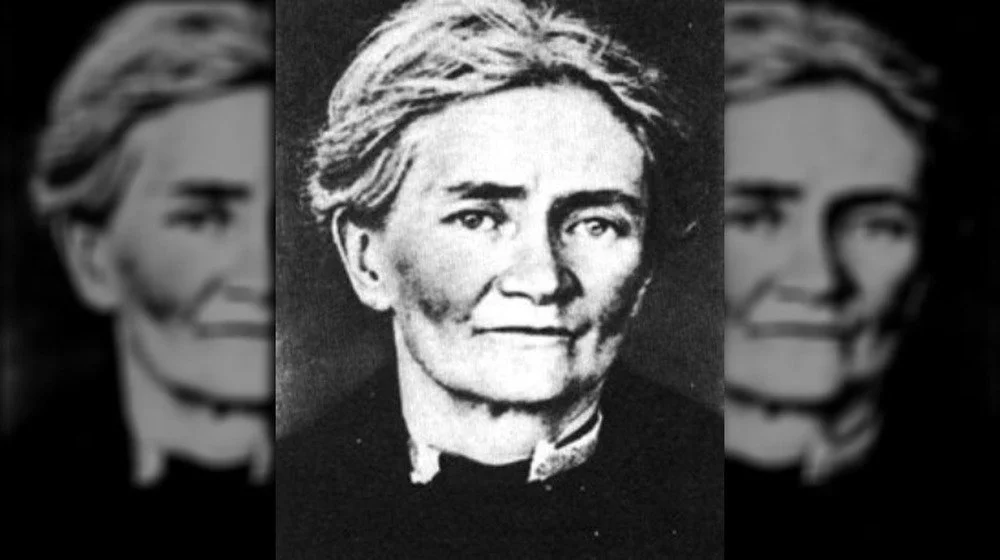

Née en 1890 dans la région de Volhynie en Ukraine, Fanny Kaplan incarne à elle seule l’esprit tourmenté d’une révolutionnaire russe. Son parcours s’est dessinée dans un contexte où l’Empire russe vacillait justement sous le poids de ses contradictions internes. Très tôt, Kaplan s’est liée aux mouvements anarchistes et aux socialistes-révolutionnaires. Son engagement fut tel qu’en 1906, à peine âgée de 16 ans, elle fut arrêtée pour activités terroristes et passa une décennie dans des camps de travail sibériens, un épisode sombre évoqué par diverses sources historiques.

La chute du gouvernement tsariste en 1917 signa sa libération, mais le monde d’après ne lui apporta guère de consolation. Membre du Parti socialiste révolutionnaire, elle soutenait vivement l’Assemblée constituante issue d’élections démocratiques, un fleuron de la représentation populaire. Cependant, les Bolcheviks menés par Lénine avaient d’autres projets. En dissolvant cette assemblée et en imposant leur dictature, complétée par le traité de Brest-Litovsk qui concéda de lourdes exigences à l’Allemagne, ils dressèrent l’opinion de Kaplan contre eux. Pour elle, Lénine incarnait une menace existentielle pour l’avenir de la Russie.

Le 30 août 1918, sa détermination prit une tournure dramatique : après un discours de Lénine à l’usine marteau et faucille, elle lui tira dessus à trois reprises, touchant son bras et son cou. Lénine fut promptement évacué vers le Kremlin tandis que Kaplan fut arrêtée sur place. Soumise à un interrogatoire brutal par la police politique, connue sous le nom de Tchéka, elle résista fermement, refusant de dévoiler les noms d’autres collaborateurs, assumant seule son acte. Cette femme révolutionnaire fut exécutée par balle le 3 septembre 1918, marquant un épisode tragique de l’histoire révolutionnaire russe.

Violet Gibson : instabilité et obsession

Les femmes assassinats proviennent souvent d’horizons très variés. Violet Gibson, issue de la noblesse, était la fille du Lord Chancelier d’Irlande entre 1885 et 1905. Dès l’âge de 18 ans, elle fit même ses débuts à la cour de la reine Victoria.

Pourtant, sa vie bascula après la mort de son frère. Selon les archives historiques, elle sombra dans de profondes périodes de deuil accompagnées de crises d’hystérie. En 1922, elle fit une grave dépression qui la conduisit à être internée en hôpital psychiatrique et déclarée mentalement instable.

Deux ans plus tard, elle se retira dans un couvent romain où elle développa une obsession pour le martyre, convaincue que Dieu lui demandait de tuer quelqu’un.

En 1925, après avoir tenté de se suicider par balle sans succès, son obsession se concentra sur le dictateur fasciste Benito Mussolini.

Le 7 avril 1926, vêtue de noir, voile couvrant son visage, elle se présenta au Palazzo del Littorio, où Mussolini venait de prononcer un discours sur la médecine moderne. Armée d’un pistolet et d’une fiole de poison, elle espérait « glorifier Dieu » par la mort du dictateur.

Alors que Mussolini traversait la foule, Violet s’élança et tira deux fois sur lui : la première balle effleura son nez, mais la seconde fut un raté.

Indifférent, Mussolini poursuivit son chemin tandis que la police arrêtait Violet Gibson. Diagnostiquée comme une paranoïaque chronique, elle fut renvoyée en Angleterre, où elle vécut jusqu’en 1956.

Voici un fait fascinant : « Jiànqiào » signifie littéralement « manieuse d’épée ». Pourtant, celle qui devint célèbre sous le nom de Shī Jiànqiào est née sous le nom de Shī Gǔlán.

Après la chute de la dynastie Qing en 1911, la Chine fut plongée dans une ère de chaos où des seigneurs de guerre locaux se disputaient le pouvoir par des conflits incessants. Le père de Shī Gǔlán, lieutenant dans ces conflits, fut capturé puis exécuté en 1925 par un rival, Sun Chuanfang. À seulement vingt ans, Shī Gǔlán fit le serment de venger son père.

Elle suivit de près les déplacements de Sun Chuanfang, même après sa retraite en 1931. Lorsqu’il rejoignit un temple bouddhiste à Tianjin, elle le suivit discrètement, feignant de montrer de l’intérêt afin de connaître son emploi du temps.

Le 13 novembre 1935, lors d’une réunion de prière, elle passa à l’acte en lui tirant trois balles dans la tête et dans le dos. Mais c’est ce qui suivit qui rend son histoire unique : elle se présenta aux témoins, déclarant qu’elle avait vengé son père et qu’elle ne souhaitait nuire à personne d’autre. Dehors, elle distribua des brochures expliquant ses motivations, ornées de poèmes dédiés à ses parents, signées : « Vengeresse, Shī Jiànqiào ».

Son procès fut unique en son genre, avec trois audiences successives. Si la justice traditionnelle voulait la condamner pour meurtre prémédité, sa défense argua qu’elle agissait par devoir filial selon une tradition à respecter. Le public fut également touché par cette démarche empreinte d’honneur, ce qui conduisit à sa grâce le 14 octobre 1936.

Née le 14 juin 1916 en Géorgie, Izola Ware Curry est issue d’une famille de métayers afro-américains. À 20 ans, elle quitte son État natal pour New York, espérant y trouver du travail, mais ses tentatives sont vaines. Elle erre ainsi le long de la côte Est, changeant fréquemment d’emploi sans jamais s’y stabiliser.

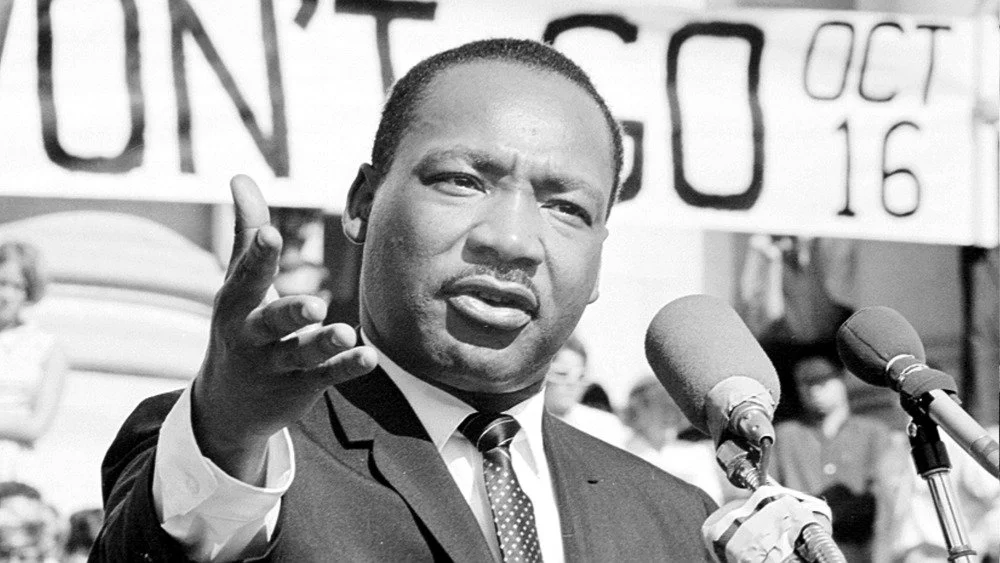

Cette instabilité s’explique en grande partie par des délires paranoïaques persistants. Convaincue que la NAACP (Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur) constitue une façade communiste l’empêchant d’obtenir un travail régulier, elle va jusqu’à écrire au FBI, exprimant ses craintes envers les leaders des droits civiques, et en particulier Martin Luther King Jr.

Le 20 septembre 1958, vêtue avec élégance d’un tailleur chic et ornée de bijoux, Izola Curry entre dans le grand magasin Blumstein’s à Harlem, armée d’un coupe-papier en acier et dissimulant un pistolet chargé sous son soutien-gorge. Alors que Martin Luther King Jr. dédicace son livre, elle s’assure de son identité avant de lui porter un coup de coupe-papier en plein thorax. Sa survie relève presque du miracle.

Arrêtée sur place, elle exprime une certaine satisfaction d’avoir accompli son acte. Toutefois, déclarée inapte à comparaître, Izola Curry est diagnostiquée schizophrène paranoïde avec un quotient intellectuel d’environ 70. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique spécialisé dans la prise en charge des malades mentaux criminels, où elle passera près de 50 ans avant de décéder en maison de retraite en 2015.

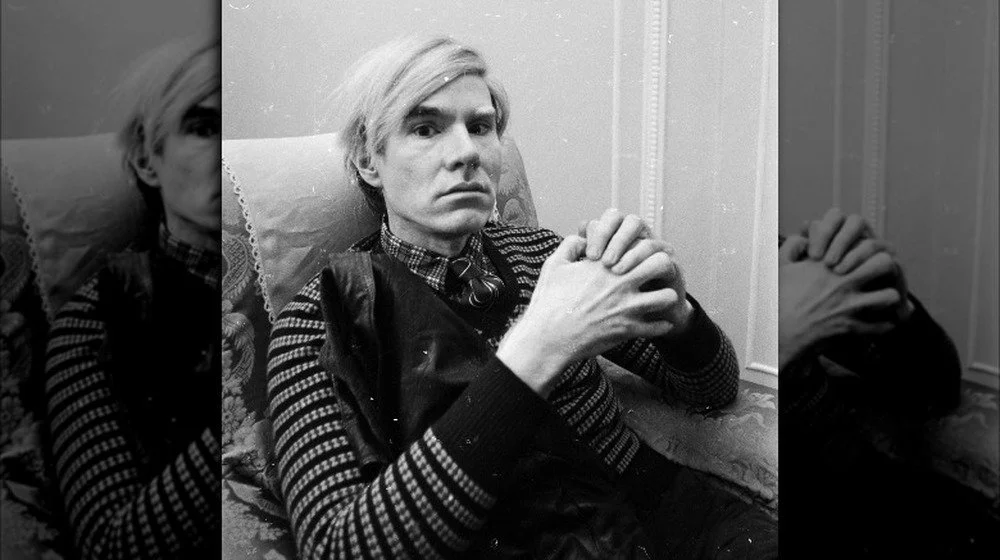

Née dans le New Jersey en 1936, Valerie Solanas s’est distinguée dès son plus jeune âge par une intelligence redoutable et une audace sans faille. Adolescente rebelle, elle s’est épanouie à l’université, s’inscrivant même à un master de psychologie. Cependant, consciente des barrières sexistes de l’époque, elle abandonna ses études au bout d’un an, attirée par le bouillonnant monde artistique de New York dans les années 1960.

Sur cette scène culturelle fertile, elle commença à écrire. Son œuvre majeure, The SCUM Manifesto, prônait la création d’un monde débarrassé des hommes, tandis que sa pièce Up Your Ass mettait en scène une prostituée lesbienne astucieuse. Elle tenta de convaincre Andy Warhol de produire sa pièce, mais celui-ci avait d’autres projets. L’éditeur Maurice Girodias souhaitait qu’elle écrive un roman pour lui, mais refusa de publier The SCUM Manifesto. Valerie en vint à penser que les deux hommes cherchaient à lui voler ses idées.

Le 3 juin 1968, elle attendit Warhol devant son studio et, lorsque celui-ci arriva, elle monta avec lui dans l’ascenseur et lui tira dessus. Warhol survécut, mais dut porter un corset chirurgical pour le restant de sa vie. Après cet acte, elle erra à l’extérieur avant de se rendre, expliquant que Warhol « avait trop de contrôle sur sa vie ». Diagnostiquée schizophrène paranoïde et dotée d’une intelligence dans le 98e percentile, elle fut internée et purgea également une peine de prison. Une grande partie de sa vie ultérieure fut passée dans la précarité et elle décéda d’une pneumonie à San Francisco en 1988. Sa pièce Up Your Ass fut finalement mise en scène à titre posthume dans un théâtre de San Francisco en 2000.

En 1969, les meurtres de Tate/La Bianca, tristement célèbres, furent liés à la sinistre « famille Manson », cependant tous ses membres n’étaient pas impliqués. Parmi ceux qui n’avaient pas participé à ces crimes, Lynette « Squeaky » Fromme se distinguait, non pas par ces tueries, mais par une tentative d’assassinat contre le président américain Gerald Ford.

En 1967, à seulement 19 ans, Lynette Fromme prit la route en auto-stop jusqu’à Venice, en Californie. Là, elle rencontra Charles Manson, personnage infâme, dont elle devint une adepte fidèle, d’une loyauté presque inquiétante. Lors du procès de Manson lié aux meurtres de 1969, elle manifesta son attachement en se gravant un X sur le front et en passant du temps en prison pour le protéger.

Mais ce dévouement la conduisit aussi à une autre peine de prison. Le 5 septembre 1975, dans le parc du Capitole à Sacramento, elle aborda Gerald Ford sous le prétexte de lui parler des séquoias californiens. Soudain, elle sortit un pistolet chargé, aussitôt saisi par un agent des services secrets. Selon les témoins, pendant que l’agent la maîtrisait, elle s’exclama : « Il ne s’est pas déclenché. Vous y croyez ? Il ne s’est pas déclenché. »

Lors du procès, elle refusa de collaborer à sa propre défense, plaidant non coupable au motif que l’arme était chargée mais non armée et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de tirer. Néanmoins, elle fut reconnue coupable et condamnée à la prison à vie le 17 décembre 1975. Lynette Fromme purgea 34 années de cette peine avant d’être libérée sous parole en 2009, restant apparemment toujours amoureuse de Manson.

Septembre 1975 fut un mois particulièrement mouvementé pour Gerald Ford. À peine 17 jours après la tentative d’assassinat de Lynette Fromme, il fut de nouveau la cible d’une attaque.

Sa seconde agresseure était Sara Jane Moore, une femme discrète de 45 ans, déjà évaluée par les services secrets qui la considéraient comme peu dangereuse. Pourtant, le 21 septembre, elle se fit confisquer son arme à feu pour possession illégale, selon des sources historiques fiables.

Le lendemain, alors que Gerald Ford quittait une réunion du World Affairs Council à l’hôtel St. Francis de San Francisco, Moore tira sur lui à une distance d’environ 12 mètres. La première balle manqua sa tête de seulement 13 centimètres. Le second tir fut empêché lorsqu’un passant saisit son bras avant qu’elle ne puisse appuyer sur la gâchette. Elle fut arrêtée immédiatement, et Ford sortit indemne de cet épisode.

On sait que Moore avait passé beaucoup de temps à s’entraîner au tir. Si elle avait disposé de son arme habituelle ou si la nouvelle n’avait pas présenté un défaut de visée, elle aurait probablement réussi un tir mortel à la tête.

Le 12 décembre, elle plaida coupable, tout en affirmant ne regretter que d’avoir gâché sa vie. Libérée sous parole en 2007, elle expliqua plus tard sa motivation : la guerre du Vietnam avait créé une atmosphère de tension extrême. Elle était convaincue que le changement était nécessaire et que son acte pouvait déclencher une révolution. À cette époque, cela lui semblait logique.

Erika Chambers : l’énigmatique Agent Penelope

L’histoire d’Erika Chambers demeure l’une des plus mystérieuses parmi les femmes assassins célèbres. Tout a commencé avec l’attaque des Jeux olympiques de Munich en 1972, orchestrée par le groupe terroriste palestinien Septembre Noir. Cet événement tragique coûta la vie à 11 athlètes israéliens.

En réponse, le Mossad, service de renseignement israélien, lança l’opération « Colère de Dieu », une campagne visant à éliminer les responsables de ce massacre. Ali Hassan Salameh, surnommé le « Prince rouge », échappa à plusieurs tentatives d’assassinat avant que des agents infiltrés à Beyrouth ne localisent ses déplacements et préparent un attentat à la bombe.

Le rôle clé revint alors à Erika Chambers, une agente du Mossad sous couverture, connue sous le nom de « Penelope ». Cette artiste passionnée de chats vivait dans un immeuble proche de la cible. Le 22 janvier 1979, c’est elle qui actionna le détonateur, causant la mort de Salameh, de ses gardes du corps ainsi que de plusieurs innocents.

Après cette mission, Erika Chambers disparut complètement. Son identité exacte reste incertaine. Il est probable qu’elle était bien Erika Chambers, une ressortissante britannique attirante pour le Mossad en raison de son nom et apparence non juifs. Sans doute une opératrice occasionnelle, prête à abandonner sa vie antérieure. Toutefois, dans le monde de l’espionnage, les faux papiers sont monnaie courante, rendant toute certitude difficile.

Les proches d’Erika ne savent rien de ses activités et son frère refuse de s’exprimer. La seule preuve tangible reste un passeport britannique au nom d’Erika Chambers retrouvé dans l’appartement de « Penelope » après l’opération.

Idoia Lopez Riaño : la Villanelle de la vie réelle

Le personnage de Villanelle dans la série Killing Eve s’inspire en réalité d’une meurtrière bien réelle. Idoia Lopez Riaño, surnommée « La Tigresa », fut membre de l’ETA, un groupe nationaliste basque. En 1984, à seulement 20 ans, elle commet son premier assassinat politique.

Rapidement, elle gravit les échelons pour devenir lieutenant dans la cellule madrilène de l’ETA et rejoindre une unité commando particulièrement impitoyable. Cette équipe sema la terreur dans plusieurs grandes villes espagnoles.

Son surnom, « La Tigresa », tient aussi à son charme redoutable. Dotée d’un regard perçant et d’une chevelure séduisante, elle fascinait les policiers qu’elle séduisait, les attirant dans ses filets afin d’extirper des informations capitales à travers leurs confidences intimes. Ces renseignements précieux étaient ensuite utilisés par l’ETA pour préparer leurs attaques.

Ironie du sort, bien qu’elle se servait de ses relations pour soutirer des secrets, elle nourrissait secrètement l’envie de tirer sur les policiers qu’elle avait séduits. Mais ces derniers n’étaient pas ses seuls admirateurs : elle semblait également subjuguée par son propre reflet, au point de manquer une occasion de tuer un policier parce qu’elle s’attardait à s’admirer dans une vitrine.

Finalement arrêtée en 1994, Idoia Lopez Riaño fut reconnue coupable de 23 meurtres. Cependant, après avoir renié la violence et quitté l’ETA, elle fut libérée en 2017.