Sommaire

La guerre apparaît comme l’une des activités les plus anciennes de l’humanité. Les archéologues ont découvert des armes défensives datant possiblement de 6 000 ans, et le plus vieux récit écrit d’un conflit remonte à environ 2700 avant notre ère, lorsque les Sumériens ont vaincu et conquis Elam.

Même chez nos proches cousins, les chimpanzés, on observe des comportements guerriers organisés. La célèbre primatologue Jane Goodall fut bouleversée en enregistrant une guerre de quatre ans entre deux groupes rivaux de chimpanzés, cherchant manifestement à conquérir un territoire.

La maxime célèbre affirme que l’histoire est écrite par les vainqueurs, ce qui montre bien les limites de notre connaissance : ainsi, nous ne disposons d’aucun point de vue elamite sur ce premier conflit enregistré. Ces récits souvent unilatéraux, conjugués à la nature chaotique et secrète des guerres, font que certains aspects des conflits majeurs restent incompris.

Sans nouvelles découvertes ou sources inédites, certains mystères liés aux guerres parmi les plus terribles de l’histoire humaine demeureront irrésolus.

La fin de l’âge du bronze dans le monde antique s’est soldée par un effondrement soudain aux alentours de 1177 av. J.-C., marqué par la destruction de villes, la désintégration de royaumes et la rupture des réseaux commerciaux. Les causes de ce déclin continuent de diviser les chercheurs, mais la plupart s’accordent à considérer les invasions des Peuples de la Mer comme un facteur majeur. Ces guerriers venus par la mer, accompagnés de leurs familles, démontraient clairement leur volonté de conquérir et de s’installer durablement.

Pourtant, l’identité exacte de ces Peuples de la Mer demeure un mystère. Les sources égyptiennes mentionnent plusieurs groupes parmi les envahisseurs qui ravagèrent la Méditerranée orientale et atteignirent l’Égypte : les Sherden, Sheklesh, Lukka, Tursha et Akawasha. Ces appellations permettent d’établir quelques rapprochements avec des populations méditerranéennes connues, mais l’ambiguïté et la rareté des détails dans les archives égyptiennes empêchent toute identification définitive acceptée par la communauté scientifique.

Les récits égyptiens se focalisent principalement sur les victoires du pharaon Ramsès II face à ces envahisseurs, alliés à ses rivaux libyens, dans une volonté manifeste de glorifier le souverain plutôt que de décrire précisément ces peuples étrangers. Après plusieurs défaites face aux armées de Ramsès, les Peuples de la Mer disparaissent des sources historiques, peut-être anéantis non seulement par ces combats mais aussi par les catastrophes naturelles, les crises politiques et les changements climatiques qui avaient rendu possibles leurs précédentes conquêtes face aux Cananéens, Hittites et autres.

Pourquoi Cléopâtre a-t-elle fui la bataille d’Actium ?

La bataille d’Actium représentait un enjeu colossal : Octave (plus tard connu sous le nom d’Auguste César) affrontait Marc Antoine et Cléopâtre pour le contrôle du bassin méditerranéen. Les deux flottes s’affrontèrent au large de la côte occidentale de la Grèce. La supériorité manœuvrable des vaisseaux d’Octave, composés de navires plus petits et agiles, surclassa les lourds quinquérèmes de Marc Antoine.

Selon le récit traditionnel, la défaite de Marc Antoine serait liée à la fuite de Cléopâtre. Pris de panique, elle aurait ordonné à ses navires de regagner l’Égypte à toute vitesse, abandonnant son allié au combat.

Cependant, cette image semble incohérente avec le caractère historique de Cléopâtre. Femme emblématique et intrépide, elle a marqué l’Histoire par son audace politique et sa volonté farouche de préserver l’indépendance de l’Égypte face à la puissance grandissante de Rome. Elle avait notamment déjà repoussé une tentative d’invasion menée par son frère et époux. Pourquoi cette femme, plus mûre et expérimentée, aurait-elle abandonné l’homme qu’elle aimait, et partenaire essentiel dans sa lutte ?

Des historiens contemporains proposent une interprétation inversée : Cléopâtre n’aurait pas fui parce que la bataille était perdue, mais plutôt parce qu’ils avaient déjà perdu. Son objectif aurait été de sauver le trésor qu’elle transportait, quelques navires de guerre et elle-même, afin de préserver une chance de maintenir son royaume à flot et continuer la résistance. Malgré cet espoir, la stratégie échoua : peu de temps après Actium, les forces d’Octave conquirent l’Égypte. Confrontés à la capture, Cléopâtre et Marc Antoine choisirent de se suicider plutôt que de subir la défaite.

Cette version est sans doute plus fidèle à la véritable Cléopâtre, telle que l’Histoire la rappelle : une souveraine lucide, pragmatique et déterminée jusqu’au bout.

Alors que les Romains affirmaient leur domination sur la Grande-Bretagne, le roi d’une tribu appelée les Icènes tenta d’apaiser les nouveaux maîtres en léguant son royaume à son peuple et à l’empereur Néron. Cette proposition ne fut pas du goût des Romains, qui prirent possession de tout le territoire et humilièrent violemment la veuve du roi, Boudica, ainsi que ses filles. En réaction, la reine Boudica leva une armée qui faillit bien chasser les Romains de l’île.

Profitant de l’absence du gouverneur romain, alors en campagne au pays de Galles contre les druides, les forces de Boudica ravagèrent la province romaine. Elles incendièrent les villes qui deviendraient Colchester, St. Albans et Londres, réduisant en cendres ces cités où s’étaient réfugiés les Romains, y compris dans les temples. Les incendies furent si dévastateurs qu’une couche de débris carbonisés, appelée « couche de brûlure », est encore visible dans les fouilles archéologiques contemporaines.

L’armée de Boudica croisa celle des Romains sur Watling Street, une route majeure construite par ces derniers à travers la Grande-Bretagne. Un grave erreur stratégique fut commise : les chariots transportant les vivres et les familles de l’armée bretonne furent laissés derrière les combattants, obstruant toute possibilité de retraite. Lors du combat, les Romains, mieux équipés avec leurs javelots et protégés par une position défensive avantageuse, réussirent à défaire les forces bretonnes.

Pris au piège par leurs propres chariots, les combattants de Boudica ne purent fuir, menant à une défaite totale. Ce jour-là marqua non seulement le déclin de la révolte mais aussi la fin de Boudica elle-même. La Grande-Bretagne demeura alors sous domination romaine jusqu’au Ve siècle de notre ère.

Parmi les disparitions mystérieuses de l’Histoire, celle de la Neuvième Légion romaine fascine autant qu’elle intrigue. Selon une légende popularisée notamment par des romans historiques, cette légion composée d’environ 5 000 hommes, stationnée en Britannia, aurait totalement disparu au cours du deuxième siècle après J.-C.

Elle est attestée comme ayant participé à la construction d’un fort à York en l’an 108, mais elle n’apparaît plus dans les registres des légions de l’Empire environ quarante ans plus tard. Ce vide alimente différentes hypothèses parmi les historiens et passionnés d’antiquité.

Les sources anciennes évoquent une révolte en Bretagne nécessitant l’intervention directe de l’empereur Hadrien en 122, qui se serait présenté avec la Sixième Légion. La version la plus populaire suggère que la Neuvième aurait été décimée lors de ce soulèvement, laissant un vide comblé par l’arrivée de la légion de l’empereur.

Toutefois, une théorie moins spectaculaire avance que la Neuvième aurait été tout simplement redéployée ailleurs dans l’Empire, probablement sur la frontière perse, où elle aurait finalement rencontré sa fin. Aucune preuve irréfutable ne permet aujourd’hui de trancher, ce qui nourrit le mystère tout en offrant un terrain fertile aux auteurs de fiction historique.

Teotihuacan : chute due à une invasion ou à une guerre civile ?

Aux alentours de l’an 1100 de notre ère, les ancêtres des Aztèques migrèrent vers le sud, dans la vallée de Mexico. Peu avant d’établir leur capitale, Tenochtitlan — là où s’érige aujourd’hui Mexico — ils découvrirent une ville immense et abandonnée, qu’ils baptisèrent Teotihuacan, signifiant approximativement « le lieu où les dieux ont été créés ». Ce site monumental demeura un élément central des croyances et cérémonies aztèques jusqu’à la conquête espagnole.

L’archéologie moderne continue de révéler de nombreux mystères enfouis sous les ruines, notamment des lacs souterrains de mercure, des représentations d’animaux hybrides mythologiques, mais aussi des vestiges plus sombres, tels que les restes de victimes de sacrifices humains.

Au cours du VIIe siècle, Teotihuacan fut en grande partie ravagée par un incendie. Certains ornements et structures furent délibérément détruits à l’aide d’outils, témoignant d’actes de violence. Pourtant, l’identité des bâtisseurs originels de cette cité, ainsi que son nom d’origine, restent inconnus. La grande question persiste : Teotihuacan fut-elle conquise par des envahisseurs ou est-ce une révolte interne qui a précipité la chute de cette civilisation florissante qui a bâti ces merveilles ?

La vie de Jeanne d’Arc reste l’un des récits les plus captivants de l’Histoire européenne. Issue du peuple et prétendument guidée par des voix saintes, cette jeune paysanne s’impose pour aider un prince en difficulté, inversant le cours de la guerre. Capturée, martyrisée, elle devient une héroïne immortelle de la France. Cependant, un aspect clé est souvent oublié : Jeanne d’Arc était une combattante remarquable.

Ses succès militaires, notamment lors de la bataille décisive de Patay où elle repoussa les Anglais, furent renforcés par sa maîtrise étonnante de l’artillerie. Mais comment une jeune femme sans instruction formelle ni expérience militaire préalable pouvait-elle avoir un tel instinct pour l’utilisation des canons ?

Les historiens suggèrent que sa jeunesse et son origine sociale ont pu être des atouts majeurs. À l’époque, les canons, bruyants, lourds et dangereux, n’étaient pas manipulés par la noblesse mais par des soldats issus du peuple. Jeanne d’Arc, elle-même issue du commun, avait sans doute la capacité d’écouter et de se faire entendre auprès des artilleurs, avec lesquels elle partageait un langage commun.

L’artillerie étant alors une arme encore nouvelle, en tant que plus jeune commandante sur le terrain, Jeanne d’Arc était plus réceptive à son usage. N’étant pas prisonnière des méthodes traditionnelles, elle pouvait observer, apprendre et comprendre comment repousser efficacement les forces anglaises.

La mort de Constantin XI : un épisode chargé de mystères

En 1453, Constantinople succomba enfin face à l’Empire ottoman en pleine expansion, qui la menaçait depuis des décennies. Cette dernière forteresse majeure de l’Empire byzantin, héritier de l’Empire romain d’Orient, tombait entre les mains turques, mettant fin à un lien ancien avec le monde antique et plongeant dans l’effroi les puissances chrétiennes qui redoutaient désormais une avancée ottomane jusque sur leurs terres.

Avec la disparition de Byzance, son dernier empereur suivit le destin de son empire. Le 29 mai, alors que les canons ottomans déchiraient les murailles millénaires qui avaient résisté à tant d’assaillants, Constantin XI Paléologue rassembla les hommes qu’il put à la basilique Sainte-Sophie, déterminé à mourir au combat. Refusant de survivre en tant qu’empereur sans empire, il fit face jusqu’au bout.

Ce même après-midi, l’armée ottomane pénétra dans la ville, pillant les églises mais étant stoppée par l’intervention du sultan avant de sombrer dans une fureur incontrôlée. Constantin XI fut présumé tué lors des combats, soit près de la brèche dans les murailles, soit dans la tentative de ses alliés italiens de regagner leurs navires. Pourtant, son corps ne fut jamais retrouvé.

De cette incertitude naquit un mythe selon lequel l’empereur reviendrait un jour lors de la libération de Constantinople. Cette dernière, devenue aujourd’hui la plus grande ville de Turquie, semble avoir scellé à jamais cette légende, marquée par une fin héroïque enveloppée de mystère.

Pourquoi Pierre III a-t-il renoncé aux conquêtes russes lors de la Guerre de Sept Ans ?

À la fin de l’année 1761, la situation de la Prusse était devenue désespérée. Après cinq années de guerre contre l’Autriche et la Russie, ce royaume allemand autrefois en plein essor se trouvait au bord de l’effondrement. Sans un miracle, le roi Frédéric II ne voyait que ruine à l’horizon.

Ce miracle arriva avec la mort de l’impératrice russe Élisabeth, survenue le 25 décembre selon l’ancien calendrier russe. Son neveu et héritier, Pierre III, admirait profondément la Prusse et abandonna presque immédiatement le combat contre elle. Ce revirement offrit à Frédéric un souffle salutaire, qui conduisit finalement à une alliance entre la Prusse et la Grande-Bretagne, leur permettant de remporter la Guerre de Sept Ans.

Mais pourquoi interrompre une guerre alors que l’on est en position de force ? Outre la personnalité particulière de Pierre et sa fascination sincère pour la Prusse, il faut rappeler qu’il n’était pas véritablement russe. Élevé dans le duché allemand de Holstein-Gottorp, un territoire germanophone devenu un petit bout de terre au nord de l’Allemagne moderne, Pierre III était luthérien. Son attachement principal allait donc davantage à sa patrie d’origine qu’à la Russie, et il nourrissait le projet d’étendre son duché en envahissant le Danemark, afin d’annexer le duché de Schleswig, situé à proximité.

Répugné par ce qu’il considérait comme un gaspillage inutile de vies et de ressources, et peu intéressé par une incursion danoise, une partie importante de l’establishment politique et militaire russe se rangea du côté de l’épouse de Pierre, qui finit par le renverser six mois seulement après son accession au trône. Elle aussi d’origine allemande, elle sut saisir cette opportunité et régna pendant 33 ans sous le nom de Catherine la Grande.

Le métier d’espion est un élément essentiel de toute guerre bien planifiée, et l’espionnage existait bien avant l’apparition des gadgets à la James Bond. Pendant la guerre d’indépendance américaine, la réussite des insurgés dépendait largement de leur capacité à surpasser stratégiquement les forces britanniques mieux équipées. L’un des réseaux d’espionnage clés de cette période fut le Culper Spy Ring, actif à New York, alors occupée par les Britanniques.

Parmi les agents de ce réseau, une mystérieuse figure féminine connue sous le nom d’Agent 335 semble avoir joué un rôle significatif dans certaines opérations cruciales, selon Abraham Woodhull, fermier, marchand de produits et agent de renseignement. Toutefois, cette femme mystérieuse n’était probablement pas la grande espionne qu’en a fait la légende.

En effet, le seul document faisant référence à une femme dans les lettres survivantes du Culper Spy Ring est celui de Woodhull lui-même. Il paraît peu probable qu’un atout aussi important ne soit mentionné qu’une seule fois dans toute la correspondance. De plus, « 335 » ne désigne pas une personne spécifique, mais simplement un code interne utilisé pour désigner une femme au sein du système du réseau. Woodhull ne rencontrait donc pas Agent 335 en tant qu’individu, mais simplement une « 335 » parmi les agents féminines.

Les femmes ont incontestablement participé au conflit et à la collecte d’informations, mais aucune d’entre elles n’a opéré exactement sous le pseudonyme Agent 335. Cette figure demeure ainsi un mystère historique, révélant la complexité et la discrétion qui entouraient les services secrets durant la Révolution américaine.

L’invasion de la Russie par Napoléon est souvent présentée comme un exemple classique d’arrogance militaire : invaincu, l’empereur français s’élance imprudemment en territoire russe, pour être finalement écrasé par l’immensité du pays, son climat brutal et la résistance tenace de ses habitants. Même la puissante armée française ne put venir à bout de la Russie, et cet échec a souvent été considéré comme la conséquence d’une décision irréfléchie.

Pourtant, cette vision simplifie à l’excès la stratégie napoléonienne et minimise le rôle des Russes. Napoléon ne cherchait pas à conquérir la Russie pour la dominer durablement, mais plutôt à infliger une défaite militaire suffisamment grave pour dissuader la Russie de poursuivre son engagement dans les conflits européens. Son but était aussi de punir le tsar pour avoir mis fin à sa coopération dans le blocus économique contre la Grande-Bretagne.

Contrairement à certaines idées reçues, l’armée napoléonienne était bien approvisionnée à son arrivée. Le véritable problème fut l’impossibilité de se préparer efficacement à un hiver rude dans un territoire hostile. L’armée russe fit preuve d’une tactique prudente, évitant délibérément les batailles rangées qui auraient favorisé les forces françaises. Lors de la retraite française, les Russes parvinrent même à forcer la Grande Armée à battre en retraite le long des mêmes routes par lesquelles elle était entrée, désormais épuisées de ressources par la guerre menée sur deux fronts.

Les pertes françaises furent si importantes que la majorité survint avant même la chute des premières neiges, ce qui contredit l’idée populaire selon laquelle l’hiver fut la cause principale de la défaite. Si l’invasion fut sans doute une erreur stratégique, le rôle déterminant des forces russes dans la défaite de Napoléon mérite d’être reconnu à sa juste valeur.

Pourquoi Napoléon a-t-il été autorisé à s’évader d’Elbe ?

Pendant près de quinze ans, les armées de Napoléon avaient déferlé sur l’Europe, écrasant leurs adversaires, redessinant les cartes et conquérant des villes aussi éloignées qu’Alexandrie, Moscou ou Lisbonne.

Il a fallu l’union de presque toute l’Europe pour repousser Napoléon en France, prendre Paris et le démettre de son trône en avril 1814. À titre de consolation, les alliés victorieux lui permirent de conserver son titre d’empereur — mais uniquement sur l’île d’Elbe, un petit territoire proche de la côte italienne.

Accompagné de son épouse, une princesse autrichienne peu enthousiaste, Napoléon disposait de 4 000 soldats armés ainsi que d’un revenu conséquent pour adoucir les conditions de son exil.

Mais ce cadeau n’était pas assez généreux : moins d’un an plus tard, Napoléon s’échappa d’Elbe, rallia la France et reprit brièvement le pouvoir, déconcertant ainsi les grandes puissances européennes. Ils ne purent le stopper qu’à Waterloo, en Belgique actuelle, avant de l’envoyer loin, à Sainte-Hélène, une possession britannique dans l’Atlantique Sud, pour empêcher toute nouvelle échappée. Napoléon mourut sur cette île quelques années plus tard.

Alors, pourquoi l’avoir placé à Elbe si proche du continent ? Et comment se fait-il que les espions du nouveau gouvernement français comme les surveillants britanniques n’aient pas perçu ses préparatifs d’évasion ?

Une forme de respect mêlée de crainte envers le génie militaire de Napoléon, ainsi qu’une volonté d’éviter la répétition du chaos provoqué par la mort violente de Louis XVI, ont probablement préservé sa vie.

Cependant, cette surveillance laxiste révèle une lourde complaisance de la part de ses geôliers, qui sous-estimèrent les ambitions et la détermination de celui qui fut l’un des plus grands stratèges de l’Histoire.

Pourquoi la Confédération a-t-elle compromis la neutralité du Kentucky ?

Le Kentucky représentait un atout stratégique majeur pour la Confédération. En rejoignant le Sud, cet État permettait de repousser la ligne de front vers le nord et d’exploiter la position clé du Kentucky sur le fleuve Ohio. Cela offrait la possibilité de perturber le ravitaillement de l’Union, de faciliter le transport des biens confédérés et de menacer des villes importantes comme Cincinnati.

Même dans l’hypothèse où le Kentucky aurait maintenu sa neutralité, annoncée par son gouverneur en 1861, cet État aurait constitué une zone tampon importante, protégeant une longue portion du front entre Union et Confédération. Abraham Lincoln lui-même reconnaissait sa valeur stratégique, déclarant : « J’espère que Dieu est de mon côté, mais je dois avoir le Kentucky ».

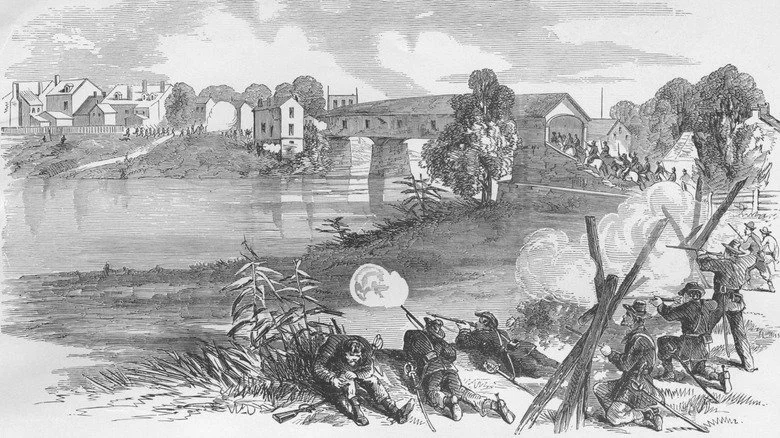

Pourtant, la Confédération a commis une lourde erreur en envahissant le Kentucky, ce qui a finalement poussé cet État crucial à s’aligner fermement avec le Nord. Cette situation s’explique par la réalité de la neutralité du Kentucky, souvent exagérée. Malgré son statut pro-esclavagiste, la majorité des habitants du Kentucky penchaient pour l’Union.

Les Kentuckiens avaient organisé des groupes de milice favorables à l’Union et des unités militaires loyalistes, tandis que les politiciens unionistes remportaient la quasi-totalité des élections locales en 1861. Le Kentucky espérait éviter le champ de bataille, mais un rapprochement avec le Sud n’a jamais été une option réaliste.

L’une des premières victoires majeures de l’Union lors de la guerre de Sécession fut la prise de la Nouvelle-Orléans. Pendant la courte période où le Sud sécessionniste en conserva le contrôle, cette ville représentait la plus grande métropole et le port le plus stratégique de la Confédération, avec une importance symbolique et logistique considérable.

Pourtant, seulement 445 jours après le début du conflit, la Nouvelle-Orléans tombait aux mains de l’Union, donnant l’impression, correcte en fin de compte, que le Sud avait du mal à organiser efficacement sa défense.

Comment expliquer que les stratèges militaires du Sud n’aient pas mieux protégé cette ville clé ? Ils s’étaient trompés d’enseignement à propos de la célèbre bataille de la Nouvelle-Orléans de 1815. À cette époque, l’accès à la ville depuis le bas-Mississippi était défendu par deux forts capables de bombarder les navires ennemis ainsi qu’une chaîne tendue à travers le fleuve.

La Confédération s’attendait à ce que l’Union applique la même tactique que les Britanniques lors de la guerre de 1812, c’est-à-dire une avancée terrestre depuis une tête de pont établie sur une plage, un terrain hostiles dans cette zone. Cette anticipation fut erronée.

L’audacieux amiral de l’Union, David Farragut, réussit à faire briser la chaîne protectrice par ses navires, qui remontèrent le fleuve au-delà des forts ennemis. Malgré des pertes, la force déployée fut suffisante pour contraindre la Nouvelle-Orléans à se rendre sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré.

Que s’est-il réellement passé avec le cuirassé Maine ?

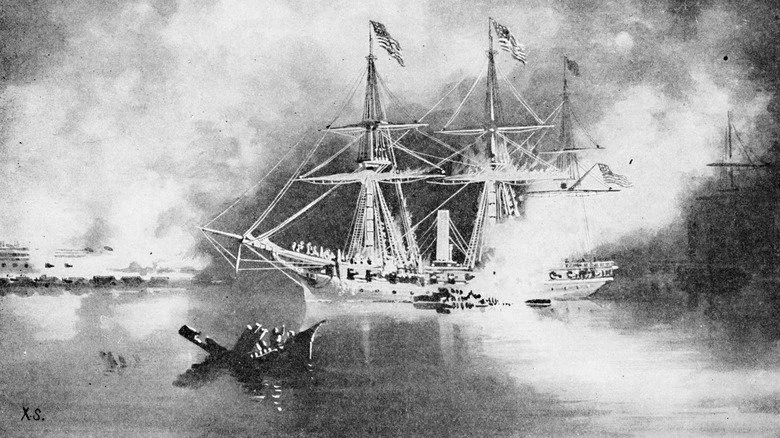

En 1898, les tensions entre les États-Unis et l’Espagne atteignaient un point critique. Cuba, alors l’une des dernières colonies espagnoles, tentait de gagner son indépendance, mais les autorités espagnoles réprimaient brutalement ce mouvement. Cette oppression suscitait à la fois la sympathie du public américain et l’inquiétude des intérêts économiques des États-Unis sur l’île.

Le déclencheur immédiat fut une explosion spectaculaire : le cuirassé USS Maine, ancré dans le port de La Havane, fut ravagé dans la nuit du 15 février 1898, causant la mort de 260 marins américains. Cet événement provoqua une onde de choc suffisante pour déclencher la guerre. En moins d’un an, l’Espagne perdit Cuba face à l’indépendance, ainsi que Porto Rico, Guam et les Philippines au profit des États-Unis.

Si l’Espagne fut rapidement accusée d’être responsable de l’explosion, aucune preuve précise n’a jamais confirmé cette hypothèse. Les dégâts localisés à la partie inférieure du navire laissaient penser à une explosion sous-marine, possiblement une mine. Pourtant, il paraît peu crédible que l’Espagne ait intentionnellement coulé le Maine, car un conflit ouvert compliquait sa situation à Cuba, et la défaite rapide de l’Espagne lors de la guerre hispano-américaine révéla ses faiblesses militaires.

Les historiens ont avancé plusieurs hypothèses : certains ont évoqué une opération sous fausse bannière destinée à pousser les États-Unis à entrer en guerre, tandis que d’autres études plus récentes penchent pour une explosion accidentelle de poudre à bord du navire. Ce mystère persiste, alimentant débats et recherches sur ce tournant décisif de l’histoire américano-espagnole.

Pourquoi la campagne de Gallipoli a-t-elle échoué ?

La campagne de Gallipoli était une opération audacieuse sur le papier. Le plan consistait à débarquer près de Constantinople pour que les Alliés s’emparent de la capitale ottomane. L’objectif principal était de retirer la Turquie du conflit, affaiblissant ainsi les Puissances centrales, tout en ouvrant potentiellement de nouveaux fronts contre la Bulgarie et l’Autriche-Hongrie. De plus, le contrôle allié de Constantinople aurait permis d’ouvrir une voie vers la mer Noire, facilitant l’acheminement de fournitures et de renforts à la Russie.

Cependant, les troupes britanniques et de l’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) envoyées en avril 1915 pour s’emparer de cette région n’ont jamais réussi à progresser bien au-delà de leur point de débarquement sur la péninsule étroite de Gallipoli. Après huit mois sanglants et sans réussite significative, la retraite fut inévitable.

Le problème majeur fut cette confiance excessive — un ennemi redouté de tous les stratèges militaires. L’Empire ottoman, qui avait subi des revers notables lors de conflits récents, notamment la perte de la Libye face à l’Italie en 1912, semblait affaibli. Les Britanniques s’attendaient donc à un adversaire peu efficace. En réalité, l’armée ottomane était dirigée par un général allemand expérimenté, mieux armée que prévu, et composée de soldats turcs déterminés, qui défendaient leur propre territoire, et non de conscrits d’ethnies diverses.

Le terrain joua également en faveur des défenseurs : des falaises abruptes compliquaient chaque avancée. À cela s’ajoutaient des problèmes logistiques, les ressources britanniques étant principalement dédiées au front occidental en France. Tous ces éléments réunis ont scellé le sort de la campagne de Gallipoli, la transformant en un épisode tragique et incompris de la Première Guerre mondiale.

L’attaque de Pearl Harbor reste l’un des épisodes les plus dramatiques et controversés de l’histoire militaire américaine. Une question majeure persiste : pourquoi les États-Unis ont-ils été si peu préparés face à cette offensive japonaise ? À une époque où les tensions avec l’Empire du Japon en pleine expansion étaient palpables, la flotte du Pacifique basée à Hawaï constituait une cible évidente. Pourtant, la défense mise en place s’est révélée inadéquate.

Cette vulnérabilité découle en grande partie d’une absence inhabituelle de coordination au sein de la base de Pearl Harbor. Bien qu’il s’agissait d’une installation navale, la responsabilité de sa défense incombait officiellement à l’armée de terre, ce qui a conduit à un manque de synergie entre les différents commandements. Les officiers des forces navales et terrestres, chacun travaillant dans son propre périmètre, n’ont pas su partager les informations cruciales ni unir leurs efforts pour anticiper l’attaque.

À l’approche de l’attaque, plusieurs signaux inquiétants, tels que des observations de avions suspects ou de sous-marins ennemis, furent tristement ignorés. Même le fait de couler un sous-marin japonais d’attaque par des forces américaines ne fut pas rapporté sans délai, l’officier responsable attendant des confirmations supplémentaires. Par ailleurs, les radars qui détectaient les avions en approche furent mal interprétés, pris à tort pour des renforts américains attendus.

Au final, le succès de l’attaque japonaise tient à l’absence d’un commandement unique et à l’incrédulité générale face à la possibilité d’une telle offensive surprise. Ces erreurs fatales ont coûté cher aux États-Unis, qui se sont retrouvés engagés dans une guerre contre un empire insulaire alors qu’une part conséquente de leur flotte était endommagée ou détruite.

En 1940, l’effondrement militaire de la France face à l’invasion allemande fut si total et humiliant qu’il renversa l’image traditionnelle de la puissance militaire française, jadis incarnée par Napoléon. Le pays autrefois respecté se retrouva caricaturé en terre de « singes de la reddition ». Pourtant, comment les forces françaises, pourtant aguerries, ont-elles cédé aussi rapidement face à une attaque qu’elles anticipaient, semblable à celle de 1914 ?

Contrairement au mythe d’une armée française sous-équipée s’enfuyant devant la Wehrmacht, la réalité est plus nuancée. Si quelques soldats français battirent en retraite en constatant l’ampleur de l’offensive, la majorité des 5 millions d’hommes déployés combattirent avec vigueur. Dans certains secteurs, leurs actions freinèrent même les objectifs allemands. De plus, ils résistèrent efficacement à une offensive italienne opportuniste au sud.

Le véritable élément décisif fut la stratégie allemande : une invasion simultanée en deux points, par la Belgique et les Ardennes, menaçant d’encerclement et confinant l’essentiel des forces françaises pendant qu’une autre colonne progressait vers Paris. La défaite française ne résulta donc pas d’un manque de préparation ou de volonté de combattre, mais plutôt d’une supériorité tactique allemande qui bouleversa les plans et la défense françaises.

Pourquoi Hitler a-t-il envahi l’Union soviétique ?

L’invasion de la Russie par Napoléon avait été un désastre, mais cela n’a pas dissuadé Hitler de tenter une entreprise similaire. Le plan de l’Allemagne nazie d’envahir l’Union soviétique a rappelé cette campagne française fatale, marquant une erreur stratégique majeure qui a coûté cher à l’effort de guerre allemand.

Malgré tout, à l’instar de l’invasion française en 1812, cette opération allemande de 1941 n’était pas une idée aussi catastrophique qu’on le croit rétrospectivement. L’objectif était de neutraliser l’Union soviétique selon des conditions favorables à l’Allemagne. La victoire finale soviétique tend à occulter le fait que le régime nazi a failli réussir.

Staline ne s’attendait pas à une attaque si rapide, et l’armée soviétique fut prise au dépourvu devant l’avance massive allemande sur trois fronts, en direction de Leningrad, Moscou et Kiev. Kiev tomba, entraînant la capture de plus de 500 000 soldats soviétiques, tandis que Leningrad fut assiégée dans ce qui restera l’un des plus terribles sièges de l’histoire humaine.

Peu auraient parié sur la capacité soviétique à s’extraire de cette spirale meurtrière. Lorsque les Soviétiques protégèrent Moscou et préparèrent une contre-offensive, les Allemands n’avaient aucun plan de secours. Attendant la reddition, les forces allemandes se heurtèrent à une Russie immense, hostile, peuplée et farouchement déterminée.

Le contre-coup soviétique fut décisif. En 1945, ce sont les forces soviétiques qui eurent l’honneur de prendre Berlin, scellant la fin de la phase européenne de la Seconde Guerre mondiale.

Pourquoi les États-Unis ont-ils ignoré les avertissements clairs des actions nord-coréennes et chinoises lors de la guerre de Corée ?

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la péninsule coréenne, autrefois sous contrôle japonais, fut divisée en zones d’influence par les États-Unis et l’Union soviétique. Chacune des deux grandes puissances installa un gouvernement distinct. En 1948, deux régimes idéologiquement opposés se faisaient face de part et d’autre du 38e parallèle, tracé sans raison stratégique claire, juste approximativement au centre de la péninsule.

En juin 1950, la Corée du Nord lança une invasion du Sud dans le but de réunifier le pays par la force. Les troupes américaines et celles des Nations Unies réussirent à repousser et inverser l’offensive, mais c’est à l’automne suivant que la Chine intervint en soutien au Nord. La guerre de Corée s’acheva finalement dans une impasse, près de la ligne de démarcation initiale, au terme de 37 mois de conflits sanglants et dévastateurs.

Il est difficile de garder secrète une invasion préparée à grande échelle. Alors pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas anticipé ces attaques, surtout après avoir été pris de court lors de la première ? Concernant l’invasion nord-coréenne, il semble que les hauts responsables n’aient pas suffisamment écouté les alertes provenant du terrain. Les tensions dans la péninsule n’avaient pas été véritablement anticipées par les planificateurs militaires et politiques américains, qui concentraient leurs efforts sur la reconstruction du Japon d’après-guerre. Lorsque les Américains et les Coréens sur place rapportèrent des préparatifs de guerre au-delà de la ligne de contrôle, ils préféraient croire que l’Union soviétique tiendrait le Nord en laisse.

Des erreurs similaires se reproduisirent concernant l’engagement chinois. On supposait à tort que les Soviétiques exerçaient un contrôle total sur le gouvernement communiste de Pékin. Ainsi, même lorsque la Chine montra des signes évidents d’intervention imminente, les décideurs américains pariant sur une Moscou lasse de la guerre espéraient que celle-ci calmerait les ardeurs chinoises.

Pourquoi l’opération Marigold a-t-elle échoué ?

La guerre du Vietnam aurait pu se terminer dès 1966. Cette année-là, une série de négociations secrètes, baptisée « opération Marigold », fut planifiée entre les États-Unis et le Nord-Vietnam, avec l’intermédiation de la Pologne et de l’Italie. Un plan de 10 points visant à conclure le conflit avait même été élaboré. Tout ce qui manquait était une rencontre formelle entre les parties belligérantes pour finaliser cet accord.

Pourtant, ce rendez-vous décisif n’a jamais eu lieu. L’administration Johnson a choisi de faire pression sur le Nord-Vietnam en bombardant Hanoï, à la fois avant la rencontre prévue et lors des tentatives de reprogrammation. Ce contexte de tensions accentuées a prolongé la guerre, qui dura encore plusieurs années dans un climat sanglant.

Quelle était la stratégie réelle de Johnson et de ses conseillers ? Les dirigeants américains doutaient de la sincérité de la Pologne, suspectée de ne pas représenter authentiquement le Nord-Vietnam dans ces pourparlers. Néanmoins, des documents publiés ultérieurement ont confirmé que la Pologne disposait bien du mandat officiel des Nord-Vietnamiens pour négocier.

Il reste une zone d’ombre : les bombardements de Hanoï faisaient-ils partie d’une tentative sincère, quoique mal avisée, de faire pression pour conclure la paix ? Ou bien l’administration Johnson cherchait-elle à saborder les négociations, espérant une victoire plus nette sur le champ de bataille ? Cette question, peut-être insoluble, demeure parmi les mystères de cette période.

En tout cas, l’échec de l’opération Marigold fut un tournant. La crédibilité de Johnson en sortit gravement entamée. Il ne se représenta pas à la présidence en 1968, laissant la place à Richard Nixon, un successeur dont le bilan en matière de paix et d’humanité serait, lui aussi, controversé.