Marcus Licinius Crassus fut un homme politique et général romain, considéré comme probablement l’homme le plus riche que Rome ait jamais connu. Sa soif insatiable de richesse le poussa à acquérir la majorité des propriétés dans la cité, consolidant un pouvoir politique immense en mettant une large partie du Sénat romain sous son influence.

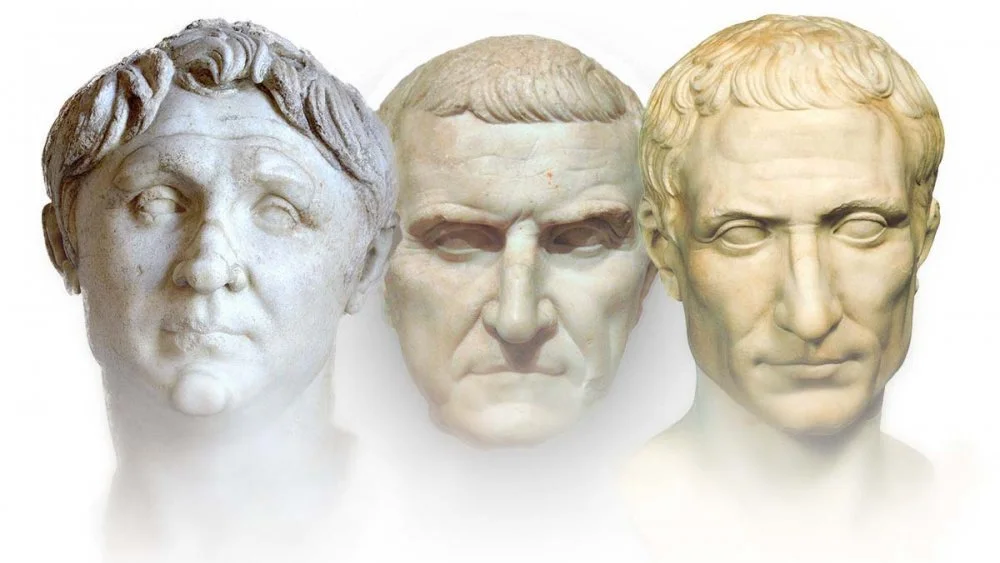

Il s’illustra notamment en réprimant la célèbre révolte d’esclaves menée par le gladiateur Spartacus. Membre influent du premier triumvirat, aux côtés de Jules César et Pompée, il devint une figure majeure de son temps. Cependant, malgré ses succès et sa fortune colossale, Crassus fut constamment envieux des exploits militaires de ses rivaux.

Sa vie illustre bien les limites des ambitions des milliardaires vieillissants, qui se sont souvent bâtis sur des affaires immobilières douteuses et dont l’arrogance les conduit parfois à des décisions désastreuses, comme son invasion malheureuse de l’Iran. Pour qui ne connaît Marcus Crassus que comme l’ennemi de Spartacus ou l’ombre de César, son parcours révèle des aspects étranges et troubles, où les intrigues politiques et financières s’entremêlent avec un destin presque tragiquement comique.

Le système de nom romain sous la République tardive attribuait généralement trois noms aux citoyens masculins. Le premier correspondait au prénom personnel, destiné à distinguer un individu de ses frères. Le second désignait le clan familial plus large, tandis que le troisième précisait la branche spécifique de ce clan. Ainsi, Marcus Licinius Crassus appartenait à la branche Crassus du clan Licinius.

Nombre de ces surnoms de troisième nom avaient leur origine dans des traits physiques remarquables. Le terme « Crassus » signifie à l’origine « gros », « stupide » ou « grossier », et a donné en anglais l’adjectif « crass ». Toutefois, cela ne suggère pas que Marcus Crassus fût lui-même corpulent ou grossier, mais qu’au moins un de ses ancêtres portait cette caractéristique.

Une branche de la famille Crassus s’est même vue attribuer un surnom plus flatteur : les Crassi Divites, les « riches Crassus ». Malgré sa réputation fondée sur une immense fortune, Marcus Crassus ne faisait toutefois pas partie de cette lignée privilégiée, ses richesses étant surtout acquises par ses propres moyens et non héritées.

Enfin, un dernier détail notable sur les noms romains concerne le grand-père de Marcus Crassus, qui portait le même nom. Cet ancêtre était surnommé « Agelastus », un terme grec signifiant « celui qui ne rit pas », car il ne sourit qu’une seule fois au cours de sa vie. Son unique éclat de rire fut provoqué par la scène d’un âne mangeant des chardons, une anecdote qui intrigue autant qu’elle amuse.

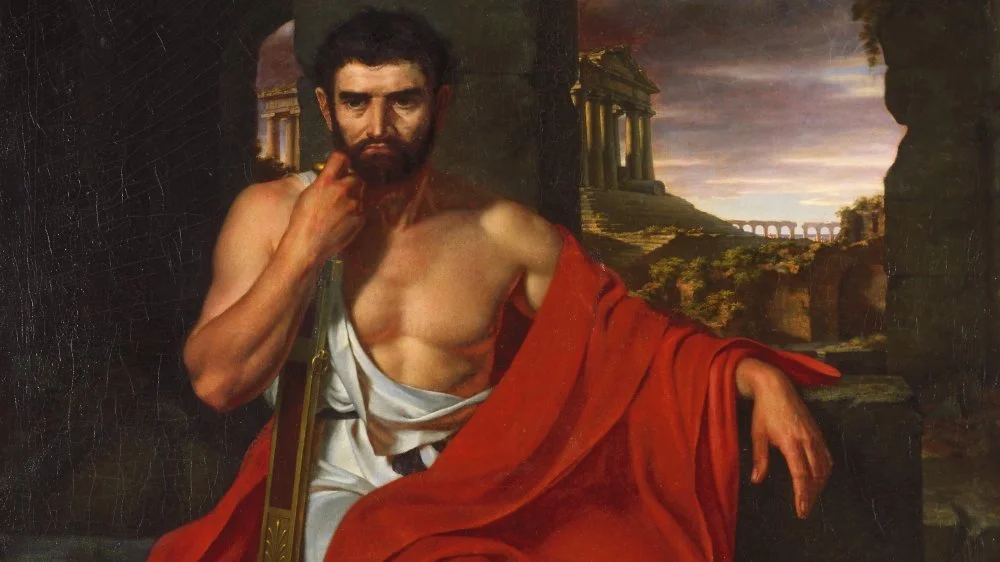

John Vanderlyn/Wikipedia

La période de la fin de la République romaine, au premier siècle avant notre ère, fut marquée par une série de guerres civiles opposant plusieurs hommes puissants en quête de contrôle. Parmi ces conflits, celui qui opposa le général aristocratique Sylla au général populiste Caius Marius — oncle de Jules César, visible sur le portrait ci-dessus — est particulièrement notable.

Selon l’historien Plutarque, la famille patricienne de Crassus soutenait Sylla lors de sa marche sur Rome en 88 av. J.-C. Ce soutien leur valut d’être ciblés par des condamnations à mort lorsque Marius et ses alliés prirent le pouvoir. Ainsi, le père et le frère de Marcus Crassus furent assassinés par les partisans de Marius.

Pour éviter un sort similaire, le jeune Marcus Crassus prit la fuite vers l’Espagne où il vécut huit mois dans une grotte. Mais pas n’importe quelle grotte : Plutarque la décrit comme la plus luxueuse qui soit, située en bord de mer, d’une taille énorme, baignée de lumière naturelle et pourvue d’eau douce en abondance.

Accompagné de trois amis et de dix serviteurs, Crassus bénéficiait même des services d’un esclave du propriétaire des terres, chargé de lui apporter quotidiennement des repas raffinés. Deux esclaves féminines s’occupaient également de ses besoins plus personnels, témoignant du niveau de confort auquel aspirait cet homme de pouvoir, même en exil.

Après la mort de Gaius Marius et de son principal allié Cinna, Marcus Crassus sortit de l’ombre pour recruter 2 500 hommes parmi les clients de son père dans la région. Il finit par s’allier avec Sylla, décrochant une « position d’honneur spéciale » et participant activement à la lutte contre la seconde guerre civile. C’est par cette relation étroite avec Sylla que Crassus commença à accumuler sa fortune colossale.

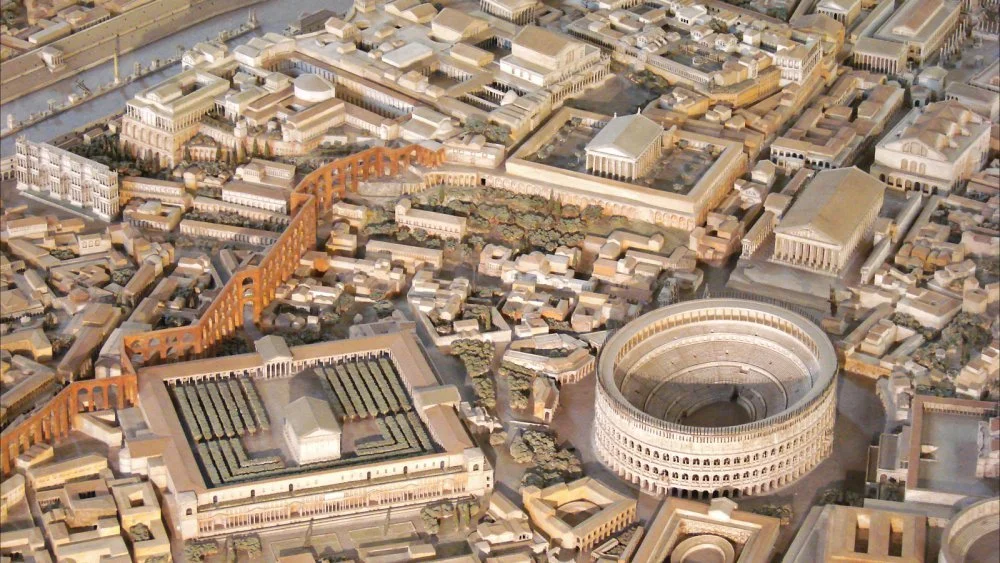

Si une partie de ses richesses provenait de mines d’argent, de la vente d’esclaves et du prêt d’argent, sa principale source de revenus était pourtant dans l’achat et la revente immobilière, une activité bien plus opaque que ce que l’on pourrait imaginer aujourd’hui. Après la victoire de Sylla, de nombreux partisans de Marius furent exécutés et leurs biens confisqués en tant que « butin de guerre », avant d’être vendus aux enchères à des prix dérisoires. Crassus, stratège et opportuniste, profita amplement de cette situation en acquérant massivement ces propriétés entachées de sang.

Il était également connu pour sa collection d’esclaves très instruits, parmi lesquels il incluait des architectes et des artisans. Ceux-ci lui permettaient de restaurer ses acquisitions immobilières, augmentant ainsi considérablement leur valeur. Grâce à ces méthodes peu recommandables, Crassus devint propriétaire de la majorité des bâtiments de Rome et accumula une fortune estimée à 7 100 talents. Selon certaines analyses historiques, cette somme pourrait correspondre à une valeur oscillant entre 200 millions et 20 milliards de dollars actuels, témoignant de l’ampleur de son empire financier. Pour mettre les choses en perspective, il avait commencé avec un capital de 300 talents, prouvant qu’il ne partait pas de rien mais qu’il sut surtout tirer parti des circonstances politiques et sociales de son époque.

Marcus Crassus, célèbre pour sa soif insatiable d’argent, avait également un rêve qu’il ne parvenait pas à réaliser : obtenir la gloire militaire. Son père, Publius Crassus, avait brillé en tant que commandant dans la province romaine d’Hispanie entre 97 et 93 av. J.-C., remportant une victoire notable contre la tribu des Lusitani. Cette victoire lui avait valu un triomphe, une immense parade fastueuse honorant un général victorieux. Désireux d’imiter cet exploit familial, Marcus aspirait à son propre triomphe.

Pour concrétiser cette ambition, Marcus Crassus forma sa propre armée privée, se plaçant lui-même à la tête en tant que général. Selon Plutarque, il affirmait que nul homme ne pouvait se considérer riche tant qu’il ne possédait pas sa propre armée. Cette force militaire était composée de plusieurs milliers d’hommes, très probablement des esclaves, et comprenait même une flotte de navires.

Malgré ce dispositif impressionnant, Crassus ne pouvait réfréner sa passion pour l’argent. Utilisant son armée pour financer ses campagnes, il s’adonnait à des extorsions dans les villes qu’il traversait et fut même accusé, selon Plutarque, d’avoir pillé une cité – une accusation qu’il nia avec force. Ironie du sort, malgré tous ses efforts, Crassus ne put jamais conquérir la gloire militaire qu’il convoitait tant, et ne reçut jamais le triomphe tant désiré.

Parmi les nombreuses innovations inattendues attribuées à Marcus Licinius Crassus, un riche homme d’affaires avide et ambitieux, on trouve la création du tout premier corps de pompiers urbain. Pourtant, il ne s’agissait pas d’un geste altruiste ou désintéressé. Comme l’explique Plutarque dans ses récits, la brigade privée de Crassus était avant tout un formidable levier financier.

À Rome, les constructions étaient étroitement serrées, ce qui rendait les incendies particulièrement dévastateurs et fréquents. Lorsqu’un feu éclatait, Crassus intervenait avec sa troupe de pompiers-esclaves. Mais ces derniers ne cherchaient pas réellement à éteindre le sinistre au départ. Ils se contentaient d’attendre pendant que Crassus négociait avec les propriétaires affolés pour racheter leurs biens — souvent à des prix dérisoires dictés par la panique et la peur.

Si le propriétaire acceptait, la brigade entrait alors en action pour maîtriser les flammes. Crassus, qui était également constructeur et architecte, reconstruisait alors les bâtiments, souvent en mieux, afin de les louer ensuite à des tarifs bien supérieurs. En revanche, refus de vendre signifiait laisser le feu détruire définitivement la propriété. Cette stratégie cynique, mêlant assurance incendie informelle et spéculation immobilière, a largement contribué à la fortune colossale de Crassus.

Sa richesse ne provenait donc pas uniquement des terrains acquis aux dépens des ennemis de Sylla, mais aussi de ce système impitoyable fondé sur la « force du feu » et la guerre économique. Ce chapitre de l’histoire romaine illustre avec brio l’ingéniosité et l’opportunisme de Marcus Crassus, personnage clé de la fin de la République, qui sut transformer le chaos urbain en source de pouvoir et de richesse.

Dès ses débuts au service de Sylla, Marcus Crassus croisa la route d’un jeune homme prometteur nommé Gnaeus Pompeius, plus connu aujourd’hui sous le nom de Pompée le Grand, et surnommé par ses ennemis « le boucher adolescent ». Malgré la position privilégiée de Crassus parmi les alliés aristocratiques de Sylla, ce dernier témoignait d’un respect encore plus marqué envers Pompée, donnant naissance à une rivalité qui dura toute leur vie. La soif de gloire militaire de Crassus, motivée par le désir d’égaler les triomphes de son père, s’intensifia en voyant son contemporain s’enorgueillir de ses propres succès.

Ces deux généraux incarnèrent parfaitement la définition du couple « ennemis-amis » : une hostilité marquée, mêlée à une collaboration politique quasi constante. Ils furent ainsi alliés officiels pendant la majeure partie de leur carrière, notamment lors de deux consulats communs. Lors de leur premier mandat, Crassus dut même s’humilier en demandant à Pompée d’appuyer sa candidature, soutien que ce dernier accorda volontiers pour s’assurer une dette politique de la part de son rival. Pourtant, une fois en fonction, leurs désaccords furent si fréquents qu’ils en paralysèrent l’action commune.

Une anecdote célèbre illustre leur mésentente teintée d’amertume : après qu’un triomphe fut décerné à Pompée, que Crassus estimait mériter, ce dernier tenta de regagner l’attention en organisant d’ostentatoires banquets. Lorsqu’il entendit quelqu’un qualifier Pompée par son surnom honorifique « le Grand », Crassus éclata de rire et lança : « Eh bien, à quel point est-il grand ? ». Ce trait d’esprit révèle la complexité des sentiments mêlant rivalité, jalousie et nécessité politique qui façonnèrent leur relation.

La cupidité de Crassus lui évita un scandale sexuel

Marcus Crassus, malgré sa richesse comparable à celle de Picsou, ne souffrait pas de mesquinerie. Selon l’Ancient Encyclopedia, il faisait preuve d’une grande générosité envers ses amis et sa popularité politique reposait largement sur sa propension à financer somptueusement festivals et spectacles publics.

Habile orateur et versé en philosophie, sa réputation était telle que le célèbre rhéteur Cicéron hésitait à le confronter en justice. Or, malgré ces qualités, un seul vice dominait sa personnalité : la cupidité. En fait, celle-ci était si envahissante qu’on disait qu’elle surpassait tous ses mérites.

Cette avidité devint même une arme de défense étonnante lors d’un procès qui le menaçait d’exécution.

D’après Ancient Origins, Crassus fut accusé d’avoir entretenu une relation trop intime avec une vestale, ces prêtresses consacrées à la déesse Vesta, réputées pour leur chasteté absolue. La condamnation aurait signifié la mort et la perte totale de sa fortune et de sa réputation.

Mais Crassus plaida que leurs liens n’étaient pas charnels. Il expliqua que la vestale en question, sa cousine Licinia, possédait une villa en périphérie de Rome qu’il cherchait à lui acheter à bas prix.

Le juge crut plus plausible que Crassus fût motivé par la cupidité que par la séduction. En conséquence, ni Crassus ni Licinia ne furent exécutés. Pourtant, Crassus ne lâcha pas prise et poussa Licinia jusqu’à ce qu’elle finisse par lui céder la villa.

Si votre connaissance de l’histoire antique provient principalement de séries télévisées à grand budget, vous connaissez sans doute Marcus Crassus comme l’homme qui a tué Spartacus. Ce fait marquant est d’autant plus important que la répression de cette révolte d’esclaves constituée sous la houlette du célèbre gladiateur fut la plus proche expérience militaire victorieuse que Crassus ait jamais connue, un accomplissement qu’il avait ardemment recherché.

L’armée d’esclaves dirigée par Spartacus comptait jusqu’à 120 000 hommes, dont les ravages dans le sud de l’Italie avaient mis en échec deux armées romaines avant que Crassus ne soit envoyé pour mater la rébellion. Sa première offensive échoua à cause d’un lieutenant qui désobéit à ses ordres. En représailles, Crassus rétablit la décimation, une sanction antique : il fit exécuter au hasard un dixième des soldats de ce lieutenant devant toute l’armée, dans un but – brutal – de maintien de la discipline.

Après ce châtiment strict mais efficace, les huit légions sous son commandement remportèrent finalement la victoire, annihilant l’armée de Spartacus. Sur la célèbre voie Appienne, l’axe routier stratégique de Rome, 6 000 esclaves furent crucifiés en guise d’exemple. Toutefois, il est important de noter que Spartacus lui-même ne figura probablement pas parmi les captifs crucifiés ; contrairement à ce que montre le film de Stanley Kubrick, il est plus vraisemblable qu’il mourut au combat.

Malgré ce succès, la reconnaissance officielle ne fut pas attribuée à Crassus mais à son rival Pompée. Ce dernier avait intercepté des groupes d’esclaves fuyards alors qu’il revenait d’Espagne, ce qui lui valut le triomphe et la gloire qui auraient dû revenir à Crassus.

Photo : Hermann Vogel / Wikimedia Commons

Le rôle méconnu de Marcus Crassus dans le Premier Triumvirat

Souvenez-vous de cet épisode de Seinfeld où Elaine tente de se souvenir du nom de l’un des Trois Ténors, celui qui n’était ni Pavarotti ni Domingo, mais « l’autre » ? Marcus Crassus a occupé une position similaire dans l’histoire politique romaine, en étant « l’autre homme » au sein d’une des coalitions les plus puissantes et célèbres de l’Antiquité : le Premier Triumvirat.

Composé de Jules César, Pompée le Grand et Marcus Crassus, ce trio d’hommes ambitieux a mis de côté leurs rivalités personnelles pour imposer un ordre politique dans le chaos de la fin de la République romaine. Cette alliance précaire visait à dominer une scène où les conflits internes menaçaient l’équilibre du pouvoir. Toutefois, comme le rappelle la tragédie shakespearienne, cette union était loin d’être durable.

Vers 62 avant J.-C., Crassus est devenu un mécène influent pour le jeune Jules César, réglant ses importantes dettes politiques. César, encore avant sa célèbre campagne en Gaule qui le propulserait en tant que figure dominante de Rome, comprenait l’importance stratégique d’allier la richesse colossale de Crassus à la puissance militaire de Pompée et à ses propres ambitions politiques.

Il réussit à réconcilier Pompée et Crassus, consolidant son alliance avec Pompée grâce au mariage de celui-ci avec sa fille, Julia. Après la mort de Crassus, cependant, cette alliance fragile s’effondra : Pompée perdit la vie et César demeura le dernier acteur majeur jusqu’à ce que de nouveaux bouleversements viennent à leur tour transformer le paysage politique romain.

Quelle fut la fin de Marcus Crassus ? Il mena une campagne militaire jugée à la fois imprudente, maladroite et motivée par la seule avidité. À tel point qu’après sa mort, il fut surnommé « le Fou de Carrhes ». Cette expédition se solda par un échec cuisant, entraînant la perte de son fils, la destruction de l’essentiel de ses forces armées et précipitant l’effondrement du Premier Triumvirat, compromettant durablement toute possibilité de relations diplomatiques entre Rome et l’empire parthe.

Si l’histoire a souvent fait de Crassus un bouc émissaire, il est indéniable que ses raisons reposaient en grande partie sur la jalousie envers ses alliés, Jules César et Pompée, plus brillants sur le plan militaire, ainsi que sur une soif démesurée de richesse et de prestige.

Pour comprendre la genèse de cet affrontement désastreux, il faut remonter à 53 avant J.-C. À cette époque, Crassus, qui gouvernait la Syrie, avait considérablement accru sa fortune et ambitionnait d’étendre son influence en lançant une invasion de l’empire parthe. Cet empire contrôlait une vaste région du Moyen-Orient, couvrant notamment l’Iran moderne et une partie de la Turquie actuelle.

Le Sénat romain, conscient des risques énormes, s’opposa fermement au projet ; le fait que Crassus, alors âgé de 60 ans et n’ayant pas combattu depuis deux décennies, s’engage dans une guerre contre une puissance inconnue fut perçu comme une folie. Les autorités romaines essayèrent même d’illustrer l’imprudence de cette entreprise par des présages défavorables lors de consultations publiques, allant jusqu’à tenter en vain de l’arrêter. Un magistrat accomplit une malédiction rituelle à son encontre aux portes de la ville, un geste qui, bien que symbolique, traduit l’inquiétude suscitée par ce dessein. Mais rien n’arrêta Crassus ; ou peut-être que cette malédiction eut plus d’influence qu’imaginé.

Marcus Crassus fit plusieurs erreurs fatales lors de son expédition contre les Parthes. Tout d’abord, il refusa une offre du roi d’Arménie qui lui proposait près de 40 000 soldats pour traverser l’Arménie, un itinéraire plus sûr. Contre l’avis de ses conseillers, Crassus choisit de franchir l’Euphrate et d’emprunter la route terrestre beaucoup plus dangereuse, suggérée par un chef arabe indélicat.

Le principal problème de Crassus fut de sous-estimer l’adversaire. Il imagina que les Parthes utiliseraient des tactiques d’infanterie comparables à celles des Romains ou des autres peuples locaux. Or, c’était loin d’être le cas.

Malgré leur supériorité numérique, les Romains n’étaient pas préparés à la tactique parthes basée sur la cavalerie et les archers montés. Crassus incita ses hommes à maintenir leur formation de combat en espérant que les Parthes s’épuiseraient en flèches, ce qui ne se produisit jamais. Les Parthes utilisaient des chameaux chargés de flèches comme réserve, leur permettant d’attaquer sans relâche. Ils s’approchaient de près, décochaient une pluie de flèches, reculaient pour se réapprovisionner, puis attaquaient de nouveau.

Leur maîtrise était telle qu’ils pouvaient même tirer en reculant, dominant ainsi les combats. Face à cette situation, les soldats de Crassus, menacés de mutinerie, exigèrent que leur chef négocie avec les Parthes. En deuil de son fils tué au combat, Crassus accepta à contrecœur. Mais lorsque les Romains suspectèrent un piège, une bagarre éclata, qui coûta la vie à Crassus et à ses hommes lors de la bataille de Carrhes.

Le destin de Marcus Crassus, l’homme qui a vaincu Spartacus, s’achève de façon aussi tragique que spectaculaire, laissant loin derrière lui une légende empreinte de rumeurs et d’humiliations. Après sa mort, les sources romaines regorgent de récits étonnants et parfois cruels sur le sort réservé au plus riche citoyen de Rome.

Une des histoires les plus célèbres, reprise sans honte par la postérité, évoque la vengeance des Parthes. Selon cette légende, ceux-ci auraient versé de l’or en fusion dans la bouche de Crassus, symbolisant de manière macabre sa soif insatiable de richesse. D’autres relatent que son corps aurait été jeté sans cérémonie parmi des cadavres anonymes, abandonné à la dévoration des animaux et des oiseaux.

L’anecdote la plus étrange provient de Plutarque : le général parthe aurait envoyé la tête de Crassus au roi de Parthie comme cadeau de mariage pour son fils. Durant les festivités, cette tête trônait sur un bâton, participant à une représentation théâtrale de Les Bacchantes d’Euripide, une pièce se concluant elle aussi par la mise en scène d’une tête coupée sur un pieu.

Plutarque rapporte également une ultime humiliation : un prisonnier romain ressemblant vaguement à Crassus fut habillé en femme par les Parthes. Ce dernier fut moqué sous les titres « Crassus » et « imperator », participant à une procession burlesque où des têtes romaines coupées étaient traînées par des chameaux, simulant de manière grotesque le triomphe tant recherché par Marcus Crassus toute sa vie. Ce faux triomphe souligne avec amertume la déchéance de cet homme dont l’avidité et l’ambition se sont terminées dans la disgrâce.