La plupart des grands musées à travers le monde exposent des artefacts provenant d’autres pays. Mais combien d’entre eux détiennent véritablement le droit de posséder ces trésors ?

Cette question complexe fait régulièrement débat. En 2013, par exemple, le Metropolitan Museum de New York a restitué deux statues à leur pays d’origine, le Cambodge, après la présentation de preuves évidentes de leur vol dans un temple. Ce genre d’exemple est encourageant, mais selon l’Archaeological Institute of America, jusqu’à 90 % des objets dits « classiques » et de certaines autres catégories ont été acquis par des musées dans des circonstances douteuses.

Pour répondre à cette problématique, plusieurs organisations se sont spécialisées dans la traque et la restitution des artefacts volés. Parfois, ces efforts aboutissent. En 2020, une couronne du XVIIIe siècle a ainsi été rendue à l’Éthiopie, vingt et un ans après sa disparition, illustrant un retour au patrimoine légitime.

Toutefois, cette dynamique reste loin d’être systématique. Dans certains cas, les États possédant ces objets remarquables hésitent à les restituer, préférant les conserver au sein de leurs collections, parfois avec une certaine indifférence envers les revendications des pays d’origine.

C’est donc une lutte permanente où l’histoire, la culture et le droit s’entremêlent, motivant de nombreux pays à revendiquer ce qui leur appartient de droit, afin de préserver et faire reconnaître leur héritage culturel.

Une vaste partie du British Museum est consacrée au frise qui ornait autrefois le Parthénon d’Athènes. Depuis longtemps, la Grèce demande la restitution de ces œuvres emblématiques, mais le Royaume-Uni refuse catégoriquement.

Selon National Geographic, cette histoire est loin d’être simple. En 1803, Lord Elgin, également connu sous le nom de Thomas Bruce, alors ambassadeur britannique auprès de l’Empire ottoman, obtint l’autorisation des autorités ottomanes d’Athènes ainsi que du gouvernement local pour enlever une grande partie de la frise du Parthénon et d’autres éléments architecturaux. La valeur réelle de ce permis et la manière dont Elgin l’a appliqué restent sujets à controverse.

Par ailleurs, au moment de son arrivée, le Parthénon avait déjà subi d’importants dégâts : un amiral italien avait essayé de le piller en détruisant plusieurs statues, des pierres avaient été extraites pour la construction, et les visiteurs s’adonnaient fréquemment à des prélevés souvenirs.

Elgin fit transporter ces pièces à Londres, engendrant des coûts considérables. Elles furent exposées au British Museum à partir de 1832, année même où la Grèce accéda à l’indépendance et commença à réclamer leur retour. Malgré ces démarches persistantes, les marbres sont toujours conservés à Londres. En 2020, après une nouvelle demande officielle, le Premier ministre britannique Boris Johnson déclara que ces œuvres avaient été « sauvées, à juste titre, par Elgin ».

En 2018, le succès du film Black Panther a dépassé le simple divertissement de super-héros pour mettre en lumière une problématique historique majeure que plusieurs pays africains vivent encore aujourd’hui. La scène où Killmonger, incarné par Michael B. Jordan, s’interroge sur la provenance des artefacts africains détenus dans un musée britannique reflète une réalité qui pourrait se dérouler dans de nombreux musées européens, notamment en Belgique.

Cette même année, la Belgique a rouvert les portes de son Musée de l’Afrique après d’importantes rénovations qui ont duré plusieurs années et coûté des millions. Cependant, la réouverture n’a pas permis de résoudre un problème crucial : une grande partie des objets exposés provient du Congo, arrachés durant l’une des périodes les plus sombres de son passé colonial.

Selon des sources telles que The New York Times, plus de 120 000 objets présents dans la collection du musée ont été prélevés au Congo lors des 80 années où la Belgique exerçait sa domination coloniale. Ce passé est marqué par des souffrances immenses, avec des milliers de morts provoquées par l’exploitation effrénée du caoutchouc. Cette époque est aussi tristement célèbre pour le fait que des Congolais aient été exhibés dans des zoos humains, un épisode déshumanisant que seule une analyse historique approfondie peut pleinement comprendre.

Malgré les efforts du musée pour présenter une version plus honnête et critique de l’histoire coloniale, la République démocratique du Congo demeure profondément insatisfaite. À la réouverture, le président Joseph Kabila a d’ailleurs officiellement déclaré que son pays revendiquait le retour de tous les objets volés. Face à cette demande solennelle, le musée n’a pas encore donné de réponse, laissant en suspens une question fondamentale sur le patrimoine et la restitution des « artefacts récupérés ».

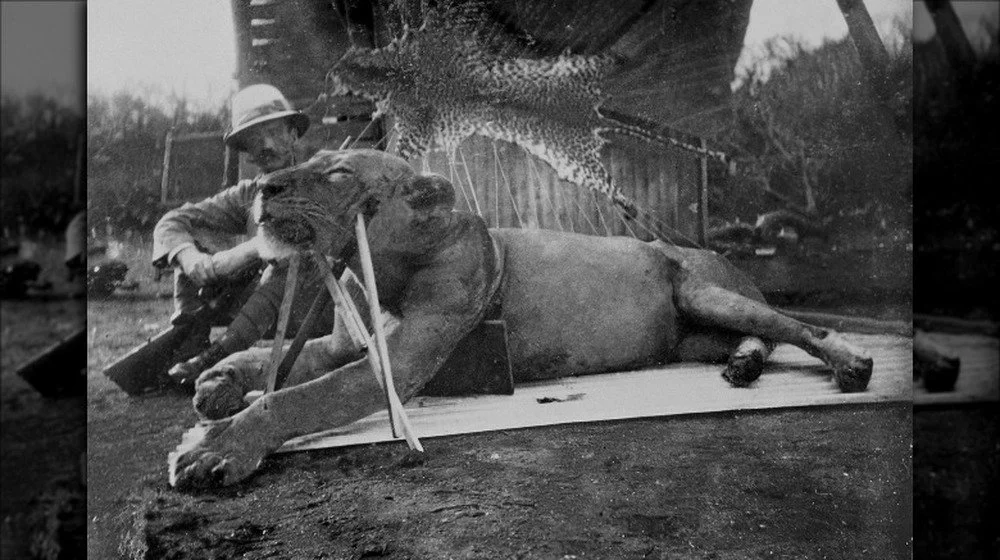

En 1996, le film The Ghost and the Darkness mettait en scène Michael Douglas et Val Kilmer dans un récit dramatique basé sur une histoire vraie. Il racontait l’épopée de deux lions mangeurs d’hommes qui terrorisaient une équipe chargée de construire une voie ferrée au Kenya. Surnommés « Le Fantôme » et « L’Ombre » par le lieutenant-colonel John Henry Patterson, le chasseur qui finit par les abattre, ces félins sont devenus légendaires.

En 1898, dans la région de Tsavo, ces lions furent accusés d’avoir causé la mort de jusqu’à 135 personnes. Des analyses chimiques récentes ont précisé cette tragédie : un lion aurait dévoré 10 victimes, l’autre environ 24, selon Smithsonian Magazine. Cette vérité scientifique révèle aussi que ces lions n’étaient pas naturellement portés à attaquer l’homme mais avaient préféré des proies « molles » en raison de maladies dentaires sévères.

Les restes des célèbres lions ont été envoyés au Chicago Field Museum, où ils sont toujours exposés. Pourtant, dès 2007, le Musée National du Kenya a officiellement demandé leur rapatriement, souhaitant les intégrer à une exposition dédiée à l’histoire kenyane. Ce désir de restituer ces artefacts reflète l’importance accordée au patrimoine culturel et historique dans la mémoire collective du pays.

Le monde regorge de créations mystérieuses façonnées par l’homme, et depuis des siècles, les célèbres statues moai de l’Île de Pâques fascinent toutes celles et ceux qui ont la chance de les apercevoir. Cette île, appartenant au peuple Rapa Nui, abrite des monolithes qui suscitent émerveillement et curiosité, surtout lorsqu’on peut les observer de près.

Parmi ces œuvres emblématiques, l’une des statues moai se trouve depuis 1869 au British Museum, après que le commodore Richard Powell à bord du HMS Topaz ait débarqué sur l’île, déterré cette statue de quatre tonnes, et l’ait emmenée en Angleterre. Offerte à la reine Victoria, elle a ensuite rejoint la collection du musée londonien. Pourtant, le peuple Rapa Nui réclame le retour de cet artefact.

Carlos Edmunds, président du Conseil des Anciens, explique avec émotion : « Ce n’est pas une simple pierre. Elle incarne l’esprit d’un ancêtre, presque comme un grand-père. Ce que nous voulons récupérer, ce n’est pas une statue, mais une présence vivante pour notre île. » L’objet exposé au musée n’est pas n’importe quel moai anonyme : il s’agit de Hoa Hakananai’a, une figure protectrice qui symbolisait la cohésion et la protection des tribus locales.

Certains avancent que les monuments encore présents sur l’île subissent des dégradations, en grande partie dues à l’érosion naturelle, ce qui justifierait la conservation de la statue au British Museum. Cependant, en 2019, la gouverneure de l’Île de Pâques, Tarita Alarcon Tapu, lançait un appel poignant : « Donnez-nous une chance afin qu’il puisse revenir. Nous ne sommes qu’un corps, mais vous, peuple britannique, vous détenez notre âme. »

Le British Museum conserve environ 900 objets provenant du Royaume du Bénin, dont une centaine sont exposés en permanence. Parmi eux figurent les célèbres bronzes du Bénin, une série de sculptures créées pour la cour royale de la ville de Bénin. Mais pourquoi ces trésors sont-ils en Angleterre ?

Entre 1897 et 1960, le Bénin était placé sous la domination de l’Empire britannique, une période qualifiée par l’historienne nigériano-américaine Nwando Achebe de « très hypocrite ». Elle souligne que les traités signés à l’époque étaient largement trompeurs : les clauses négociées et celles écrites étaient souvent très différentes. La population ignorait ainsi qu’elle cédait en réalité les clés du royaume, ainsi que d’autres biens précieux.

Ce contexte a mené à un violent affrontement lorsque le roi de Bénin a résisté à la domination britannique. En réponse, les forces britanniques ont écrasé la rébellion avec une brutalité extrême : des milliers de morts, la destruction massive de quartiers entiers de la ville, et surtout, un pillage systématique des richesses, dont les bronzes qui se retrouvent aujourd’hui au British Museum.

En 2018, un espoir de restitution semblait naître lorsque CNN annonçaient que ces bronzes allaient retourner au Nigéria. Cependant, il s’agissait seulement d’un prêt temporaire, un geste jugé comme une nouvelle forme d’humiliation. En 2020, des musées permanents ont été érigés pour accueillir ces œuvres, mais la BBC a insisté sur le fait que ce prêt dépendait étroitement de la volonté du gouverneur Godwin Obaseki, principal négociateur de l’accord. Son éventuel départ soulève des interrogations quant à l’avenir de ce prêt et à un éventuel retour définitif.

La Pierre de Rosette est célèbre non seulement sous ce nom, mais aussi comme une clé indispensable au déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Gravée en trois langues différentes — démotique, grec ancien et hiéroglyphes — cette pierre a permis de percer le mystère des symboles anciens et de mieux comprendre la civilisation égyptienne.

Bien qu’il semble naturel qu’elle repose en Égypte, la Pierre de Rosette se trouve depuis plus de deux siècles au British Museum à Londres. Sa découverte remonte au 19 juillet 1799, lorsque des soldats français sous le commandement de Napoléon la mirent au jour. Conformément aux ordres de ce dernier de saisir tous les objets culturels importants, la pierre fut d’abord emportée par les Français.

Lorsque le pouvoir de Napoléon s’effondra face aux Britanniques, ceux-ci s’approprièrent plusieurs trésors vaincus, parmi lesquels figurait la Pierre de Rosette. Dès 1802, elle fut exposée au British Museum, où elle demeura sans contestation majeure jusqu’en 2003. Cette année-là, pour la première fois, l’Égypte réclama officiellement la restitution de ce précieux artefact.

Depuis cette date, les demandes de retour ont été formulées à intervalles réguliers par les autorités égyptiennes. Chaque fois, la réponse britannique reste ferme, refusant la restitution. Ce débat continue d’illustrer les enjeux complexes du patrimoine mondial et la quête de nombreux pays pour récupérer leurs artefacts historiques.

L’histoire entourant la restitution du buste de Néfertiti, âgé de 3 400 ans, illustre parfaitement les tensions qui peuvent naître autour des artefacts emblématiques. Ce buste, découvert en 1912 en Égypte, fut rapidement transféré en Allemagne. Pourtant, les documents d’époque suggèrent que les découvreurs ont minimisé son importance réelle pour faciliter son départ hors du territoire égyptien, une manœuvre que l’on peut aujourd’hui qualifier d’ambiguë.

Le Président de la Fondation du Patrimoine Culturel Prussien, qui supervise le musée de Berlin où se trouve le buste, a répondu de façon inattendue à la demande formelle de l’Égypte pour son retour : « Le buste est et reste l’ambassadeur de l’Égypte à Berlin. » Cette affirmation surprenante détourne la notion traditionnelle d’ambassade, attisant ainsi la colère justifiée de l’Égypte. Celle-ci affirme en effet que le buste a été sorti du pays sans aucune autorisation, ce que dénoncent plusieurs sources, dont Al-Monitor.

Cette controverse ne s’arrête pas là. Lorsque le Neues Museum de Berlin a réalisé un scan en 3D du buste, il a d’abord refusé de partager ces images numériques, freinant ainsi la recherche internationale. Ce n’est qu’après plusieurs années que ces scans ont été rendus publics, accompagnés d’une mention de droit d’auteur soulignant la propriété exclusive du musée sur ces images, comme le relate Smithsonian Magazine. Cette situation met en lumière les enjeux liés à la conservation, à l’accessibilité scientifique et à la souveraineté culturelle autour des artefacts antiques.

Parmi les artefacts célèbres que les pays cherchent à récupérer, aucun n’a suscité autant d’attention que le diamant Koh-i-Noor. Ce joyau, dont le nom signifie « Montagne de lumière » en persan, trône aujourd’hui parmi les joyaux de la couronne britannique. Même ceux qui ne connaissent pas son nom ont probablement aperçu ce diamant impressionnant, réputé pour sa taille et sa beauté exceptionnelles.

Les origines du Koh-i-Noor mêlent histoire et légendes, rendant difficile la distinction entre faits avérés et mythes véhiculés à travers les siècles. Selon les chercheurs Anita Anand et William Dalrymple, le premier témoignage documenté remonte à 1628, époque où le diamant ornait un trône somptueusement décoré de pierres précieuses. Lorsqu’il devint la propriété du souverain sikh Ranjit Singh, il dépassa sa simple fonction ornementale pour devenir un symbole puissant d’autorité et de souveraineté.

Ce rôle symbolique explique en partie la controverse entourant sa possession. Le transfert du Koh-i-Noor aux Britanniques ne fut pas un simple échange de bijoux : il s’inscrivit dans un contexte colonial qui aboutit au retrait de l’indépendance de l’Inde. Le diamant fut ainsi inclus dans les joyaux de la couronne britannique, un geste perçu par l’Inde comme une dépossession historique injuste.

Depuis, cette pierre précieuse est au cœur de demandes diplomatiques répétées. L’Inde revendique son retour, affirmant que cela reviendrait à restituer un trésor à son propriétaire légitime. De l’autre côté, le gouvernement britannique, illustré par la déclaration de David Cameron en 2013, maintient que la restitution ne serait pas une décision « sensée » en l’état des choses. Ce débat symbolise plus largement les enjeux complexes liés au rapatriement des artefacts récupérés durant les périodes coloniales.

L’histoire débute par un épisode méconnu de l’histoire chinoise : la destruction en 1860 de l’Ancien Palais d’Été par les forces britanniques. En représailles à la mort du reporter Thomas Bowlby du Times, ce site parmi les plus sacrés de Chine fut réduit en ruines. Cette démarche fut même menée, de manière paradoxale, par Lord Elgin, célèbre pour les marbres qui portent son nom.

Cependant, avant cette destruction, le site avait déjà été pillé lors d’une alliance entre forces françaises et britanniques. Selon la BBC, des trésors furent dérobés puis vendus aux enchères, partiellement pour financer les opérations militaires de l’époque.

Parmi ces trésors volés figuraient des têtes en bronze représentant les animaux du zodiaque chinois. Certaines ont été retrouvées et restituées : en décembre 2020, la tête du cheval a été offerte à la Chine à titre posthume par le magnat des casinos Stanley Ho. De plus, en 2013, la BBC rapportait que les têtes du rat et du lapin avaient été achetées puis renvoyées par François-Henri Pinault, un dirigeant de Kering.

La restitution de la tête du cheval, septième à être retournée en Chine, a ravivé les appels au retour des cinq têtes toujours manquantes. D’après le Global Times, celles du mouton, du serpent, du coq, du dragon et du chien sont toujours introuvables. Bien que des photos supposées des têtes du dragon et du chien aient circulé, leur authenticité et leur sort restent incertains.

Le capitaine James Cook est célèbre pour avoir « découvert » la baie de Botany en 1770, bien que cette terre ait été habitée depuis des millénaires par les peuples aborigènes. Lors de ce premier contact, un homme Gweagal nommé Cooman fut tragiquement abattu. Son bouclier et ses armes furent alors saisis par Cook et son équipage, qui les embarquèrent à bord du HMS Endeavour avant de ramener ce butin en Angleterre.

Le bouclier, désormais conservé au British Museum, est devenu un symbole poignant du combat pour la restitution des artefacts culturels. Ce n’est pas seulement la population aborigène australienne qui réclame son retour, mais aussi Rodney Kelly, descendant direct de Cooman. En 2019, Kelly a eu l’occasion émouvante de prendre en main ce bouclier lors d’une visite au musée britannique. Toutefois, ce moment de fierté s’est rapidement transformé en tristesse lorsqu’il a dû le reposer pour qu’il soit rangé à nouveau dans sa vitrine.

Alors que le British Museum se montre prêt à envisager un prêt du bouclier à une institution australienne, Rodney Kelly estime que cela ne suffit pas. Pour lui, la portée symbolique et culturelle de cet artefact dépasse largement l’intérêt des visiteurs qui passent rapidement devant sans en comprendre toute l’histoire. Ce combat illustre ainsi le poids du patrimoine immatériel lié aux objets historiques et la nécessité de leur réappropriation par les communautés d’origine.

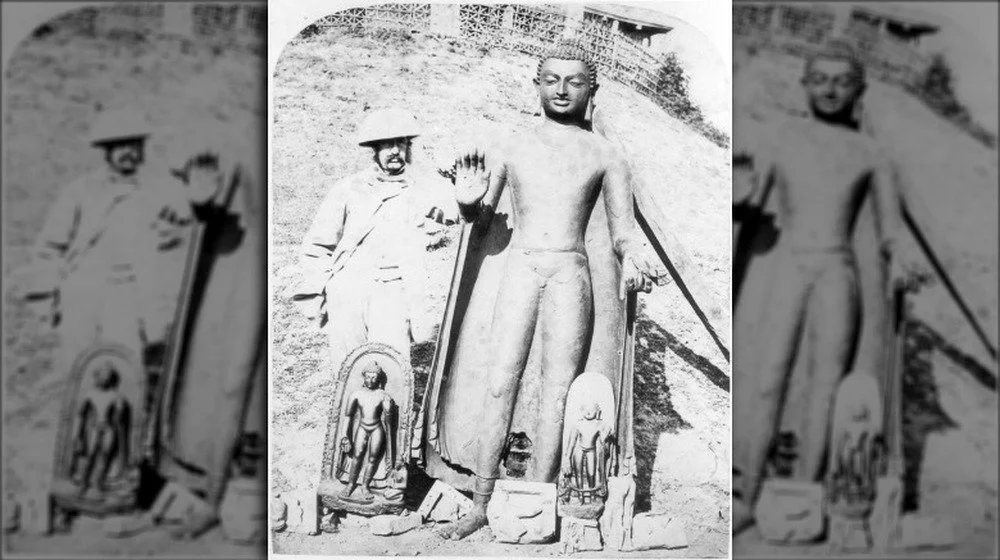

Le Bouddha de Sultanganj est une statue en cuivre datant du VIIe siècle, remarquable par sa taille imposante : plus de deux mètres de hauteur et environ 450 kilogrammes. Il s’agit du plus grand et unique exemplaire de ce type, ce qui lui confère une importance culturelle majeure. Aujourd’hui, ce trésor est conservé à Birmingham, mais les liens historiques et spirituels le rattachent à l’Inde, notamment à Sultanganj, lieu de pèlerinage important pour les bouddhistes.

Découverte dans les années 1860 lors de travaux ferroviaires dans les ruines d’un monastère bouddhiste, la statue a rapidement fait parler d’elle. Le maire de Birmingham de l’époque, informé de cette trouvaille, s’est empressé de la faire expédier en Angleterre, où elle a ensuite été offerte au musée municipal. Elle est devenue l’une des pièces maîtresses de la collection consacrée à l’art bouddhiste. Cependant, la façon dont elle a quitté le sol indien soulève des interrogations sur la légitimité de son transfert, d’autant plus que la statue échappa de peu à un rapatriement vers le British Museum.

Depuis, l’Inde revendique le retour de ce bouddha, estimant qu’il doit retrouver sa place originelle à Sultanganj pour les fidèles et pour la préservation de son patrimoine culturel. Ce cas illustre parfaitement les enjeux autour des artefacts récupérés et des débats passionnés qui entourent le retour des patrimoines historiques aux pays d’origine.

Un village réclame le retour du char de Monteleone

L’histoire de ce char pré-romain débute en 1902, lorsqu’un propriétaire terrien découvre une chambre funéraire ancienne enfouie sous ses terres et décide de creuser pour en extraire les objets trouvés. Ce contexte d’époque explique en partie l’ampleur de sa découverte puis la dispersion de ce trésor. L’objet fini par être acheté par le Metropolitan Museum of Art, où il réside depuis.

Cependant, la réalité est plus complexe. Selon une enquête d’une radio américaine, ce n’est pas un riche propriétaire qui a trouvé ce char, mais un berger qui, dans la précarité, ignorait la véritable valeur de ce qu’il possédait. Pour se protéger des intempéries, il le vend au poids du métal — un geste bien loin de la valeur culturelle de l’objet. Ce dernier fut finalement acquis par J.P. Morgan, grand collectionneur, qui l’a exporté aux États-Unis avant même que le Parlement italien ait pu examiner la provenance du char. Ce retrait rapide équivaut à s’emparer d’un trésor avant même que les intéressés n’en soupçonnent l’existence.

Aujourd’hui, la position officielle de l’Italie semble tolérante, évoquant une sorte de « trouvé, gardé ». Pourtant, le village de Monteleone di Spoleto, d’où provient cette pièce unique, ne désarme pas. Ses 600 habitants, à travers la voix de leur maire Nando Durastanti, revendiquent ce patrimoine comme partie intégrante de leur identité collective : « Le char fait partie de l’ADN des gens […] Il est lié aux hommes et aux femmes qui ont vécu ici autrefois et qui y vivent encore aujourd’hui. »