Sommaire

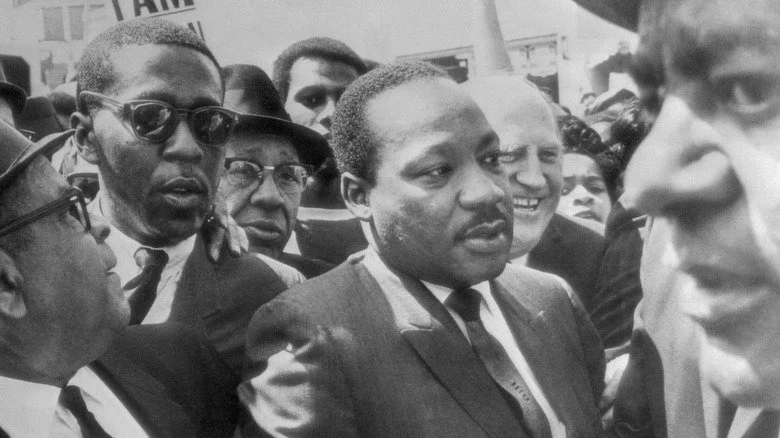

Les Derniers Mois de Martin Luther King Jr.

La vie de Martin Luther King Jr. est souvent racontée de manière si variée qu’il peut sembler, aux yeux de certains, un personnage mythique et lointain. Pourtant, King était bien un être humain, engagé dans des luttes historiques tout en réagissant aux pressions de son rôle d’une manière qui lui était propre. Cela est particulièrement évident dans l’année qui a précédé son assassinat, de l printemps 1967 jusqu’à son décès à Memphis, Tennessee, le 4 avril 1968.

Au cours de ces douze mois, King a poursuivi son travail pour les droits civiques, tout en élargissant ses objectifs à des questions plus larges qu’il estimait liées à son œuvre bien connue pour l’égalité raciale. Il a notamment commencé à s’opposer à la guerre du Vietnam et a pris ses premières initiatives pour organiser une campagne de plaidoyer pour les Américains à faibles revenus. Ces nouvelles efforts ont été applaudis par certains, mais d’autres sont restés sceptiques. Certains ont même commencé à remettre en question si l’adhérence de King à la non-violence et sa volonté de collaborer avec des figures établies comme le président Lyndon B. Johnson nuisaient au mouvement.

Avec la montée des orateurs séparatistes noirs comme Malcolm X et du mouvement Black Power plus militant, cette perception semblait se confirmer pour beaucoup. En 1967, alors que le pays était toujours en proie à des conflits civils et participant à une guerre sanglante et controversée, King était devenu une figure complexe pour de nombreux Américains. Sa dernière année n’a fait qu’accentuer l’intensité de sa position.

Un virage anti-guerre marqué

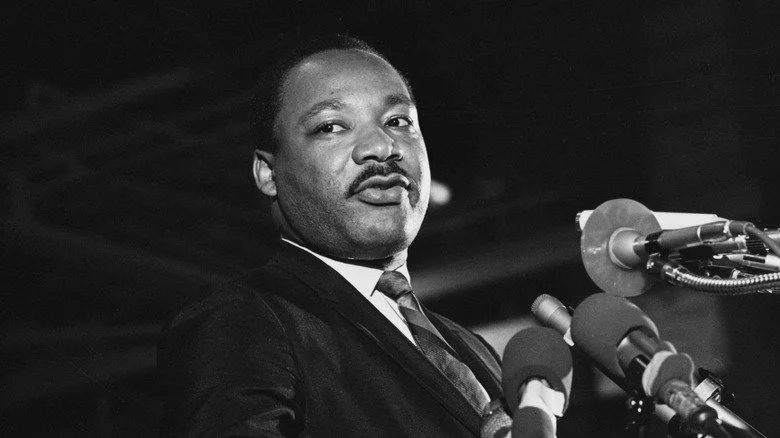

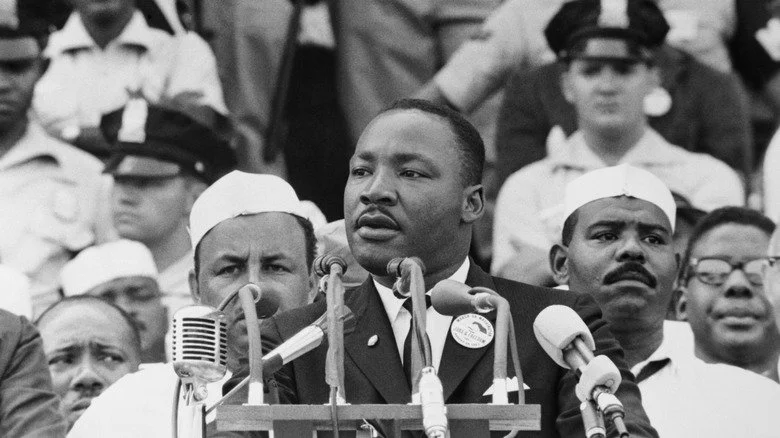

Bien que l’essentiel des travaux de Martin Luther King Jr. ait été axé sur le militantisme pour les droits civiques, sa dernière année de vie a été marquée par des déclarations anti-guerre de plus en plus claires. Ce changement ne devrait pas être totalement surprenant, étant donné son engagement pour la non-violence, récompensé par le prix Nobel de la paix en 1964. Néanmoins, sa critique ouverte de la guerre du Vietnam a surpris certains, y compris de longs fidèles. Ce revirement a été illustré par son discours intitulé « Au-delà du Vietnam — Un temps pour rompre le silence », prononcé le 4 avril 1967 à l’église Riverside de New York, exactement un an avant son assassinat.

Devant l’auditoire, il a affirmé que sa conscience ne pouvait plus lui permettre de rester muet, bien qu’il ait déjà rencontré une résistance à l’idée de sortir de son rôle de défenseur des droits civiques. Reconnaissant la complexité de la guerre, King a déclaré qu’il aurait dû « d’abord s’exprimer clairement face au plus grand pourvoyeur de violence dans le monde aujourd’hui — mon propre gouvernement. » Poursuivant son propos, il a ajouté que « si l’âme de l’Amérique devient totalement empoisonnée, une partie de l’autopsie doit lire : Vietnam. » Après avoir décrit les effets dévastateurs de la guerre et la peur grandissante qui règne, il a appelé à un cessez-le-feu. « Nous avons encore un choix aujourd’hui : coexistence non-violente ou annihilation violente, » a-t-il conclu. « Nous devons passer de l’indécision à l’action. »

Conflit avec Lyndon B. Johnson

Au cours de ses derniers mois, Martin Luther King Jr. se heurta à Lyndon B. Johnson, le président des États-Unis, qui avait été un fervent soutien de son combat pour les droits civiques. Bien que leur collaboration ait principalement été discrète—notamment lors du passage de la loi sur les droits civiques de 1964 et de la loi sur le droit de vote de 1965—Johnson avait toujours affiché publiquement son engagement envers la cause défendue par King. Il disait que le développement d’une législation sur les droits civiques serait l’une des meilleures manières d’honorer la mémoire de John F. Kennedy, récemment assassiné.

En privé, des échanges réguliers avaient lieu entre Johnson et King, mais la méfiance persistait des deux côtés, exacerbée par les efforts de J. Edgar Hoover, directeur du FBI, qui cherchait à discréditer King, le suspectant d’être un communiste secret.

Cependant, le nouveau positionnement public de King contre la guerre du Vietnam constitue un obstacle majeur dans sa relation avec LBJ. Leur dernière conversation eut lieu en 1966, où ils discutèrent du Vietnam. Par la suite, King ignora Johnson, annulant plusieurs réunions, y compris celle prévue avant son discours « Beyond Vietnam ».

Johnson, visiblement déconcerté, permettait au FBI de divulguer aux journalistes des informations sur les liens de King avec l’avocat Stanley Levison, associé au Parti communiste américain. Quelle que soit la véracité de cette relation, la tension entre King et Johnson s’accrut lorsque King annonça publiquement qu’il ne soutiendrait pas la candidature de Johnson à la présidence en 1968, bien que ce dernier ait ensuite renoncé à se représenter.

Martin Luther King Jr. pris dans la tourmente

Martin Luther King Jr. n’était pas étranger à la controverse, mais ses autres combats rendaient certains de ses partisans mal à l’aise, voire en colère. Pour ceux à gauche, il semblait que King ne poussait pas assez fort pour le changement. Ses tactiques non-violentes et sa disposition à coopérer étaient perçues comme un signe de faiblesse morale et de capitulation face aux autorités. Du côté des plus conservateurs, le rejet de la guerre du Vietnam par King — sans oublier son argumentation percutante selon laquelle l’Amérique perdrait son âme — était également préoccupant. Était-il vraiment un communiste anti-américain, après tout ? Même si certains jugeaient cette idée alarmiste, ils exprimaient des inquiétudes quant au fait que King s’écartait de son rôle. Pour eux, sa défense de la paix était une distraction par rapport à l’objectif initial d’égalité raciale.

Le New York Times publia un éditorial intitulé « L’erreur de Dr. King » qui soutenait justement cela, arguant que l’essai de King de lier la guerre controversée à l’inégalité aux États-Unis manquait de fondement. Les réactions des lecteurs illustraient la réaction mitigée. Certains critiquaient le NYT pour sa tentative de dissocier des questions complexes réellement interconnectées, tandis que d’autres clamaient que l’appel de King à dénoncer la violence américaine dans la guerre était un pas de trop. Dans l’ensemble, il était douloureusement évident que la stature de King avait subi un coup sévère au cours de cette décennie. Un sondage Gallup de 1966 indiquait que 63 % des Américains désapprouvaient son action, en contraste frappant avec sa réputation plus flatteuse d’aujourd’hui.

King s’est tourné vers la défense des personnes à faible revenu

Dans son discours intitulé « Au-delà du Vietnam », Martin Luther King Jr. a non seulement dénoncé la guerre du Vietnam, mais a aussi souligné le lien entre cette guerre et la pauvreté. Il a évoqué la guerre contre la pauvreté lancée par Lyndon B. Johnson, qui faisait partie de l’effort de la Grande Société, intégrant les premiers programmes de pré-scolarisation Head Start ainsi que les débuts de Medicare et Medicaid pour les personnes âgées et les Américains à faible revenu. Cependant, la guerre du Vietnam a conduit LBJ à réorienter les fonds alloués à cette lutte contre la pauvreté.

Dans son discours d’avril 1967, King a déclaré qu’après l’engagement des États-Unis au Vietnam, « j’ai vu ce programme brisé et déchiqueté, comme s’il s’agissait d’un simple jouet politique dans une société devenue folle de guerre. » De plus, King a affirmé que la guerre touchait de manière disproportionnée les Américains pauvres et noirs, qui étaient contraints « de se battre et de mourir dans des proportions extraordinaires par rapport au reste de la population. » En 1965, bien qu’ils ne représentent qu’environ 12 % de la population américaine, les Afro-Américains constituaient 31 % des troupes de combat au Vietnam et 24 % des pertes en combat (selon la Bibliothèque du Congrès).

Bien que King n’ait pratiquement rien eu à voir avec les efforts sur le terrain au Vietnam, dans la dernière année de sa vie, il a commencé à s’attaquer à la pauvreté sur le sol américain. En novembre 1967, il a annoncé à son équipe de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) que l’organisation entreprendrait ce qu’il a qualifié de « Campagne des pauvres ». L’idée était de rassembler environ 2 000 personnes à faible revenu de différentes communautés pour une marche à Washington, D.C. Cependant, King n’a pas pu faire avancer la Campagne des pauvres avant son assassination en avril 1968.

Il était toujours sous enquête active par le FBI

J. Edgar Hoover n’était pas connu pour se faire des amis. Dans les années 1960, il s’était imposé comme le directeur du FBI et également en tant que l’un des principaux croisés anti-communistes du pays. Hoover utilisait le réseau de surveillance de l’agence pour rassembler des dossiers sur des individus qu’il considérait comme des menaces potentielles. De nombreux artistes, activistes et figures politiques progressistes étaient sous l’œil attentif de lui et de son équipe. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que Martin Luther King Jr. était parfois la cible de la vindicte personnelle de Hoover.

Le FBI s’intéressa de plus en plus à King tout au long des années 1960, au point où le procureur général de l’époque, Robert F. Kennedy, autorisa les mises sur écoute des domiciles et bureaux de King. Bien qu’aucune preuve réelle de l’appartenance secrète de MLK à un mouvement communiste n’ait émergé, le FBI réussit à documenter l’infidélité de King envers sa femme, Coretta. La mission sembla alors se diriger vers la disqualification et la démoralisation de King, avec l’envoi d’une lettre anonyme au leader des droits civiques, l’incitant prétendument à mettre fin à ses jours.

L’objectif était apparemment de rendre King moins attrayant pour un éventuel recrutement par des communistes, mais ce point reste spéculatif. Bien que les écoutes aient cessé en 1965, Hoover et le FBI n’ont jamais complètement abandonné leur surveillance de King. En 1967 et 1968, King et ses associés avaient bien compris qu’ils étaient surveillés par le FBI, ayant supposé à juste titre que la lettre menaçante provenait de quelqu’un au sein de l’agence.

Sa vision du communisme est devenue plus complexe

Quoique le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, ait pu penser le contraire, Martin Luther King Jr. n’était pas communiste. Il avait même souligné que le communisme était incompatible avec sa foi chrétienne. Bien qu’il ait abordé le sujet depuis les années 1950, un discours de 1962 intitulé « Un chrétien peut-il être communiste ? » constituait l’une des expressions les plus claires de son scepticisme à ce sujet. Le qualifiant de « seul rival sérieux du christianisme », il affirmait qu’il n’était rien de moins qu’un mal.

Cela ne signifie pas pour autant que King était un capitaliste avéré. En fait, certains arguèrent qu’il pourrait être le plus justement considéré comme un socialiste chrétien, avec des déclarations indiquant qu’il pensait que la richesse et le pouvoir devraient être partagés entre tous les Américains. Toutefois, peut-être en raison du climat social et politique de l’époque, il n’a commencé à utiliser des mots comme « socialisme » dans ses discours que dans les dernières années de sa vie (dans les années 1950, il avait admis en privé avoir sympathisé avec le marxisme et d’autres formes de socialisme).

Vers la fin de sa vie, la vision de King sur le communisme est devenue plus nuancée. Bien qu’il n’ait jamais approuvé l’idéologie, il nota que peut-être les États-Unis et les Américains en général avaient développé une peur excessive de ce système. Dans son discours « Beyond Vietnam », King évoqua la « peur morbide du communisme » en Amérique, qu’il soutenait être si intense qu’elle empêchait tout réel progrès sur les questions de justice raciale et sociale.

Les efforts non violents de King en conflit avec le mouvement Black Power

La non-violence a longtemps été un principe fondamental de l’activisme de Martin Luther King Jr. Son engagement à cet égard reposait sur l’opposition aux idées qu’il jugeait mauvaises, mais non aux personnes qui les soutenaient. King soutenait généralement qu’elles méritaient encore de la compassion.

Cependant, à mesure que les années 1960 progressaient, d’autres militants commencèrent à s’opposer à cette approche. En 1964, Malcolm X critiquait ouvertement le principe de non-violence dans un discours intitulé « A Declaration of Independence », où il plaidait pour l’immigration des Noirs américains vers l’Afrique et dénonçait de manière énergique l’idée chérie par MLK Jr. : « Concernant la non-violence : il est criminel d’enseigner à un homme de ne pas se défendre alors qu’il est la victime constante d’attaques brutales », affirmait-il. « Il est légal et conforme à la loi de posséder un fusil de chasse ou un fusil. Nous croyons en l’obéissance à la loi. »

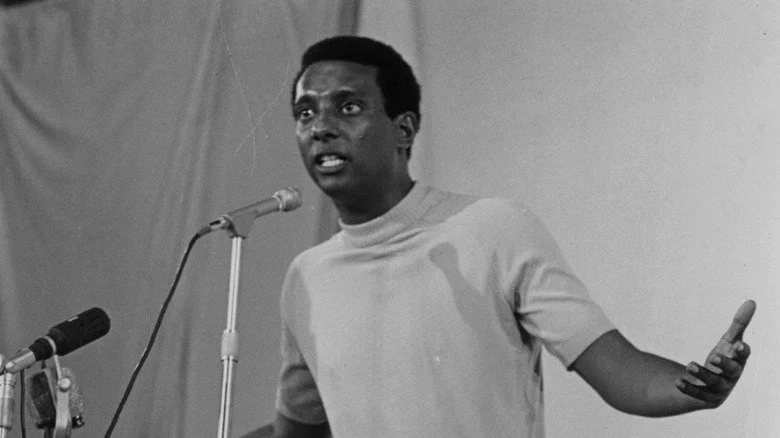

Deux ans plus tard, l’activiste Stokely Carmichael, qui avait été un partisan de la non-violence de King pendant ses années d’études, commença à appeler publiquement à un renforcement du « pouvoir noir » et s’éloigna de l’idée de non-violence, rejoignant de plus en plus la vision du séparatisme noir de Malcolm X. Le mouvement Black Power finit par être associé, à tort ou à raison, à la violence armée et à des groupes comme le Black Panther Party.

King déplora ce changement, affirmant qu’il indiquait une perte d’espoir pour l’avenir et pour les méthodes pacifiques qu’il avait longtemps défendues. Il exprima également son mécontentement face à l’idée de se retirer d’une société plus large et intégrée pour se regrouper en cercles fermés. Pourtant, bien qu’il ait exprimé ses préoccupations en privé, il n’a jamais critiqué publiquement le mouvement.

Une Dernière Rencontre avec Thich Nhat Hanh

Martin Luther King Jr. a collaboré étroitement avec Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste zen et militant pour la paix. Dans les années 1960, Thich Nhat Hanh avait déjà pris des mesures concrètes pour soutenir ceux qui souffraient au Viêt Nam du Sud et avait commencé à écrire et à s’exprimer contre la guerre du Vietnam. Accusé d’être communiste, il fut exilé du Vietnam en 1973. Ce n’est qu’en 2005 qu’il fut autorisé à revenir. Durant ces décennies, il gagna une renommée internationale en tant qu’activiste, écrivain, orateur et enseignant bouddhiste.

En 1965, Thich Nhat Hanh sollicita l’aide de King pour s’opposer à la guerre du Vietnam. Ils se rencontrèrent en personne en juin 1966 à Chicago. En janvier 1967, King écrivit au Comité Nobel norvégien pour nommer Thich Nhat Hanh au Prix Nobel de la paix (ce prix ne fut décerné à personne cette année-là). Dans sa lettre, King fit référence à son propre Prix Nobel de la paix reçu en 1964 et loua Thich Nhat Hanh non seulement en tant qu’ami personnel, mais aussi en tant que pionnier de l’activisme pour la paix, suffisamment brave pour s’exprimer contre la guerre malgré les réactions sévères qui en résultèrent.

Les deux hommes se rencontrèrent une dernière fois lors de la conférence Pacem in Terris en mai 1967 à Genève, en Suisse. Partageant un petit-déjeuner ensemble, Thich Nhat Hanh confia à King qu’au Vietnam, il était largement considéré comme « un bodhisattva ». Selon la Fondation Thich Nhat Hanh, ce terme désigne « un être éclairé essayant d’éveiller d’autres êtres vivants et de les aider à aller dans la direction de la compassion et de la compréhension ».

Il a connu des problèmes de santé mentale

Après de nombreuses années d’activisme pour les droits civiques et souvent face à des réactions violentes, Martin Luther King Jr. était épuisé. Dans les derniers mois de sa vie, certains ont remarqué que ses discours semblaient marqués par une fatigue évidente. Peut-être affligé par des années de menaces violentes, de scepticisme venant de tous bords, d’une tentative d’assassinat en 1958, et d’une route qui semblait encore longue vers une véritable égalité, il se trouvait à un point bas compréhensible. « J’en ai franchement assez de défiler, j’en ai assez d’aller en prison », a déclaré King, bien qu’il ait précisé que sa foi lui donnait l’énergie de continuer.

Mais des luttes plus profondes avec la santé mentale entraient-elles également en jeu ? En effet, si King avait jamais été diagnostiqué officiellement avec un trouble mental, l’irréductible J. Edgar Hoover aurait sans doute trouvé quelque chose à exploiter. Bien qu’aucun tel diagnostic n’ait été révélé, la ligne entre céder sous une pression immense et lutter contre un trouble comme la dépression est très fine. Il existe des indications selon lesquelles, en plus de tout le reste, King aurait dû réfléchir plus profondément à sa santé mentale en 1967 et 1968. Il aurait connu des épisodes de dépression sévère tout au long de sa vie et, à peine âgé de 12 ans, aurait tenté de mettre fin à ses jours après avoir appris la mort de sa chère grand-mère. Pourtant, certains avertissent que tenter de pathologiser Martin Luther King Jr. pourrait trop facilement occulter la complexité de sa vie et de sa mission.

Une marche en début d’année 1968 qui a mal tourné

Dans les premiers mois de 1968, une marche organisée par Martin Luther King Jr. a pris une tournure inattendue. Elle s’est centrée sur Memphis, Tennessee, où des travailleurs noirs de l’assainissement avaient commencé une grève en février. Les activistes sur place avaient déjà beaucoup fait pour mettre en lumière les salaires bas et les conditions de travail dangereuses auxquels étaient confrontés les grévistes, avec deux d’entre eux qui avaient tragiquement perdu la vie écrasés par des compacteurs à ordures le 1er février.

King est arrivé pour apporter son soutien et organiser une marche, mais le personnel de la SCLC était réticent à détourner des ressources de la Campagne des pauvres. Néanmoins, King s’est rendu à Memphis à la demande des organisateurs locaux.

Il a commencé très fort avec un discours prononcé devant environ 14 000 personnes, dans lequel il a souligné les enjeux liés au travail en jeu. Cependant, le 28 mars, une marche de protestation dirigée par King a mal tourné. Certains participants ont commencé à briser des fenêtres et à piller, la police a alors intervenu avec des gaz lacrymogènes, l’activiste a été rapidement évacué, plusieurs personnes ont été blessées et une a été tuée par balle. Ébranlé par cet incident, King a dû faire face à des accusations selon lesquelles d’autres marches prévues pourraient connaître une violence similaire.

Moins d’une semaine plus tard, King est retourné à Memphis pour diriger une autre marche, espérant ainsi restaurer les principes de la protestation non violente. Entre-temps, les dirigeants de la ville ont cherché une injonction fédérale pour interdire une autre marche.

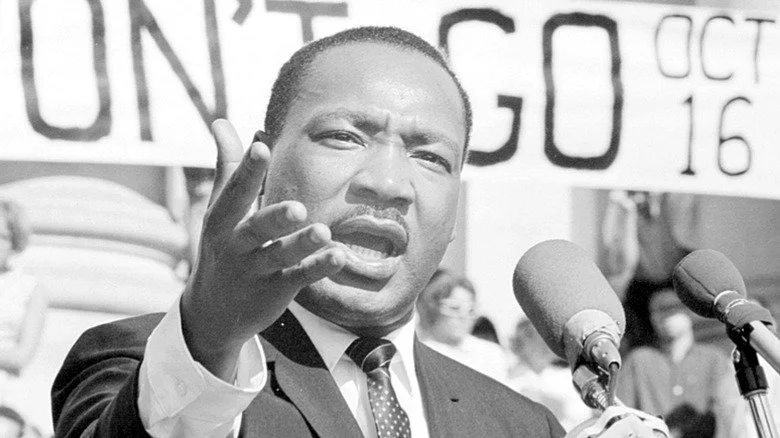

Il a répondu aux manifestations violentes dans son dernier discours

Le dernier discours prononcé par Martin Luther King Jr., désormais connu sous le nom de « J’ai été au sommet de la montagne », révélait clairement l’espoir et la fatigue qui luttaient au sein du leader des droits civiques. Ce discours, donné un jour avant son assassinat à Memphis, dans le Tennessee, était adressé à une foule rassemblée au temple Bishop Charles Mason de la ville. Bien qu’il ait dû être persuadé de parler par son camarade activiste Ralph Abernathy, le discours s’est avéré puissant et demeure l’un de ses discours les plus souvent cités. En évoquant les changements sociaux et politiques majeurs qu’il avait observés, King a déclaré à l’auditoire : « Il n’est plus question de choisir entre la violence et la non-violence dans ce monde ; c’est la non-violence ou l’inexistence. Voilà où nous en sommes aujourd’hui. »

Plus directement, il a fait référence à l’infighting dont il avait souvent été témoin et aux troubles qui avaient marqué non seulement les années précédentes, mais aussi la désastreuse marche quelques semaines plus tôt. « Nous devons rester unis et maintenir notre unité », a-t-il insisté. « Vous savez, chaque fois que Pharaon voulait prolonger la période de l’esclavage en Égypte, il avait une formule favorite pour y parvenir. Quelle était-elle ? Il gardait les esclaves en train de se battre entre eux. Mais lorsque les esclaves se regroupent, quelque chose se passe dans la cour de Pharaon, et il ne peut pas maintenir les esclaves en esclavage. »

Il était également ouvertement critique des injonctions que les autorités de Memphis avaient essayées d’imposer contre une autre marche. Peu importe si une telle action légale serait approuvée par un juge fédéral, King maintenait que cela n’avait aucune importance. « Mais quelque part, j’ai lu sur la liberté de se rassembler », a-t-il proclamé. « Quelque part, j’ai lu sur la liberté d’expression. »

King indiquait qu’il s’attendait à la mort, et bientôt

Le discours de Martin Luther King Jr. intitulé « J’ai été au sommet de la montagne » n’était pas simplement un défi. Ce n’était pas non plus l’expression d’un homme ayant atteint les limites de son endurance. Pourtant, King faisait preuve d’une conscience de sa propre mortalité qui s’est révélée étrangement prophétique moins de 24 heures plus tard.

Le sommet et la terre promise évoqués dans son discours rappellent clairement l’histoire de Moïse, qui s’adressa à Dieu au sommet du mont Sinaï dans le Livre de l’Exode. Plus tard, dans Deutéronome, Dieu, mécontent de Moïse, ne lui permit pas d’entrer dans la terre promise tant désirée, mais il lui permit d’en apercevoir le panorama depuis le mont Nébo avant sa mort. Au cours de ce discours, King a déclaré à la foule qu’il avait, de manière métaphorique, vu la terre promise — une société véritablement égalitaire — mais qu’« il se peut que je n’y arrive pas avec vous ».

« Comme n’importe qui, j’aimerais vivre une longue vie », a-t-il déclaré dans ses mots de conclusion. « La longévité a son importance. Mais je ne m’en préoccupe pas maintenant. […] Et donc, je suis heureux ce soir. Je ne m’inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. » Il semble maintenant étrange qu’il ait été assassiné le jour suivant alors qu’il se tenait sur le balcon de son hôtel. Cependant, la multitude de menaces violentes déjà proférées à son encontre et la tension élevée qui régnait dans le pays étaient manifestement présentes dans ses pensées cette nuit-là, influençant ainsi son discours puissant.