Sommaire

L’histoire d’Elizabeth Packard et son combat pour les droits des femmes

Elizabeth Packard n’avait pas l’intention de devenir une réformatrice sociale, mais son enfermement dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté par son mari l’a poussée à agir. Son équilibre mental a été mis en doute simplement parce qu’elle avait des divergences d’opinion avec son époux, notamment sur des questions religieuses. Au sein de cet hôpital, Packard a rencontré d’autres femmes qui avaient subi le même sort injuste.

À l’époque, dans l’État de l’Illinois, toute personne concernée avait le droit à un procès en cas de placement involontaire. Malheureusement, ce droit ne s’appliquait pas aux épouses. Ainsi, si un mari n’était pas satisfait de sa femme pour n’importe quelle raison, il était étonnamment facile de la déclarer folle et de l’envoyer à l’hôpital. Ce traitement ne se limitait pas seulement aux épouses, mais touchait souvent quiconque remettait en question le statu quo.

Cependant, Packard n’a pas fini par sombrer dans l’oubli au sein de l’hôpital psychiatrique. Elle a réussi non seulement à échapper aux griffes de l’établissement, mais aussi à celles de son mari. À la fin de son parcours, Packard a bel et bien eu le dernier mot. Malheureusement, l’enfermement injuste aux États-Unis persiste même au 21e siècle, illustrant ainsi les défis continus pour les droits des femmes.

La jeunesse d’Elizabeth Packard

Elizabeth Packard, née Betsey Parsons Ware le 28 décembre 1816 à Ware, dans le Massachusetts, est la fille de Lucy Parsons Ware et du révérend Samuel Ware. Bien que ses parents l’aient initialement nommée Betsey, elle adopta le nom d’Elizabeth durant son adolescence. Élevée par un père ministre calviniste, son enfance fut marquée par un accès privilégié à l’éducation, ce qui lui permit de fréquenter le séminaire féminin d’Amherst. Rapidement, elle fut reconnue par ses instructeurs comme l’une des meilleures élèves de l’établissement.

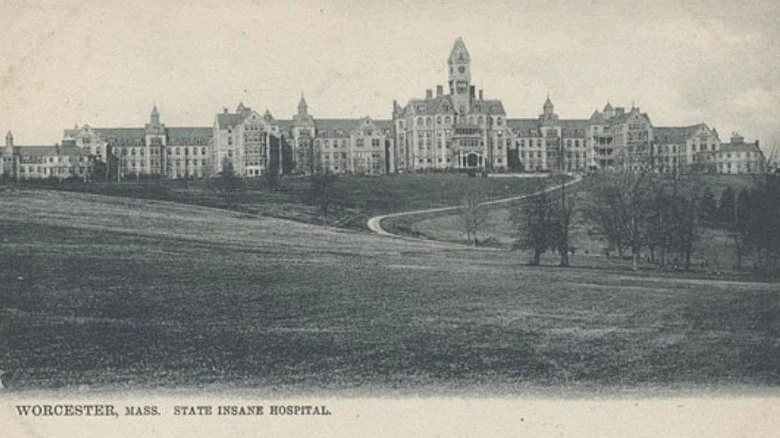

Après avoir obtenu son diplôme, Elizabeth Packard devint enseignante. Cependant, lors des vacances d’hiver de 1835, elle tomba gravement malade, souffrant de maux de tête et de délires, une condition souvent désignée sous le terme de « fièvre cérébrale ». Malgré les traitements médicaux traditionnels, comme les émétiques et les purges, son état ne s’améliora pas. Pensant que cette détresse physique était due au stress mental qu’elle subissait, son père la fit interner pendant plusieurs semaines à l’asile d’État de Worcester.

Les médecins attribuèrent son malaise à un corset « lacé trop légèrement », couplé à un excès d’efforts mentaux en raison de son travail. Bien qu’il soit peu probable qu’un corset puisse causer une maladie mentale, le serrage excessif était à la mode entre les années 1830 et 1850, et il est possible que ses problèmes physiques aient été exacerbés par cette pratique. Le fait de porter un corset trop serré pouvait effectivement entraîner des évanouissements dus à des difficultés respiratoires ainsi qu’à une mauvaise digestion.

Le mariage avec Theophilus Packard

Le 21 mai 1839, Elizabeth épousa Theophilus Packard, un homme de treize ans son aîné, qu’elle connaissait depuis son enfance. Theophilus était également un ministre calviniste, élevé dans le respect rigoureux de la foi calviniste. Le mariage, arrangé par son père, était considéré comme « un moyen pratique et commode de pourvoir aux besoins d’Elizabeth ».

Dans l’ouvrage « Elizabeth Packard: A Noble Fight », Linda V. Carlisle mentionne qu’Elizabeth a pris cette décision car elle croyait que Theophilus était un homme bon qui pourrait l’aider à devenir une personne plus » parfaite aux yeux de Christ ». Pendant près de deux décennies, Theophilus et Elizabeth vécurent ensemble en harmonie apparente dans l’ouest du Massachusetts. Dans les années 1850, la famille décida de s’installer dans l’ouest, en passant par l’Ohio et l’Iowa, avant de trouver leur foyer à Manteno, dans l’Illinois, en 1858.

Ensemble, ils eurent six enfants. Cependant, dès leur arrivée dans l’Illinois, leur mariage commença à se détériorer.

Elizabeth Packard déclarée folle

Malgré une éducation calviniste, Elizabeth Packard éprouva un intérêt pour des mouvements religieux modernes tels que le spiritualisme. Elle ne voyait aucune contradiction entre ses croyances calvinistes et son attirance pour d’autres religions. Selon Andrew M. Sheffield dans « The Letters of a Victorian Madwoman », en 1859, « Packard a également défendu le raid de John Brown sur Harpers Ferry, en Virginie, ce qui a scandalisé ses voisins de l’Illinois. » À cette époque, Elizabeth commença à partager ouvertement ses idées lors de ses interventions dans un cours d’école du dimanche, suscitant des pressions de la part des paroissiens sur son mari, afin qu’il l’engage dans un asile d’aliénés.

D’après « Mrs. Packard’s Revenge », après qu’il ait échoué à convaincre Elizabeth de se retirer de cette classe de Bible et d’arrêter de partager ses réflexions religieuses avec leurs enfants, Theophilus, son mari, décida qu’elle était folle. Il affirma : « Jamais auparavant elle n’avait si obstinément refusé ma volonté. Elle semble étrangement déterminée à suivre son propre chemin, et il doit être qu’elle est folle. »

Inquiète des insinuations de son mari sur sa santé mentale, Elizabeth consulta un avocat, qui lui assura qu’elle ne pouvait pas être internée sans un procès devant jury. Le déclic final pour Elizabeth et Theophilus survint lorsque, lors d’un sermon à l’église, elle interrompit son mari pour annoncer qu’elle se rendrait « à l’église méthodiste de l’autre côté de la rue ».

Le premier hôpital psychiatrique dans l’Illinois

Lorsque l’asile de Jacksonville a ouvert ses portes en 1851, il était connu sous le nom d’Asile et hôpital de l’État de l’Illinois pour les insensés. À son ouverture, une loi de l’Illinois stipulait qu’« une audience publique était requise pour toute personne qui serait engagée contre son gré ». C’est ce qui a poussé l’avocate Elizabeth Packard à consulter un avocat qui a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas être engagée sans procès.

Parallèlement, alors que Theophilus, son mari, tentait d’obtenir une ordonnance de placement, il n’a pas réussi à convaincre le juge de la folie d’Elizabeth. Cependant, la loi de l’Illinois prévoyait une exception : si un mari ou un père souhaitait engager sa femme ou sa fille, il n’avait besoin d’« ni audience ni consentement ». Il suffisait d’« obtenir la permission du directeur de l’asile » ainsi que d’« un médecin » qui était d’accord avec le diagnostic. C’est sous ce prétexte que Theophilus a fait interner Elizabeth.

Après avoir tenté de conduire Elizabeth à l’asile « discrètement et correctement » sans succès, Theophilus en vint à recourir à une réelle abduction.

Elizabeth Packard envoyée à l’asile de Jacksonville

Avant que sa femme ne soit conduite de force, Théophile Packard avait organisé la visite d’un médecin sous prétexte d’être vendeur de machines à coudre. Selon des sources, Elizabeth Packard aurait confié à ce « médecin-vendeur » ses inquiétudes concernant les idées religieuses extrêmes de son mari et sa conviction qu’elle était malade mentale. Le médecin a donné son accord pour diverses raisons, notamment parce qu’elle avait « refusé de lui serrer la main » et qu’elle avait plus de 40 ans.

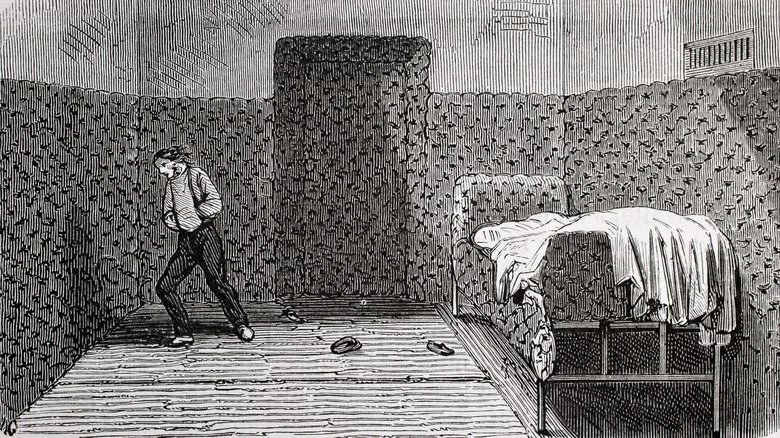

D’après le récit d’Elizabeth sur cet événement, cela représentait un « kidnapping légal ». Tôt le matin, Théophile, deux médecins et un shérif se sont présentés à la porte de la chambre d’Elizabeth. « J’ai rapidement verrouillé ma porte et je me suis dépêchée de m’habiller. Mais à peine avais-je commencé, que mon mari a forcé l’entrée de ma chambre en passant par la fenêtre avec une hache ! »

Encore à moitié dénudée, Elizabeth a sauté dans son lit pour cacher son nudité pendant que les hommes s’approchaient d’elle. « Chaque médecin a palpé mon pouls, et sans poser la moindre question, ils m’ont tous déclarée folle. » Ainsi, à l’été 1860, Elizabeth Packard a été internée à l’asile de Jacksonville.

Trois ans à l’asile

Elizabeth Packard a passé un total de trois ans à l’asile de Jacksonville. D’après le document « Mrs. Packard on Dependency, » durant son séjour, elle était sous la surveillance du Dr. Andrew McFarland, qui, selon ses dires, savait qu’elle était saine d’esprit mais dépendait des hommes, comme son mari, pour faire prospérer sa carrière.

Au départ, Packard était isolée dans une chambre où elle avait tout le nécessaire pour rester propre et en bonne santé. Cependant, après quelques séances avec le Dr. McFarland, elle fut transférée dans un autre service, où étaient relégués les patients les plus violents et souffrant de maladies graves. Packard a affirmé que McFarland avait également des intentions sexuelles à son égard. Il est donc possible qu’elle ait été déplacée non pas simplement pour avoir résisté aux caprices de son mari, mais aussi aux siennes.

Dans cette unité, Packard était quotidiennement attaquée et harcelée, tout en étant témoin des abus physiques et mentaux infligés par l’hôpital psychiatrique. Utilisant tous les morceaux de papier qu’elle pouvait trouver, elle commença à consigner ses pensées et ses expériences. Selon Time Magazine, de nombreuses personnes à l’asile « étaient également saines d’esprit, mais y étaient détenues depuis des années ».

Après trois années, l’institution informa son mari qu’elle ne pouvait plus y être maintenue. Lorsqu’on annonça à Packard son retour auprès de son mari, elle « lutta sans succès pour rester » à l’asile, cherchant à éviter ce retour.

La libération d’Elizabeth Packard

Le fils aîné d’Elizabeth Packard, également nommé Théophile, était en mesure de plaider en faveur de sa libération et de prendre la responsabilité de sa mère. Par conséquent, Elizabeth fut libérée en 1863, accompagnée d’une lettre de l’asile affirmant qu’elle était incurablement folle, selon l’Université de l’Illinois.

Cependant, juste après sa libération à l’automne 1863, Elizabeth fut renvoyée chez son mari, qui ne tarda pas à de nouveau emprisonner sa femme dans la nursery de leur maison, allant jusqu’à clouer les fenêtres de celle-ci. Il avait également préparé des plans pour la réinternement.

Consciente que le temps jouait contre elle, Elizabeth réussit à passer un message par la fenêtre à un passant. Ce message était destiné à une amie d’Elizabeth, qui, après avoir pris connaissance de sa situation, fit appel au juge Charles Starr. Un recours en habeas corpus, signalant une détention illégale, fut déposé en son nom, ce qui obligea Théophile à amener Elizabeth devant le bureau du juge le 12 janvier 1864.

Selon Owlcation, lorsque Théophile Sr. soutint à nouveau que sa femme était folle et qu’il avait des raisons légitimes de la garder emprisonnée, le juge lui ordonna de prouver ses allégations devant le tribunal.

Poursuite pour la santé mentale

Le procès par jury a duré cinq jours en 1864, du 13 au 18 janvier, au cours desquels le mari d’Elizabeth Packard soutenait qu’elle était folle parce qu’elle « désapprouvait ses opinions sur la religion et l’argent ». Par conséquent, le procès s’est transformé en une question de « savoir si le rejet du calvinisme pouvait être une preuve de folie ». Pendant ce temps, divers témoins ont été appelés à attester de la santé mentale d’Elizabeth.

Dans son autobiographie des événements, Elizabeth Packard relate que Théophile a également prétendu que sa mère était « une femme folle, et plusieurs de ses proches avaient souffert de folie ; par conséquent, la folie de Mme Packard est héréditaire, et elle est donc désespérément folle ». Il avait même le Dr McFarland présent pour confirmer ces déclarations. Elizabeth, quant à elle, soutenait qu’« il est de mon droit divin de superviser mes propres pensées ».

Après seulement sept minutes de délibération, le jury a statué qu’Elizabeth était « SAINE ». Bien qu’elle ait remporté le procès, avant que le jury ne rende son verdict, Théophile avait déjà tout emballé, y compris leurs enfants, et était retourné dans l’ouest du Massachusetts.

Elizabeth a alors regagné le foyer de son père. Ce dernier a contacté Théophile pour demander le retour des vêtements d’Elizabeth, ce qui a été fait, mais Théophile était incroyablement strict concernant la possibilité pour sa femme de voir leurs enfants. Elle n’était autorisée à les voir que de manière sporadique et seulement en présence de Théophile.

La Société Anti-Asile

Étant témoin, de première main, de l’horreur des asiles de l’époque, Elizabeth Packard a fondé la Société Anti-Asile. Selon l’Oxford History Review, cette organisation a réussi à faire pression sur l’Illinois pour faire adopter une loi en 1867, connue sous le nom de « Loi pour la Protection de la Liberté Personnelle. » Cette législation a non seulement garanti aux résidents de l’Illinois le droit à une audience publique en cas d’accusation de folie, mais a également « nécessité que tous les patients résidant alors dans l’asile de l’Illinois aient le droit de mettre à l’épreuve leur santé mentale par le biais d’un procès par jury. Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la loi portée par Packard, plus de 50 procès ont eu lieu, » d’après Mrs. Packard’s Revenge.

Packard a également rédigé un projet de loi visant à garantir des droits postaux aux personnes institutionnalisées à travers le pays, mais celui-ci n’a pas abouti. Elle a « milité sans relâche » pour les droits des individus dans les hôpitaux psychiatriques, parcourant plus de 30 États « dans sa croisade pour réformer les lois sur l’engagement. » Malheureusement, la Société Anti-Asile ne s’est jamais transformée en mouvement de grande envergure. Cependant, elle a réussi à faire adopter des lois dans l’Iowa et le Massachusetts, « exigeant un procès par jury avant tout engagement involontaire dans les asiles, » selon Mrs. Packard on Dependency.

En plus de sa défense des personnes dans les hôpitaux psychiatriques, Packard a combattu pour réformer les lois sur le mariage. The New York Times rapporte qu’elle a joué un rôle essentiel dans l’adoption d’une loi en Illinois « qui pour la première fois, a permis aux femmes mariées de détenir légalement séparément leurs salaires. »

La vie d’Elizabeth Packard après le procès

Après son procès, Elizabeth Packard a continué à s’impliquer activement dans son combat pour les droits des femmes. Elle a notamment publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Persecution Moderne, ou Les Responsabilités de la Femme Mariée », et « La Vie Cachée de la Prison, ou Les Asiles d’Inconnus Dévoilés. » Ces publications furent bien accueillies et lui permirent de mener une vie confortable. De plus, elle réussit à récupérer la garde de ses enfants grâce à une législation qu’elle avait tant défendue, garantissant aux femmes mariées des droits égaux sur les biens matrimoniaux et la garde des enfants. Il lui fallut néanmoins attendre jusqu’aux années 1870 pour retrouver ses enfants.

Comparée à son mari, Elizabeth est sortie victorieuse de cette épreuve. Elle nota que Theophilus, son époux, avait fini « sans abri, sans argent et sans enfants », tandis qu’elle possédait « une maison à elle, des biens, et ses enfants. » Theophilus décéda en 1885, et bien qu’Elizabeth ne revînt jamais vers lui, leur divorce ne fut jamais prononcé.

Son cas entraîna par ailleurs une enquête législative de sept mois sur la gestion de l’asile où elle avait été emprisonnée. Suite à cette investigation, la réputation professionnelle du Dr. McFarland fut ternie, même s’il continua à critiquer les procès publics d’aliénation en les considérant comme « inutiles et nuisibles. » Elizabeth Packard vécut plus longtemps que McFarland, qui mit fin à ses jours en 1891.

Elizabeth Packard décéda le 25 juillet 1897. Un avis de décès paru à Chicago la décrivait comme « la réformatrice des méthodes des asiles d’aliénés. »

Confinement injuste aux États-Unis

Elizabeth Packard n’a malheureusement pas été la première, ni la dernière, à subir un enfermement injuste aux États-Unis. Bien que des femmes blanches comme Packard se soient qualifiées de « esclaves de l’union matrimoniale« , les personnes de couleur, en particulier les femmes de couleur, étaient particulièrement vulnérables à cette injustice, même après l’abolition de l’esclavage. Des femmes mariées, célibataires ou veuves de toutes classes sociales et origines ethniques risquaient de se retrouver enfermées contre leur gré.

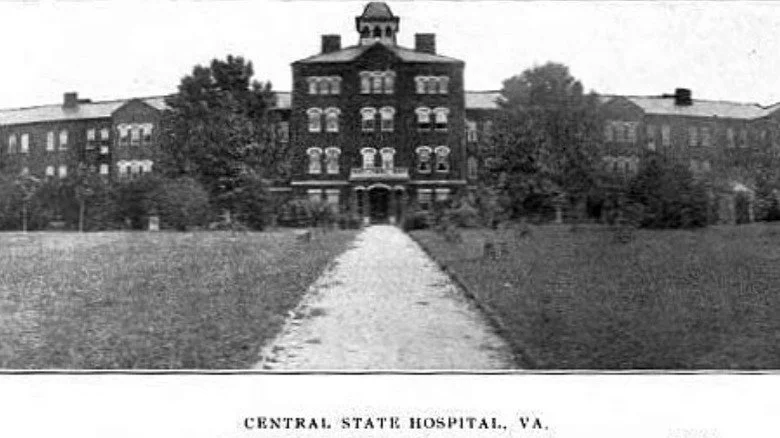

Des asiles spécifiques ont été construits à travers le pays, tels que l’asile de Hiawatha, où des personnes autochtones, remises en question au regard du colonialisme, étaient injustement confinées. Selon The Washington Post, l’État de Virginie a créé un asile entièrement dédié aux personnes noires, connu sous le nom de Central Lunatic Asylum, qui avait pour but de « ré-esclaver » les individus qui y étaient admis.

Le confinement injuste perdure même au XXIe siècle. En 2015, Kamilah Brock a été enfermée de force dans un service psychiatrique pendant huit jours suite à une interpellation de la police pour avoir ôté les mains du volant à un feu rouge. En 2018, Nicolas Carter, rédacteur pour Cards Against Humanity, a également été involontairement confiné après avoir dénoncé des discours de haine au travail. Même lorsque les personnes souffrent de troubles mentaux ou de handicaps, les conditions dans ces établissements ne sont guère meilleures qu’à l’époque d’Elizabeth Packard. De plus, les personnes en situation de handicap, en particulier celles de couleur, sont souvent « systématiquement et régulièrement privées de leurs droits. »