Sommaire

Croyez-le ou non, il fut un temps où les journalistes jouissaient d’un véritable statut de célébrités. Il ne s’agissait pas seulement des visages familiers à la télévision ou des influenceurs sur les réseaux sociaux actuels, mais bien de véritables journalistes d’investigation prêts à risquer leur vie pour révéler sans filtre la vérité sur les conditions de vie dans les quartiers pauvres ou dans les usines.

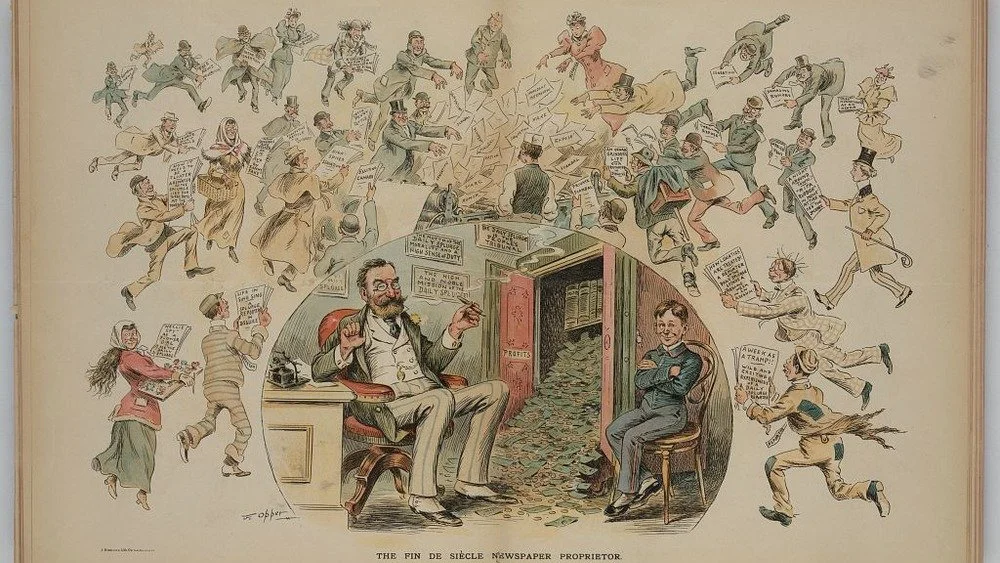

À la fin du XIXe siècle et jusqu’aux années 1920, avant l’ère de la radio et de la télévision, les journaux constituaient la principale source d’information. Les échanges sociaux se limitaient souvent à ce que l’on entendait dans les magasins ou, pour les plus fortunés, lors de dîners mondains. Dans ce contexte, les éditeurs de journaux cherchaient à vendre un maximum d’exemplaires.

Cette situation a paradoxalement favorisé un type de journalisme d’investigation audacieux, rarement financé dans nos temps modernes. Les enquêtes explosives et les articles à fort impact sensationnel attiraient les lecteurs, ce que les éditeurs adoraient. Ils finançaient ainsi à la fois des travaux d’enquête approfondis et des reportages plus spectaculaires destinés à captiver l’attention du public.

Pour renforcer encore cet effet « choc » à une époque où l’on attendait des femmes qu’elles restent à la maison et se fassent discrètes, les journaux engageaient fréquemment des journalistes femmes. Ces dernières étaient envoyées sur le terrain pour révéler les scandales de l’époque, apportant une perspective nouvelle et courageuse qui fascinait autant qu’elle informait.

Au tournant du XXe siècle, les conditions de vie et de travail étaient souvent précaires, notamment à cause des bouleversements provoqués par la Révolution industrielle. Celle-ci avait transformé profondément la société, mais entraînait aussi l’exploitation des ouvriers dans les usines ainsi que le travail des enfants, qui restait une réalité tragiquement courante. Par ailleurs, des lois et des normes sociales plaçaient presque automatiquement hors des droits fondamentaux quiconque n’était pas un homme blanc, hétérosexuel et issu de la haute société.

Dans ce contexte difficile, un genre particulier de journalistes féminines fit son apparition : les « stunt girls ». Ces femmes d’exception s’infiltraient dans les bas-fonds des villes, les asiles, les cités ouvrières, afin de rapporter des témoignages directs et bouleversants sur les conditions insalubres et inhumaines dans lesquelles vivaient une grande partie de la population. Selon le Smithsonian Magazine, ces journalistes courageuses risquaient leur réputation, voire leur vie, dans le but d’alerter les décideurs et le grand public sur ces injustices intolérables.

Leurs reportages déclenchèrent un choc social qui força les élites à considérer et à engager des réformes pour améliorer les conditions de vie et de travail. Néanmoins, malgré leur courage et leur talent, ces femmes étaient souvent sous-estimées, moquées par leurs confrères masculins qui les qualifiaient de « journalistes filles » et les accusaient parfois de fabriquer leurs enquêtes, comme le souligne Randall Sumpter dans American Journalism.

Malgré ces dénigrements, leurs articles – publiés aussi bien dans des feuilletons populaires que dans des journaux respectés – ont influencé durablement le journalisme d’enquête et contribué à faire avancer la société vers plus de justice.

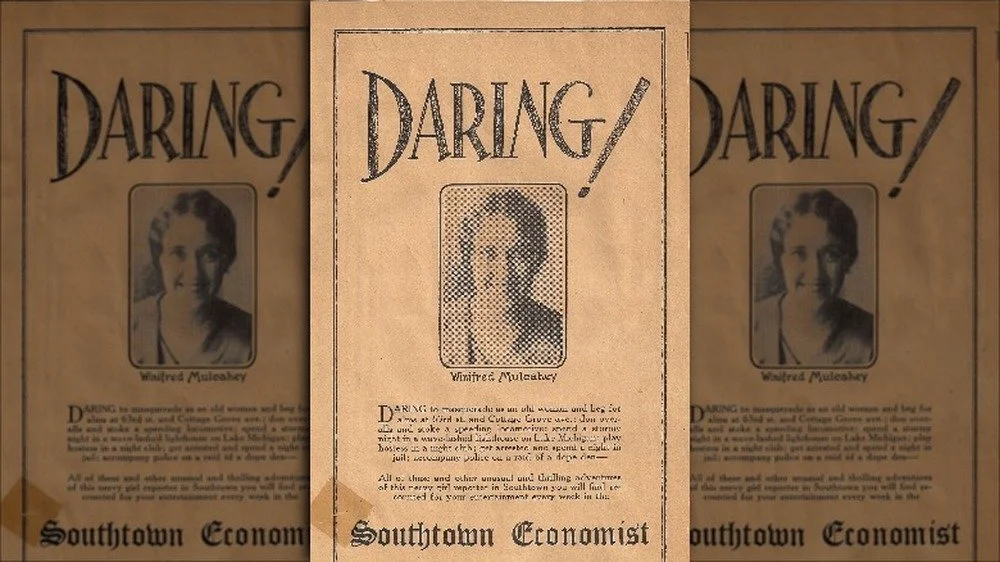

Le journalisme d’action, ou « stunt reporting », consistait à relever divers défis, allant de l’entraînement auprès des pompiers à des enquêtes plus sérieuses. Les femmes occupaient une place centrale dans ce mouvement, bien que peu de biographies les concernant soient disponibles aujourd’hui. Des figures emblématiques comme Winifred Mulcahey et Eleanor Stackhouse Atkinson ont marqué leur époque par leurs reportages percutants et novateurs.

Parallèlement, des artistes du défi telles qu’Alice Ramsey ont accompli des exploits impressionnants, notamment en traversant les États-Unis en voiture à une époque où l’automobile en était à ses balbutiements, un exploit qui impressionnait même les hommes de l’époque.

Pourtant, ce journalisme qui dépassait la simple retranscription des faits secs était souvent considéré avec suspicion par les « journalistes sérieux », mais aussi par ceux qui se sentaient menacés par les sujets abordés ou la manière ludique de les présenter. Les éditeurs de journaux s’accusaient mutuellement d’inventer des histoires pour attirer les lecteurs, et le journalisme d’action, à la fois lucratif, informatif et divertissant, fut rapidement mis en cause.

Le terme « journalisme jaune », qui désigne des reportages aux titres sensationnalistes, est né d’une rivalité féroce entre deux magnats de la presse américaine. Cette confrontation a contribué à discréditer ce type de journalisme, souvent associé à de la « fake news », surtout lorsque les articles étaient l’œuvre de femmes cherchant à exposer les inégalités sociales.

Cependant, ni les accusations de diffamation ni le mépris professionnel n’ont pu freiner l’élan des journalistes femmes à la pointe de l’investigation au tournant du XXe siècle, qui ont su séduire et informer des dizaines de milliers de lecteurs passionnés.

Au début du XXe siècle, de nombreuses journalistes femmes adoptèrent des pseudonymes pour mener à bien leurs enquêtes dans un contexte où leur profession était particulièrement risquée. En raison des fortes barrières sociales et de la nécessité de passer inaperçues, ces plumes audacieuses ont souvent disparu derrière des noms de plume. Comme le souligne Smithsonian Magazine, bien que certaines aient révélé leur identité au fil du temps, la véritable identité d’un grand nombre d’entre elles reste inconnue, les privant ainsi d’une reconnaissance à la hauteur de leur courage et de leurs exploits.

Quelques archives, telles que celles hébergées par l’Université de New York, conservent des témoignages précieux de ce journalisme d’investigation à l’époque. Parmi les figures documentées, Winifred Mulcahey de Chicago bénéficie d’une certaine notoriété grâce à ses reportages, notamment sur sa formation auprès des pompiers dans les années 1920. Par ailleurs, Catherine Brody s’est illustrée en racontant ses recherches d’emploi à travers différentes villes américaines. Cependant, pour la plupart de ces reporters talentueuses, leur identité réelle s’est perdue dans le secret et le temps.

La raison de l’usage répandu des pseudonymes reste claire : pour beaucoup, il s’agissait d’une nécessité de protection. Comme l’explique Jean Marie Lutes dans American Quarterly, les maisons d’édition voyaient même d’un bon œil l’idée de multiplier les signatures attribuées à un seul « girl reporter », créant ainsi l’illusion d’un réseau étendu d’enquêteuses omniprésentes dans la société américaine.

Malgré cette relative anonymat, certaines de ces journalistes se sont distinguées par leur ténacité, n’hésitant jamais à braver les dangers pour décrocher des scoops exceptionnels, illustrant ainsi la puissance et l’importance des journalistes femmes dans l’histoire du reportage aux États-Unis.

Nellie Bly, figure emblématique des « journalistes sous couverture » à la fin du XIXe siècle, s’impose comme la pionnière incontestée de ce journalisme d’investigation audacieux. Dans les années 1880, elle plongea avec courage au cœur des quartiers pauvres des États-Unis et du Mexique, dévoilant la dure réalité des bidonvilles. Elle se lança ensuite dans des reportages toujours plus risqués, captivant un public avide de vérités profondes.

Née Elizabeth Cochrane en Pennsylvanie en 1864, cette femme entreprenante et aventurière débuta sa carrière au Pittsburgh Dispatch en 1885. Sa détermination éclata lorsqu’elle contesta vigoureusement la déclaration du journal selon laquelle les femmes étaient destinées uniquement à la cuisine et à la maternité. Soutenant sa lettre au vitriol par un journalisme de qualité, elle choisit le pseudonyme de Nellie Bly pour s’engager dans des enquêtes sous couverture traitant des inégalités sociales à Pittsburgh.

Face aux réticences de certains annonceurs vis-à-vis de son contenu progressiste, elle fut mutée aux pages féminines, un poste qu’elle refusa avec fermeté. Parvenant à négocier une correspondance au Mexique, elle y passa près de six mois à révéler les conditions de vie rurales. Ses révélations politiques suscitant trop d’hostilité, elle fut contrainte de revenir précipitamment aux États-Unis pour échapper à l’emprisonnement.

Cette expérience donna néanmoins naissance à un ouvrage marquant qui contribua à faire connaître les politiques dictatoriales mexicaines de l’époque, ouvrant ainsi un débat crucial sur les droits humains et la justice sociale.

De retour à Pittsburgh, Nellie Bly était de nouveau cantonnée aux pages consacrées aux femmes. Pourtant, rien n’aurait pu l’empêcher de s’attaquer aux grandes questions sociales de l’ère de la Gilded Age. En 1887, à seulement 21 ans et deux ans après ses débuts dans le journalisme, elle partit pour New York, laissant un mot qui disait « Je pars pour New York. Surveillez-moi — BLY », selon les archives historiques.

Son nom ne tarda pas à s’imposer. Dès son arrivée à New York, elle se lança dans une mission audacieuse : se faire interner dans un asile psychiatrique pour révéler les humiliations et parfois les atrocités subies par les « pensionnaires », comme on les désignait alors. Initialement, elle avait proposé un reportage sur le traitement réservé aux immigrants européens en troisième classe. Mais son nouvel éditeur au New York World de Joseph Pulitzer lui confia plutôt l’enquête sur l’asile de Blackwell Island, comme le souligne Jean Marie Lutes dans American Quarterly.

Histoire relate les traitements effroyables qu’elle subit après avoir simulé des délires paranoïaques : bains glacés, déshabillage forcé, moqueries de la part des infirmières. Nellie Bly détailla elle-même ces conditions inhumaines dans son livre de 1877, Ten Days in a Mad-House (Dix jours dans un asile).

Cette enquête sensationnelle fit décoller la carrière de Bly, la propulsant immédiatement sous les feux de la rampe et déclenchant une vaste enquête sur les pratiques de cet asile — ainsi que d’autres institutions similaires à travers les États-Unis, comme le rapporte l’Encyclopædia Britannica.

Nellie Bly n’a pas seulement captivé son public par ses enquêtes percutantes sur les entremetteurs matrimoniaux, le commerce clandestin de bébés ou encore la corruption politique massive, elle est également devenue une figure emblématique du journalisme d’investigation. Son audace et sa détermination l’ont propulsée au-delà du simple reportage, la plaçant sous les projecteurs de l’actualité elle-même.

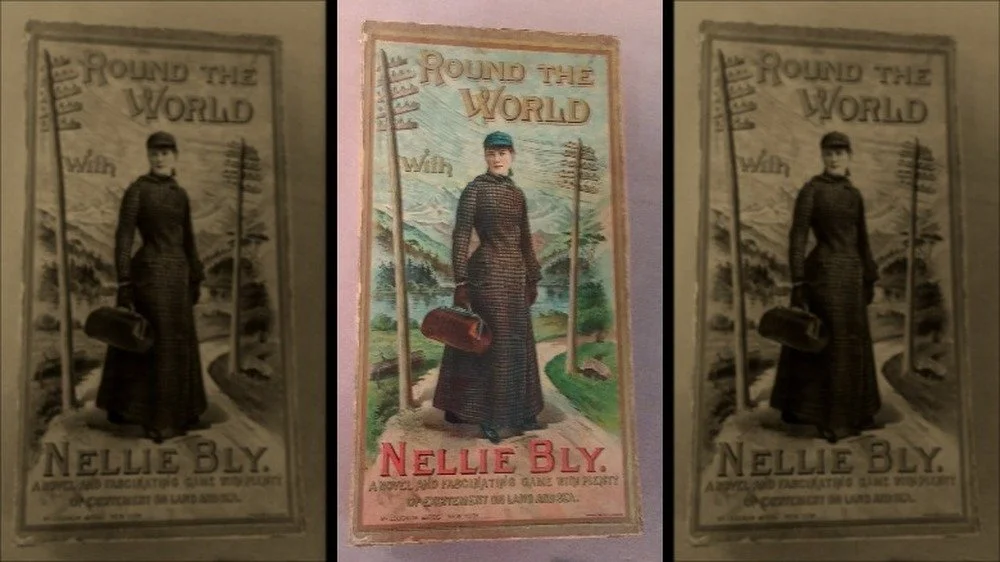

En 1889, pour tirer parti de sa renommée grandissante, un journal new-yorkais lui confia une mission exceptionnelle : parcourir le globe en moins de temps que le héros de Jules Verne dans Le Tour du monde en 80 jours. Selon les archives historiques, Nellie Bly se lança dans cette aventure avec son énergie coutumière, déterminée à battre ce record fictif.

Plus surprenant encore, elle se trouva confrontée à une concurrente inattendue, Elizabeth Bisland, journaliste du magazine Cosmopolitan, partie le même jour, mais dans la direction opposée. Ce duel médiatique fut relayé par de nombreuses publications de l’époque, qui soulignèrent le défi audacieux que représenta la participation de deux femmes à cette course effrénée autour du monde.

Cette course contre la montre a remis en question les préjugés de son temps : alors que son rédacteur en chef doutait qu’une femme puisse accomplir un tel exploit seule, Nellie Bly répondit avec assurance : « Très bien. Faites partir l’homme, et je partirai le même jour pour un autre journal et je le battrai. »

Grâce à un mélange ingénieux de transports variés, parmi lesquels trains, navires, automobiles, éléphants et bicyclettes, Nellie Bly accomplit un périple de plus de 25 000 miles en seulement 72 jours, ouvrant la voie aux journalistes femmes dans un domaine jusqu’alors dominé par les hommes.

À l’issue de cette aventure, elle se retira progressivement des exploits médiatiques pour se consacrer à sa vie familiale, mais continua d’écrire jusqu’à son décès en 1922, laissant ainsi un héritage durable dans le journalisme d’investigation.

Winifred Sweet Black, une pionnière de l’infiltration dans les zones sinistrées

Refuser une interview à Winifred Black ? Impossible. En 1892, elle s’est glissée clandestinement dans le wagon du train du président Benjamin Harrison, s’est cachée sous une table, et a rejoint le dîner à son insu — une anecdote qui illustre bien son audace sans pareil.

Journaliste au San Francisco Examiner sous le pseudonyme d’Annie Laurie, sa première grande enquête fut dramatique : elle se jeta littéralement sous un camion pour dévoiler les conditions épouvantables dans lesquelles étaient soignés les pauvres dans les hôpitaux de San Francisco.

Animée par une volonté de défendre les populations vulnérables, elle n’hésita pas à risquer sa vie pour raconter la vie dans une colonie de lépreux à Hawaï. Cette détermination s’allia à une capacité d’infiltration hors du commun.

En effet, Winifred Black endossa parfois le rôle d’aide humanitaire, mêlé à celui de reporter infiltrée. Déguisée en garçon, elle pénétra furtivement dans des zones dévastées comme lors de la catastrophe du cyclone de Galveston en 1900 et du tremblement de terre de San Francisco en 1906. Son courage et son audace ne s’arrêtèrent pas là : pendant la Première Guerre mondiale, elle assura la couverture des combats sur le front, devenant l’une des huit rares femmes à couvrir la signature du traité de Versailles.

Tout au long de sa carrière, qui s’étendit jusqu’à sa mort en 1936, Winifred Black aborda des sujets aussi divers que les procès à sensation et les campagnes politiques, marquant profondément le journalisme féminin aux États-Unis.

Eva McDonald Valesh et sa lutte contre les conditions de travail inhumaines

À la fin des années 1800, les conditions de travail étaient souvent déplorables : il était déjà un exploit de rentrer chez soi après une journée de 15 heures avec l’intégrité de ses doigts préservée. Pour les femmes, la situation était encore plus difficile, car elles étaient moins bien payées, bénéficiaient de moins d’avantages et accomplissaient parallèlement la totalité des tâches domestiques.

Au cœur de cette lutte sociale se trouvait Eva McDonald Valesh, une journaliste et militante infatigable. Ayant elle-même vécu l’enfer du travail enfantin dans une imprimerie, elle infiltra en tant que journaliste des usines du Minnesota pour révéler leurs pratiques abusives. Sous le pseudonyme « Eva Gay », elle publia en 1888 une enquête choc dans le St Paul Globe, ce qui mena quelques semaines plus tard au premier mouvement de grève organisé par les ouvrières d’une manufacture de vêtements.

Par la suite, Eva consacra son travail à dénoncer les inégalités sociales dans les Twin Cities du Minnesota, avant d’étendre ses reportages à l’Europe. Son expertise lui permit également de couvrir des événements majeurs, comme l’explosion du USS Maine à Cuba en 1898, mission qui lui fut confiée par William Randolph Hearst pour le New York Journal.

En plus de sa carrière de journaliste, elle s’imposa comme militante laborieuse et oratrice publique reconnue. Bien avant que les femmes ne disposent du droit de vote, elle fut membre du Comité National Démocrate et conseilla le candidat à la présidence William Jennings Bryan sur les questions sociales liées au travail.

Eva McDonald Valesh a également consacré plusieurs décennies à travailler comme correctrice au New York Times avant de s’éteindre en 1956, à l’âge de 90 ans. Son engagement marque un chapitre essentiel de l’histoire des journalistes femmes et des luttes pour les droits des travailleurs aux États-Unis.

Elizabeth Banks a marqué l’histoire du journalisme en introduisant le journalisme d’investigation, ou « muckraking », au Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. Malgré l’importance et la rigueur de son travail, elle accordait peu d’importance à certains détails personnels comme sa date de naissance. Bien que probablement née en 1865, elle indiquait souvent 1870 dans ses interviews et même sur son passeport, une stratégie qui renforçait son image de femme dynamique et engagée aux yeux de ses lecteurs.

Après avoir été secrétaire auprès de l’ambassadeur américain au Pérou, Elizabeth Banks s’installe en Angleterre dans les années 1890, sans vouloir se contenter d’un rôle de simple mondaine. Elle se lance alors dans des enquêtes sous couverture, se déguisant pour révéler les conditions déplorables de vie des plus démunis à Londres. Cette méthode audacieuse fait d’elle une experte du déguisement et une chroniqueuse influente, signant ses articles sous les pseudonymes de « Mary Mortimer Maxwell » ou « Enid ».

Tout au long de sa carrière, elle s’est engagée avec ardeur en faveur des suffragettes et des droits des femmes, une posture courageuse dans une époque encore très conservatrice. Ses expériences et ses observations sont rassemblées dans plusieurs ouvrages, dont sa fameuse autobiographie The Remaking of an American, qui décrivent avec précision la vie d’une Américaine militante sur la scène journalistique anglaise.

Catherine Hay Thompson, réformatrice australienne engagée

Le journalisme d’infiltration ne fut pas l’apanage des États-Unis. En Australie, Catherine Hay Thompson se démarqua en menant ses propres enquêtes sous couverture bien avant Nellie Bly à New York. Enseignante diplômée d’une université prestigieuse, elle obtint en 1886 un poste d’infirmière auxiliaire à l’hôpital de Melbourne, dans le but d’exposer les conditions désastreuses qui y régnaient.

Par la suite, elle fut affectée à l’asile de Kew, où elle documenta en détail les traitements inhumains subis par les patients ainsi que les difficiles conditions de travail des infirmières auxiliaires, publiant notamment ses observations dans un article intitulé « The Female Side of Kew Asylum ».

Forte de sa notoriété de journaliste engagée, elle militait activement pour des réformes dans le système de santé, notamment en améliorant la formation des infirmières afin d’élever le niveau de qualité des soins. Pendant vingt ans, Catherine Hay Thompson dénonça avec courage les réalités cruelles de la vie urbaine au tournant du siècle, allant jusqu’à s’infiltrer dans des établissements tels que des bordels pour révéler des vérités longtemps dissimulées.

Féministe convaincue, elle cofondait en 1889 The Sun, un journal militant pour les droits des femmes basé à Melbourne. Son décès en 1932 fut salué comme celui d’une « pionnière du changement » qui représenta dignement les femmes australiennes tant au niveau national qu’international.

Bien que leurs exploits spectaculaires aient souvent été méprisés par les hommes politiques et les journalistes dits sérieux, et malgré les interrogations sur la part de réalité versus celle d’invention dans leurs récits à sensation, il est indéniable, comme le souligne la Columbia Journalism Review, que ces journalistes femmes audacieuses de la fin du XIXe siècle ont provoqué un véritable bouleversement.

Leur impact résonne encore aujourd’hui. Comme l’indique Randall Sumpter dans American Journalism, en dénonçant les traitements inhumains dans les asiles, les lois injustes punissant les femmes pour des motifs absurdes — comme simplement exprimer leur opinion — ainsi que des conditions de travail dangereuses, ces pionnières courageuses ont jeté les bases des réformes progressistes des décennies suivantes. Par exemple, l’instauration de la journée de travail de huit heures doit beaucoup aux enquêtes publiées par Eva Valesh, comme le rappelle Workday Minnesota, tandis que l’héritage de Nellie Bly et Catherine Hay Thomson a largement contribué à l’amélioration du traitement des maladies mentales à travers le monde.

Le courage, la détermination et la volonté d’explorer des terrains inexplorés définissent ces journalistes « filles » d’une époque où elles étaient souvent dédaignées. Cette condescendance a en réalité renforcé leur volonté de faire bouger les lignes et de faire entendre la voix des femmes dans les sphères sociales et politiques.