Le 6 janvier 2021, une foule violente se revendiquant « patriotes » et « manifestants » a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain, interrompant la certification des résultats de l’élection présidentielle démocratique de novembre 2020. Comme l’a souligné The Los Angeles Times, cette émeute a clairement été incitée par le président Donald Trump, qui s’était exprimé lors d’un rassemblement devant la Maison-Blanche juste avant que la foule ne descende l’avenue Pennsylvania pour se regrouper devant le Capitole.

« Nous n’abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais. Cela n’arrivera jamais, » a-t-il déclaré à ses partisans. « On ne concède pas quand il y a eu vol. Notre pays en a assez. Nous n’en pouvons plus. » Sur place, la résistance fut faible : des émeutiers ont pénétré dans des bureaux, envahi le sol du Sénat, brisé des fenêtres et pillé des biens gouvernementaux.

Nombre de politiciens, y compris certains membres du parti du président, ont dénoncé son incitation à la foule. La violence a fini par pousser le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky à condamner Trump. Le sénateur Mitt Romney de l’Utah, opposé de longue date au comportement du président, a qualifié ces événements « d’insurrection, incitée par le président des États-Unis », selon The Guardian. Le représentant républicain Adam Kinzinger, de l’Illinois, a quant à lui tweeté : « C’est une tentative de coup d’État. »

Les États-Unis disposent pourtant d’une longue histoire de gestion des rébellions et d’un cadre juridique pour réprimer ces actes violents, soulevant ainsi des interrogations sur l’absence d’action du président.

La création de la loi sur l’insurrection en 1807

Aux débuts de la nation, aucun cadre légal n’autorisait le président à déployer les forces armées pour réprimer une insurrection. Mais ce besoin s’est fait sentir au tournant du XIXe siècle, explique History.com. En 1804, le vice-président Aaron Burr compromettait toute poursuite de sa carrière politique aux États-Unis en tuant Alexander Hamilton, Père fondateur, lors d’un duel. N’étant jamais jugé ni arrêté, mais politiquement grillé, Burr s’est tourné vers l’Ouest pour tenter de fomenter une rébellion en Louisiane.

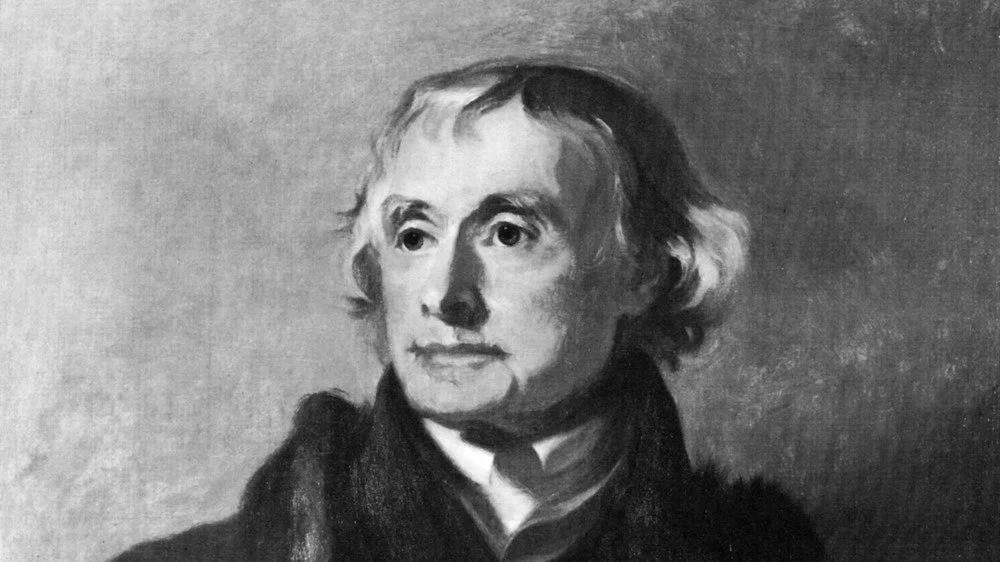

Après que son complice, le premier gouverneur de Louisiane, le général James Wilkinson, l’a dénoncé au président Thomas Jefferson, ce dernier a compris qu’il devait intervenir. Mais il ignorait si la Constitution lui permettait d’utiliser l’armée pour réprimer cette insurrection.

Soucieux de respecter strictement la loi constitutionnelle, Jefferson demanda à son secrétaire d’État, James Madison, si le président pouvait employer l’armée pour faire face à cette rébellion. Madison constata que la Constitution ne prévoyait pas cette possibilité. Jefferson et Madison utilisèrent donc une lettre de Wilkinson relatant la trahison de Burr pour convaincre le Congrès d’adopter une loi autorisant le président à déployer des troupes fédérales contre des citoyens américains insurgés. Ainsi naquit la loi sur l’insurrection de 1807, qui a depuis été utilisée et modifiée à plusieurs reprises pour différentes raisons.

Une brève histoire d’invocation de la loi sur l’insurrection de 1807

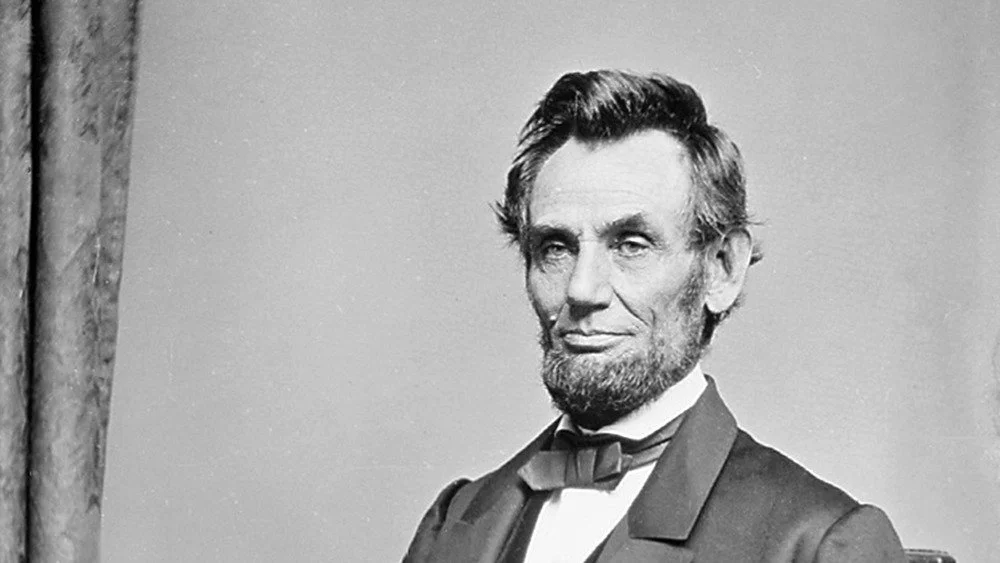

Cette loi a été invoquée à plusieurs reprises au cours des deux derniers siècles pour faire face à diverses contestations de l’autorité américaine. Abraham Lincoln en étendit le champ d’application en 1861 lorsqu’il chercha une base légale pour déclencher la guerre de Sécession. Elle fut de nouveau modifiée après la guerre afin de faire respecter les amendements de la Reconstruction.

Dans l’un de ses usages les plus célèbres, le président Dwight D. Eisenhower déploya des troupes de l’armée à Little Rock, Arkansas, après l’arrêt Brown v. Board of Education qui déclara la ségrégation scolaire inconstitutionnelle aux États-Unis. John F. Kennedy fit de même au début des années 1960, envoyant des troupes dans les États du Sud.

La dernière invocation date de 1992, lorsque le président George H. W. Bush l’utilisa pour réprimer les émeutes de Los Angeles, déclenchées après l’acquittement des policiers impliqués dans la violente interpellation de Rodney King. Son fils, George W. Bush, envisagea en 2005 de modifier la loi afin de permettre au gouvernement fédéral de prendre le contrôle de la Garde nationale en Louisiane après l’ouragan Katrina, mais abandonna ce projet.

Plus récemment, lors des manifestations pour la justice raciale de juin 2020, provoquées par la mort de George Floyd, le président Trump disposait lui aussi du pouvoir de déployer les forces armées pour « arrêter une insurrection ». Pourtant, il choisit alors d’appliquer la loi pour intervenir contre des manifestants présentés comme pacifiques.