Sommaire

Le drame et la préservation de Pompéi

En août du premier siècle, le mont Vésuve entra en éruption, déversant une pluie mortelle de débris volcaniques sur la ville de Pompéi, située à seulement cinq kilomètres du volcan. Une nuée ardente composée de cendres brûlantes et de gaz asphyxiants enveloppa la cité, plongeant la journée dans une obscurité totale. En l’espace de deux jours, cette catastrophe ravagea Pompéi, causant la mort d’environ 2 000 habitants sur une population estimée à 12 000.

Cette tragédie, tout en anéantissant la population, a paradoxalement permis une conservation exceptionnelle grâce à l’épaisse couche de cendres et de ponces qui recouvrit la ville, formant un moule autour des victimes. Les corps furent ensevelis sous près de six mètres de matériaux volcaniques, où, au fil des siècles, les tissus mous disparurent mais laissèrent des cavités précises dans la couche durcie. Ces empreintes servirent plus tard de support à une étonnante méthode de conservation.

Pompéi : une cité figée dans le temps

Avant la catastrophe, Pompéi était une ville prospère et animée, réputée pour ses villas élégantes, ses places publiques, ses ateliers d’artisans et même ses établissements de restauration rapide. Des signes annonciateurs de l’éruption, tels que des tremblements de terre, avaient été ressentis dans les jours précédents, mais la violence soudaine de l’explosion prit de court les habitants.

Les couches successives de gaz toxiques et de cendres scellèrent définitivement la cité et ses habitants, figés dans leurs derniers instants. L’oubli s’ensuivit, Pompéi tomba dans l’anonymat jusqu’à ce que ses ruines soient redécouvertes accidentellement lors de travaux au XVIe siècle. C’est au XIXe siècle, notamment sous la direction de l’archéologue Giuseppe Fiorelli, que la ville fut méthodiquement explorée, révélant peu à peu ses secrets tout en respectant la disposition originelle des objets et des structures pour restituer au mieux l’atmosphère de l’époque.

Les morts de Pompéi ressuscités en plâtre

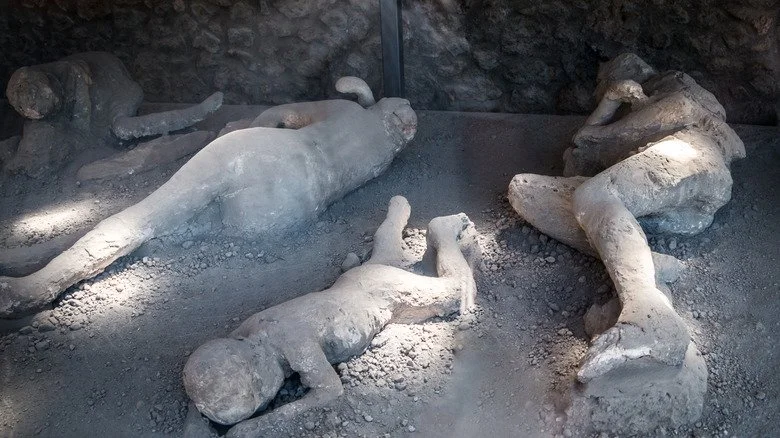

Au cours des fouilles, Fiorelli et son équipe découvrirent de nombreuses cavités dans la couche calcinée autour des squelettes, notamment dans une zone surnommée la « ruelle des squelettes ». Réalisant que ces espaces correspondaient à l’emplacement des corps originaux, ils mirent au point une technique révolutionnaire : l’injection d’un mélange de plâtre de Paris et de colle dans ces vides.

En durcissant, le plâtre reprenait la forme exacte des victimes au moment de leur mort, révélant avec une précision troublante leurs postures et expressions. À travers ces moulages, on peut observer un vieil homme en sous-vêtements tentant de se protéger le visage, un couple enlacé dans une ultime étreinte, ou encore un chien recroquevillé, témoignant de la souffrance vécue.

Il est important de noter que certaines expressions d’agonie ne résultent pas d’une douleur immédiate mais sont dues à des contractions musculaires post-mortem provoquées par la chaleur intense. Ces moulages ont bouleversé la vision que l’on avait des ruines, insufflant une dimension humaine et émotionnelle jusque-là inégalée dans le domaine archéologique.