Sommaire

Savoir

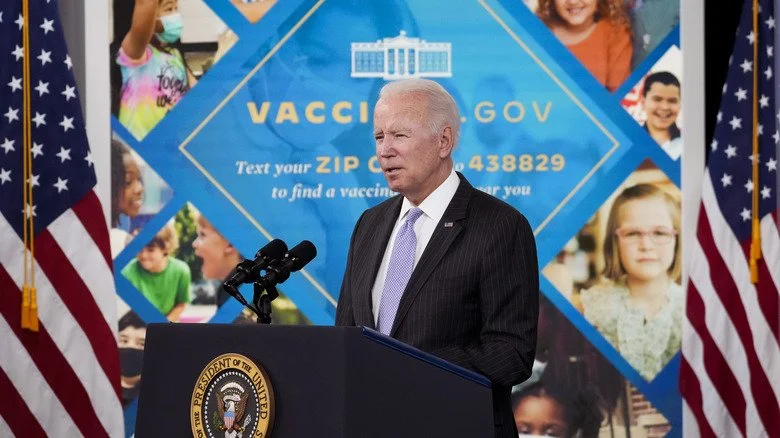

En 2021, le mandat de vaccination instauré par le président des États-Unis, Joe Biden, a déclenché une vague de controverses à travers le pays. Les entreprises et les États se sont rapidement mobilisés pour se conformer aux nouvelles règles, de peur d’encourir des sanctions financières. Cette mesure a suscité une opposition farouche, qui s’est exprimée notamment par des recours juridiques et des législations empêchant l’application fédérale du mandat à l’échelle locale.

Au cœur des débats, la question de la légalité des mandats de vaccination a été vivement contestée. Les opposants avancent des arguments portant sur une possible violation constitutionnelle ou des considérations éthiques. En parallèle, les partisans rappellent que les mandats de vaccination s’inscrivent dans une longue tradition américaine, qualifiée par le New York Times d’« une tradition américaine ». Les deux camps mettent en avant des arguments solides, mêlant juridique, scientifique et historique, illustrant le débat permanent entre défenseurs et détracteurs de ces mesures.

Contrairement à la simplification souvent observée dans les médias, sur internet ou dans les cercles politiques, l’histoire des mandats de vaccination aux États-Unis est loin d’être linéaire ou consensuelle. Elle est marquée par des controverses profondes et renvoie à certains des épisodes les plus troubles de l’histoire nationale. C’est cette histoire complexe et parfois conflictuelle que nous vous invitons à découvrir.

Le précurseur de 1777

L’histoire des mandats de vaccination aux États-Unis remonte à bien avant la reconnaissance officielle du pays. À l’époque coloniale, la variole figurait parmi les maladies les plus dévastatrices au monde. Selon les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC), cette maladie affichait un taux de mortalité d’environ 30 %. Chez les populations amérindiennes, qui ne disposaient d’aucune immunité, ce taux pouvait atteindre jusqu’à 90 %, comme l’explique Jared Diamond dans son ouvrage Guns, Germs, and Steel.

Durant la guerre d’Indépendance, environ 90 % des décès parmi les soldats américains furent causés par des épidémies, paralysant ainsi l’effort de guerre et contribuant à l’échec d’une invasion américaine au Canada, d’après la Bibliothèque du Congrès. Face à cette menace, une méthode primitive d’immunisation, la variolisation, avait été développée en Europe et dans le Pacifique. Elle consistait à exposer des personnes saines à des croûtes de variole séchées et réduites en poudre, ce qui induisait une forme plus bénigne de la maladie et souvent une immunité durable.

Les adversaires britanniques du général George Washington avaient adopté cette pratique et étaient largement épargnés par la variole. En 1777, malgré une interdiction du Congrès, Washington prit la décision audacieuse de faire varioliser ses troupes.

Le défi était immense : environ 75 % des soldats n’avaient jamais été exposés à la variole et résistaient à cette procédure, qui consistait à provoquer une infection légère volontaire. La variolisation pouvait provoquer des épidémies graves si elle n’était pas correctement maîtrisée, ce qui alimenta l’opposition, notamment de la part de groupes religieux et de certains médecins. Washington fit donc procéder à cette opération de manière secrète, avec succès. En conséquence, l’armée continentale ne fut plus jamais paralysée par une épidémie de variole tout au long du conflit.

Le mandat de 1809

Selon la revue Quality and Safety in Healthcare, Benjamin Franklin, l’un des Pères fondateurs des États-Unis, nourrissait des doutes envers la variété de la variolisation, une méthode d’immunisation qui consistait à exposer délibérément une personne à la variole. Cette méfiance s’est estompée tragiquement en 1736, lorsqu’il perdit un fils des suites de cette maladie. Franklin regretta amèrement de ne pas avoir inoculé son enfant, un sentiment partagé par d’autres à l’époque. Toutefois, ces inquiétudes étaient fondées : la variolisation exposait en effet les patients au risque de contracter la maladie complète, ce qui n’était pas la méthode la plus sûre.

La situation évolua considérablement d’ici 1798, lorsque Edward Jenner découvrit que l’exposition à la vaccine, une maladie moins contagieuse affectant les vaches, procurait une immunité efficace contre la variole. Cette approche révolutionnaire, bien plus sûre que la variolisation classique, permit de sauver de nombreuses vies au Royaume-Uni.

Devenu disponible aux États-Unis, ce progrès médical suscita rapidement l’intérêt des autorités locales. Le Massachusetts fut le premier État à reconnaître le potentiel salvateur de cette méthode. D’après l’American Journal of Bioethics, en 1809, une loi instaura le premier véritable mandat de vaccination américain, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation étatique obligatoire. Ce texte autorisait les conseils locaux de santé à exiger la vaccination contre la variole pour les habitants de leur juridiction et à infliger une amende de 5 dollars (soit environ 110 dollars actuels) aux réfractaires.

Pour convaincre les opposants, la ville de Milton répliqua publiquement l’expérience controversée d’Edward Jenner sur James Phipps, l’enfant qui avait marqué la découverte du vaccin. En juillet 1809, un groupe d’enfants fut vacciné. Selon le Smithsonian, 12 d’entre eux furent ensuite exposés volontairement à la variole mais aucun ne tomba malade après 15 jours d’observation. Cette démonstration concrète apaisa les craintes liées à la sécurité et à l’efficacité du vaccin. La ville proclama ainsi la variole « vaincue », marquant un tournant décisif dans l’histoire de la vaccination aux États-Unis.

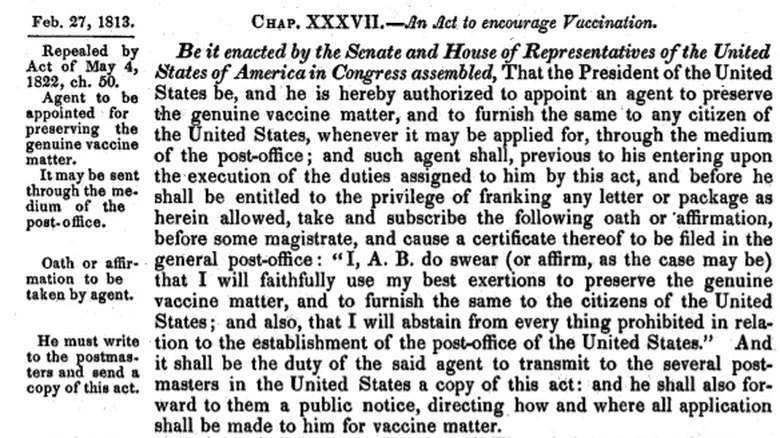

Le Vaccine Act de 1813

Au début du XIXe siècle, les États-Unis voulaient ardemment vacciner leur population contre la variole. En 1810, environ six millions d’Américains vivaient dispersés dans des zones rurales, ce qui posait un véritable défi logistique pour toute campagne de vaccination. Les médecins travaillant dans ces régions, en particulier dans les Territoires de l’Ouest, se plaignaient de l’impossibilité d’accéder aux stocks du vaccin développé par Edward Jenner.

Face à ces obstacles, le gouvernement américain décida de s’inspirer du modèle anglais en créant une agence gouvernementale chargée de produire et distribuer ce vaccin, via le Vaccine Act de 1813. Cette initiative, portée par le docteur James Smith de Baltimore, prévoyait que celui-ci devienne un « Agent national du vaccin », offrant gratuitement la vaccination au public, en s’appuyant sur un stock national. Le Congrès subventionnait la distribution effectuée par la poste aux citoyens volontaires.

Cependant, la création de ces Agents nationaux du vaccin souleva une controverse majeure. En effet, elle remettait en cause la séparation des pouvoirs inscrite dans la Constitution, ainsi que l’autorité des États en matière de santé publique. Ce transfert de compétence du niveau local vers le gouvernement fédéral affaiblissait le rôle des médecins locaux dans la vaccination.

La situation se compliqua davantage lorsqu’une épidémie de variole éclata en Caroline du Nord en 1821, provoquée par un lot défectueux provenant du stock fédéral. Ce fiasco embarrassa profondément le gouvernement, qui fut contraint d’abroger l’Acte l’année suivante. Le contrôle de la vaccination fut alors rendu aux États, confirmant ainsi leur responsabilité en matière de santé publique.

Après l’échec de la Vaccine Act de 1813, l’État du Massachusetts a repris le rôle de précurseur en matière de mandats gouvernementaux liés à la vaccination. Selon un rapport de 1932 de la Société Médicale du Massachusetts, la région avait repeint toutes les lois imposant la vaccination obligatoire dans les années 1830, abandonné le suivi ainsi que la mise en quarantaine des patients atteints de la variole, et levé toutes les amendes pour non-respect. Cependant, les organisations privées pouvaient toujours maintenir leurs propres règles vaccinales.

La gravité mortelle de la variole a conduit le Massachusetts à rétablir dès 1838 la surveillance stricte et les sanctions financières. Cette décision s’est appuyée sur des données alarmantes : entre 1813 et 1838, seulement 39 cas de variole furent recensés, tandis que de 1839 à 1855, ce chiffre dépassa les 1000.

En réponse, la loi de 1855 instaura un mandat sanitaire majeur, souvent reconnu comme la première loi de vaccination scolaire aux États-Unis, mais qui englobait bien plus que les seuls enfants scolarisés. Cette législation obligeait tous les enfants à être vaccinés avant l’âge de deux ans, sous peine d’une amende annuelle de 5 dollars, et interdisait aux non-vaccinés l’accès aux écoles publiques.

Par ailleurs, les conseils de santé locaux se voyaient attribuer le pouvoir de rendre la vaccination obligatoire pour tous les individus sous leur juridiction, même si les modalités précises d’application restent peu claires. La deuxième partie de cette loi veillait à ce que tous les employés et bénéficiaires des institutions étatiques — telles que les écoles publiques, prisons ou hôpitaux psychiatriques — soient vaccinés contre la variole.

Cette avancée historique posa les fondations des mandats vaccinales futurs à travers le pays, mais ne manqua pas de susciter une opposition vigoureuse. Dès le XIXe siècle, plusieurs voix s’élevèrent pour contester et réclamer l’abrogation de ces obligations contraignantes.

Depuis le début du XIXe siècle, la loi sur la vaccination obligatoire suscitait déjà des résistances, notamment chez les adultes du Massachusetts. Cette opposition s’est intensifiée avec l’instauration des lois de vaccination à l’école pour les enfants. Parallèlement à ces obligations vaccinales, sont apparues les premières exemptions. Selon la Massachusetts Medical Society, les critiques dénonçaient une atteinte à la liberté individuelle, estimant que ces lois sévères et superflues imposaient à leurs patients des contraintes injustifiées.

Concrètement, cela concernait notamment l’obligation pour les médecins de signaler les cas de négligence parentale refusant la vaccination contre la variole, afin d’imposer des amendes. Les opposants remettaient aussi en cause les mesures de traçabilité des cas de variole et les quarantaines, malgré le taux de mortalité extrêmement élevé lié à la maladie.

En 1838, ces adversaires réussirent à faire abroger les lois de vaccination et de contrôle des maladies du tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Toutefois, en 1855, une nouvelle obligation imposait la vaccination des enfants de moins de deux ans, sous peine d’une amende de 5 dollars. Cette mesure se heurta à une forte résistance qui la rendit pratiquement inapplicable. En 1884, face à la pression croissante, la législation céda : les enfants non vaccinés pouvaient fréquenter les écoles publiques à condition de présenter un certificat médical et de ne pas avoir été exposés à la variole dans leur foyer.

L’opposition s’organisa et se renforça grâce à la création de sociétés comme l’Anti-Vaccination Society of America, qui contribua à officialiser les exemptions en 1908 et à supprimer le mandat vaccinal chez les nouveau-nés. Cependant, la question des amendes infligées aux adultes refusant la vaccination demeura un point de tension majeur, culminant avec une affaire emblématique portée devant la Cour Suprême en 1905.

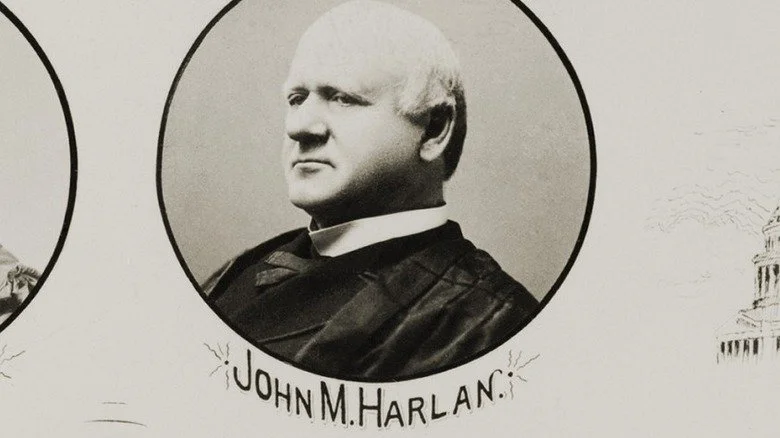

Watershed : Jacobson contre Massachusetts

En 1905, la controverse autour des mandats de vaccination atteint la plus haute juridiction des États-Unis, et comme souvent, le théâtre du conflit est l’État du Massachusetts. L’affaire Jacobson v. Massachusetts oppose Henning Jacobson, un pasteur luthérien d’origine suédoise, à l’État qui lui inflige une amende pour avoir refusé un rappel de vaccin contre la variole.

Jacobson avait des raisons valables de refuser la vaccination : il avait déjà subi des réactions indésirables au vaccin antérieur. Pourtant, son refus lui coûta une amende de 5 dollars – l’équivalent d’environ 140 dollars actuels. Refuser de s’acquitter de cette somme n’était pas envisageable pour lui, invoquant une violation de ses libertés individuelles malgré ses motifs médicaux légitimes.

Sous la présidence du juge John Harlan, la Cour suprême donna raison au Massachusetts. Cette décision est aujourd’hui souvent invoquée pour justifier presque tous les mandats de vaccination modernes aux États-Unis. Cependant, comme le souligne le professeur Josh Blackman du South Texas College of Law, ce verdict est largement mal interprété.

En réalité, la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur la légalité générale de l’obligation médicale, y compris la vaccination. Le débat portait uniquement sur l’amende de 5 dollars. La loi du Massachusetts ne contraignait pas les individus qui acceptaient de payer l’amende à se faire vacciner. Ainsi, la décision validait essentiellement le droit de l’État à infliger une amende, tout en reconnaissant à Jacobson le droit de refuser la vaccination pour des raisons de santé.

Cependant, comme le note le professeur Blackman, les décisions ultérieures de la Cour ont transformé Jacobson en un soutien formel aux mandats de vaccination et même à certaines politiques controversées de l’ère progressiste aux États-Unis, notamment celles associées à l’eugénisme. Cette interprétation élargie a profondément influencé la manière dont les mandats sont perçus et appliqués aujourd’hui.

L’époque progressiste des États-Unis est souvent perçue comme une période d’amélioration sociale, mais elle s’est aussi accompagnée de la sombre réalité du mouvement eugéniste. Ce dernier est notamment illustré par Margaret Sanger, fondatrice de Planned Parenthood, à travers son œuvre A Plan for Peace. Cette publication prônait la stérilisation, la ségrégation et l’internement des « contaminés », englobant des groupes tels que « les faibles d’esprit, idiots, imbéciles, fous, syphilitiques, épileptiques, criminels, prostituées professionnelles, et autres classes exclues par les lois d’immigration de 1924 ».

Selon des analyses publiées dans Nature, certains milieux universitaires et politiques américains soutenaient cette vision eugéniste au travers de lois imposant la stérilisation obligatoire. L’examen par la Cour suprême d’une loi de Virginie datant de 1924 marqua un tournant : les juges invoquèrent dans leur décision les précédents juridiques relatifs aux mandats de vaccination, notamment l’affaire Jacobson v. Massachusetts.

Le professeur de droit Josh Blackman souligne que Buck v. Bell, qui contestait la loi de Virginie sur la stérilisation, fut validé à une majorité écrasante de 8 contre 1. Le juge Oliver Holmes justifia le verdict en affirmant que si les États avaient le droit d’imposer la vaccination pour protéger la santé publique, ils pouvaient de la même manière recourir à la stérilisation. Cette pratique était perçue comme un moyen d’améliorer le patrimoine génétique américain en éliminant les « imbéciles », malgré le fait que l’arrêt Jacobson ne donnait jamais aux États le pouvoir de forcer la vaccination.

Cette interprétation juridique a inspiré des dérives majeures, comme le rappelle Robert Barnes, avocat spécialisé dans les droits constitutionnels. Il met en garde les partisans des mandats vaccinales : la mythologie juridique qui entoure l’affaire Jacobson a aussi servi de fondement à des politiques de ségrégation, de stérilisation forcée, de travail des enfants, ainsi qu’à des formes institutionnalisées de racisme, toutes justifiées au nom de la sécurité publique.

Bien que l’arrêt Jacobsen v. Massachusetts n’ait pas techniquement institué l’obligation vaccinale, de nombreux États ont tiré parti des décisions ultérieures de la Cour Suprême des États-Unis pour les faire appliquer. De manière surprenante, le mouvement moderne dit « anti-vaccin » trouve ses origines avec un vaccin qui, pourtant, n’a pas été rendu obligatoire.

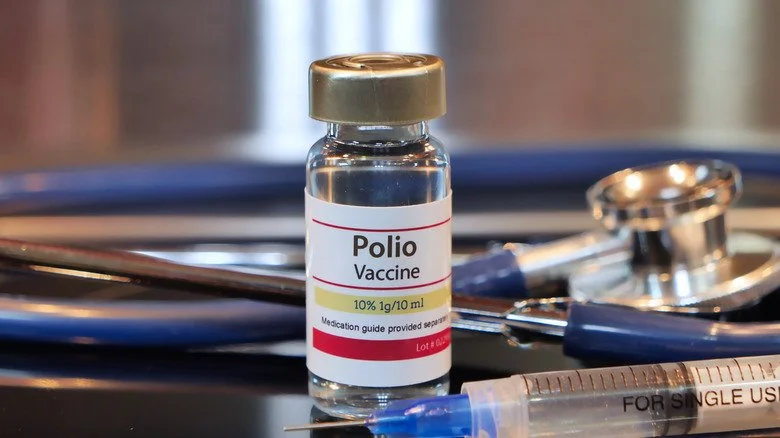

En 1955, le vaccin contre la polio est mis sur le marché. Selon une enquête de NPR, dans les années 1950, la polio paralysait environ 35 000 enfants par an aux États-Unis. Parmi ses victimes les plus célèbres figurait le président Franklin Roosevelt. Face aux effets dévastateurs de cette maladie, les parents s’empressèrent de faire vacciner leurs enfants dès l’apparition du vaccin en 1953.

Cependant, malgré son efficacité avérée, un événement dramatique, connu sous le nom de « Cutter Incident », sema le doute parmi la population quant à la sécurité des vaccins. D’après le Journal of the Royal Society of Medicine, un lot de vaccins produit dans un laboratoire californien en 1955 contenait du virus de la polio encore vivant, faute d’une inactivation complète. Cette erreur a conduit à l’injection accidentelle de virus actifs chez des milliers d’enfants.

Les conséquences furent graves : au moins 200 enfants furent paralysés et 40 d’entre eux perdirent la vie. Le journal attribue cette tragédie à des défaillances dans les mécanismes fédéraux de contrôle, lesquels auraient dû détecter ces lots défectueux avant leur distribution. Toutefois, au-delà de ce drame, la vaccination contre la polio s’est avérée essentielle et a conduit à une chute spectaculaire des cas.

Cette réussite sanitaire poussa les écoles américaines à rendre ce vaccin obligatoire, tandis que les lois sur la vaccination se renforçaient à travers tout le pays, illustrant ainsi un tournant décisif dans la gestion de la santé publique et les mandats de vaccination aux États-Unis.

Avant les années 1960, les lois imposant la vaccination obligatoire dans les écoles étaient souvent disparates et rarement appliquées. Certains États n’avaient aucune législation à ce sujet, empêchant ainsi les autorités locales ou les établissements scolaires de faire respecter légalement ces mandats. Face à la persistance des épidémies de rougeole malgré l’existence d’un vaccin, de nombreux États ont commencé à renforcer leurs lois scolaires, car la majorité des foyers d’infections se trouvaient dans les établissements scolaires.

Contrairement à la résistance actuelle envers les vaccins contre la covid, la plupart des parents dans les années 1960 et 1970 soutenaient l’augmentation des mandats de vaccination. Ce soutien se renforçait d’autant plus que ces obligations coïncidaient avec une baisse significative des maladies infantiles graves, comme la rougeole ou la poliomyélite.

La loi américaine protégeait généralement les objecteurs de conscience, notamment à travers le Titre VII du Civil Rights Act, qui offrait des exemptions religieuses, tandis que des exemptions médicales étaient également prévues pour les enfants présentant des contre-indications. La confiance publique élevée envers le système médical américain expliquait largement l’acceptation de ces mandats à l’époque. Cette situation contraste nettement avec le climat actuel de méfiance, particulièrement marqué au sein de la communauté afro-américaine, légitimement sceptique en raison d’expérimentations médicales à haut risque, comme l’illustre tristement l’expérience de Tuskegee.

Au fil des années 1970 et 1980, le nombre d’injections requises pour fréquenter l’école a augmenté, faisant émerger un débat crucial autour des réactions indésirables chez l’enfant. Selon le Journal of the Royal Society of Medicine, les laboratoires pharmaceutiques ont alors été confrontés à une vague de poursuites judiciaires initiées par des parents déçus et bouleversés, dont les enfants avaient souffert d’effets secondaires à la suite de la vaccination.

Ces litiges ont conduit à des règlements financiers substantiels qui, paradoxalement, ont réduit l’incitation des entreprises pharmaceutiques à développer de nouveaux vaccins. Pour y remédier, en 1986, le Congrès américain a adopté le National Childhood Vaccine Injury Act. Cette loi octroyait une immunité totale aux laboratoires contre toute poursuite civile liée à un vaccin obligatoire ayant causé le décès ou une incapacité chez un enfant.

Depuis lors, les revendications sont traitées via un tribunal spécialisé aux États-Unis chargé d’évaluer et d’attribuer des compensations. Toutefois, d’après CNBC, les victimes d’effets indésirables obtiennent rarement réparation.

Ce cadre législatif suscite une controverse profonde. S’il encourage les firmes pharmaceutiques à innover et à développer des vaccins salvateurs, il peut aussi inciter certaines à compromettre la sécurité de leurs produits au profit du profit, comme le relève The Guardian. En conséquence, selon National Nurses United, l’industrie pharmaceutique s’est imposée comme l’un des plus fervents défenseurs des mandats vaccinales.

Contrairement à plusieurs pays comme l’Australie ou l’Autriche, où les non-vaccinés contre la covid-19 subissent de sévères restrictions, voire des sanctions juridiques, les États-Unis ont généralement évité d’imposer une vaccination universelle obligatoire. Cependant, au niveau étatique et local, certains mandats vaccins ont vu le jour, notamment fondés sur les précédents juridiques établis par l’affaire Jacobson contre Massachusetts.

Par exemple, New York City a rendu la vaccination obligatoire pour l’ensemble des travailleurs, tandis que la Californie a exigé la vaccination pour tous les élèves dans les établissements scolaires. Cette dynamique change avec la décision du président Joe Biden, qui a instauré un mandat vaccinal étendu. Celui-ci concerne tous les employés fédéraux relevant de la branche exécutive ainsi que toutes les entreprises employant 100 salariés ou plus.

Cette mesure s’appuie sur les conclusions des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) démontrant que la vaccination réduit la transmission du virus et atténue les symptômes en cas d’infection. Des experts comme le directeur du NIAID, Anthony Fauci, défendent l’idée que, même si le virus SarsCov-2 ne peut être complètement éradiqué, la vaccination reste une arme sûre et efficace pour contrôler la pandémie.

Cependant, la question des mandats révèle de nombreuses complexités, impliquant des enjeux de sécurité, de régulation, d’économie et de constitutionnalité. Ces controverses ont conduit au dépôt de recours devant la Cour suprême des États-Unis, où le mandat vaccinal est actuellement examiné pour en valider la légalité.

Les opposants aux mandats vaccinals se répartissent en plusieurs catégories distinctes. Premièrement, certains contestent la sécurité des vaccins contre la Covid-19, remettant en question les normes d’approbation. Une enquête du British Medical Journal (BMJ) a révélé des conflits d’intérêts non déclarés parmi certains responsables de la FDA et des éditeurs scientifiques chargés d’évaluer ces vaccins.

L’opposition politique est également très marquée. Par exemple, le journaliste Peter Doocy de FOX News a souligné l’incohérence selon laquelle de nombreux Américains doivent être vaccinés pour conserver leur emploi, alors que les immigrés clandestins en sont exemptés. Selon Reuters, les migrants peuvent poursuivre en justice les laboratoires pharmaceutiques en cas d’effets secondaires, ce qui n’est pas le cas pour les citoyens américains en vertu du PREP Act, ce qui explique une certaine hésitation à imposer la vaccination à ce groupe. Par ailleurs, en Connecticut, certains employés du Capitole ont dénoncé l’hypocrisie des élus qui s’exemptent eux-mêmes du mandat vaccinal imposé à leurs collaborateurs (NBC).

Sur le plan géopolitique, certains États comme la Floride ont défié ouvertement les directives fédérales. Le gouverneur Ron DeSantis a interdit tout mandat de vaccination ou port du masque dans les structures étatiques, scolaires ou au sein des employeurs privés, menaçant les contrevenants d’amendes de 10 000 à 50 000 dollars par employé non conformes. En revanche, d’autres États – tels que New York, l’Illinois et la Californie – ont maintenu voire renforcé leurs politiques vaccinales, malgré des pertes d’emplois, d’entreprises et de contribuables au profit d’États comme la Floride ou le Texas (KTLA).

Quoi qu’il advienne des prochaines décisions de la Cour Suprême, le mandat vaccinal du président Biden devrait accentuer les divergences partisanes et régionales qui traversent les États-Unis depuis plusieurs années, illustrant ainsi la complexité des débats autour de la vaccination dans le pays.