Sommaire

Les films sur les présidents américains : un terrain fertile pour le drame

Les films traitant de présidents américains offrent un cadre idéal pour le drame. Ils mettent en scène des personnages évoluant dans un monde d’une grande rapidité, prenant parfois des décisions cruciales engageant la vie ou la mort, et souvent entourés d’un entourage aux intentions variées. Le président peut ainsi modifier profondément le cours de l’histoire par un simple discours ou une action ponctuelle.

Ces récits s’entremêlent souvent à des intrigues et complots qui semblent tout droit sortis d’un scénario hollywoodien. Pourtant, le véritable défi réside dans la représentation fidèle de ces figures historiques, dont le costume classique et discret dénote souvent avec l’exubérance des films.

Pourtant, élaborer un film sur ces occupants réels du bureau ovale peut s’avérer délicat, comme le soulignent les historiens spécialisés. Si certains cinéastes parviennent à honorer la réalité avec finesse, d’autres succombent à la tentation d’amplifier des événements ou d’inventer des drames pour captiver le public.

Par exemple, peut-on vraiment croire que George Washington, premier président adulé à tel point qu’une fresque dans le Capitole le représente presque comme une divinité, ait sorti une arme à feu contre un général récalcitrant ? Ou encore, les théories d’Oliver Stone sur l’assassinat de JFK sont-elles une interprétation historique rigoureuse ou une réécriture spectaculaire destinée au grand écran ? Quant à Richard Nixon, peut-on le réduire à un simple méchant de cinéma ?

Ces films, bien qu’attrayants, peuvent souvent prêter à confusion pour qui cherche à comprendre l’histoire avec rigueur. Ils sont davantage des divertissements que des sources fiables pour des recherches académiques ou historiques.

L’entretien de 1977 entre le journaliste David Frost et l’ancien président Richard Nixon, particulièrement controversé, demeure un moment fort de l’histoire américaine. Nixon y semble reconnaître ses fautes en déclarant sans détour : « Quand le président fait quelque chose, cela signifie que ce n’est pas illégal. ». Ce passage a naturellement inspiré le film de 2008 Frost/Nixon, réalisé par Ron Howard. Pourtant, malgré l’importance historique de cet échange, le long-métrage ne restitue pas fidèlement la complexité de leur relation.

Dans la réalité, Nixon a livré cette confession avec une apparente banalité, malgré quelques moments tendus. Cependant, à l’écran, Frank Langella incarne un Nixon presque menaçant, bien plus caricatural. De son côté, le véritable David Frost se souvenait plutôt d’un homme énigmatique et plutôt maladroit, loin du vil manipulateur : « Il était l’homme le plus fascinant. Il n’y a jamais eu personne d’aussi énigmatique dans le Bureau Ovale. » (source : BBC).

Au-delà des libertés artistiques, le film esquive un aspect important lié à l’argent. Si Frost a obtenu cette interview en étant le plus offrant, il omet de montrer que Nixon a non seulement reçu une rémunération de 600 000 dollars, mais également une part de 20 % sur la syndication de l’entretien. Enfin, il est important de souligner que cette fameuse quasi-aveu de culpabilité relevait d’une stratégie minutieusement orchestrée non seulement par Frost, mais aussi par l’équipe de Nixon lui-même.

Abraham Lincoln : Chasseur de Vampires, un film loin de la vérité historique ?

Il est évident qu’un film intitulé Abraham Lincoln : Chasseur de Vampires ne respecte pas strictement les faits historiques. Pourtant, de manière surprenante, certaines scènes sont fidèles à la réalité, notamment la représentation précise de l’état du Capitole en 1865, saluée par les autorités en charge de ce bâtiment emblématique. Le portrait d’un Lincoln ambitieux et éloquent est également globalement respecté, ce qui rend les libertés prises avec l’histoire d’autant plus frustrantes.

Au-delà de l’aspect fantastique, rappelons que les vampires ne sont en aucun cas des alliés de la Confédération. Parmi les erreurs flagrantes, le film montre Lincoln présent à la bataille de Gettysburg, ce qui est faux : il y est arrivé plusieurs mois plus tard pour prononcer son célèbre discours. Par ailleurs, son pouvoir presque magique de réclamer toutes les réserves d’argent de l’Union dépasse tout cadre réaliste.

La représentation de l’esclavage est sans doute l’élément le plus contestable du film. Lincoln y est dépeint comme un héros abolitionniste traitant son associé noir, William H. Johnson, en égal. Or, dans la réalité, Johnson était un serviteur libre dont Lincoln arrangea la sépulture au cimetière national d’Arlington, mais ils n’étaient pas proches. La position de Lincoln sur les droits des Afro-Américains était complexe et en évolution. Enfin, réduire les Sudistes aux vampires démoniaques simplifie à l’extrême une situation historiquement complexe. Toutefois, face à un Abraham Lincoln brandissant une hache contre des créatures suceuses de sang, les historiens peuvent bien laisser ce film sombrer dans l’oubli.

Reagan évite habilement les épisodes gênants

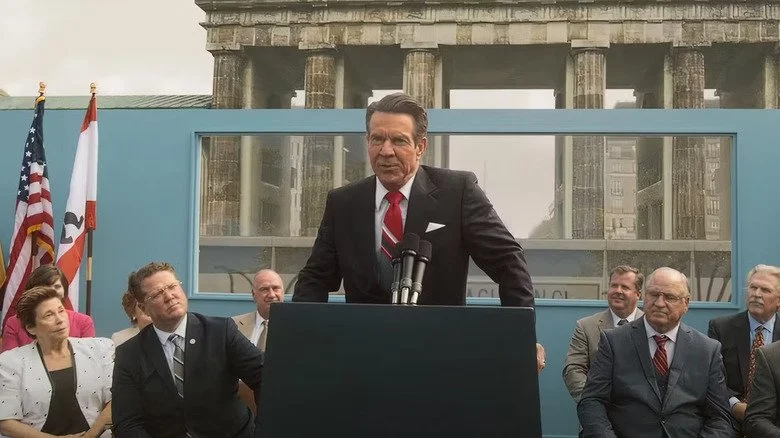

Le film de 2024 intitulé Reagan illustre parfaitement que les biopics présidentiels aux contours historiques flous ne sont pas une affaire du passé. Centré sur le 40e président des États-Unis, ce long-métrage présente Ronald Reagan sous un jour particulièrement flatteur, voire idéalisé.

Interprété par Dennis Quaid, Reagan apparaît presque comme un héros moderne, capable de voler au secours du monde entier et de combattre tous ceux qui s’opposeraient à l’Amérique. Pourtant, si son engagement anticommuniste est bien mis en avant, plusieurs aspects plus controversés de son mandat sont curieusement omis, voire passés sous silence.

Par exemple, le film ne mentionne en rien son opposition au Civil Rights Act de 1964 ainsi qu’au Voting Rights Act de 1965, deux piliers majeurs de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. De même, les conséquences de ses politiques économiques, en particulier les coupes budgétaires qui ont durement touché les populations défavorisées et les minorités, ne sont pas abordées.

Le récit évite également d’évoquer ses campagnes contre la drogue, ses tentatives d’abolition de Medicare ou encore sa promesse non tenue de démanteler le Département de l’Éducation. L’un des épisodes les plus controversés de son administration — la gestion catastrophique de la crise du VIH/SIDA — est à peine effleuré. Alors que près de 90 000 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie, l’administration Reagan ne fit quasiment rien, hormis une conférence de presse en décembre 1984 où le porte-parole par intérim Larry Speakes se permit de rire de la situation.

Pearl Harbor, un chaos historique aggravé par la scène avec FDR

Parmi les films truffés d’inexactitudes historiques, « Pearl Harbor » de 2001 se distingue par son absence quasi totale de rigueur. Il prétend raconter l’attaque de décembre 1941 sur la base navale de Pearl Harbor à Hawaï, mais il ne conserve que les grandes lignes de cet événement majeur, laissant de côté les détails essentiels qui auraient pu rendre justice à cette page d’histoire américaine.

La représentation du président Franklin D. Roosevelt, incarné par Jon Voight, illustre particulièrement ces erreurs. Dans une scène censée se dérouler dans une salle de guerre, FDR reçoit un briefing sur l’attaque et ses conséquences. Un conseiller évoque une éventuelle invasion japonaise du territoire continental américain, une hypothèse que les historiens jugent invraisemblable à l’époque, compte tenu des capacités militaires limitées du Japon pour mener une telle opération gigantesque.

Plus problématique encore, la mise en scène dramatique de FDR se levant péniblement, luttant contre la paralysie résultant de la poliomyélite contractée en 1921, accompagne une bande sonore emphatique. Or, si Roosevelt avait réussi à convaincre les Américains qu’il pouvait marcher, les témoins proches savaient qu’il possédait une force significative dans le haut du corps et se déplaçait quasi-indépendamment. Il n’a jamais cherché à impressionner en se levant simplement, ni à instrumentaliser sa paralysie pour renforcer une mise en scène émotionnelle.

Peu de sujets provoquent autant de réactions passionnées chez les historiens de la présidence américaine que les théories conspirationnistes autour de l’assassinat de JFK. L’omniprésence de ces idées plus de cinquante ans après les faits doit beaucoup au film JFK d’Oliver Stone, sorti en 1991.

Cette œuvre, qui se concentre principalement sur les suites de l’assassinat, présente d’abord John F. Kennedy comme un personnage suffisamment radical pour être éliminé par son propre gouvernement. Pourtant, JFK n’était ni un gauchiste ni un sympathisant communiste ; certains experts modernes vont jusqu’à le rapprocher davantage des modérés, voire des conservateurs d’aujourd’hui — bien que cela reste une hypothèse.

Plus loin, l’intrigue de complot gouvernemental visant à assassiner le président est quasiment pure invention. Par exemple, la confession du personnage William O’Keefe, inspiré par la figure réelle de Perry Russo, est largement déformée. En réalité, Russo aurait produit un témoignage plus crédible uniquement après l’administration d’un barbiturique, le pentothal sodique, ce qui remet en question sa fiabilité. Quant à la théorie de la « balle magique » défendue au procès dans le film, elle est généralement rejetée par les experts en balistique légale.

Enfin, même si l’enquête de la Commission Warren a été critiquée pour des erreurs et d’éventuels dissimulations, elle ne valide en aucun cas les théories extrêmes développées dans JFK. Oliver Stone lui-même a reconnu ne pas savoir précisément ce qui s’est passé lors de l’assassinat, soulignant que son film repose avant tout sur une impression, un ressenti plus que sur des preuves historiques solides.

Bien que Steven Spielberg et son équipe méritent les honneurs pour la réalisation du film Amistad (1997), qui relate une vraie révolte sur un navire négrier en 1839, ce long-métrage ne fait pas figure de référence historique fiable. Cela vaut notamment pour la représentation de John Quincy Adams, ancien président américain au destin exceptionnellement long, lequel défendit devant la Cour suprême des États-Unis un groupe d’Africains ayant pris le contrôle de l’Amistad et faisant face à de graves accusations, dont la peine de mort et une extradition vers le territoire espagnol. Dans la réalité, Adams réussit à convaincre la Cour que ces hommes étaient des hommes libres, obtenant ainsi leur retour au Sierra Leone.

Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre le film, ce procès ne constitua pas un tournant majeur dans l’opinion américaine contre l’esclavage. En effet, l’éclatement de la guerre de Sécession quelques décennies plus tard témoigne du fait que les arguments d’Adams n’avaient pas clos le débat. Certains juges présidant le procès de l’Amistad siégèrent également dans l’affaire Dred Scott en 1857 et décidèrent que les esclaves n’étaient pas citoyens américains.

Si l’on se concentre davantage sur John Quincy Adams, Amistad donne l’impression qu’il ne voulait pas initialement prendre la défense des Africains. Pourtant, dans la réalité, Adams, abolitionniste convaincu, plaida durant plusieurs heures devant la Cour suprême. Un élément clé de sa défense reposait sur l’argument selon lequel le président américain n’avait pas le pouvoir de soumettre des citoyens à un procès dans un autre pays. Par conséquent, Adams affirmait que le président Monroe n’avait pas le droit de condamner ces humains à un sort similaire, puisque leur liberté légitime devait être respectée. Curieusement, cet argument essentiel est absent du film.

Sorti en 1995, Jefferson in Paris mérite au moins d’être salué pour avoir abordé la relation souvent négligée entre Thomas Jefferson et l’esclave Sally Hemings. On sait aujourd’hui que Hemings, qui accompagna Jefferson à Paris entre 1787 et 1789, eut au moins six enfants dont le président fut le père. Si ce fait faisait l’objet de rumeurs du vivant de Jefferson, ce n’est qu’à la fin des années 1990, grâce aux tests génétiques confirmant presque définitivement la paternité du dernier enfant connu d’Hemings, Eston, que cette histoire est devenue largement publique.

Cependant, le film s’éloigne sensiblement de la réalité historique, et pas uniquement parce que Nick Nolte, incarnant Jefferson, ressemble surtout à lui-même coiffé d’une perruque plutôt qu’à l’un des pères fondateurs. Par exemple, à l’époque des événements, Sally Hemings avait environ 14 ans, alors que l’actrice Thandiwe Newton en avait 23 lors du tournage, un choix probablement motivé par des considérations d’acceptabilité pour le public.

Par ailleurs, bien que le Jefferson réel – alors veuf – ait développé une relation proche avec l’artiste mariée Maria Cosway, cette liaison resta probablement platonique, limitée à des promenades et des lettres empreintes de nostalgie dans lesquelles Jefferson refusait d’aller plus loin. Dans le film, par contraste, les personnages français critiquent ouvertement l’injustice raciale aux États-Unis, sans que ne soit évoqué le contexte colonial français de Saint-Domingue, où plusieurs centaines de milliers d’esclaves vivaient, et où l’insurrection de 1791 donna naissance à Haïti.

Le film Dick, sorti en 1999, ne prétend nullement à l’exactitude historique, mais il offre au moins une comédie divertissante. L’intrigue repose sur une idée farfelue : les adolescentes incarnées par Kirsten Dunst et Michelle Williams sont à l’origine de la révélation du scandale du Watergate. Dans la réalité, cette source était l’assistant directeur du FBI, W. Mark Felt, dont l’identité n’a été officiellement dévoilée qu’en 2005 par sa famille.

Au-delà de cette licence artistique majeure, le film multiplie les situations improbables, comme la romance entre le personnage de Williams et Richard Nixon ou leur capacité à se promener à l’aise dans la Maison-Blanche, jusqu’à pénétrer accidentellement dans le Bureau Ovale. Bien que la sécurité dans les années 1970 fût moins rigoureuse qu’aujourd’hui, Nixon était notoirement paranoïaque, allant même jusqu’à installer des micros dans son bureau. Il est donc difficile d’imaginer que deux lycéennes auraient pu se promener librement, sans être détectées, et encore moins occuper des fonctions telles que promeneuses de chiens.

Par ailleurs, avec les antécédents d’assassinats et de tentatives visant des présidents, sans oublier la tension constante de la Guerre froide, le Secret Service et les gardes de la Maison-Blanche redoublaient de vigilance, d’autant plus avec Nixon dont la popularité déclinait rapidement. Ce contexte historique réel rend les libertés prises par le film à la fois amusantes et irréalistes, mais elles permettent surtout de souligner l’absurdité d’une comédie qui ne se prend jamais au sérieux.

Concernant les téléfilms consacrés aux présidents américains, The Crossing de 2000 se distingue plutôt positivement. Ce film, diffusé à l’origine sur A&E, met en scène Jeff Daniels dans le rôle du premier président des États-Unis, George Washington, alors qu’il traverse la rivière Delaware et mène la bataille décisive de Trenton. Cette œuvre est généralement saluée pour son respect global des faits historiques. Cependant, certaines libertés prises avec la vérité peuvent perturber les passionnés d’histoire.

Le principal point contestable réside dans l’affirmation selon laquelle l’Armée continentale n’aurait subi aucune perte humaine lors de cette traversée ou durant la bataille elle-même. La réalité est tout autre : au moins six soldats ont été victimes, dont l’un d’entre eux n’est autre que James Monroe, futur président, qui fut sérieusement blessé à l’épaule lors de cette bataille, mais survécut heureusement.

Un autre moment jugé contestable montre Washington tirer une arme à feu sur Horatio Gates, un général notoirement difficile et peu performant pendant la Révolution américaine. Malgré son impopularité, aucun témoignage historique n’évoque un tel affrontement direct entre Washington et Gates avant que ce dernier ne soit finalement démis de ses fonctions.

Enfin, pour les plus pointilleux, la prestation vocale de Jeff Daniels, bien que convaincante, trahit parfois son identité américaine contemporaine. La voix authentique de George Washington n’ayant jamais été enregistrée, les historiens supposent qu’elle pouvait comporter une certaine intonation anglaise, accompagnée d’un léger bégaiement ou d’une voix affaiblie, conséquences de fréquentes infections des voies respiratoires supérieures et des problèmes dentaires notoires du président.

Oliver Stone, connu pour son regard controversé sur les présidences américaines, s’attaque à l’ère récente avec W., un film sorti en 2008 alors que George W. Bush, le 43e président, était encore en fonction. La particularité de ce projet réside dans sa volonté affichée de refléter fidèlement cette période relativement contemporaine et bien documentée.

Pour garantir un certain réalisme, Stone s’est entouré de conseillers ayant collaboré directement avec l’administration Bush, comme la contre-amiral à la retraite Deborah Loewer. Cette dernière, qui supervisait des opérations cruciales telles que la Salle de Situation de la Maison Blanche et accompagnait le président lors des événements du 11 septembre 2001, a validé de nombreux détails visuels. Elle a également souligné l’investissement de Josh Brolin, interprète de Bush, soucieux de reproduire avec justesse le comportement et les traits du véritable président.

Toutefois, malgré ces efforts, le film suscite la polémique parmi les historiens qui pointent des distorsions notables. Stone est accusé de modeler une image de Bush en « gentil benêt » pris dans une situation complexe, tandis que le vice-président Dick Cheney, incarné par Richard Dreyfuss, est dépeint en antagoniste silencieux et menaçant. Au-delà de ce biais narratif, la plus grande omission est sans doute l’absence du 11 septembre dans le récit, un choix difficilement excusable compte tenu de son importance capitale durant cette présidence.

Le film inclut néanmoins la célèbre bévue de Bush, celle du « fool me twice », mais la scène diffère de la réalité : au lieu d’avoir lieu devant une foule, l’erreur est présentée dans le cadre plus restreint d’une réunion privée. Ce décalage illustre bien la tension entre le besoin dramatique et la fidélité historique, un enjeu central dans la réception critique des films présidents américains controversés.