Sommaire

Les origines des Jeux Olympiques modernes

En 393 après J.-C., l’empereur romain Théodose Ier interdit les Jeux Olympiques, les qualifiant de festival païen. Peu de gens croyaient qu’ils renaîtraient un jour, malgré plusieurs tentatives de revival. Cependant, en 1896, le rêve devint réalité. Les Jeux Olympiques furent réintroduits après près de 1 500 ans d’absence, sous l’égide du noble français et passionné de sport Pierre de Coubertin, qui souhaitait en faire un festival d’amateurisme sportif.

Les premiers Jeux à Athènes furent mémorables et significatifs, coïncidant avec la fête de l’indépendance de la Grèce et le Lundi de Pâques, véhiculant un message d’unité à tous les participants. Depuis ce jour mémorable, les Jeux Olympiques continuent de nous offrir des moments remarquables d’athlétisme, de fair-play, d’unité, et parfois même quelques comportements déplorables.

Parmi ces moments marquants, on retrouve tant des athlètes emblématiques comme Usain Bolt et Michael Phelps que des événements mémorables mais moins connus tirés des éditions passées.

Berlin 1936 : unité par le sport

Les Jeux Olympiques de 1936 étaient censés incarner la suprématie de la race germano-aryenne, avec des attentes très élevées d’Adolf Hitler à l’égard des athlètes allemands. Toutefois, en raison des lois de Nuremberg et de la persécution des diverses minorités en Allemagne, un appel au boycott des Jeux s’est fait entendre. Selon Craig Chamberlain de l’Université de l’Illinois, la NAACP avait poussé les États-Unis à se retirer, et le président de l’organisation avait même préparé une lettre pour Jesse Owens, une des vedettes de l’équipe américaine.

Malgré ces enjeux, Owens participa aux Jeux et remporta quatre médailles d’or. Un de ses moments les plus mémorables, qui fit enrager Hitler, survint après sa victoire au saut en longueur. À l’époque, Owens était derrière le joueur allemand Luz Long et risquait l’élimination lors des qualifications. Selon Owens lui-même, Long lui avait offert des conseils techniques qui lui avaient permis de se qualifier pour la finale, qu’il avait finalement remportée. Toutefois, Owens avoua plus tard avoir embellit cette partie de l’histoire. Ce qui est vrai, en revanche, c’est qu’après les compétitions, Owens et Long s’étreignirent, au grand désarroi de Hitler.

Long et Owens continuèrent leur amitié jusqu’en 1943, lorsque Long fut tué durant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa dernière lettre, Long demanda à Owens de dire à son fils « comment les choses peuvent être entre les hommes sur cette terre ». Ces derniers mots pleins d’espoir saisissaient véritablement l’esprit des Jeux Olympiques, transcendant les barrières nationales, raciales et politiques qui, par ailleurs, divisaient le monde au sein du conflit le plus sanglant de l’histoire humaine.

Berlin 1936 : un tournoi de football controversé

Alors que Jesse Owens et Luz Long incarnaient l’esprit des Olympiques, le tournoi de football de 1936 a révélé des comportements peu sportifs, comme l’indique la Fédération Internationale de Football Association. L’Italie, gagnante de la Coupe du Monde de la FIFA en 1934, était la grande favorite du tournoi. Les Azzurri, dirigés par l’entraîneur légendaire Vittorio Pozzo, devaient survoler le match face aux États-Unis, une équipe qu’ils avaient battue 7-1 lors de la Coupe du Monde deux ans auparavant.

Pozzo a effectué de nombreux changements par rapport à l’équipe de 1934, sélectionnant une équipe plus jeune d’athlètes soutenus par l’État pour contourner les interdictions visant les professionnels. Lors de ce tournoi à élimination directe, les Azzurri ont été confrontés aux Américains, qui espéraient éviter une nouvelle humiliation. Les États-Unis, en mettant en place une défense acharnée, ont finalement concédé un but à l’attaquant star italien, Annibale Frossi.

Le football des années 1930 était plus physique qu’aujourd’hui, et l’Italie était connue pour sa manière de jouer rugueuse. Les joueurs américains en ont fait l’expérience lorsque Achille Piccini a commis de violentes fautes sur deux de leurs joueurs consécutivement, entraînant son expulsion. À cette époque, il n’y avait pas de cartons rouges, et l’arbitre allemand a dû l’exclure verbalement. Au lieu de quitter le terrain, Piccini et ses coéquipiers ont entouré l’arbitre, lui tenant les bras et lui cachant même les yeux avec leurs mains. Incroyablement, Piccini et les autres joueurs fautifs ont continué à jouer, permettant au match de se poursuivre, peut-être pour éviter un scandale politique au regard des relations étroites entre l’Italie et les hôtes allemands. L’Italie a finalement remporté le tournoi, triomphant de l’Autriche en finale, avant de s’adjuger un deuxième titre en Coupe du Monde en 1938.

Helsinki 1952 : Les huit recordmen

Les Jeux Olympiques de 1952, qui se tenaient à Helsinki, ont marqué un tournant spectaculaire dans l’histoire de l’athlétisme. Après une interruption due à la Seconde Guerre mondiale, les olympiades ont repris en 1948 à Londres, offrant à l’Europe dévastée une occasion de célébrer à nouveau. Helsinki, loin de l’influence du Bloc de l’Est, a accueilli ces jeux dans un esprit de renouveau. Ce fut l’occasion pour de nouveaux talents d’émerger, car aucun record n’avait été battu depuis les jeux de 1936.

Lors de la finale du 1 500 mètres en 1952, le record appartenait à Jack Lovelock de Nouvelle-Zélande, établi à 3:47.8. En une période de seulement trois minutes et quarante-cinq secondes, ce même record fut pulvérisé à huit reprises. L’athlète luxembourgeois Joseph Barthel, en tête de la course, a remporté la médaille d’or avec un temps impressionnant de 3:45.2. Ce qui était encore plus remarquable, c’est que les sept coureurs suivants ont également terminé leur course en moins de 3:47.8.

Parmi eux se trouvait un jeune Roger Bannister, qui, bien qu’il n’ait pas remporté de médaille, a enregistré un temps supérieur au précédent record. Bannister deviendra par la suite le premier homme à courir un mile en moins de quatre minutes, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère sur les distances moyennes.

Melbourne 1956 : Le bain de sang de Melbourne

En octobre 1956, la Hongrie tentait de se libérer des chaînes du communisme et de renverser son gouvernement marionnette soutenu par l’Union soviétique. Toutefois, l’URSS intervenait militairement pour réprimer la révolte. Ce qui s’ensuivait était une terrible série d’exécutions et de répressions. Pendant ce temps, l’équipe hongroise de water-polo, selon la BBC, avait été cloîtrée en Tchécoslovaquie pour des entraînements et ignorait les événements tragiques qui se déroulaient dans leur pays.

En novembre, la délégation hongroise arrive en Australie, et le seul anglophone de l’équipe découvre l’ampleur des massacres soviétiques à travers les journaux locaux. De nombreux membres de l’équipe décident immédiatement de faire défection après les jeux, mais avant cela, ils doivent d’abord écraser les Soviétiques en demi-finale.

Selon Hungary Today, les Hongrois ont décidé de provoquer les Russes durant le match, les insultant et les incitant à la violence. De petites échauffourées éclatent tout au long de la rencontre et, à la fin, le Russe Valentin Prokopov frappe son marqueur hongrois, Ervin Zádor, le faisant saigner. Le public, en faveur de la Hongrie, attaque les joueurs soviétiques, obligeant la police à intervenir pour rétablir l’ordre. La Hongrie remporte le match 4-0 et se qualifie pour la finale, où elle défait la Yougoslavie pour décrocher la médaille d’or. Suite à cette rencontre, de nombreux joueurs, dont Zádor, font défection, écœurés par le traitement soviétique de leurs compatriotes et par la collaboration de leur propre gouvernement avec Moscou.

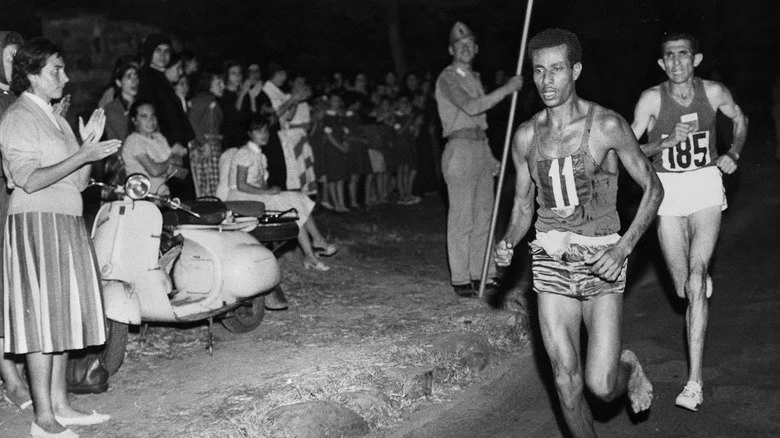

Rome 1960 : L’émergence de l’Afrique de l’Est

En 1960, des échos d’indépendance résonnaient à travers l’Afrique, alors que de nouvelles nations émergeaient des États coloniaux européens. Avec ces indépendances, l’Afrique commençait à s’illustrer sur la scène sportive mondiale, notamment aux Jeux Olympiques. L’Éthiopie s’est particulièrement distinguée, marquant un tournant avec sa première médaille décrochée par une nation subsaharienne.

Né sur un plateau montagneux et isolé dans la région de Shewa, Abebe Bikila ne semblait pas être un candidat probable pour devenir champion du monde. Cependant, sa vie prit un tournant inattendu lorsqu’il rejoignit la garde impériale. Dans le cadre de ses fonctions, il parcourait régulièrement de longues distances à plus de 2 400 mètres d’altitude, développant une condition physique exceptionnelle remarquée par l’entraîneur suédois Onni Niskanen.

Lors des Jeux Olympiques de Rome, Bikila se qualifia pour le marathon. C’était la deuxième participation de l’Éthiopie aux Jeux, après un retour infructueux en 1956 sans médaille, suscitant l’espoir que cette fois-ci, la situation serait différente.

Selon Science Daily, à son arrivée à Rome, Bikila n’avait pas de chaussures adaptées pour courir. Après avoir acheté une paire qui ne lui convenait pas, il choisit de courir pieds nus, une option permise par le Comité International Olympique. Sous la chaleur accablante de l’été romain, Bikila surpassa le Marocain Rhadi Ben Abdessalem et remporta la médaille d’or, offrant ainsi à l’Éthiopie sa seule médaille cette année-là. Sa victoire le transforma en héros national et marque le début de la domination de l’Afrique de l’Est dans les courses de fond, un phénomène qui perdure jusqu’à aujourd’hui.

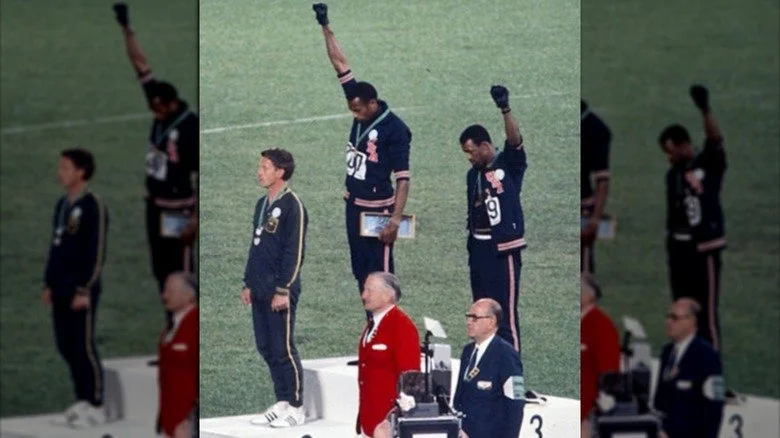

Mexico 1968 : Le salut Black Power

Les Jeux Olympiques de 1968 à Mexico se sont déroulés dans un contexte tumultueux aux États-Unis. Entre émeutes raciales, manifestations contre la guerre du Vietnam et le mouvement des droits civiques, beaucoup espéraient que les Américains pourraient mettre de côté leurs divisions pour profiter des compétitions.

Lors de cette édition, les athlètes américains Tommie Smith et John Carlos ont remporté respectivement la première et la troisième place au 200 mètres. Cependant, lors de la cérémonie de remise des médailles, ils ont choisi de porter des chaussettes noires sans chaussures pour symboliser la pauvreté économique des Afro-Américains, en plus de gants noirs. En signe de protestation contre la ségrégation et d’autres formes de racisme institutionnel, les deux hommes ont également effectué le salut Black Power en levant le poing ganté de noir.

Ce geste controversé a suscité l’indignation du Comité Olympique International (COI). Le président américain du COI, Avery Brundage, a ordonné au Comité Olympique des États-Unis (USOC) d’exclure les deux athlètes, menaçant de suspendre toute l’équipe d’athlétisme. Face à cette menace, l’USOC a cédé, et les deux hommes ont été renvoyés chez eux. Il est intéressant de noter que l’Italie et l’Allemagne n’avaient pas été sanctionnées pour leurs salutations romaines en 1936. Quant à Carlos et Smith, ils ont défendu leurs décisions, Smith déclarant après l’incident qu’il souhaitait attirer l’attention sur l’hypocrisie : s’il gagnait, il était considéré comme Américain, mais s’il perdait, il était perçu comme Noir. Smith espérait être célébré pour ses réalisations sans discrimination.

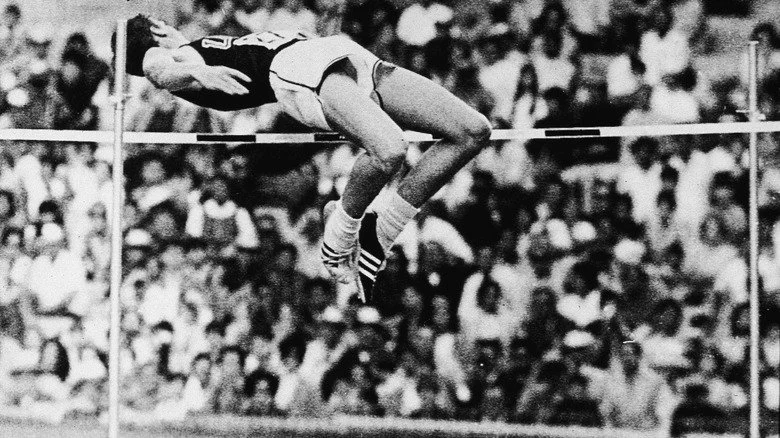

Mexico 1968 : Naissance du Fosbury Flop

Les Jeux Olympiques de Mexico en 1968 ont été le théâtre d’un moment mémorable, bien que largement éclipsé par le salut Black Power. Ce moment a pourtant révolutionné la technique du saut en hauteur. Avant 1968, ce saut était traditionnellement réalisé avec une technique de straddle, où l’athlète s’élançait droitement pour passer au-dessus de la barre et retombait sur ses pieds. Compte tenu du peu de protection disponible, atterrir sur ses pieds était crucial pour éviter les blessures.

Pour les athlètes minces, ces techniques de saut entraînaient souvent des blessures aux genoux. C’est alors que Dick Fosbury, un étudiant originaire de l’Oregon, a introduit une nouvelle approche. Au lieu de sauter verticalement, il a couru en arc pendant ses dernières foulées, s’élevant dans les airs tout en se plaçant dans une position allongée par rapport à la barre. Son centre de gravité restait ainsi sous la barre, permettant de franchir la hauteur tout en minimisant les risques de blessure.

Bien que cette technique ait semblé aux observateurs comme « un homme tombant de l’arrière d’un camion », elle fut efficace. Fosbury a prouvé ses détracteurs, qui prétendaient que sa méthode pouvait causer des blessures mortelles chez les sauteurs, en remportant la médaille d’or.

Le Fosbury flop a non seulement transformé la manière de réaliser le saut en hauteur, mais est également devenu la technique principale utilisée aujourd’hui. Cette innovation a également conduit à des changements dans les équipements de saut en hauteur, nécessitant plus de rembourrage pour garantir un atterrissage doux et réduire les risques de blessures à la tête et au cou.

Munich 1972 : L’imposteur étudiant

Lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, le marathonien américain et étoile du cross-country de Yale, Frank Shorter, était le grand favori pour remporter la course. Alors qu’il approchait du Stade Olympique, la victoire semblait à portée de main. Cependant, avant que le groupe de tête n’entre dans le stade, un homme vêtu d’un uniforme allemand de l’Ouest se mit soudainement à courir sur la piste, comme l’a rapporté The Active Times. La foule a d’abord applaudi, jusqu’à ce qu’elle réalise ce qui se passait. Peu après, Shorter fit son entrée dans le stade, accueilli par des sifflets destinés à ce mystérieux marathonien.

D’après le commentateur sportif Jim McKay, cet inconnu traversa la ligne d’arrivée avec une telle aisance que certains se posèrent des questions. En effet, il serait attendu qu’un coureur ayant parcouru 42,195 kilomètres soit épuisé au point de s’effondrer après la ligne d’arrivée. Au lieu de cela, l’imposteur continua à courir jusqu’à ce que les responsables de la sécurité l’interceptent. Il s’avéra que le faux vainqueur du marathon n’était autre qu’un étudiant allemand de l’Ouest nommé Norbert Sudhaus.

Munich 1972 : Un affrontement de la Guerre froide qui se joue dans les derniers instants

La finale masculine de basketball de 1972 a opposé les États-Unis, invaincus, à l’Union Soviétique, dans un contexte marqué par la Guerre froide. Ce match controversé s’est décidé littéralement à la dernière seconde.

Selon le LA Times, le score était de 49-48 en faveur des Soviétiques, avec trois secondes restant à jouer. Les Américains ont bénéficié d’une seconde chance avec deux lancers francs suite à une faute brutale de Zurab Sakandelidze sur Doug Collins. Le premier lancer de Collins a permis d’égaliser le score. Alors qu’il s’apprêtait à tirer le deuxième, les Soviétiques ont demandé un temps mort. L’arbitre brésilien Renato Righetto, cependant, n’a pas arrêté le jeu. Avec le score désormais à 50-49, le personnel soviétique a protesté contre la décision arbitrale. Comme un temps mort ne pouvait pas être demandé après un lancer franc, ils ont dû attaquer le camp américain sans plan, avec seulement une seconde restante.

Selon Sports Engine, Righetto a relancé le jeu avec une seconde au compteur. Les Soviétiques n’ont pas réussi à marquer, et les Américains ont célébré. Cependant, le président de la FIBA, Renato Jones, a ordonné de ramener le chrono à trois secondes, moment où les Soviétiques avaient demandé leur temps mort. Righetto a protesté mais a finalement cédé. Les deux équipes sont alors retournées sur le terrain. Une passe longue d’Ivan Edeshko à Aleksandr Belov a permis à ce dernier de marquer un panier, offrant ainsi aux Soviétiques une victoire de 51-50 et la médaille d’or. Jones a par la suite admis son erreur, n’ayant pas prévu que les Soviétiques marquent. À ce jour, les médailles d’argent restent non revendiquées, conservées dans un coffre de l’IOC à Lausanne, en Suisse.

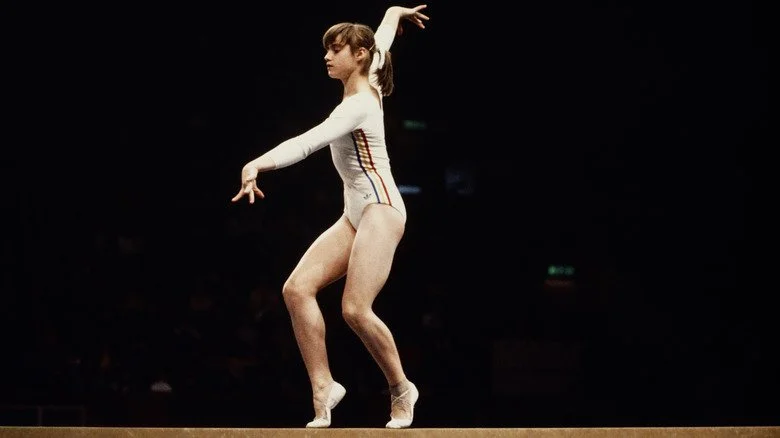

Montreal 1976 : Un 10 parfait

Lors des Jeux Olympiques de 1976, Nadia Comaneci, âgée de seulement 14 ans, a captivé le monde et a apporté gloire à son pays, la petite nation des Balkans, la Roumanie. Entraînée depuis l’âge de 6 ans, Comaneci se préparait pour cet instant de sa vie. Lors des premières épreuves de gymnastique, elle a créé la surprise en devenant la première gymnaste de l’histoire à obtenir le 10 parfait aux barres asymétriques et à la poutre. Une performance qu’elle a répétée six fois au cours de cette compétition. Ses compétences extraordinaires ont éclipsé celles de ses concurrentes, dont la gymnaste soviétique Nellie Kim qui, bien qu’ayant également réalisé un 10 parfait, n’a jamais atteint la même renommée.

Bien que la performance de Comaneci l’ait propulsée au rang d’icône internationale et de pionnière dans le sport féminin, cette célébrité a eu un coût. Selon l’historien roumain Stejarel Olaru, Nadia était sous surveillance constante de la Securitate roumaine, par crainte qu’elle ne quémande l’asile politique dans un pays membre de l’OTAN si elle était autorisée à quitter la Roumanie. Olaru a également affirmé qu’elle avait subi des abus de la part de son entraîneur Bela Karolyi.

Nadia elle-même a choisi de ne pas commenter ces allégations, ne faisant jamais de déclarations publiques contre Karolyi ni ses méthodes d’entraînement. Selon Olaru, elle n’a jamais laissé ses expériences négatives la définir. En 1989, alors que le régime de Ceausescu s’effondrait, Comaneci a finalement fui la Roumanie pour la Hongrie, puis les États-Unis.

1984 : Une chute mémorable ou un malheureux incident ?

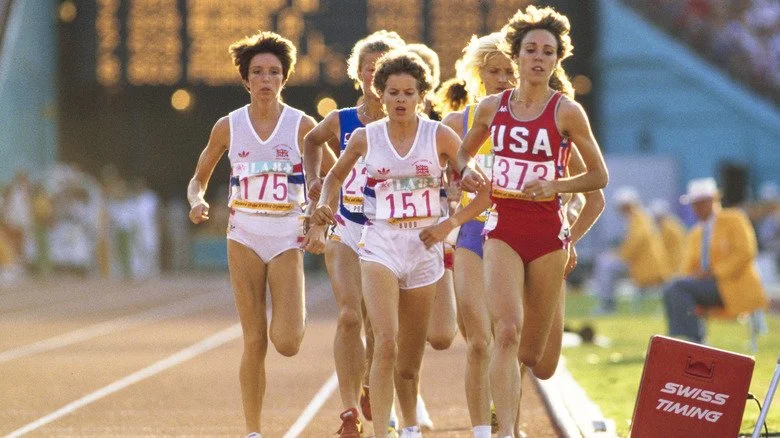

La finale du 3 000 mètres des Jeux Olympiques de 1984 a vu s’affronter trois concurrentes principales : la Roumaine Maricica Puica, la championne américaine de l’IAAF Mary Decker, et la Sud-Africaine devenue Britannique Zola Budd, âgée de 18 ans. Decker était largement considérée comme la grande favorite, mais le destin allait en décider autrement pour elle et Budd, qui aspiraient toutes deux à la médaille d’or.

À mi-course, un incident inattendu s’est produit lorsque Budd et Decker se sont accrochées tout en essayant de se positionner. Decker a chuté sur le champ d’athlétisme, tandis que Budd a pu continuer sa course. Cet événement a suscité des accusations selon lesquelles Budd aurait fait tomber son adversaire. Les médias ont immédiatement pointé du doigt Budd comme responsable de la perte de Decker. Bien que les officiels aient dans un premier temps disqualifié Budd, ils l’ont par la suite blanchie de toute faute.

Finalement, Budd a abandonné la course, terminant à la septième place, tandis que Puica a remporté la médaille d’or. Avec le recul, le consensus s’est progressivement établi, comme l’a rapporté le LA Times, sur le fait que Budd était innocente. Dans la première ligne très chargée, Budd avait trébuché sous la pression étroite de Decker. En athlétisme, il incombe aux athlètes de ne pas interférer avec ceux qui se trouvent devant eux. Coincée dans la première ligne, Decker n’avait aucune autre option que d’avancer. Lorsque Budd a tenté de la contourner, le contact a entraîné la chute qui a fait perdre à Decker sa chance d’or.

De plus, CNN a souligné l’inexpérience de Decker en matière de courses en peloton, un aspect déjà mentionné par Sports Illustrated, qui croyait que cela avait également joué un rôle dans sa défaite.

Sydney 2000 : un fiasco aquatique imprévu

Lors des Jeux de Sydney en 2000, un moment particulier est souvent perçu comme une source de honte, non seulement pour le petit pays africain de la Guinée équatoriale, mais aussi pour le système de wildcards du Comité Olympique International (COI). Ce système avait été conçu pour offrir aux athlètes non qualifiés provenant de pays moins développés la chance de participer aux Jeux, soulignant ainsi l’importance d’une large participation.

En 2000, la Guinée équatoriale avait obtenu une place pour la course de 100 mètres nage libre. Le problème, c’est qu’aucun athlète n’était disponible. Le gouvernement guinéen a donc dû recruter des volontaires, et finalement, ils ont choisi Eric Moussambani, un jeune homme de 22 ans qui, selon certaines sources, ne savait presque pas nager. Il s’est entraîné dans une piscine d’hôtel, et son arrivée à Sydney marquait la première fois qu’il voyait une piscine olympique.

Moussambani a tenté d’apprendre rapidement en observant la délégation américaine, tandis qu’un entraîneur sud-africain lui fournissait un uniforme réglementaire. Lorsque son heure est finalement arrivée, il a lutté à travers la course, terminant avec un temps de 1 minute 52 secondes, le temps le plus lent jamais enregistré. Sa technique désordonnée dans les derniers mètres lui a valu le surnom d’« Eric l’Anguille ».

Fait incroyable, il a malgré tout remporté la course, ses deux rivaux ayant été disqualifiés pour faux départs. Par la suite, Moussambani a travaillé pour améliorer son temps et a réussi à se qualifier pour les Jeux de 2004. Cependant, un problème de visa l’a contraint à renoncer à cette compétition. Finalement, le gouvernement l’a nommé entraîneur national de natation de la Guinée équatoriale, et il a contribué à renforcer le profil de ce sport en Afrique. L’embarras ressenti à Sydney n’a donc pas été vain.

Sydney 2000 : Unité coréenne à travers le sport

La péninsule coréenne est divisée depuis l’installation par l’Union soviétique du régime communiste de Kim Il-Sung en Corée du Nord en 1945. Depuis l’armistice de la guerre de Corée en 1953, de multiples tentatives ont été réalisées pour favoriser une détente, avec l’espoir de réunifier un jour la péninsule. Les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 ont offert une occasion unique de bâtir des ponts entre les deux côtés.

Lors de cette édition, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont concouru en tant que pays séparés, avec leurs propres délégations, porteurs de drapeaux et hymnes. Cependant, durant cette année-là, selon des rapports, les deux pays ont tenu un sommet à Pyongyang et ont décidé que, lors de la cérémonie d’ouverture, leurs délégations marcheraient ensemble sous une seule bannière, vêtues d’un uniforme commun et accompagnées d’un même hymne. Avec l’approbation du Comité international olympique et de leurs gouvernements respectifs, des athlètes coréens vêtus de bleu se sont mêlés librement, comme une seule nation, marchant ensemble sous un drapeau blanc orné de la silhouette bleue de la péninsule coréenne.

De nombreux Coréens interrogés ce jour-là, dont certains se souvenaient sans doute de la guerre, ont exprimé leur joie face à ce spectacle. Bien que beaucoup croyaient que ce moment ne se réaliserait jamais de leur vivant, ce geste a alimenté l’espoir que les Jeux Olympiques et le sport en général pourraient contribuer à guérir la fracture politique de la 53e parallèle.

Beijing 2008 : L’éclair

Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt est devenu une figure emblématique de l’athlétisme. Avant les Jeux de Beijing en 2008, il avait déjà attiré l’attention en remportant la médaille d’argent lors des championnats du monde IAAF 2007 dans la catégorie du 200 mètres. Cependant, c’est sur la scène olympique qu’il est devenu une véritable superstar.

Lors des Jeux de Beijing, Bolt a réalisé un exploit retentissant en battant deux records du monde. Sa célèbre course de 100 mètres en 9,69 secondes a établi un nouveau record mondial et lui a valu le surnom de « L’éclair ». Il a ensuite pulvérisé le record du 200 mètres, réalisant un temps de 19,30 secondes, brillant au-delà de l’ancien record de 19,52 secondes.

Malgré ses performances impressionnantes, les célébrations de Bolt et ses allégations de fanfaronnade ont suscité des critiques, certains affirmant qu’il aurait pu courir encore plus vite s’il n’avait pas ralentit. Au fil des ans, il a continué à battre ses propres records, mais sa carrière a pris fin en raison d’une blessure aux ischio-jambiers survenue lors de sa dernière course aux championnats du monde 2017. Par la suite, il a tenté une brève incursion dans le football en Australie avec les Central Coast Mariners, mais cette aventure ne s’est pas concrétisée. En 2019, il a décidé de se retirer définitivement du sport.

Beijing 2008 : Isinbaeva, la femme-bolt qui émerveille la Russie

Dans la première décennie des années 2000, Yelena Isinbaeva se distingue comme la star de l’athlétisme et est considérée comme la « première dame » du saut à la perche. La gymnaste russe avait déjà remporté l’or aux Jeux Olympiques de 2004 et établi un record du monde en atteignant 4,91 mètres. À Pékin en 2008, alors qu’Usain Bolt illuminait la piste, Isinbaeva pulvérisait ses propres records, suscitant des comparaisons avec le sprinteur jamaïcain et propulsant son nom sur la scène mondiale.

Lors des épreuves de saut à la perche de 2008, Isinbaeva se trouvait face à Jenn Stuczynski, l’une des rares athlètes jugées capables de la battre. Alors que la barre était fixée à 4,80 mètres, seules Isinbaeva et Stuczynski restaient en lice. Les deux athlètes franchirent cette hauteur, après quoi la barre fut portée à 4,90 mètres. Stuczynski échoua à se qualifier, laissant Isinbaeva affronter son adversaire le plus redoutable : elle-même. Pour battre son nouveau record de 5,04 mètres, Isinbaeva réussit une première fois à 4,90 mètres, puis, lors de son dernier saut, elle établit un 24e record en atteignant 5,05 mètres. Ses performances exceptionnelles lui valurent le titre d’« athlète de l’année » en 2008. Aux côtés d’Usain Bolt, récipiendaire du titre masculin, ils formaient un duo inégalé dont les exploits perdurent encore aujourd’hui.

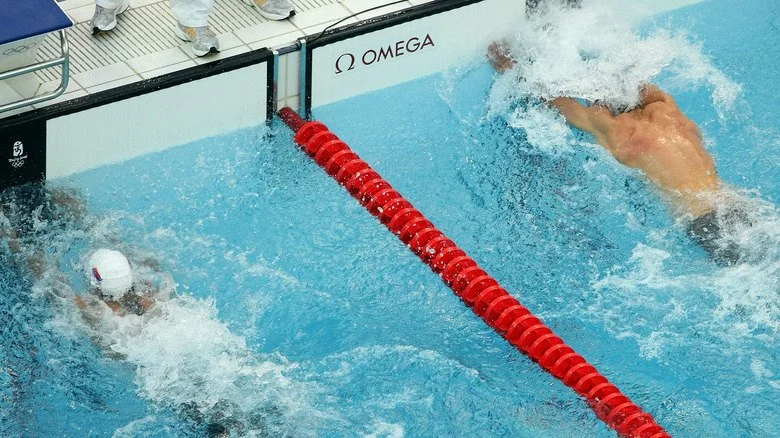

Beijing 2008 : Volé par le touchpad ?

Dans la piscine des Jeux Olympiques de Beijing 2008, Michael Phelps a marqué l’histoire en remportant huit médailles d’or, battant ainsi l’ancien record de sept médailles détenu par l’Américain Mark Spitz. Son septième titre a été acquis lors de la finale du 100 mètres papillon. Cependant, son adversaire, le nageur américano-serbe Milorad Cavic, prétend que les résultats officiels ne reflètent pas la réalité.

Cavic a affirmé avoir touché le mur avant Phelps et devrait donc avoir été déclaré vainqueur. Si cela s’avère vrai, la responsabilité incomberait au dispositif de chronométrage. Son toucher aurait dû l’activer, mais il est possible que celui-ci n’ait pas été assez fort pour arrêter le chronomètre. Au final, le chronomètre de Phelps s’est arrêté moins de 1/100ème de seconde avant celui de Cavic, lui offrant ainsi la médaille d’or.

En visionnant la vidéo de la course, il est difficile de trancher. Un article de Vice a même publié une photo-finish, permettant aux spectateurs de juger par eux-mêmes de la situation. Malgré ses doutes, Cavic n’a jamais contesté les résultats. Avec le temps, il a été quasiment oublié, tandis que Mark Spitz a été cité dans Swimming World, affirmant que le Serbe avait gagné. Cependant, compte tenu des résultats officiels, Phelps demeure le détenteur du record américain de médailles. Même sans sa huitième victoire, il est incontestable, comme l’a dit Spitz, que Phelps est le plus grand nageur américain de l’histoire.

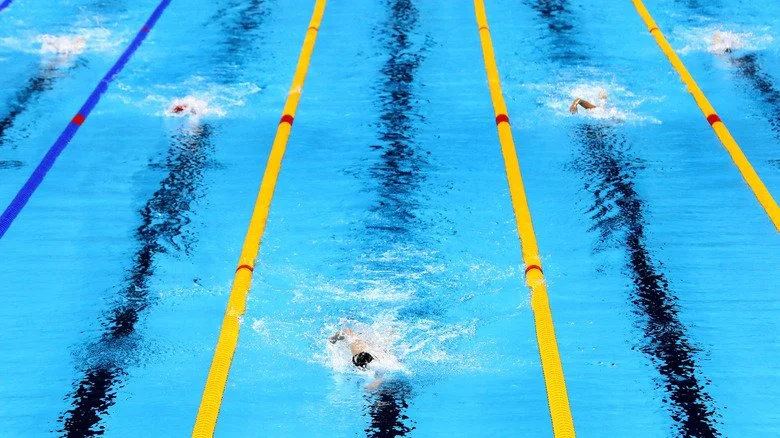

Katie Ledecky impressionne les piscines… deux fois

Ce moment mémorable se compose de deux exploits distincts lors de deux éditions des Jeux Olympiques. Avant les Jeux de 2016, la nageuse américaine Katie Ledecky avait déjà de quoi être fière. Lors des Jeux de Londres en 2012, à seulement 15 ans, elle avait ébloui la concurrence en remportant la médaille d’or du 800 mètres nage libre, battant ses adversaires avec une avance de presque quatre secondes selon les sources.

On aurait pu penser qu’elle avait atteint le sommet de sa carrière si jeune, mais Ledecky allait surpasser cet exploit incroyable lors des Jeux de Rio de Janeiro, quatre ans plus tard. En 2016, elle triompha également au cours des épreuves de 200 mètres et 400 mètres nage libre. Cependant, sa plus grande victoire fut encore une fois dans le 800 mètres. D’après des analyses, elle s’approcha de la marge de victoire record de 11,7 secondes établie par l’athlète américaine Debbie Meyer lors des jeux de Mexico en 1968.

Il est significatif de noter que le temps de Ledecky était presque 80 secondes plus rapide que celui de 1968, ce qui met en lumière la supériorité de sa performance. Au moment où elle touchait le mur après son dernier tour, les caméras de télévision ne diffusaient aucun des concurrents dans le cadre, témoignant de sa domination sur la compétition.