Sommaire

Intrigues et mystères incompréhensibles des présidents américains

Chez les présidents américains, certaines bizarreries défient toute logique, quelles que soient les convictions politiques. Démocrates et républicains s’accorderont à dire que certains comportements et décisions de leurs chefs d’État semblent tout simplement incompréhensibles. Imaginez même si les anciens partis fédéralistes ou whigs étaient encore présents, ils secoueraient sans doute leurs perruques poudrées devant tant d’étrangetés.

Parmi ces mystères, certains sont particulièrement frappants, tels que les prémonitions obsédantes d’Abraham Lincoln ou la rencontre rapportée de Jimmy Carter avec un objet volant non identifié. Ces événements, à la frontière du rationnel, laissent entrevoir une facette presque surnaturelle de ces figures historiques.

Mais ce sont aussi des décisions audacieuses, voire incongrues, qui marquent l’histoire présidentielle. Pensons notamment à William Henry Harrison, qui choisit de prononcer un discours inaugural marathon sous une pluie glaciale, ou à Teddy Roosevelt, qui s’aventura soudainement dans la jungle amazonienne sans préparation apparente.

Enfin, certains mystères persistent encore aujourd’hui, de la mystérieuse disparition de la pierre angulaire du Capitole posée par George Washington, aux circonstances troubles entourant la mort de Warren Harding. Ces récits intrigants révèlent le côté profondément humain, parfois imprévisible, voire énigmatique, de ces commandants en chef qui ont façonné l’histoire des États-Unis.

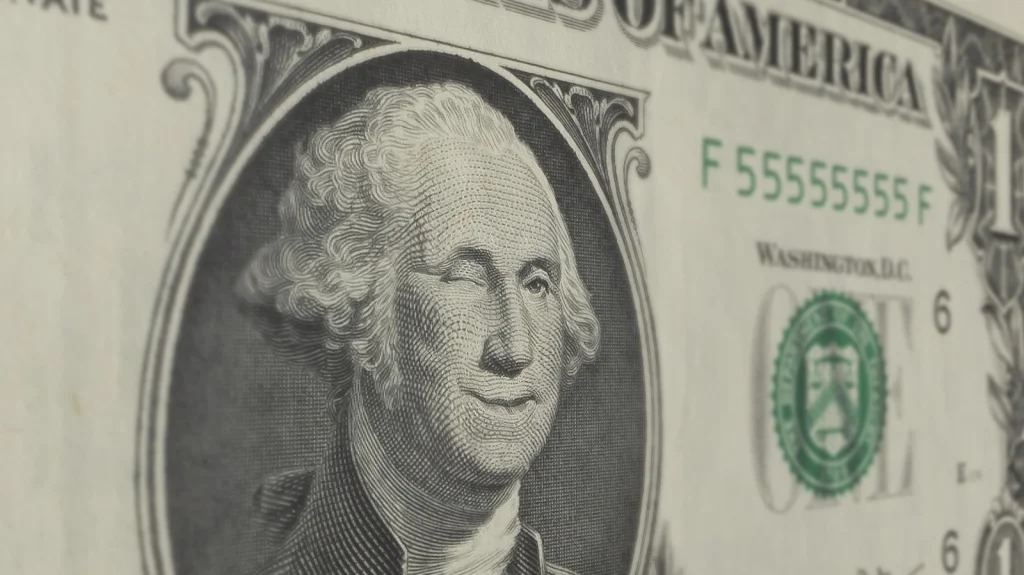

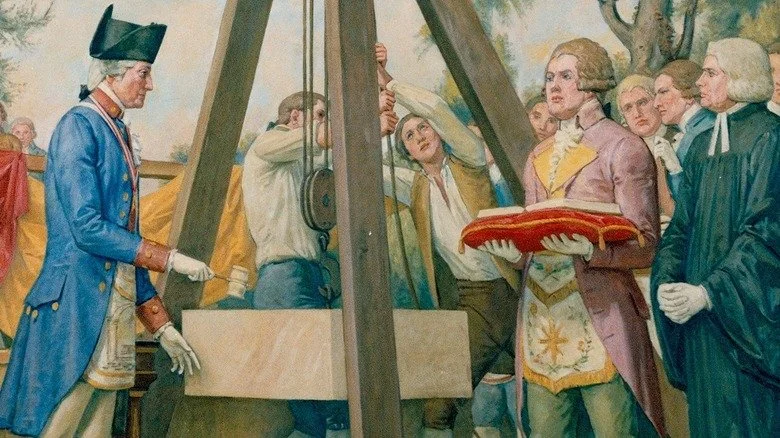

En 1793, George Washington quitta le chantier de construction de la Maison Blanche pour se rendre au site du Capitole des États-Unis, encore inexistant à cette époque. Là, il descendit dans une tranchée de fondations, y déposa une plaque gravée en argent, puis la toute première pierre angulaire du bâtiment fut posée à l’angle sud-est. La cérémonie se conclut par une grande fête emmenée par la musique, les fanfares et un bœuf rôti de 227 kilogrammes.

Pourtant, cette célébration a laissé place à l’une des énigmes les plus durables de l’architecture américaine : personne ne sait aujourd’hui ce qu’il est advenu de cette pierre angulaire. Comment un bloc de roche, potentiellement pesant plusieurs tonnes, peut-il ainsi disparaître ? Le problème réside en partie dans la notion d’« angle sud-est », qui n’est pas une indication aussi précise qu’un point GPS. S’agit-il du coin sud-est de la première section achevée, côté Sénat ? Ou bien de celui qui deviendra plus tard l’angle sud-est de l’édifice complet, côté Chambre des représentants ?

De nombreuses tentatives ont cherché à résoudre ce mystère. En 1893, l’Architecte du Capitole espérait célébrer le centenaire du bâtiment avec une découverte sensationnelle, sans succès. Dans les années 1950, la recherche s’intensifia avec l’usage de détecteurs de métaux, mais là encore, aucune piste concluante. Même le Service géologique des États-Unis s’y est essayé, en vain. En 1991, un regain d’espoir suivit la découverte d’une dalle d’environ 1,50 mètre sous le café situé dans le sous-sol de la Chambre des représentants, qui semblait correspondre à une pierre angulaire. Mais après des fouilles approfondies, la plaque gravée en argent n’y fut pas retrouvée.

Ainsi, la pierre angulaire originale du Capitole — posée de la main même de George Washington dans une ville qui porte son nom — demeure toujours introuvable, conservant son aura de mystère au cœur de l’histoire américaine.

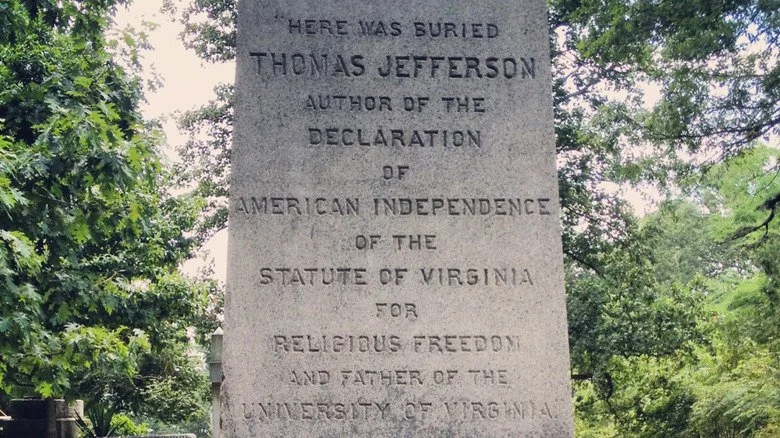

Thomas Jefferson, célèbre Père fondateur des États-Unis, s’est également illustré par un souci minutieux de contrôler son héritage, notamment en donnant des instructions précises pour sa propre pierre tombale. Il a lui-même dessiné un croquis du monument et proposé une épigraphe très spécifique : « Ici repose — Thomas Jefferson — Auteur de la Déclaration d’Indépendance américaine — du Statut de Virginie pour la liberté religieuse — & Père de l’Université de Virginie ». Puis, il ajouta sa consigne ferme : « pas un mot de plus ».

Pourtant, sur cette pierre tombale, une omission majeure intrigue encore : Jefferson ne mentionne pas son rôle de troisième président des États-Unis. Évidemment, il n’aurait pu indiquer tous ses titres — gouverneur, secrétaire d’État, vice-président, architecte, avocat ou philosophe — mais pourquoi exclure la présidence ? Ce poste était pourtant central dans sa vie et dans l’histoire américaine. Durant sa présidence, il fut plébiscité avec un scrutin électoral écrasant (162 voix contre 14), doubla la taille du pays grâce à l’achat de la Louisiane, et s’imposa sur la scène internationale.

Cette omission peut s’expliquer par l’humilité de Jefferson ou par sa méfiance envers le pouvoir centralisé. En effet, il appréciait davantage son rôle d’homme de principes que celui d’homme d’État. Malgré tout, ce fut un choix inégal : la présidence façonna durablement le destin des États-Unis et le sien. Même après sa mort, Jefferson s’est assuré de conserver la maîtrise de son image, choisissant soigneusement ce que son épitaphe révélerait, mais sans jamais mettre en avant sa fonction présidentielle.

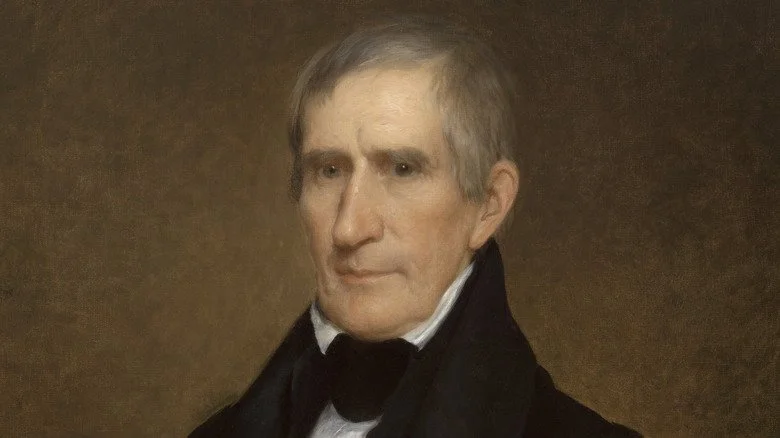

William Henry Harrison a-t-il compromis sa propre présidence par un discours inaugural trop long et livré dans des conditions désastreuses ? Le 4 mars 1841, par un jour froid, humide et désagréable à Washington, D.C., le président élu de 68 ans a prononcé le plus long discours inaugural de l’histoire des États-Unis, avec plus de 8 400 mots, durant près de deux heures sous une pluie glaciale. Ce moment, aujourd’hui encore, est considéré comme l’un des plus maladroits et mémorables de toutes les investitures présidentielles.

À une époque sans radio, télévision ni réseaux sociaux, un discours long représentait un divertissement en soi. Cependant, même selon les normes du XIXᵉ siècle, Harrison a dépassé toutes les attentes. En effet, ses huit prédécesseurs avaient en moyenne des discours de 2 000 mots, tandis que le sien en contenait plus de quatre fois cette quantité. Ce qui rendait sa performance d’autant plus étrange, c’est qu’il choisit de prononcer son allocution sans manteau, ni chapeau, ni gants, livrant un exposé exhaustif à la merci du froid et de la pluie.

Un mois plus tard, William Henry Harrison décédait. Pendant des décennies, on imputa sa mort à ce mauvais choix. Le récit populaire voulait qu’il ait attrapé un rhume ce jour-là, qui aurait évolué en pneumonie fatale. Cependant, les recherches contemporaines tendent à penser qu’il était plutôt victime d’une fièvre typhoïde, probablement contractée par de l’eau contaminée. Quoi qu’il en soit, il demeure difficile de comprendre la décision d’un homme de cet âge qui s’expose ainsi aux éléments pour un discours aussi interminable. Ce qui reste, c’est l’une des conclusions présidentielles les plus énigmatiques et fascinantes de l’histoire américaine.

Les rêves prémonitoires d’Abraham Lincoln

Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, figure emblématique de l’histoire américaine, était aussi connu pour ses rêves troublants qu’il se rappelait avec une précision déconcertante. Parmi ceux-ci, il avait une intuition particulièrement inquiétante concernant son fils Tad : il envoya un télégramme à sa femme pour lui signaler un « mauvais rêve » dans lequel leur enfant apparaissait, lui conseillant de garder son pistolet hors de portée.

Mais c’est surtout dans les nuits précédant son assassinat que son rêve prit une dimension effrayante. Selon le témoignage de Ward Hill Lamon, ami proche, ancien partenaire juridique et parfois garde du corps de Lincoln, ce dernier confia ce songe à quelques personnes de confiance. Dans ce rêve, Lincoln se réveillait au son de pleurs. Errant dans la Maison Blanche, il suivait les sanglots jusqu’à la East Room où il découvrait un cercueil recouvert, entouré de soldats en garde et de pleureurs. Intrigué, il demandait qui était décédé ; un soldat lui répondait alors : « Le Président. Il a été tué par un assassin. »

Lincoln se réveilla ensuite, incapable de retrouver le sommeil, profondément bouleversé. Avait-il pressenti sa propre fin tragique ? Il tenta de minimiser ce sentiment auprès de Lamon, assurant qu’il ne s’agissait pas de lui-même dans le rêve, mais d’un « autre ». Pourtant, Lamon n’oublia jamais l’angoisse qui transparaissait chez le président ni l’insistance de ce rêve à le hanter.

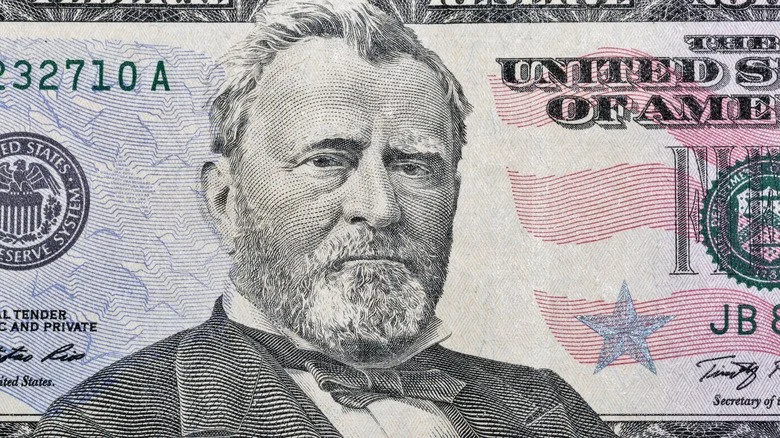

On pourrait s’attendre à ce que l’homme qui a conduit l’Union à la victoire durant la Guerre de Sécession soit particulièrement vigilant face aux escroqueries. Pourtant, sur le plan financier, l’ancien président Ulysses S. Grant s’est montré étonnamment vulnérable. Un fraudeur nommé Ferdinand Ward a mis en place ce que l’on appelle aujourd’hui un système de Ponzi, déguisé sous le nom « Grant and Ward ». Ce nom, bien que suggestif, n’était pas lié directement au président Grant lui-même, mais à son fils, surnommé « Buck » Grant.

Lorsque Grant senior apprit que la société « Grant and Ward » était en difficulté financière, il demanda de l’aide à William Vanderbilt, magnat du chemin de fer. Ce dernier, sentant la supercherie, prévint Grant que ce projet lui paraissait douteux et refusa de prêter le moindre centime. Pourtant, par faveur personnelle envers Grant, Vanderbilt lui prêta 150 000 dollars, somme qu’il remit à « Grant and Ward ». Le lendemain, Ward et l’argent disparurent, laissant le président Grant et son épouse avec seulement 210 dollars en poche.

Pour aggraver le tableau, on diagnostiqua à Grant un cancer de la gorge en phase terminale. Terrifié à l’idée de laisser sa femme sans ressources, il se hâta d’écrire ses mémoires. Ces écrits réussirent à assurer une certaine sécurité financière à sa famille, évitant ainsi qu’elle ne se retrouve dans la misère. Le mystère demeure : comment Grant a-t-il pu perdre absolument tout son argent ? Était-ce une tentative désespérée de soutenir l’entreprise de son fils ? Ou fut-il simplement la victime d’une escroquerie menée par un manipulateur habile ? Quoi qu’il en soit, Grant sut transformer son échec économique en un succès littéraire.

L’éclairage électrique, une technologie passionnante et en plein essor à la fin du XIXe siècle, fit son entrée à la Maison-Blanche sous le mandat du président Benjamin Harrison. L’homme chargé de remplacer les lustres à gaz par des luminaires électriques modernes fut Irwin « Ike » Hoover, un employé de la compagnie Edison. Pourtant, malgré cette avancée technologique, la famille Harrison éprouvait une peur inexplicable des interrupteurs.

Alors que le président voulait symboliser l’innovation américaine en adoptant l’éclairage électrique, ni lui ni ses proches ne souhaitaient manipuler eux-mêmes les interrupteurs. En l’absence d’une personne pour allumer ou éteindre la lumière, ils préféraient demeurer dans l’obscurité. Le soir venu, Ike parcourait la Maison-Blanche pour allumer les lumières des couloirs et des salons, lesquelles restaient allumées toute la nuit, évitant ainsi le risque d’une décharge électrique.

Cette méfiance s’étendait également aux sonnettes électriques destinées à appeler le personnel. Selon Ike, sonner la cloche nécessitait souvent la convocation d’une réunion familiale d’urgence, probablement accompagnée de débats feutrés et de doigts croisés avant que quelqu’un n’ose appuyer sur le bouton.

Invité par un musée de Buenos Aires pour donner une série de conférences, l’ancien président Teddy Roosevelt décida d’ajouter une touche d’aventure scientifique à son voyage. Il sollicita son ami de longue date Henry Fairfield Osborn, alors président du Musée américain d’histoire naturelle, qui lui apporta un soutien enthousiaste. Le projet initial semblait relativement sage : une expédition pour collecter des spécimens sur des voies navigables connues et sûres.

Cependant, comme Roosevelt le relate dans son livre Through the Brazilian Wilderness, « l’expédition fut finalement agrandie ». Il opta pour l’exploration d’un cours d’eau inexploré au nom inquiétant, la « Rivière du Doute ». Mais aucun doute quant aux menaces que recelait la jungle : rapides furieux, paludisme, faim, tempêtes et créatures venimeuses. Lorsque le Musée américain d’histoire naturelle apprit ce changement, il ne fut pas ravi. Un naturaliste déclara même que cette nouvelle route était la plus périlleuse d’Amérique du Sud. Osborn supplia Roosevelt de maintenir le plan initial, jugeant ce nouveau projet presque suicidaire.

Des mois de préparation minutieuse furent ainsi compromis : les bateaux étaient inadaptés, les bagages trop nombreux, et les équipements indispensables absents. Lors de cette expédition dangereuse, trois hommes perdirent la vie, et Roosevelt lui-même, toujours convalescent après une tentative d’assassinat et pratiquement inexpérimenté en milieu tropical, faillit mourir à plusieurs reprises.

La mystérieuse mort de Warren Harding

Plus d’un siècle après, les circonstances exactes de la mort du président Warren Harding restent inconnues. Ses derniers instants se sont déroulés au Palace Hotel de San Francisco, où sa femme Florence lui lisait le « Saturday Evening Post ». C’est entre les pages de ce magazine que Harding s’est effondré et est décédé.

Le diagnostic officiel retenu fut un AVC, mais Florence Harding refusa toute autopsie et demanda une embaumement rapide. Cette décision a rapidement alimenté des rumeurs de malveillance, puis des accusations de meurtre, ainsi que des spéculations sur un possible suicide ou une conspiration entourant sa mort.

De nos jours, les experts médicaux pensent que Harding a très probablement succombé à une crise cardiaque. Il montrait depuis plusieurs années des signes de maladie cardiaque congestive, mais ces symptômes n’étaient pas encore bien compris dans les années 1920. Par ailleurs, le médecin qu’il fréquentait régulièrement — qui, fait surprenant, n’était pas un docteur diplômé — aurait pu contribuer involontairement à sa mort. Ce dernier prescrivait des purgatifs très puissants, destinés à purifier l’organisme, mais qui auraient en réalité aggravé la condition cardiaque de Harding, précipitant ainsi son décès.

La surprise politique inattendue de Harry Truman

En 1945, Harry S. Truman accède à la présidence dans des circonstances dramatiques. Franklin D. Roosevelt venait de décéder en pleine Seconde Guerre mondiale, laissant Truman à la tête d’une nation encore en guerre. Malgré la victoire finale, le début de son mandat fut difficile, et en 1948, année électorale, sa cote de popularité était descendue dans les années 30%.

Presque tout le monde — sondages, experts, son propre parti, et même sa femme selon certaines rumeurs — pensait qu’il serait contraint de céder son poste dès janvier de l’année suivante.

À cinq semaines du scrutin, le journal The New York Times estimait pratiquement assurée la défaite de Truman face à son adversaire Thomas Dewey. Des éditoriaux suggéraient même que le président abandonne la course. Quelques jours avant l’élection, le magazine Life publiait une photo imposante de Dewey sous le titre « Le prochain président ». De manière historiquement célèbre, le Chicago Daily Tribune alla jusqu’à titrer en une : « Dewey bat Truman ».

Si le nom du président Dewey vous dépasse, c’est parce qu’il n’a jamais remporté cette élection. Malgré l’affiche médiatique triomphante, Dewey fut en réalité battu par Truman en 1948. Cette victoire fut un choc si grand que les historiens la considèrent encore comme l’un des plus grands retournements électoraux de l’histoire américaine.

Il est difficile de dire ce qui surprend le plus : un président sortant considéré comme impopulaire parvenant à une victoire miraculeuse ou le fait que les sondeurs majeurs aient tous complètement manqué le résultat final.

Résidant à la Maison Blanche, John F. Kennedy avait accès à la piscine intérieure du 1600 Pennsylvania Avenue, qu’il fréquentait assidûment. Cette activité lui offrait à la fois un exercice physique bénéfique et un soulagement pour son dos fragile. Après chaque séance de natation, il prenait soin de se peser sur une balance, une habitude révélatrice de sa préoccupation constante pour son apparence physique.

Dave Powers, ami proche et assistant de JFK, relatait que l’humeur du président pouvait fluctuer en fonction du chiffre affiché par la balance. Cette obsession de son image corporelle s’exprimait également dans ses confidences à un autre ami, Paul Fay, notamment à propos du vieillissement visible de son visage. À tel point que Kennedy voyageait toujours avec sa propre balance, un objet incontournable parmi ses effets personnels embarqués à bord d’Air Force One.

Pourtant, avec sa taille d’1,85 mètre pour environ 79 kilogrammes, JFK n’était pas du tout en surpoids. Sa fixation sur son poids et sa silhouette s’inscrivait davantage dans son engagement public en faveur de la condition physique, un thème qu’il avait vigoureusement encouragé avant et pendant sa présidence. Ce souci de l’image corporelle reflète bien l’importance accordée à la vitalité et à la jeunesse dans la représentation politique américaine de l’époque.

Le témoignage de Jimmy Carter sur une observation d’OVNI

En 1969, bien avant de devenir le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter fit une observation qui le laissa perplexe. Ce soir-là, à Leary en Géorgie, alors qu’il attendait à l’extérieur d’une réunion du Lions Club avec une dizaine d’autres personnes, il aperçut soudainement une lumière lumineuse, presque aussi grosse que la lune, qui glissait à l’horizon.

Selon son témoignage, cette lumière inhabituelle marqua une pause, dériva lentement, revint rapidement, avant de disparaître à toute vitesse, comme si elle avait oublié quelque chose. À un moment donné, l’objet projeta même une sorte de spectacle lumineux aux couleurs patriotiques — bleu, rouge et blanc — amplifiant le mystère de l’apparition.

Si cette expérience avait marqué Carter profondément, il ne tarda pas à la formaliser. En 1973, il déposa un rapport officiel auprès du Comité national d’enquête sur les phénomènes aériens. Fidèle à son caractère respectueux, il déclara plus tard qu’il ne se moquerait jamais de quiconque affirmait avoir vu un OVNI, puisqu’il avait lui-même été témoin d’un tel phénomène.

Durant sa campagne présidentielle de 1976, Carter s’engagea à rendre public tout renseignement gouvernemental relatif aux OVNI. Mais une fois élu, il tempéra cette promesse, invoquant des raisons de sécurité nationale. Tout au long de sa vie, le mystère entourant cette observation ne fut jamais dissipé. En 2005, dans une interview pour le magazine GQ, il résuma son expérience avec une simplicité franche : « C’était un objet volant non identifié ».

Il est difficile d’imaginer George H.W. Bush, l’homme d’État rigoureux et amateur de martini, en jeune pilote esquivant la mort sur le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, à seulement 20 ans, il accomplissait précisément cela, frôlant de peu son 21e anniversaire.

Pilote d’un Avenger, un bombardier-torpilleur, Bush avait même dû effectuer un atterrissage d’entraînement forcé avant d’être confronté aux combats. Lors d’une mission, son avion et ses deux coéquipiers furent touchés par le tir ennemi antiaérien : les ailes prirent feu, la fumée envahit le cockpit et les flammes gagnèrent les réservoirs de carburant. À environ 460 mètres d’altitude, Bush s’éjecta.

Malheureusement, il se blessa à la tête durant sa chute et déchira une partie de son parachute, mais par un véritable miracle, il amerrit vivant. Son mitrailleur, lui, ne survécut pas, parachute jamais ouvert. Quant au radio, il disparut avec l’appareil.

Dans l’océan, Bush souffrit de nausées, sans doute dues à la combinaison de sa blessure, de piqûres de méduses et d’une ingestion d’eau salée excessive. Néanmoins, il parvint à s’accrocher à un radeau de survie, poursuivi par un bateau ennemi. Un avion de reconnaissance parvint à gêner cette poursuite, lui offrant plusieurs heures d’angoisse.

Finalement, un sous-marin émergea et le récupéra à son bord (voir la photo ci-dessus). Bush passa ensuite un mois entier sous l’eau, éprouvant une profonde impuissance lorsque le submersible fut attaqué par des charges sous-marines, une épreuve qu’il jugea pire encore que de traverser un feu antiaérien.