Sommaire

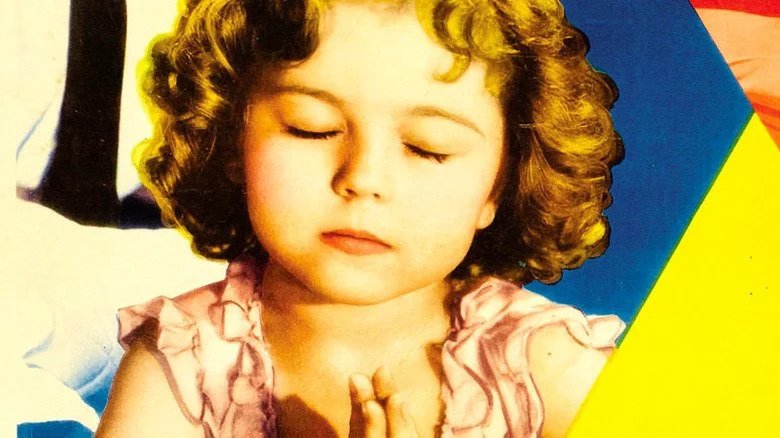

Les rôles mémorables de Shirley Temple

La montée fulgurante de Shirley Temple à Hollywood fait partie de l’histoire du cinéma. Née en 1928 à Santa Monica, en Californie, cette étoile enfantine a signé son premier contrat à l’écran à seulement trois ans. Lorsqu’elle est entrée dans l’âge adulte, dans la vingtaine, elle avait déjà participé à plus de 50 films, une prouesse remarquable pour n’importe quel acteur.

Pourquoi un tel engouement pour Shirley Temple ? La réponse, bien que moins joyeuse que ses performances emblématiques, réside dans le contexte de la Grande Dépression. Ce cataclysme économique, débuté en 1929 et s’étendant jusqu’en 1939, a créer un besoin d’évasion. La première apparition de Temple en 1932 a ainsi offert au public le répit tant recherché. Comme l’a si bien formulé Franklin Roosevelt en 1933 : « C’est une chose merveilleuse que, pour seulement 15 cents, un Américain puisse aller au cinéma et voir le visage souriant d’une petite fille et oublier ses soucis. »

Temple incarnait ce soutien : elle apportait joie et optimisme dans une période marquée par des difficultés, à travers ses rires, ses danses et une magie cinématographique inégalée. Bien que son répertoire cinématographique soit vaste, explorons ensemble sept de ses meilleurs et pires rôles à l’écran.

Un succès : Little Miss Marker (1934)

Bien que le véritable coup d’envoi de Shirley Temple à Hollywood ait eu lieu avec le film « Stand Up and Cheer! » en 1934, c’est « Little Miss Marker », sorti la même année, qui a réellement fait décoller sa carrière. Avec une note impressionnante de 100 % sur Rotten Tomatoes, cette comédie présente Temple dans le rôle d’une orpheline qui se retrouve sous la garde d’un employé de l’hippodrome, totalement novice en matière de parentalité. À travers diverses épreuves, ce parieur, d’abord réticent, finit par s’attacher au personnage joyeux interprété par Temple.

Comme le souligne un essai cinématographique de la Bibliothèque du Congrès, « Little Miss Marker » était parfaitement adapté aux temps difficiles de l’époque. Alors que la Grande Dépression faisait rage, le film offrait une bouffée de confiance et de bonne humeur, démontrant que la joie pouvait triompher du désespoir. De plus, ce film a établi le modèle des futurs succès au box-office de Temple, la présentant comme une « petite fille joyeuse, souvent orpheline, qui chante des chansons entraînantes et résout tout dilemme que ses camarades de l’écran rencontrent ». Les spectateurs ont adoré sa personnalité enthousiaste.

Fait intéressant, Temple a presque raté ce rôle emblématique. Dans sa biographie « Child Star », elle raconte que les producteurs l’avaient d’abord rejetée pour ce rôle. Ce n’est qu’après le début de sa montée en popularité, et grâce à la persistance de sa mère, qu’elle a réussi à obtenir une nouvelle audition et, finalement, le rôle tant convoité.

Miss: Baby Burlesks (1932-1933)

Parmi l’ensemble de la filmographie de Shirley Temple, les courts-métrages « Baby Burlesks » sont probablement les plus dérangeants, principalement en raison de leur contenu particulièrement troublant. Cette série de films d’une bobine inclut le court-métrage de 1932 intitulé War Babies et celui de 1933, Glad Rags to Riches, où de jeunes enfants se retrouvent dans des situations d’adultes, comme c’est le cas dans ce dernier, où Temple incarne une danseuse de nightclub.

« Ces films étaient une exploitation cynique de notre innocence enfantine », se remémorera l’actrice des décennies plus tard dans son ouvrage Child Star, ajoutant que « parfois, ils étaient racistes et sexistes. » À l’époque, les enfants ne percevaient clairement pas le contenu inapproprié, et le résultat demeure véritablement étrange. Comme Temple l’indique, « de la taille à la tête, nous étions costumés comme des adultes », tandis que « de la taille à en bas », la distribution portait encore des couches.

Bien que Temple ait certainement acquis une certaine expérience sur ces plateaux de tournage, la qualité de production était indéniablement rudimentaire. Elle se souvient que chaque film prenait environ deux jours à tourner, tandis que les répétitions elles-mêmes ne duraient qu’une semaine. Quant à la rémunération, Temple ne touchait pas encore de gros montants : elle était payée seulement 10 dollars par jour, sans compter les répétitions.

Succès : Bright Eyes (1934)

Les fans de Shirley Temple reconnaîtront immédiatement son succès de 1934, Bright Eyes, où la petite étoile chante ce qui est devenu son morceau le plus célèbre à ce jour : On The Good Ship Lollipop. L’histoire du film suit un classique de Temple : la jeune fille perd sa mère dans un accident et se retrouve soudainement orpheline. Cependant, sa personnalité enjouée engendre une bataille pour la garde entre un pilote et une famille qui l’adopte.

Bien que le film ait rencontré un grand succès au box-office, consolidant la position de Temple comme une icône des années 30, c’est sa chanson adorée qui a attiré le plus l’attention. « Ces paroles ont été un succès instantané quand je les ai chantées, » se souvient l’actrice dans son livre, Child Star. Elle mentionne que 400 000 exemplaires de partitions pour ce morceau ont été vendus, notant qu’elle a surpassé les précédents records de ventes du crooner Bing Crosby et de la soprano Jeanette MacDonald.

Pour couronner le tout, grâce à sa routine dans Bright Eyes, Temple a remporté son premier Oscar — un prix spécial de l’Académie, pour ‘Personnalité Exceptionnelle de 1934’.

Miss: Stand Up and Cheer! (1934)

Bien qu’il n’y ait rien de fondamentalement mauvais dans l’œuvre de Shirley Temple en 1934, intitulée Stand Up and Cheer!, ce film a joué un rôle clé dans sa carrière, marquant son entrée sur la scène cinématographique sans que son talent soit encore complètement affiné. Bien qu’elle se soit retrouvée en 11ème position au générique, elle a clairement su captiver le public. Une critique du New York Times l’a même décrite comme « une enfant délicieuse ».

Reflétant les préoccupations de l’époque de la Grande Dépression, Stand Up and Cheer! mettait en avant des numéros musicaux apportant espoir et joie à un pays fatigué. Comme le souligne USA Today, ce film a « inévitablement lié Temple à [Franklin D. Roosevelt] », faisant d’elle une figure emblématique du New Deal. Il ne fallut pas longtemps avant que FDR lui-même ne la surnomme « Little Miss Miracle », en reconnaissance de sa capacité à maintenir le moral des Américains durant ces temps difficiles.

Si le public aimait voir Temple chanter et danser, les dirigeants de l’industrie veillaient à faire savoir à la jeune actrice et à sa mère qu’elle devait encore perfectionner son art devant la caméra. « Mes collaborateurs disent que Shirley a du potentiel, » se souvient-elle que l’exécutif de la Fox, Winfield R. Sheehan, disait à Gertrude Temple. « Malheureusement, elle a encore besoin de beaucoup d’entraînement, » ajouta-t-il, et c’est ainsi que la collaboration de Shirley avec cette célèbre maison de production débuta.

Hit: Curly Top (1935)

En 1935, Shirley Temple avait déjà complété sept rôles majeurs au cinéma, et elle commençait à pleinement exploiter ses talents. C’est dans le film musical familial « Curly Top » qu’elle a véritablement commencé à affiner ses compétences et sa direction.

Suite à la sortie de ce film, un article du New York Times a salué le fait que le musical « laissait en effet percevoir une maturité accrue dans sa technique », soulignant l’incroyable « chronométrage » de Temple et louant son « assurance et précision d’une actrice vétéran » lorsqu’il s’agissait de scènes plus complexes et dramatiques. Cette évolution était probablement due à l’encadrement intensif de sa mère, Gertrude, qui l’a beaucoup coachée. Comme le réalisateur du film, Irving Cummings, l’a partagé, « Mrs. Temple est bien plus la réalisatrice de Shirley que je ne le suis. Elle lui enseigne ses répliques, l’entraîne sur la manière de les dire, suggère les expressions de Shirley, lui montre comment s’asseoir, se tenir, marcher, parler et courir. »

Dans sa biographie, « Child Star« , Shirley a noté qu’elle avait, en fait, eu un moment de « difficulté » durant le tournage d’un monologue particulièrement long, ce qui a amené Cummings à s’exclamer : « Je pensais que vous étiez One-Take Temple. » Il ne fait aucun doute qu’au moment de la sortie de « Curly Top », Shirley Temple était devenue une véritable professionnelle incontournable de l’industrie.

Miss: The Littlest Rebel (1935)

Shirley Temple, icône d’Hollywood, a collaboré à quatre reprises avec le célèbre danseur Bill « Bojangles » Robinson, mais leur film de 1935, The Littlest Rebel, est désormais considéré comme un échec pour plusieurs raisons. Dans ce film, Temple incarne une « belle du Sud » à l’époque de la guerre de Sécession, dont le père est emprisonné par les Yankees et la mère décède, laissant Robinson prendre soin d’elle et danser avec elle.

Robinson, qui était alors l’un des artistes noirs les mieux payés d’Hollywood, voyait ses gains hebdomadaires sur les plateaux de tournage atteindre des sommets sans précédent pour les artistes de couleur. Cependant, The Littlest Rebel est aujourd’hui perçu comme problématique, notamment à cause d’une scène où Temple apparaît en blackface. De plus, le personnage de Robinson, en tant qu’esclave pendant la guerre civile, était dépeint comme « ignorant », et il montre une incompréhension totale sur les événements qui l’entourent.

Dans son autobiographie, Child Star, Temple mentionne que le film a connu un succès immédiat, mais comme le souligne l’historien du cinéma Donald Bogle, de nombreux spectateurs noirs étaient mécontents de l’image de Robinson dans ce rôle.

Le Petit Colonel (1935)

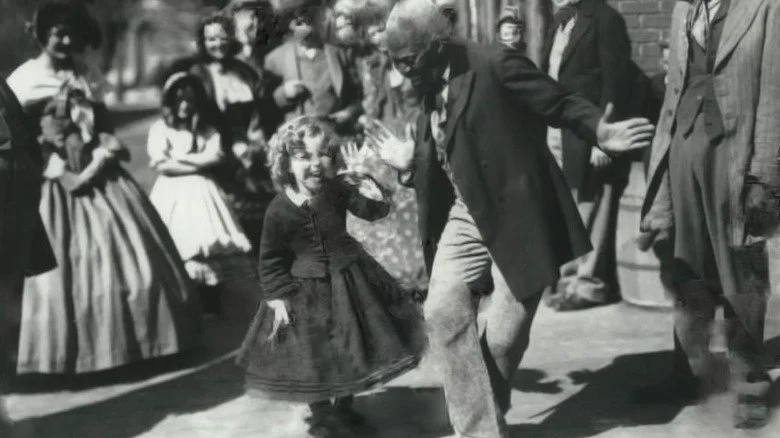

Le film de 1935, Le Petit Colonel, marque la première collaboration de Shirley Temple avec le danseur de claquettes Bill « Bojangles » Robinson. Cette œuvre s’est révélée révolutionnaire à l’époque, notamment pour sa fameuse scène d’escalier où les deux stars dansent ensemble, établissant ainsi le premier couple interracial à se produire à l’écran.

Un autre élément important de ce film réside dans le fait que Temple attribue à Robinson le mérite de lui avoir appris à danser avec aisance. Dans une interview des années 1980, elle a partagé : « Nous nous tenions la main et j’ai appris à danser avec Bill simplement en écoutant, sans regarder les pieds. » Elle raconte également leur adorable rencontre dans son autobiographie, Child Star, où elle évoque comment, dès leur première rencontre, elle a tendu la main pour le prendre. À partir de ce moment, elle l’a affectueusement surnommé « Oncle Billy », tandis que lui la désignait tendrement comme « Darlin’. »

Bien que le film ait connu un certain succès et que Temple se souvienne avec nostalgie de ses leçons de danse, il peine à résister à l’épreuve du temps. Comme le souligne The New Yorker, « L’intrigue de ce film est ringarde et sans aucunement s’excuser pour son racisme, » en faisant référence à « M. Bojangles : La Biographie de Bill Robinson. » Les auteurs Jim Haskins et N. R. Mitgang notent que, quoi qu’il en soit, le personnage de Robinson continuait de danser pour la petite fille « chaque fois qu’elle le demandait. »

Miss: Wee Willie Winkie (1937)

Parmi les nombreux films de Shirley Temple, elle a révélé dans son livre, « Child Star« , que son préféré était le film de 1937, « Wee Willie Winkie« . Dans ce film, Temple incarne une jeune fille vivant avec son grand-père et sa mère dans le nord de l’Inde au début des années 1900, développant des liens avec l’armée impliquée dans la guerre. Elle déclare : « Je considère ‘Wee Willie Winkie’ comme le meilleur, mais pour toutes les raisons », en citant les pistolets en accessoires, les cascades, et la gaieté générale sur le plateau.

Bien que « Wee Willie Winkie » soit le film le plus cher à son cœur, les avis du public étaient mitigés, suscitant des opinions divergentes. Temple explique que cela était partiellement dû à des « sentiments pro-Angleterre », mais également à une critique troublante du film par le magazine Night and Day, rédigée par Graham Greene. Ce dernier a qualifié Temple de « complète totsy », notant : « regardez comme elle évalue un homme… avec une dépravation à fossettes. Les émotions adultes de l’amour et du chagrin glissent sous le masque de l’enfance, une enfance superficielle. »

Bien que la critique de Greene ait laissé un goût amer chez certains lecteurs, Temple n’a pas reculé. Selon The Wall Street Journal, Temple et les studios Fox ont poursuivi Night and Day en justice et ont finalement réussi à faire cesser les activités du magazine. Quant à Greene, il n’a pas eu des mots tendres pour son antagoniste, la qualifiant de « petite b\*\*ch Shirley Temple ».

Un Sucès : Captain January (1936)

En 1936, Shirley Temple a dévoilé son talent exceptionnel dans le film Captain January. Dans cette œuvre, elle incarne une petite fille recueillie par un gardien de phare. Lorsque la police intervient pour s’assurer qu’elle trouve un foyer convenable, le gardien craint la séparation des deux protagonistes.

À ce moment-là, Temple avait déjà une solide expérience cinématographique avec onze films à son actif, prouvant qu’elle avait maîtrisé son art. Un article de 1936 publié dans Time souligne une scène mémorable où elle danse sur un escalier de phare, s’accordant parfaitement avec un mouvement de caméra. Les critiques n’hésitent pas à affirmer que « Shirley n’a raté aucune prise ». Bien que semblant tout réaliser avec facilité, l’actrice avoue dans sa biographie, Child Star, que cette tâche était « diaboliquement compliquée ».

Malgré la difficulté, Shirley Temple a captivé son public. Comme le remarquent les critiques de Time, sa formation avait été si rigoureuse qu’elle assimilait presque automatiquement les instructions. Cette précocité, en plus d’une éducation stricte par sa mère, Gertrude Temple, faisait d’elle une jeune fille peu intimidée par les adultes, allant même jusqu’à corriger ses collègues si nécessaire, comme l’a révélé Vanity Fair.

Miss: The Blue Bird (1940)

Lors de la sortie de « The Wizard of Oz » en 1939, ce film a conquis le cœur du public grâce à sa « célébration d’un idéal américain d’abondance ». La majorité de ce chef-d’œuvre fantastique a été filmée en magnifique Technicolor, ce qui a instantanément suscité l’engouement, les critiques louant la sincérité du récit et la performance de Judy Garland, qui incarnait Dorothy, célébrée comme une véritable héroïne.

Cependant, l’année suivante, le film fantastique de Shirley Temple, « The Blue Bird », n’a pas eu un accueil similaire. Ce dernier suivait deux enfants visités par une fée magique, qui se voient confier la mission de trouver le Blue Bird of Happiness au cours d’une aventure fantastique. Temple elle-même a admis dans ses mémoires que la presse et le public ont immédiatement fait des comparaisons avec « The Wizard of Oz ». Elle a écrit : « ‘Oz’ a plu aux jeunes comme aux moins jeunes, tandis que ‘Blue Bird’ s’adressait principalement aux enfants. »

Ce n’était pas le seul reproche que les spectateurs avaient à faire. Dans sa biographie, Temple note que le personnage de Dorothy dans « Oz » était perçu comme « désintéressé », tandis que son propre rôle était décrit comme celui d’une « petite fille grincheuse, avide et rancunière ». Étonnamment, étant jusqu’alors connue pour sa personnalité enjouée, tenter d’incarner un personnage relativement antipathique ne correspondait pas aux attentes du public.

Heidi (1937)

Shirley Temple était l’une des étoiles les plus convoitées d’Hollywood au moment où elle a tourné Heidi en 1937. Adapté du célèbre livre pour enfants de Johanna Spyri, le film met en scène Temple dans le rôle d’une jeune orpheline pleine de vie, envoyée vivre avec son grand-père bougon, avant d’être de nouveau déplacée pour devenir la compagne d’une fille en fauteuil roulant.

Le New York Times qualifia ce film de « conte de fées en qualité », et Temple conservait son image attendrissante qui avait conquis le cœur de ses admirateurs. Néanmoins, ce film marquait également un tournant vers des rôles plus dramatiques. Comme elle l’a mentionné dans sa biographie, Child Star, sa mère était réticente à l’idée de renoncer à l’image douce et joyeuse qu’elle avait construite pour sa fille : « Nous pourrions la retirer des films lorsqu’elle commence à jouer plutôt qu’à simplement être elle-même », aurait déclaré sa mère aux personnes en charge du film.

Malgré ces appréhensions, Heidi a connu un grand succès. Selon Anne Edwards, auteur de Shirley Temple: American Princess, ce rôle lui a ouvert davantage d’opportunités dramatiques, solidifiant sa position parmi les stars de premier plan à Hollywood. De plus, cela a révélé l’engagement de Temple envers son métier. En effet, le réalisateur d’Heidi, Allan Dwan, a mentionné qu’elle prenait le temps d’enseigner et de guider ses jeunes camarades, ce qui lui valu un insigne avec le titre de « Chef ». « C’était une petite grande star et elle adorait ça », se souvenait-il.

Miss: The Bachelor and the Bobby-Soxer (1947)

Sorti en 1947, « The Bachelor and the Bobby-Soxer » marque un tournant dans la carrière de Shirley Temple, maintenant une jeune femme et non plus une enfant. Son rôle dans cette comédie romantique, aux côtés de stars telles que Myrna Loy et Cary Grant, la voit incarner une collégienne qui se trouve soudainement éperdument amoureuse du personnage de Grant. L’élément qui peut rendre le film déconcertant pour les spectateurs modernes est l’écart d’âge entre Temple, qui avait 19 ans à l’époque, et Grant, âgé de 39 ans. Ce contraste entraîne « plusieurs moments maladroits », comme l’a souligné le journaliste de cinéma Todd Hill.

À l’époque, le film a été bien accueilli, le New York Times louant le « charme naturel » de Temple et qualifiant son personnage d' »imaginatif, persévérant et écrasant ». Cependant, un regard rétrospectif révèle un visionnage problématique, Hill notant que « le film passe la majeure partie de son temps à essayer de faire en sorte que Grant et Temple s’associent malgré leurs 20 ans d’écart. »

Cette période de transition dans la carrière artistique de Shirley reflète aussi des bouleversements dans sa vie personnelle. Comme elle le mentionne dans sa biographie, « Child Star« , Temple était déjà mariée depuis moins d’un an à son premier mari John Agar, et les fissures dans leur mariage commençaient à apparaître. « Je l’aimais sincèrement, » se remémore-t-elle, ajoutant, « pourtant, pas rarement, j’aurais voulu lui tordre le cou. »

Le petit prince (1939)

Avec la sortie en 1939 de « Le Petit Prince« , le directeur de Fox, Darryl F. Zanuck, a déclaré au public que Shirley Temple était « la plus grande star d’enfants de tous les temps ». Son succès dans le cinéma était indéniable, et ses films avaient rapporté plus de 20 millions de dollars. Ce film en particulier était considéré comme son « meilleur film jamais réalisé ».

Les spectateurs ont en effet été séduits par ce long-métrage qui marquait la première expérience de Temple avec le Technicolor. Selon le Los Angeles Times, « Le Petit Prince » a également été son dernier grand succès en tant que star enfant. L’intrigue suit une jeune fille de l’aristocratie dans un internat, laissée sous l’autorité d’une directrice cruelle, après que son père a été déclaré mort.

Un aspect intéressant de ce film, noté par le New York Times dans une critique VHS en 1983, était le « patriotisme bouillonnant » qu’il dégageait, culminant dans une fin heureuse qui ne pouvait que faire pleurer même les adultes. À noter que l’Amérique entrerait dans la Seconde Guerre mondiale seulement deux ans après la sortie de ce film, ce qui rend encore plus fascinant son affichage de loyauté patriotique. Dans l’ensemble, cette œuvre représente une conclusion charmante au succès de Shirley Temple en tant que star enfant, magnifiquement réalisée en couleurs vives.

Miss: Fort Apache (1948)

Le film « Fort Apache« , sorti en 1948, est sans conteste une production marquante, affichant un impressionnant 100% sur Rotten Tomatoes. Toutefois, cette œuvre du western s’avère être loin d’être le meilleur rôle de Shirley Temple. L’intrigue se concentre sur un ancien capitaine de guerre et un lieutenant-colonel amer, tous deux stationnés à Fort Apache, en Arizona, et leurs désaccords sur une tribu locale des Premières Nations. Temple interprète un rôle secondaire, celui de la fille du colonel.

D’après Today, ce film figurait parmi les derniers de Temple, qui à 20 ans n’était plus la jeune fille pétillante qu’elle était auparavant. Il est remarqué que « Temple devenait davantage une note latérale dans les films des autres, et le public ne reconnaissait pas nécessairement son charme d’adulte ». Bien que le film ait connu un immense succès sous la direction de John Ford, l’atmosphère sur le plateau était visiblement tendue.

En effet, Temple était enceinte pendant le tournage avec son partenaire et mari, John Agar. Si cela ne suffisait pas à ajouter du stress, Ford et Agar se heurtaient fréquemment, Agar étant un acteur encore inexpérimenté. Comme le souligne le livre « Print the Legend: The Life and Times of John Ford« , « Ford n’aimait pas la façon dont Agar parlait, marchait, ou même respirait ». Le surnommer « Monsieur Temple » laisse à penser que toute cette expérience était difficile pour l’épouse vedette qui n’était même pas la star centrale de ce western hollywoodien.