Sommaire

Les Jeux Paralympiques : Une Histoire Enrichissante

Les Jeux Paralympiques, qui se tiennent parallèlement aux Jeux Olympiques d’hiver et d’été, rassemblent des athlètes souffrant de handicaps physiques et sensoriels. Il est important de ne pas les confondre avec les Jeux Olympiques spéciaux, qui sont dédiés aux athlètes avec des handicaps intellectuels. Bien que des compétitions pour les athlètes handicapés aient lieu depuis des siècles, les premiers Jeux Paralympiques officiels n’ont été organisés qu’à partir du milieu du XXe siècle.

Lors de la première édition, environ 400 athlètes participaient, mais depuis, cet événement a connu une expansion remarquable, réunissant plus de 4 000 sportifs provenant de plus de 160 pays. De plus, à la fin du XXe siècle, les Jeux Paralympiques ont commencé à se dérouler dans la même ville que les Jeux Olympiques associés, marquant ainsi une avancée significative dans la reconnaissance de ces jeux.

Malgré son statut de deuxième plus grand événement sportif international au monde, les Jeux Paralympiques sont souvent accueillis avec une certaine discrétion médiatique. Même au sein du Comité International Olympique, ils peuvent parfois être perçus comme un simple oubli. Cependant, des activistes pour les droits des personnes handicapées, tels que Caroline Casey, estiment que les Jeux Paralympiques de 2021 pourraient permettre de remettre en question les perceptions d’inclusivité. La pandémie de coronavirus a non seulement révélé des inégalités alarmantes vécues par les personnes en situation de handicap, mais elle entraîne également une augmentation significative du nombre de personnes atteintes de handicaps.

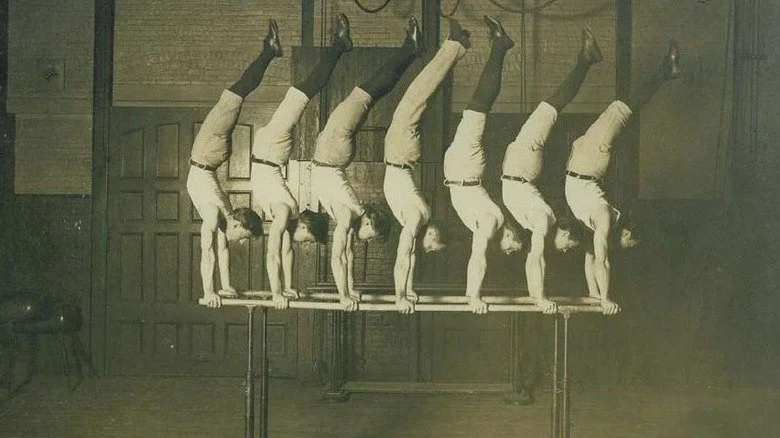

Les sports compétitifs dans les communautés de personnes handicapées

Les premières instances de compétitions sportives organisées par et pour les personnes handicapées datent du XIXe siècle. En 1888, la création du Sport Club pour les Sourds à Berlin est souvent considérée comme l’une des premières organisations sportives pour cette communauté, selon les recherches de Danielle Peers dans son ouvrage « (Dis)empowering Paralympic histories ». En outre, l’École Perkins pour les Aveugles à Watertown, dans le Massachusetts, avait déjà constitué des équipes sportives dès 1909.

En 1924, les premiers Jeux Internationaux silencieux, qui sont désormais reconnus comme la première édition des Deaflympics, ont été organisés par Eugène Reuben‐Alcais et Antoine Dresse, eux-mêmes sourds. Cette compétition est considérée comme la toute première compétition sportive internationale pour les personnes handicapées, se classant juste après les Jeux Olympiques modernes en tant que deuxième événement international de ce type. Les Deaflympics perdurent encore à ce jour, et à la différence d’autres événements sanctionnés par le Comité International Olympique, ces jeux sont « organisés et dirigés exclusivement par des membres de la communauté qu’ils servent. Seules les personnes sourdes peuvent siéger au sein du conseil et des instances dirigeantes de l’ICSD (Comité International des Sports des Sourds) ». Toutefois, comme l’indique une étude de JRSH, même si « les Deaflympics ont marqué une avancée en ouvrant de nouvelles possibilités, ils ont maintenu une existence distincte du mouvement qui allait créer les Jeux Paralympiques. »

De plus, avant les années 1940, plusieurs clubs sportifs avaient vu le jour pour les personnes ayant des handicaps physiques, tels que la British Society of One-Armed Golfers et le ‘Disabled Drivers’ Motor Club.

Les athlètes handicapés aux Jeux Olympiques

Avant la création des Jeux Paralympiques, de nombreux athlètes avec handicap ont participé aux Jeux Olympiques. En 1904, les Jeux d’été se sont tenus pour la première fois en dehors de l’Europe, aux États-Unis, et c’est durant ces jeux que le gymnaste George Eyser a remporté six médailles olympiques, dont trois en or, en une seule journée. Eyser avait perdu sa jambe gauche lorsqu’il était jeune, à la suite d’un accident de train, et utilisait une prothèse en bois. Après les Jeux de 1904, il continua à faire parler de lui dans le monde de la gymnastique, participant à l’équipe victorieuse lors des Championnats du Monde de 1908 à Francfort, en Allemagne, puis remportant le Championnat National de 1909 à Cincinnati, dans l’Ohio.

Les Jeux d’Amsterdam de 1928 ont également vu des athlètes handicapés en compétition. Oliver Halassy, qui avait subi un accident de tramway pendant sa jeunesse entraînant la perte de son mollet gauche, faisait partie de l’équipe hongroise de water-polo lors des éditions 1928, 1932 et 1936. En plus de cela, il était également un champion de natation en style libre.

Donald Golan, un athlète sourd et muet, faisait partie de l’équipe britannique d’aviron lors des Jeux d’Amsterdam de 1928, où ils ont remporté la médaille d’argent. Par ailleurs, Carlo Orlandi, un boxeur italien né sourd et muet, a remporté la médaille d’or dans la catégorie des poids légers.

Dr. Ludwig Guttmann et les anciens combattants paralysés

En 1943, le Dr. Ludwig Guttmann a pris ses fonctions en tant que directeur de l’unité nationale des blessures médullaires au sein de l’hôpital Stoke Mandeville. Bien qu’il soit généralement crédité de l’initiation des Jeux paralympiques, certaines sources affirment que les premières compétitions sportives ont été conçues par des patients de Stoke Mandeville avant même que Guttmann n’y commence ses programmes. À l’hôpital, Guttmann a introduit le sport auprès des patients souffrant de lésions de la moelle épinière comme activité de réhabilitation, mettant ainsi l’accent sur la valeur thérapeutique du sport.

Les activités proposées comprenaient des jeux de fléchettes, le billard, des épreuves de lancer, le polo en fauteuil roulant et le tir à l’arc. Selon Historic England, l’une des premières compétitions a eu lieu en 1944 dans le quartier X, où les patients s’affrontaient lors d’un exercice de « déshabillage compétitif » pour voir qui pouvait se lever de leur lit, s’habiller et rejoindre leur fauteuil roulant le plus rapidement possible.

La première version des Jeux était connue sous le nom de « Jeux de Stoke Mandeville pour les paralysés » ou « Jeux en fauteuil roulant de 1948 », car tous les participants utilisaient des fauteuils roulants. Cet événement a eu lieu le 29 juillet 1948, coïncidant avec la journée d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Seize concurrents, dont deux femmes, ont participé. En 1952, ces jeux ont été rebaptisés les 1ers Jeux Internationaux de Stoke Mandeville, lorsque des anciens combattants néerlandais ont également rejoint l’événement.

Les premiers Jeux Paralympiques officiels

Les premiers Jeux Paralympiques officiels ont eu lieu à Rome, en Italie, en 1960, avec au programme huit disciplines : le tir à l’arc, l’athlétisme handisport, le dartchery, le snooker, la natation handisport, le tennis de table, l’escrime et le basketball. À cette époque, la seule handicapalité reconnue était la blessure de la moelle épinière, selon des sources historiques. Près de 400 athlètes présentant divers degrés de paralysie, venus de 23 pays, participèrent à cet événement marquant. Le rapport intitulé Histoire et développement des Jeux Paralympiques décrit ces jeux comme un énorme succès, même si l’accessibilité des infrastructures demeurait un problème majeur pour de nombreux participants.

Les Jeux Paralympiques ont continué à se concentrer sur les athlètes paralysés jusqu’en 1976, lorsque l’édition de Toronto permit la participation d’amputés et d’athlètes malvoyants. Puis, en 1980, des épreuves furent organisées à Arnhem pour les athlètes atteints de paralysie cérébrale.

Cependant, les Jeux Paralympiques n’ont pas toujours été organisés dans la même ville que les Jeux Olympiques. Selon des recherches, le Comité international olympique ne s’intéressait qu’à la capacité des villes candidates à satisfaire les besoins des athlètes d’élite, sans exiger que la ville olympique organise également des Jeux parallèles pour les athlètes handicapés. Cela a conduit plusieurs villes à refuser d’accueillir les Jeux Paralympiques. Par exemple, Mexico a décliné l’éventualité d’organiser ces jeux en 1968 en invoquant des « difficultés techniques », et en 1980, les organisateurs des Jeux Olympiques de Moscou ont ignoré les demandes pour les Paralympiques en affirmant qu’il n’y avait « aucun citoyen handicapé en URSS », rendant ainsi les jeux superflus.

Origines du nom

Les Jeux Paralympiques ont vu leurs débuts officiels avec les Neuvièmes Jeux Internationaux de Stoke Mandeville en 1960. Cependant, le terme « Paralympique » n’a été employé pour la première fois qu’en 1964, lors des Jeux d’été de Tokyo. À cette époque, les médailles attribuées portaient la mention « Jeux de Tokyo pour les handicapés physiques ».

Bien que les mots « Paralympique » et « paraplégique » partagent une certaine similarité phonétique et étymologique, les Jeux Paralympiques ne sont pas directement liés à cette dernière appellation. Le préfixe « para » provient du grec et signifie « à côté de » ou « en parallèle. » Cela souligne le fait que les Jeux Paralympiques se déroulent aux côtés des Jeux Olympiques, illustrant ainsi la coexistence de ces deux mouvements, comme le précise le Comité International Paralympique.

Dans l’article « L’ingéniosité de Guttmann« , Cobus Rademeyer mentionne que le nom « Jeux Paralympiques » n’a été officiellement reconnu par le Comité International Olympique qu’en 1984. Une fois validé, il a été rétrospectivement associé aux Jeux Paralympiques de 1960 à Rome.

La contestation des athlètes coréens aux Jeux Paralympiques de 1992

Lors des Jeux Paralympiques de 1992, l’équipe coréenne de boccia a remporté la médaille de bronze. Cependant, cette victoire a été ternie par un geste de protestation marquant de ses membres qui ont jeté leurs médailles au sol. Cet acte était en réponse à une nouvelle règle spécifique au sport qui n’a pas été précisée dans les récits historiques.

Les détails de cette protestation restent flous. Steve Bailey, dans son ouvrage « Athlete First », évoque que le motif principal de la contestation concernait le temps de reporting avant la compétition. Cependant, les objectifs des athlètes et les impacts de leurs actions demeurent incertains, tout comme leurs réactions face aux sanctions qui ont suivi. De plus, leurs noms ne figurent pas dans les comptes rendus relatifs à cette manifestation, rendant la compréhension de leur expérience encore plus difficile.

En réponse à cet acte de défi, le comité exécutif paralympique a infligé aux athlètes une interdiction à vie, une sanction bien plus sévère que celle accordée à un athlète ayant subi un contrôle positif aux stéroïdes, qui n’avait écopé que d’une suspension de quatre ans. Cette interdiction a finalement été levée en 1996, en partie parce qu’il était jugé « inhumain » de bannir des sportifs souffrant de handicaps graves. Danielle Peers souligne qu’il était évident que les experts des Jeux Paralympiques cherchaient à réduire au silence toute forme de résistance par des sanctions extrêmes, tout en sapant implicitement le pouvoir des athlètes à travers des discours sur le handicap tragique.

Trischa Zorn : l’athlète paralympique la plus titrée

Trischa Zorn est reconnue comme l’athlète paralympique la plus décorée de tous les temps, avec un impressionnant total de 55 médailles, dont 41 en or, 9 en argent et 5 en bronze, remportées au cours de sept éditions des Jeux Paralympiques. Née avec l’aniridie, une condition congénitale entraînant une déficience visuelle et la cécité, Zorn a surmonté de nombreux défis. Avant de subir une intervention chirurgicale, sa vision n’était que de 20/1100, mais après l’opération, elle a pu améliorer sa vue à 20/850.

Au cours de sa carrière, Zorn a participé à plusieurs épreuves de natation, étant capable d’exceller dans des disciplines variées telles que le crawl, le papillon et le dos. Sa carrière s’étend des Jeux Paralympiques d’Arnheim en 1980 jusqu’à ceux d’Athènes en 2004. En 2012, son incroyable parcours a été reconnu par son induction au Hall of Fame paralympique. En son honneur, USA Swimming a créé le prix Trischa L. Zorn pour célébrer les performances exceptionnelles d’un nageur ou d’une équipe de relais avec un handicap.

En plus de sa carrière sportive, Trischa Zorn a également poursuivi des études de droit à l’Université de l’Indiana. En 2000, alors qu’elle participait aux Paralympiques, elle était en train de compléter son diplôme en droit. Depuis 2020, elle travaille au sein du département fiduciaire du Département des affaires des anciens combattants, alliant ainsi ses passions pour le sport et le service à la communauté.

Établir de nouveaux records mondiaux

Au cours de sa carrière sportive, Trischa Zorn a établi au moins huit records mondiaux paralympiques en natation. Elle n’était pas la seule à marquer l’histoire par des performances remarquables. Lors des Jeux Paralympiques de Pékin en 2008, un total impressionnant de 279 nouveaux records mondiaux et 339 records paralympiques ont été battus.

En 2016, selon l’Independent, Abdellatif Baka d’Algérie, Tamiru Demisse d’Éthiopie, Henry Kirwa du Kenya et Fouad Baka, le frère d’Abdellatif, ont tous terminé la course de 1500 mètres « plus vite que le temps d’arrivée gagnant de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016. »

En 2021, l’athlète allemand Markus Rehm a amélioré son propre record du monde de saut en longueur T64 de près de 12 centimètres. De son côté, Kim Lopez d’Espagne, champion du lancer de poids lors des Jeux de Rio 2016, a établi un nouveau record mondial en atteignant 17,02 mètres dans la compétition de lancer de poids F12, « améliorant de 33 centimètres le précédent record de Roman Danyliuk de l’Ukraine, établi lors des Championnats du Monde Para Athletics à Dubaï en 2019. »

Critiques sur le manque de financement

Les Jeux Paralympiques font régulièrement l’objet de critiques en raison de leur manque de financement. Comme le souligne Jamie T. Green dans l’Independent, ce n’est pas qu’une question de logistique, mais le fait que les fonds destinés aux Paralympiques sont souvent redirigés pour renforcer les Jeux Olympiques. Durant les Jeux de Rio 2016, des financements qui auraient dû être réservés pour les Paralympiques ont été utilisés pour des rénovations au village olympique.

En ce qui concerne le financement sportif au Royaume-Uni, une étude d’Inside the Game met en lumière une disparité frappante entre les équipes olympiques et paralympiques : 265 millions de livres (368 millions de dollars) contre 71 millions de livres (98 millions de dollars) pour le cycle des Jeux de Tokyo 2020. Ed Warner souligne qu’il semble que UK Sport considère que les médailles paralympiques peuvent être remportées à moindre coût que les médailles olympiques.

En 2003, des athlètes paralympiques américains, Jacob Heilveil, Scot Hollonbeck et Tony Iniguez, ont intenté une action en justice contre le Comité Olympique des États-Unis, affirmant qu’ils étaient délibérément sous-financés. Bien que des disparités aient été constatées, les tribunaux ont finalement jugé que le U.S.O.C. n’avait pas violé les lois fédérales de non-discrimination dans le financement des groupes. Cependant, au terme du procès en 2008, le U.S.O.C. avait plus que triplé son financement pour les athlètes paralympiques durant la durée du procès.

Couverture internationale des Jeux Paralympiques

Malgré l’importance des Jeux Paralympiques en tant qu’événement sportif international majeur, de nombreux pays leur accordent peu de couverture médiatique. En 2012, le Comité International Paralympique a critique NBC pour ne pas avoir diffusé les Jeux Paralympiques en direct. À titre de comparaison, la Grande-Bretagne avait proposé plus de 400 heures de couverture sur Channel 4, dont 150 heures en prime time.

Bien que NBC ait offerts un peu plus de couverture lors des Jeux Paralympiques de Rio en 2016 par rapport à Londres en 2012, l’absence de journalistes et de photographes américains était encore manifeste. Même lorsque les Jeux Paralympiques se déroulent dans une ville, peu d’efforts sont déployés pour les promouvoir. Par exemple, au cours des Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi, il y avait peu de signes indiquant que les Paralympiques se déroulaient dans la ville.

Lorsque les Jeux sont promus, les personnes handicapées sont souvent effacées de la narration. En 2016, Vogue Brésil a tenté de promouvoir les Jeux en engageant deux mannequins tout en supprimant numériquement deux membres pour les faire ressembler à des amputés. De plus, comme le souligne Marie Hardin, les personnes en situation de handicap ont historiquement été exclues du paysage médiatique sportif en raison de leur incapacité à satisfaire les idéaux physiques prescrits de manière hégémonique. Ainsi, la non-couverture des athlètes handicapés est devenue la norme dans les médias américains.

Un athlétisme axé sur le handicap

Malgré l’engouement suscité par les Jeux Paralympiques, leur impact sur la participation des personnes en situation de handicap dans le milieu sportif semble limité. Selon une analyse, le nombre de personnes handicapées rejoignant des clubs sportifs après les événements paralympiques ne montre « aucun changement notable » en termes d’adhésion. Cette situation est exacerbée par le manque de préparation de nombreuses organisations sportives face à l’intérêt croissant des personnes handicapées.

Comme le soulignent Jay Coakley et Elizabeth Pike, s’inspirer des athlètes paralympiques ne suffit pas à éliminer les attitudes négatives, à augmenter le financement pour le sport adapté, ou à améliorer l’accessibilité des installations. Il est également essentiel de garantir un transport adéquat et de former du personnel qualifié pour accompagner ces athlètes.

Pour de nombreux défenseurs des droits des personnes handicapées et athlètes, les Jeux Paralympiques n’ont pas la même importance que leurs propres ligues et les expériences de redécouverte de leur corps à travers le sport. L’athlète Sam de Leve souligne que les Paralympiques visent souvent un public non handicapé, mais que le sport joue un rôle crucial dans la création d’une culture commune au sein de la communauté handicapée, marquée par une histoire partagée.

Enfin, bien que le mouvement paralympique cherche à promouvoir l’égalité dans le sport, certains activistes estiment que les Jeux peuvent parfois constituer un obstacle à cette égalité. Cette perception remet en question le véritable impact des Jeux Paralympiques sur la société et sur l’égalité des chances pour les athlètes handicapés.