Le pouvoir de grâce présidentiel a longtemps été au cœur de débats passionnés dès la fondation des États-Unis. Parmi ses critiques figuraient certains Pères Fondateurs, dont George Mason, qui craignait qu’un dirigeant aux tendances douteuses n’en abuse pour financer des agissements répréhensibles, allant jusqu’à envisager la création d’une monarchie et la destruction de la république. James Madison, quant à lui, mettait en avant le pouvoir d’impeachment de la Chambre des représentants comme un moyen de tempérer ce pouvoir susceptible d’être manipulé.

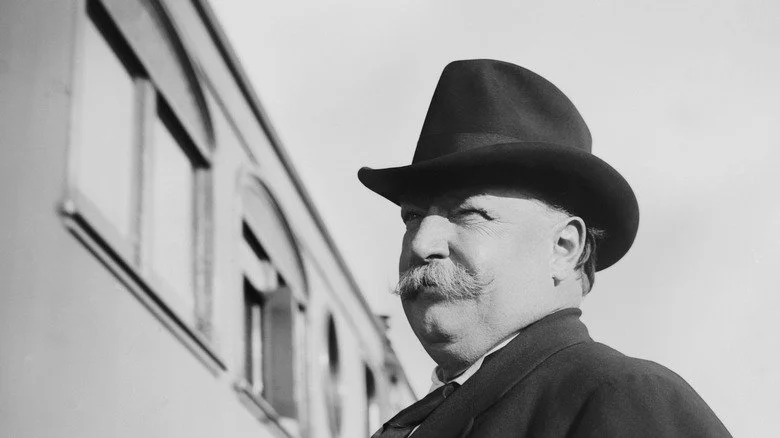

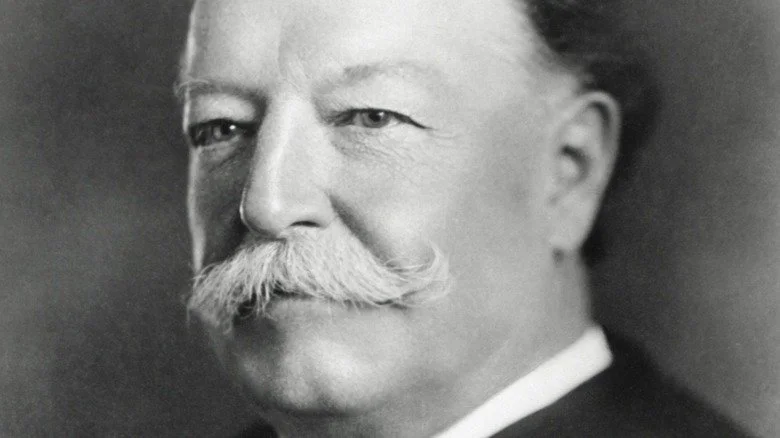

Pourtant, au début du XXe siècle, l’histoire a montré que les dérives ne concernent pas uniquement l’autocontrôle exécutif. En 1912, le président William Taft, malgré ses réticences de longue date, céda à des pressions et accorda une grâce à un banquier de New York accusé de délits financiers. Voici quelques points essentiels de cette affaire :

- Contexte judiciaire : Charles W. Morse, accusé d’infractions financières, purgait une peine de 15 ans dans une prison fédérale en Géorgie.

- Démarches répétées : Morse avait, à plusieurs reprises, sollicité une grâce en se prévalant de problèmes de santé, mais ses arguments ne convainquirent initialement pas l’administration.

- Décision controversée : Sous la pression d’un groupe de médecins et après plusieurs demandes insistantes, Taft finit par accorder la grâce, décision qui allait rapidement se retourner contre lui.

Le revirement survint lorsque, suite à sa libération, Morse connut une « récupération miraculeuse » qui suscita de vives interrogations. Le président Taft, s’étant appuyé sur une expertise médicale, exprima par la suite ses doutes sur la véracité des évaluations qui avaient initialement justifié la décision. Selon ses dires, la guérison inattendue de Morse jeta le doute sur la compétence des examens réalisés, illustrant ainsi les risques inhérents à l’utilisation du pouvoir de grâce. Cette affaire met en lumière comment des décisions fondées sur des informations erronées ou manipulées peuvent compromettre l’intégrité d’un droit pourtant essentiel dans le système judiciaire.