Sommaire

La Vie des Prisonniers dans la Grèce Ancienne

Alors que des punitions telles que les amendes ou le service public sont bien connues des contemporains, l’une des sanctions les plus associées à la commission d’un crime reste l’emprisonnement. Beaucoup disent : « Ne commets pas le crime si tu ne peux purger la peine ». Cependant, cette situation a-t-elle toujours été d’actualité ? A-t-il existé un temps où la prison n’était pas la solution de choix pour les systèmes judiciaires cherchant à punir les coupables ? Il semble que oui. Pour les Grecs anciens, la prison existait, mais pas comme une solution à long terme pour traiter les criminels condamnés.

Alors, que représentait la prison pour les Athéniens — ceux que nous connaissons le mieux — durant l’ère classique, période à laquelle nous faisons souvent référence lorsqu’on parle de la « Grèce ancienne » ? Que se passait-il pour une personne accusée de crimes ? Et si la prison n’était pas la destination finale d’un criminel reconnu coupable, quelles autres formes de châtiment pouvaient-ils s’attendre à subir ?

La vie des prisonniers dans la Grèce ancienne

La réponse à la question « à quoi ressemblait la vie en prison dans la Grèce antique ? » est en réalité assez simple : cela n’avait rien d’une réalité, car la vie en prison n’existait pas vraiment. Les Grecs, en particulier les Athéniens, ne voyaient pas l’emprisonnement comme une punition courante. Ils considéraient que la création d’un établissement avec des cellules et des barreaux pour garder un criminel condamné était trop coûteuse et fastidieuse. Ils préféraient d’autres formes de châtiments qu’ils jugeaient moins contraignantes.

Cela ne signifie pas qu’aucun individu en Grèce antique n’ait jamais été enfermé. Le motif principal de l’emprisonnement était de détenir des personnes en attente de procès ou sur le point d’être exécutées. Ainsi, Athènes semblait disposer d’un bâtiment spécifique, désigné sous le nom de _desmoterion_, souvent mentionné par les orateurs athéniens. Fait intéressant, dans les textes préservés, le terme n’apparaît jamais au pluriel; les Athéniens parlent toujours de « la prison », sans évoquer un quelconque _prisons_, ce qui indique leur faible recours à ce type d’établissement. En outre, il était courant qu’un prisonnier soit simplement placé sous une surveillance stricte sans être réellement enfermé.

La perception de la justice dans la Grèce ancienne

Les Grecs avaient une conception de la justice bien différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. Contrairement à notre époque où la prison est souvent envisagée comme le principal moyen de punition, servant de dissuasion, de moyen de réhabilitation, ou de représailles, pour les Grecs, c’était avant tout une question d’équilibre émotionnel. En effet, ils considéraient que lorsqu’une personne était victime d’une injustice, cela susciterait de la colère, et il incombe à l’État de répondre à cette colère à travers la punition.

Le principe fondamental de la punition résidait donc dans l’apaisement de la colère de la victime. À Athènes, par exemple, il est intéressant de noter qu’il n’existait pas de procureur public pour porter les affaires criminelles devant le tribunal. Dans la grande majorité des cas pénaux que nous connaissons (un impressionnant 96 %), c’était la victime elle-même qui portait les accusations devant la cour. Pour les Athéniens, la colère constituait la base même du droit.

Punitions non carcérales courantes

Si l’emprisonnement n’était quasiment jamais utilisé comme punition parmi les Athéniens, quelles sortes de sanctions étaient alors appliquées pour apaiser la colère des victimes poursuivantes ? Selon le Centre des Études Helléniques, plusieurs types de punitions étaient envisageables en fonction de la gravité du crime commis. Parmi les peines les plus souvent prononcées, on trouvait :

- Des amendes financières,

- Une humiliation publique, souvent en étant exposé dans des stocks pendant une durée déterminée,

- Une perte temporaire des droits civils et politiques, comme le droit de vote,

- Une perte totale de ces libertés,

- La confiscation de biens, pouvant aller jusqu’à la démolition d’une maison,

- Le bannissement de la ville,

- Et bien sûr, la peine de mort.

Cependant, l’emprisonnement était souvent réservé à ceux condamnés à des amendes qu’ils ne pouvaient régler. Cette façon de procéder était généralement décidée par consensus parmi les citoyens concernés par l’affaire, et non imposée par l’État.

En réalité, l’exil constituait la punition la plus fréquente pour les crimes graves, presque équivalente à l’usage de l’emprisonnement dans la société moderne. L’exil visait à retirer les malfaiteurs de la société, permettant ainsi aux citoyens de les ignorer ou de les oublier, et de retrouver un certain ordre. Lorsque l’objectif principal de votre système judiciaire est d’atténuer la colère de la victime, effacer la présence du criminel peut souvent suffire.

Les préjugés de classe dans le système pénal grec

Il est peut-être superflu de le préciser, mais tous les habitants d’Athènes n’avaient pas la chance de se voir imposer simplement une amende ou une perte de droits civiques en raison d’un délit. Comme dans bien d’autres aspects de la société, une distinction de classe stricte existait entre les hommes adultes propriétaires de terres et les autres. Selon le Centre d’Études Helléniques, les femmes n’avaient aucun droit politique à perdre. Ainsi, lorsqu’elles étaient reconnues coupables de crimes, il était plus courant qu’elles perdent l’accès à des espaces religieux plutôt qu’à des droits politiques, étant interdites d’entrée dans les temples et aux festivals religieux, par exemple.

Un homme non athénien résidant à Athènes pouvait être soumis aux peines habituelles réservées aux citoyens masculins – amendes, mises au pilori, etc. –, à l’exception de la perte de droit de vote, car ce droit ne leur était de toute façon pas accordé. Les esclaves, bien sûr, subissaient les peines les plus sévères, comme on pouvait s’y attendre. En cas de condamnation d’un esclave, son maître pouvait être condamné à une amende et l’esclave risquait l’exécution. Dans des cas moins graves, les châtiments corporels, tels que les flagellations et les coups, étaient appliqués, tandis que certains esclaves étaient condamnés à l’emprisonnement dans des moulins.

Les femmes, bien qu’autorisées à assister aux arbitrages lors des procès criminels, ne pouvaient pas siéger en tant que jurées. Si une femme était convoquée en tant que défenderesse, un homme devait parler en son nom.

La malédiction de la culpabilité sanguine

Dans la Grèce antique, comme dans nos sociétés modernes, le fait de prendre la vie d’un être humain—qu’elle soit intentionnelle ou non—était considéré comme l’un des crimes les plus graves. Les Grecs étaient convaincus que la culpabilité engendrée par un tel acte pouvait souiller et empoisonner l’ensemble d’une communauté si elle n’était pas expiée. Selon les explications de Mythology Unbound, cette culpabilité du sang, appelée miasma, était perçue comme une sorte de malédiction ou de contagion envoyée par les dieux, résultant de la souillure causée par le meurtre ou par homicides involontaires.

Cette culpabilité ne touchait pas seulement l’auteur du crime, mais aussi sa famille, ses voisins, ou quiconque de la communauté ayant été en contact avec lui. Pour purger la communauté de ce fléau, la seule solution était d’exiler le coupable afin qu’il puisse exécuter un rituel d’expiation sous le parrainage d’un hôte.

La malédiction de la culpabilité du sang est au cœur de plusieurs mythes et drames grecs emblématiques, notamment dans la trilogie d’Oedipe et celle de l’Orestie. Dans ces récits, le besoin de briser cette malédiction est le moteur de l’intrigue, et dans le cas d’Oedipe, cela implique de découvrir d’abord la nature du crime. « Orestie » raconte l’histoire d’un jeune homme qui doit sciemment se frapper de culpabilité sanguine et en faire face aux conséquences.

La peine de mort dans la Grèce antique

Dans la Grèce antique, les Athéniens applicaient la peine de mort, bien qu’elle soit généralement réservée aux crimes les plus graves tels que le meurtre, le blasphème et, dans un exemple particulièrement célèbre, la corruption des moeurs publiques. Toutefois, cette stricte application de la loi n’a pas toujours été la norme. Les premières lois écrites des Athéniens, établies par le législateur Dracon, proposaient la mort comme punition pour presque tous les crimes, d’où notre terme moderne « draconien » qui désigne un ensemble de règles particulièrement strictes.

À l’époque de l’Athènes classique, même l’homicide involontaire était souvent puni par l’exil plutôt que l’exécution. Être dépossédé de ses biens et de ses connexions sociales dans un pays étranger était jugé suffisamment sévère.

Lorsque la peine de mort était effectivement exécutée, trois méthodes étaient couramment employées. La première consistait à jeter les coupables dans un profond gouffre, une pratique qui était déjà considérée comme désuète au quatrième siècle avant notre ère. La seconde, et probablement la plus répandue, impliquait un dispositif peu compris appelé _tympanon_, qui était une sorte de planche à laquelle le criminel était attaché et, selon diverses interprétations modernes, pouvait être battu à mort, exposé aux éléments ou étranglé d’une manière similaire à une crucifixion sans effusion de sang. Enfin, la troisième méthode, la plus célèbre, consistait à faire boire du poison, comme la ciguë. Malgré sa notoriété, cette méthode était extrêmement rare, en partie en raison du coût élevé de l’acquisition de la ciguë.

Pensées de Platon sur la prison

Bien que les Athéniens n’aient pas utilisé la prison comme une forme majeure de punition criminelle, cela ne signifie pas qu’ils n’y aient jamais réfléchi. En effet, l’un des penseurs les plus célèbres d’Athènes, le philosophe Platon, a théorisé en profondeur sur ce sujet dans son ultime et plus long ouvrage philosophique, les « Lois ».

Dans ce dialogue, comme l’explique l’Encyclopédie Internet de Philosophie, trois hommes – un Athénien, un Spartiate et un Crétan – collaborent pour tenter de créer un ensemble de lois pour une nouvelle colonie crétoise appelée Magnesia. Au cours de l’ouvrage, dans une manière typique de Platon, les trois hommes engagent des discussions sur l’éthique, la théologie et la métaphysique, cherchant à les appliquer aux préoccupations pratiques de la législation, telles que les règles sur l’ivresse, la chasse et la question de la poursuite d’un suicide.

Au Livre 9, la discussion aborde le thème de la justice et de la punition. L’Athénien propose six formes de punition, dont la mort, l’exil et, nouveauté pour l’époque, l’emprisonnement. Il suggère trois types de prisons au sein de l’État, chacune représentant un niveau différent de sévérité de punition : une prison commune au centre de la ville pour les délinquants ordinaires ; ensuite, la « Maison de Réformation » pour ceux dont les crimes sont jugés comme le résultat d’ignorance plutôt que de malice ; et enfin, une prison rétributive dans la nature, où l’infracteur passerait le reste de sa vie en isolement.

La petite prison surprenante d’Athènes

Les archives des différents cas juridiques à Athènes attestent qu’il existait un bâtiment public servant de prison. Mais à quoi ressemblait réellement cet édifice ? Grâce aux découvertes archéologiques, nous avons aujourd’hui une idée plutôt précise de cette structure. Selon un guide de voyage sur la Grèce, dans le coin sud-ouest de l’agora athénienne (l’équivalent grec du forum romain), se trouvent les ruines d’un bâtiment qui pourrait bien être le desmoterion d’Athènes. Ce bâtiment se situe juste à l’extérieur de l’agora proprement dite, entouré d’atelier et de maisons.

Sa disposition atypique, contrastant avec les maisons grecques anciennes disposées autour d’une cour centrale, montre qu’il ne s’agissait pas simplement d’une résidence. En effet, ce bâtiment se compose d’un long couloir avec cinq pièces d’un côté et trois de l’autre, suggérant qu’il était doté de huit cellules de détention.

Une pièce à l’extrémité du couloir contient un grand pot en terre cuite pour l’eau, ce qui laisse à penser qu’il s’agissait d’une sorte de salle de bains. Une autre pièce renferme une citerne dans laquelle avaient été jetées treize petites bouteilles après usage. Ces bouteilles sont supposées avoir contenu du glacis, utilisé lors de l’exécution de certains criminels. Il est fort probable que ce soit ici même que Socrate a trouvé la mort.

Procédure judiciaire athénienne

Durant la période classique d’Athènes, le système judiciaire ne comportait ni procureur ni avocat public représentant l’État pour accuser les criminels. Au lieu de cela, tout citoyen pouvait porter plainte contre quiconque il estimait avoir commis un acte répréhensible à son encontre. Le plaignant devait délivrer la citation à comparaître oralement en présence de témoins, qui demandaient ensuite à l’accusé de se présenter devant un magistrat judiciaire connu sous le nom de Roi Archonte à une date et une heure précises.

L’Archonte écoutait alors les deux parties, à savoir l’accusateur et l’accusé, pour décider de la validité de la plainte selon la loi. Si le magistrat jugeait la plainte fondée, une audience préliminaire était programmée, se déroulant devant un magistrat et comprenant une lecture des accusations ainsi que de la défense, suivie d’une série de questions posées par le magistrat.

Si les accusations étaient considérées comme pertinentes, des charges formelles et une date de procès publique étaient établies. Le procès avait lieu devant un immense jury, composé de 500 à 1 500 citoyens masculins de plus de 30 ans, choisis au hasard parmi un groupe de volontaires. Les accusations étaient relues, moment durant lequel l’accusé avait la possibilité de répondre aux charges. Ensuite, le jury votait : d’abord sur la culpabilité de l’accusé, puis, en cas de condamnation, sur la peine à infliger, en tenant compte des sanctions proposées à la fois par l’accusateur et l’accusé.

Fermer les yeux sur les évasions des prisonniers

Bien que les Athéniens appliquaient la peine de mort, parfois d’une manière particulièrement sévère, comme en jetant des condamnés dans un très grand trou, ils étaient généralement perçus comme relativement cléments en ce qui concerne l’exécution des peines. Selon le Centre des études helléniques, il était courant à Athènes d’imposer la peine de mort avec une certaine douceur. Dans la plupart des cas, même pour le meurtre, l’exil était souvent considéré comme une punition suffisamment sévère. Par conséquent, les condamnés à mort avaient souvent la possibilité d’échapper à leur sort en fuyant vers un autre pays.

Cette attitude bienveillante face aux évasions des prisonniers sur le point d’être exécutés est liée au concept de miasma, ou culpabilité sanguine. Les Athéniens préféraient éviter d’avoir le sang d’un condamné sur les mains lorsque cela était possible. Cela se reflète dans leurs méthodes d’exécution relativement peu sanglantes – fosse, poison, strangulation via des dispositifs étranges – mais la meilleure manière d’éviter une malédiction sanguine sur leur ville était tout simplement de ne pas tuer.

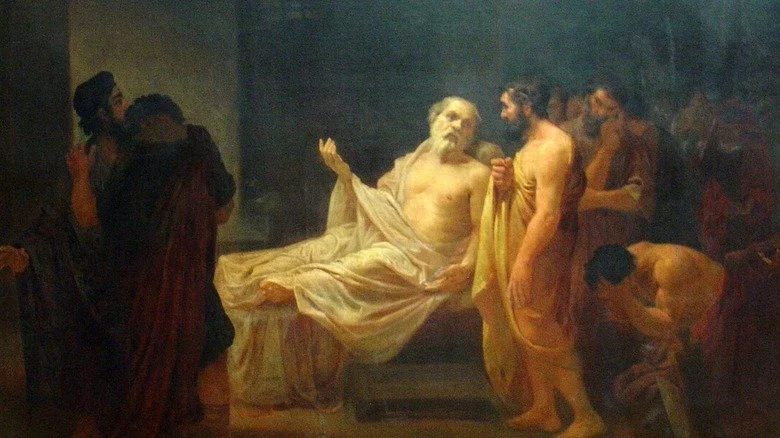

Le procès le plus célèbre de Grèce

Le prisonnier le plus célèbre et le procès le plus emblématique de l’histoire grecque sont ceux du philosophe Socrate, qui fut jugé à Athènes en 399 avant notre ère. Ce procès est remarquable car il ne concernait pas un crime violent, mais plutôt l’accusation d’avoir corrompu les mœurs de la jeunesse athénienne par l’enseignement de la philosophie.

La majorité de ce que nous savons sur Socrate passe par les écrits de ses élèves, Platon et Xénophon. Toutefois, la comédie « Les Nuages » d’Aristophane nous offre une bonne idée de la perception publique du philosophe : excentrique, rêveur and condescendant. Socrate a pris ces blagues avec humour, sa relation avec Aristophane était apparemment amicale. Toutefois, l’opinion publique a ensuite évolué vers un regard plus sombre lorsque certains de ses anciens élèves se sont transformés en tyrans redoutables, rendant soudain les enseignements de Socrate plus dangereux qu’excentriques.

C’est le poète Méléte qui a rédigé les accusations officielles contre Socrate, soutenant que ses enseignements exerçaient une influence pernicieuse et antidémocratique sur la jeunesse de l’époque. Le procès a duré environ 10 heures devant le tribunal populaire, composé d’un jury de 500 hommes. Ses accusateurs ont passé leurs trois heures de plaidoirie à mettre en avant les « péchés » politiques de Socrate ainsi que ses blasphèmes religieux, comme le fait de déclarer que le soleil et la lune n’étaient pas des dieux, mais de grandes pierres dans l’espace.

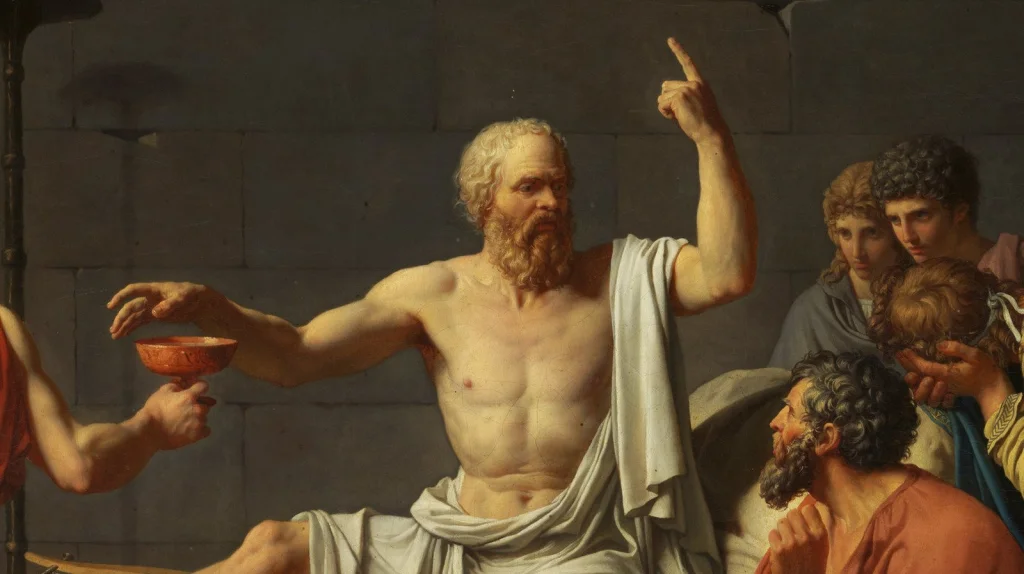

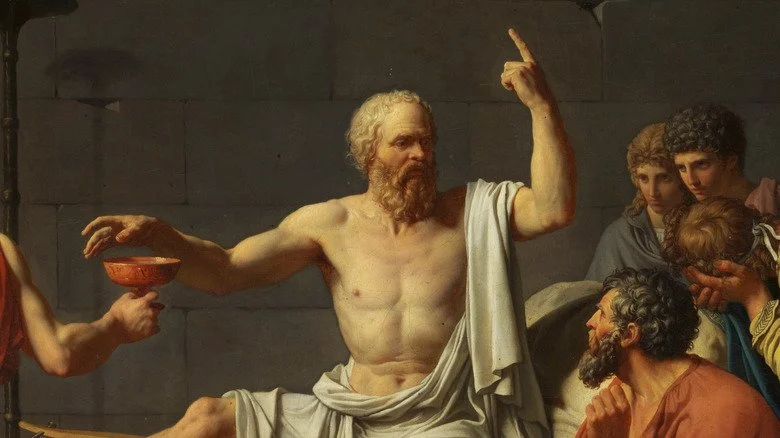

L’exécution de Socrate

La réponse de Socrate à ses accusateurs est l’un des discours judiciaires les plus célèbres de l’histoire, ayant été enregistré par ses élèves, Platon et Xénophon, le discours de Platon étant le plus connu. Ce discours est connu sous le nom de « L’Apologie », mais il est important de comprendre qu’en grec, ce terme signifie simplement « défense », car Socrate n’était en rien apologétique dans sa réponse. Il se moque et corrige ses accusateurs tout au long de son intervention.

Selon plusieurs sources, Socrate ne daigna même pas demander la clémence, contrairement à la plupart des prévenus. Il affirma que supplier pour sa vie était une honte, tant pour lui-même que pour le système judiciaire. Au final, il fut déclaré coupable par 280 voix contre 220.

Lorsque la phase de prononcé de la peine débuta, il était temps pour chaque partie de proposer une sanction pour le désormais condamné Socrate. Méléte et les autres éviterent l’exil et proposèrent la mort. Socrate, critique vis-à-vis de l’ensemble du processus, suggéra que sa punition consiste à ce que l’État lui offre un dîner chaque jour jusqu’à la fin de ses jours. Face à la nécessité de choisir une véritable sanction, il proposa une amende nominale. Cette moquerie du système irrita davantage les jurés que son crime, le conduisant à une peine de mort par un vote de 360 à 140.

Refusant de fuir son destin, Socrate but de l’arsenic dans sa cellule et mourut en 399 av. J.-C.