Sommaire

Les héroïnes de la Seconde Guerre mondiale

La mort, dit-on, est le grand égalisateur. Il s’avère que la guerre ne se trouve pas loin derrière, surtout en ce qui concerne des conflits modernes comme la Seconde Guerre mondiale.

Les rôles des femmes durant la Première Guerre mondiale étaient incroyablement limités, mais tout a commencé à changer lors du second conflit. Lorsque les États-Unis s’engagèrent dans la guerre après l’attaque de Pearl Harbor, des millions de femmes prirent des responsabilités significatives. D’après les statistiques du National WWII Museum, environ six millions de femmes travaillèrent sur le front intérieur, trois millions rejoignirent la Croix-Rouge pour fournir un soutien médical, et 200 000 s’enrôlèrent dans les forces armées. Et cela ne représente qu’une fraction des contributions des femmes d’un seul pays.

Une fois la guerre terminée, la situation revint en grande partie à la normale. Les hommes rentrèrent chez eux, tandis que les femmes reprirent leur place dans la société. Cela prit des décennies avant que de véritables changements ne s’opèrent. Néanmoins, pendant la guerre, les femmes durent affronter des défis sur le terrain et parfois même en pleine clandestinité derrière les lignes ennemies. Elles ont ainsi saisi l’opportunité de prouver au monde de quoi elles étaient capables. Rappelons donc quelques-unes des héroïnes méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Sans les contributions des femmes de toutes les nations, notre monde d’aujourd’hui pourrait être très différent.

Une voix puissante pour la résistance allemande

Tout le monde n’était pas d’accord pour suivre la ligne du parti nazi et ses idéaux. Parmi les Allemands qui ont protesté contre la montée du Troisième Reich se trouvait Sophie Magdalena Scholl. À peine âgée de 12 ans lorsque les nazis prirent le pouvoir en 1933, sa famille était loin d’être impressionnée par les développements du régime nazi. Rapidement, son frère, Hans, devint un membre fondateur d’une organisation appelée la Rose Blanche.

Le groupe commença en tant que ce que le musée national de la Seconde Guerre mondiale désigne comme un groupe de jeunesse « non-nazi ». Cependant, après que la guerre ouverte fut déclarée en 1939 et que leurs amis furent envoyés sur le front est, Sophie et ses frères et sœurs commencèrent à publier et distribuer une série de tracts anti-nazis, plaidant pour la résistance, la rébellion et le sabotage. Pendant des années, ils réussirent à faire passer leur message auprès d’innombrables autres Allemands, en particulier parmi les étudiants de l’Université de Munich. Malheureusement, un concierge pro-nazi les surprit en train de distribuer des tracts et fit arrêter Sophie ainsi que son frère.

Leur procès ne dura qu’une demi-journée. À la fin de celui-ci, elle déclara : « Je suis, maintenant comme avant, d’avis que j’ai fait ce qui était le mieux pour ma nation. Je ne regrette donc pas ma conduite et j’assumerai les conséquences qui en découlent. » Sophie, son frère et quatre autres membres de la Rose Blanche furent exécutés pour trahison. Elle avait 21 ans lorsqu’elle fut envoyée à la guillotine.

De professeur à redoutable guerrière

En 1941, le Japon envahit les Philippines, et lorsque la vie des élèves de Nieves Fernandez fut menacée, elle décida qu’il s’agissait d’une très mauvaise idée pour les envahisseurs. Enseignante originaire de Tacloban, elle ne pouvait tolérer une telle menace et décida de devenir guerrière. Vêtue de noir et utilisant initialement des armes confectionnées à partir de tout ce qu’elle pouvait récupérer, cette enseignante de 38 ans commença à éliminer les occupiers japonais.

Avec pour seul compagnon son courage, elle lança des embuscades avec audace, affrontant des dizaines d’ennemis à la fois. Sa réputation grandit rapidement, et elle fut surnommée le Tueur silencieux pour sa capacité à frapper directement au but. Elle était finalement créditée d’environ 200 soldats tués au corps à corps et forma d’autres villageois pour créer une armée de guérilla comptant 110 combattants, avec laquelle elle réalisa des centaines de missions.

Leur succès fut tel qu’à l’époque où les forces américaines débarquèrent à Leyte, ils avaient déjà chassé les troupes japonaises de nombreux villages de l’île et libéré d’innombrables « femmes de réconfort ». À ce moment-là, Nieves avait mené sa guerre de guérilla pendant près de trois ans, sans qu’aucun de ses compatriotes ne la trahisse pour la récompense mise sur sa tête.

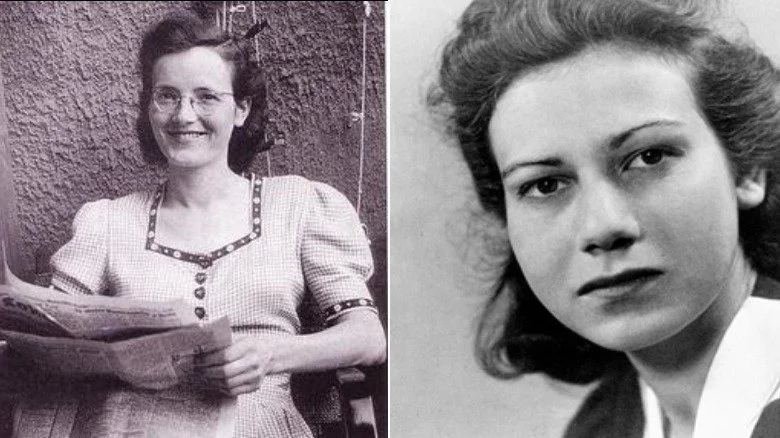

Les jeunes Néerlandaises cyclistes devenues des assassines redoutables

La famille Oversteegen vivait aux Pays-Bas lors de l’invasion de la Allemagne nazie, et n’était pas prête à accepter cette situation. C’est leur mère qui a donné l’exemple à Truus et Freddie. À partir de 1939, elles ont commencé à cacher des réfugiés juifs fuyant la machine de guerre nazie, et lorsque l’Allemagne a pris possession de leur pays, Freddie, âgée de 14 ans (à gauche), et Truus, 16 ans (à droite), étaient prêtes à rejoindre la Résistance.

Leur jeune apparence fut un atout pour leur recrutement, car peu de soldats allemands se méfiaient de ces jeunes filles néerlandaises aux cheveux tressés, parcourant les campagnes à vélo. Cela leur a permis d’exceller dans le sabotage, la diffusion d’informations anti-nazies, et même dans des missions d’assassinat. Comme le rapporte History, une fois que des membres de la Résistance leur ont appris à tirer, elles ont pris l’initiative de s’attaquer à des collaborateurs néerlandais ainsi qu’à des officiers et soldats nazis. Elles réalisaient souvent des embuscades, que ce soit en restant sur leurs bicyclettes ou en attirant leurs cibles en les séduisant.

Malheureusement, aucune des deux n’a jamais révélé combien de personnes elles avaient « liquidées », comme elles désignaient leurs assassinats, ce qui laisse une partie de leur histoire dans l’oubli. Freddie est décédée en 2018, deux ans après sa sœur.

La chimiste qui a amélioré les technologies salvatrices

Katharine Burr Blodgett, née en 1898, a contribué à façonner notre quotidien au XXIe siècle grâce à ses inventions. Les écrans d’ordinateur et de télévision, par exemple, ne seraient pas ce qu’ils sont sans ses travaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses innovations ont eu un impact majeur. Le Science History Institute révèle qu’elle a été la première femme engagée par General Electric, une décision qui s’est avérée judicieuse. Son expertise reposait en grande partie sur les recherches d’Irving Langmuir, qui tentait de comprendre pourquoi certaines substances ont tendance à s’adhérer tandis que d’autres se repoussent. Blodgett a pris ces résultats et a réussi à créer un film pouvant être appliqué au verre, le rendant « invisible ». Selon ThoughtCo., cela a donné naissance au premier verre véritablement transparent.

Cette avancée a été une véritable bouée de sauvetage pour l’armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des équipements tels que des caméras espion et des périscopes ont été produits en masse, utilisant du verre non réfléchissant qui permettait aux troupes d’observer sans révéler leur position.

Blodgett a également réalisé d’autres avancées cruciales en temps de guerre, à la dernière minute. Son travail a permis des améliorations considérables dans la technologie des écrans de fumée, et elle a mis au point la première méthode fiable permettant aux pilotes de dégeler les ailes de leurs avions. Au total, il est impossible d’évaluer combien de vies elle a pu sauver avec ses nombreux brevets. Katharine Burr Blodgett est décédée en 1979, presque 30 ans avant d’être honorée au National Inventors Hall of Fame.

L’activiste qui a ouvert la porte aux femmes noires sur le marché du travail

Selon des sources historiques, plus de six millions de femmes ont répondu à l’appel de quitter leur foyer pour travailler dans des usines pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la réalité était que la majorité des employeurs signalaient clairement qu’ils ne laissaient pas de place aux femmes noires dans leurs organisations.

C’est dans ce contexte que Mary McLeod Bethune, fille d’anciens esclaves, a joué un rôle essentiel. Née en Caroline du Sud durant l’ère Jim Crow, elle était déjà une défenseure reconnue des droits égaux dans les années 1930. En tant que membre du cabinet noir de Franklin D. Roosevelt, elle agissait comme conseillère sur les questions raciales. Lorsqu’il s’agissait de discrimination contre les femmes noires désireuses de contribuer à l’effort de guerre, son influence ne passait pas inaperçue auprès du président.

Cette dynamique a conduit à la signature de l’Ordre exécutif 8802 en 1941, qui interdisait la discrimination raciale dans les pratiques d’embauche, notamment dans les industries liées à la guerre. Les résultats furent rapides, avec plus d’un million de personnes entrant dans la main-d’œuvre, dont 600 000 femmes noires.

Cependant, les avancées restaient limitées. Les employés noirs étaient souvent payés beaucoup moins que leurs collègues blancs et faisaient face à un racisme rampant et à du harcèlement sexuel. Lorsque Bethune décéda en 1955, elle avait constaté des progrès indéniables, mais savait qu’il restait encore un long chemin à parcourir. Elle a écrit : « Je vous laisse l’espoir. »

La Quaker devenue codebreaker

Amoureuse de Shakespeare et née dans l’Indiana, Elizabeth Friedman est sans doute l’une des héroïnes de guerre les plus inattendues. Bien que pacifisme et guerre semblent opposés, elle a trouvé sa propre manière de sauver des vies. Pendant de nombreuses années, ses contributions sont restées méconnues, car quelqu’un d’autre, en l’occurrence J. Edgar Hoover, a revendiqué ses succès.

C’est finalement grâce à sa passion pour Shakespeare qu’elle s’est tournée vers le déchiffrement de codes. En cherchant à découvrir les « indices » sur la véritable paternité des œuvres de Shakespeare, elle a vu son employeur proposer son équipe pour des travaux militaires durant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son talent a été mis à contribution avec la Garde côtière pour détecter des indices d’attaques ennemies avant qu’elles ne se produisent. Elle a ainsi commencé à déchiffrer les codes Enigma, qui ont révélé l’existence d’un réseau d’espionnage nazi basé en Amérique du Sud.

En 1942, ses efforts lui ont permis de découvrir des informations concernant une attaque prévue contre le Queen Mary, un navire qui avait une prime de 250 000 dollars sur sa tête. Grâce à son alerte précoce, des manœuvres d’évasion ont été effectuées, sauvant ainsi environ 8 000 vies.

Ceci n’est qu’un exemple du travail salvateur de Friedman en tant que codebreaker, une histoire qui est restée dans l’ombre pendant des décennies. Hoover a continué à attribuer ces succès à ses propres agents du FBI, et ce n’est qu’après la mort de Friedman en 1980 que son œuvre a commencé à être révélée au public.

Destinée à un enterrement de pauvreté jusqu’à ce que son passé de guerre soit révélé

Lorsque Eileen Nearne est décédée en 2010, elle était seule chez elle. Il a fallu plusieurs jours avant que quiconque ne réalise ce qui s’était produit, et ce n’est qu’à l’arrivée de la police que ses voisins ont compris qu’ils avaient vécu aux côtés d’une espionne décorée de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’à sa mort, selon The New York Times, que l’on a découvert qu’Eileen faisait partie des 39 femmes britanniques envoyées en France pour préparer les débarquements en Normandie. Eileen—avec sa sœur, Jacqueline—ont toutes deux travaillé avec la Résistance et interdisaient de parler de leur travail de guerre. Ainsi, ce n’est qu’après leurs décès que leur nièce, Odile, a pu commencer à reconstituer leur histoire.

Selon The Guardian, Jacqueline a passé 15 mois avec la Résistance, agissant souvent comme courrière, transportant des pièces pour les radios qui étaient essentielles pour maintenir le lien entre la Résistance et les Alliés. Eileen, quant à elle, est devenue opératrice radio à Paris, mais son histoire est moins joyeuse. Découverte par des agents de la Gestapo en 1944, elle a été torturée puis envoyée à Ravensbrück, d’où elle s’est échappée et a participé à la libération.

Les deux sœurs sont rentrées en Grande-Bretagne après la guerre et ont vécu ensemble jusqu’à la mort de Jacqueline en 1982. Eileen a continué à lutter avec les cicatrices de la guerre et s’est retirée dans l’anonymat. Sa nièce est déterminée à préserver son histoire afin qu’elle ne disparaisse pas.

Le meilleur tireur d’élite qu’ils aient jamais vu

C’est seulement après que Pearl Cornioley, alors connue sous le nom de Pearl Witherington, ait proposé ses services que le SOE (Special Operations Executive) réalise qu’elle était l’une des meilleures tireuses d’élite formées sur le terrain. Cette compétence s’avérera précieuse lorsqu’elle sautera en parachute en France et rejoindra la Résistance.

À l’origine, selon The Guardian, elle recevra une trousse de maquillage, le nom de Genevieve Touzalin, et une couverture qui prétendait qu’elle était représentante d’une entreprise de produits de beauté. Cela lui offrait exactement ce dont elle avait besoin : la mobilité nécessaire pour accomplir sa véritable mission : transmettre des messages pour une section de la Résistance dirigée par un homme nommé Maurice Southgate.

Lorsque Southgate fut arrêté et envoyé à Buchenwald en mai 1944, c’est Cornioley qui prit les commandes des quelque 1 500 combattants de la Résistance. En dépit de son rôle, elle continuait à organiser des parachutages de fournitures, à saboter des convois et des lignes de chemin de fer, tout en évitant la prime d’un million de francs que les Allemands avaient mise sur sa tête. À la fin de la guerre, elle avait personnellement formé 3 000 guérilleros et son unité était responsable de la mort d’environ 1 000 soldats, de la reddition de plus de 18 000 d’entre eux et avait participé au Jour J.

En tant que femme, elle n’était pas éligible pour de nombreuses décorations, et lorsqu’on lui proposa une MBE (Membre de l’Ordre de l’Empire britannique) (civile), elle refusa en déclarant : « Il n’y avait rien de civil dans ce que j’ai fait. »

Une femme à l’épreuve de la Légion étrangère française

Lorsqu’elle évoque les raisons qui l’ont poussée à quitter son foyer pour devenir la seule femme à rejoindre la Légion étrangère française, Susan Travers résume ses motivations de manière assez directe : « Ma famille était très ennuyeuse. L’Angleterre était très ennuyeuse. Je voulais de l’aventure. Je voulais plus d’action ».

Et elle en a certainement eu ! Après avoir conduit quelques temps des ambulances pour la Croix-Rouge, elle a contacté le bureau du général de Gaulle et, en l’espace de quelques semaines, se dirigeait vers l’Afrique. Malheureusement, elle n’était pas satisfaite en tant qu’infirmière. Elle réussit à se faire transférer à la Légion étrangère, où elle devint la conductrice officielle — et amante officieuse — du général Marie-Pierre Koenig. Ce rôle comportait des dangers extrêmes : lors de la percée à travers le siège de Rommel, c’est elle qui menait la charge sous les feux d’artillerie. Leur voiture criblée de balles parvint à gagner un refuge, et elle rapporta par la suite avec enthousiasme : « C’est une sensation délicieuse d’aller aussi vite que possible dans l’obscurité ».

À ce moment-là, la femme de son amant fit son apparition et, lorsque Koenig fut promu, il choisit sa femme et ses titres au lieu de Travers. Malgré tout, elle demeura fidèle à la Légion étrangère, conduisant des canons antichars à travers les combats en France, en Italie et en Allemagne, avant de servir pendant la première guerre d’Indochine. Plus tard, elle expliqua : « Je suis simplement une personne qui n’a pas peur. Je n’ai pas peur ».

La professeure navale qui a brisé les barrières

Le père de Susan Ahn Cuddy a donné un puissant exemple à sa fille. À la fin des années 1930, il devient un combattant pour l’indépendance, prenant les armes contre l’occupation japonaise de la Corée, avant de mourir en prison en 1938. Cette perte a profondément motivé sa fille à faire sa part, mais le chemin n’a pas été facile. Sa première demande d’admission à l’école des officiers de la marine américaine a été rejetée, sa famille affirmant, selon NPR, que cela était dû à ses origines asiatiques.

Commencant comme membre du service, elle gravira rapidement les échelons pour devenir non seulement la première femme américaine d’origine asiatique dans la Marine, mais également la première femme officier de l’artillerie, formant des soldats à l’utilisation d’une mitrailleuse de calibre 50. Malgré tout, elle trouva le temps de mener un mouvement qui a permis aux officiers féminins de la Marine de porter des pantalons. Selon le Commandement de l’Histoire et du Patrimoine Naval, Cuddy a accompli tout cela tout en faisant face à un racisme virulent, tant de ses pairs que de ses supérieurs, dont un qui a même envoyé des notes d’avertissement aux membres du personnel, demandant d’être prudents car « une femme orientale » avait été aperçue dans le bâtiment.

Elle continua néanmoins d’instruire les soldats sur les compétences susceptibles de leur sauver la vie au combat. Après la guerre, elle poursuivit sa carrière au sein des services de renseignement national américains. Cuddy est décédée en 2015, et ses enfants n’ont commencé à connaître l’étendue de l’héroïsme de leur mère qu’en 2002, lors de la publication de sa biographie officielle.

Les femmes qui ont tout changé pour les autres

L’histoire débute avec Lilly Wust, mariée à un membre de la Wehrmacht. Au début de la guerre, elle ne ressentait pas de changement significatif dans sa vie quotidienne, continuant d’élever ses enfants. C’est lors de la naissance de son quatrième fils qu’un tournant se produisit : elle reçoit la Croix de Mère pour avoir donné des fils à Hitler, ce qui lui valut les services d’une femme de ménage, grâce à qui elle fit la connaissance de Felice Schrader.

Lilly commence à organiser des rassemblements chez elle, développant des sentiments profonds pour Felice. Cependant, leur relation est tumultueuse, marquée par des absences prolongées de Schrader. Finalement, elles se marient en secret, mais Felice révèle à Lilly qu’elle s’appelle en réalité Felice Schragenheim et qu’elle est membre de la Résistance juive.

Lilly soutient les activités clandestines de Felice, mais leur histoire ne connaît pas de dénouement heureux. En 1944, la Gestapo arrête Schragenheim après environ un an et demi de vie commune. Elle est déportée à Auschwitz puis à Gross-Rosen, où elle trouve la mort en 1945. Lilly, quant à elle, survit à la guerre, ayant caché trois femmes juives chez elle durant les derniers jours du conflit. Cependant, une profonde dépression l’afflige, entraînant plusieurs tentatives de suicide. Elle décède en 2005, écrivant de son amour perdu : « Je rêve que nous nous retrouverons — je vis dans l’espoir. »

Marina Raskova et les Sorcières de la Nuit

Le 588e Régiment de Bombardement de Nuit soviétique a causé des dommages significatifs aux cibles nazies prioritaires. Ces pilotes, silencieuses et mortelles, volaient à bord d’avions en toile et en contreplaqué, peu protégés contre l’altitude, le vent et le froid mordant. Leurs appareils étaient invisibles aux radars, ne produisant qu’un léger « whoosh » avant le largage des bombes.

Connue des Allemands sous le nom de « Sorcières de la Nuit » (Nachthexen), cette unité entièrement féminine était dirigée par Marina Raskova, une pilote aux records impressionnants. Autorisée à sélectionner et former ses pilotes, elle accomplit l’impossible en transformant 400 femmes, équipées de uniformes de seconde main et d’équipements obsolètes, en redoutables pilotes de bombardiers de nuit en seulement quelques mois.

Elles opéraient en groupe, et leur efficacité était telle que certains Allemands en venaient à croire qu’elles avaient découvert un sérum permettant une vision nocturne exceptionnelle. En total, elles effectuèrent 30 000 missions, perdant seulement 30 pilotes, dont Raskova elle-même. Abattue en 1943, elle reçut des honneurs d’État, mais son unité ne fut pas appelée à participer aux défilés de victoire.

La plus grande star de cabaret du monde… qui a également été espionne pour la Résistance

Josephine Baker, née à St. Louis en 1906, est l’une des plus grandes stars de cabaret et de vaudeville au monde. Elle a débuté dans des tâches ménagères avant de conquérir la scène, et c’est en 1925 qu’elle a fait le grand saut vers la France. Bien qu’elle soit célèbre pour ses talents de danseuse et ses costumes audacieux, son talent a souvent été propulsé par des critiques le qualifiant de « scandaleux » et « indécent » — ces accusations ayant contribué à faire d’elle une icône. Avec l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, Baker a su transcender son rôle d’artiste pour devenir une espionne déterminante.

Dans les années 1940, elle a recruté une assistante qui était également agente de la Résistance française. Ensemble, elles ont profité de sa célébrité pour voyager librement et obtenir l’accès à des fonctionnaires nazis et à des événements où des informations cruciales circulaient, souvent inscrites sur ses partitions musicales qu’elles transmettaient aux Alliés. En 1941, Josephine a annoncé une pause dans sa carrière pour se remettre d’une pneumonie dans les climats plus secs et chauds d’Afrique du Nord ; en réalité, elle mettait en place un centre permettant le transfert d’informations entre l’Afrique du Nord et la Grande-Bretagne, tout en servant de refuge pour des juifs en détresse.

Baker a affirmé un jour : « Lorsque les soldats m’applaudissent, j’aime à penser qu’ils ne développeront jamais une haine pour la couleur grâce à la joie que je leur ai apportée. » Cette citation résume bien l’impact de son travail, tant sur le plan artistique que sur celui de la résistance.

La princesse devenue espionne

Noor Inayat Khan était une véritable princesse. Son arrière-arrière-arrière-grand-père, Tipu Sultan, avait combattu les occupants britanniques en Inde et avait perdu la vie en 1799. Ironiquement, sa descendante a trouvé la mort en espionnant pour le même pays, même si elle restait une fervente défenseure de l’indépendance indienne.

Alors qu’elle vivait à Paris lors de l’occupation nazie, Noor ne pouvait pas rester inactive après la fuite de sa famille vers l’Angleterre. Elle a d’abord rejoint la Royal Air Force en tant qu’opératrice radio, avant d’être recrutée par le Special Operations Executive et renvoyée en France. Sous le nom de code Madeleine, elle a intégré un groupe de la résistance appelé Prosper. Selon des rapports, elle n’est restée que quelques jours sur place avant que tous les autres opérateurs radio ne soient capturés. Les mois suivants, elle a maintenu le réseau de communication à flot toute seule, une tâche d’une immense difficulté, car la durée de vie moyenne d’un agent sur le terrain n’était que de six semaines.

Malheureusement, en 1943, des agents doubles infiltrés au sein de Prosper ont compromis sa mission. En octobre de cette même année, Khan a été arrêtée. Après dix mois de détention, elle a été transférée à Dachau, où elle a été exécutée, un peu plus d’un an après son parachutage en France occupée.

La scientifique galloise qui a aidé à déguiser les troupes alliées

Le « radar chaff » est une technologie militaire encore utilisée aujourd’hui. Il consiste en des bandes de matériau réfléchissant capables de tromper les radars, créant une confusion totale et masquant la réalité derrière un nuage de signaux brouillés. Il s’agit d’une invention d’une scientifique galloise qui travaillait au laboratoire Cavendish de Cambridge durant la guerre.

Joan Curran, accompagnée de son mari Sam Curran, a été recrutée dans une équipe chargée de trouver un moyen de camoufler les avions alliés. C’est Joan qui a eu l’idée d’utiliser des bandes métalliques pour reproduire à grande échelle les informations captées par le radar. Ce n’est qu’en 1942 qu’elle perfectionna le système de réflecteurs, testé pour la première fois lors de l’opération Gomorrhe en 1943. Pendant cette opération, qui visait à bombarder Hambourg, les Alliés ont réussi à détruire une grande partie de la ville, tout en subissant des pertes minimales—un succès largement attribué à l’utilisation des réflecteurs de Curran.

L’année suivante, cette nouvelle technologie fut également employée lors du débarquement en Normandie pour créer de fausses zones de débarquement. Plus tard, Curran participa au projet Manhattan, mais en raison de son statut de femme, elle ne pouvait prétendre à des récompenses ni à des diplômes, ce qui l’empêcha de recevoir la reconnaissance qu’elle méritait. Elle décéda en 1999, douze ans après avoir enfin reçu un diplôme honorifique.

La nourrice de vol qui a refusé d’être juste un joli visage

Jane Kendeigh était une nourrice de vol qui s’est retrouvée en première ligne à Iwo Jima. Son travail sur place lui a valu une reconnaissance que beaucoup auraient rêvée : un passage pour retourner aux États-Unis et un emploi dans la vente d’obligations de guerre. Cependant, elle ne voulait absolument pas quitter le front et a demandé à retourner dans le Pacifique.

Elle est devenue la première nourrice de vol de la marine américaine à atterrir en zone de combat active sur le front du Pacifique. Au cours de trois semaines en mars 1945, elle et son équipe ont réalisé des évacuations aériennes audacieuses, secourant 2 393 soldats blessés. Chaque vol d’Okinawa à Guam durait environ huit heures, et les nourrices de vol pilotaient des avions de transport capables de transporter 60 civières — et leurs patients — à la fois. À cette époque, Kendeigh avait seulement 22 ans et, en plus de son expertise médicale, elle avait reçu une formation approfondie au combat rapproché, car il était prévu qu’elles devaient savoir se défendre.

Malgré l’ampleur de leur mission, les nourrices de vol recevaient peu de reconnaissance officielle pour leur travail. Kendeigh a un jour déclaré : « Nos récompenses sont de rares sourires, un hochement de tête lent d’appréciation, un geste, un mot — des éloges plus grands, plus réconfortants que n’importe quelle médaille. »

La véritable agente de renseignement qui a inspiré le personnage de Casino Royale

Selon la BBC, les exploits réels de Krystyna Skarbek ont inspiré le personnage de Vesper Lynd, créé par Ian Fleming. Née en Pologne, Skarbek s’est retrouvée en Angleterre avant l’inexorable avancée des nazis à travers l’Europe, déterminée à leur résister. Collaborant avec le Special Operations Executive britannique, elle a pénétré profondément dans les territoires occupés, où, d’après l’auteur Sir Michael Morpurgo, elle s’est vite fait connaître pour son rôle dans des missions allant du recueil d’informations au sabotage, souvent en première ligne lorsque les choses commençaient à exploser.

Morpurgo témoigne d’un respect particulier pour elle : non seulement elle a travaillé avec son oncle dans la Résistance, mais elle a également sauvé sa vie après qu’il ait été capturé et envoyé dans une prison de la Gestapo. Elle s’est présentée, a demandé à voir « son mari » et a organisé sa libération. Elle a également subi des interrogatoires de la part des Allemands et a réussi à se faire libérer en se mordant l’intérieur de la joue, crachant du sang et insinuant qu’elle avait la tuberculose. Son passé de contrebandière de cigarettes lui a fourni des informations cruciales sur la manière de naviguer à travers le territoire nazi, ce qui lui a permis de rassembler des renseignements inestimables pour les Alliés et même d’organiser des défections massives de compatriotes, enrôlés contre leur gré dans la cause nazie.

Cependant, ceux qui l’ont connue rapportent qu’elle a rencontré des difficultés après la guerre : elle est décédée en 1952, poignardée par un amant éconduit.