Sommaire

Napalm

« Mettre le feu à l’autre ou à ses biens » est une stratégie militaire ancienne et efficace, illustrée par le feu grec perdu de Byzance, les bombardements de villes allemandes et japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’une des armes les plus redoutées de la guerre du Vietnam : le napalm. Ce terme décrit à la fois des agents épaississants ajoutés à l’essence (ou un hydrocarbure combustible similaire) et le mélange résultant, qui peut être utilisé dans des lance-flammes ou des bombes incendiaires, voire largué depuis les airs. Ce mélange brûle particulièrement intensément et s’accroche en brûlant, assurant ainsi la combustion de tout ce qu’il touche, y compris les êtres humains.

Inventé durant la Seconde Guerre mondiale, le napalm a été largement utilisé lors des bombardements de Japon, pendant la guerre civile grecque et la guerre de Corée. Cependant, c’est pendant le conflit vietnamien que ce gel enflammé est devenu notoire. En 1972, une fillette de 9 ans, Kim Phuc Phan Thi, devenue célèbre sous le nom de « Napalm Girl », a été photographiée en train de courir nue dans une tentative désespérée d’échapper aux flammes qui s’accrochaient à elle. Le photographe, Nick Ut, a sauvé Phan Thi en étouffant le napalm brûlant avec une couverture. Cette image a valu à Ut un prix Pulitzer, a propulsé Phan Thi en tant que symbole de la guerre et défenseuse des droits des enfants, et a alerté le public sur les horreurs du napalm.

Malheureusement, pour ceux qui souhaiteraient épargner à d’autres enfants l’expérience de Phan Thi, l’utilisation du napalm reste légale selon le droit international, et il a été utilisé aussi récemment qu’en 2003 par les forces américaines lors de l’invasion de l’Irak.

Agent Orange

Les forces nord-vietnamiennes et alliées ont réussi à se dissimuler et à se nourrir dans la jungle luxuriante et densément boisée du Vietnam. En réponse à ce défi opérationnel, les États-Unis ont mis en œuvre une stratégie cyniquement nommée Opération Ranch Hand (initialement appelée Opération Hadès). Celle-ci visait à dépouiller une grande partie du Vietnam (et officiellement du Laos et du Cambodge) de sa couverture végétale en pulvérisant des « défoliants » – des poisons – sur le paysage. Parmi les agents colorés, l’Agent Orange était le plus efficace et donc le plus largement utilisé, représentant environ 60 % des 20 millions de gallons d’herbicides largués sur le Vietnam et ses voisins.

L’un des ingrédients clés de l’Agent Orange était la dioxine, un terme générique désignant une classe de toxines contenant du chlore. Ces substances sont non seulement extrêmement toxiques, mais aussi très persistantes, ce qui signifie qu’elles ne se décomposent pas facilement dans l’environnement ni dans le métabolisme animal. En effet, elles peuvent rester dans un animal jusqu’à ce qu’il soit consommé, empoisonnant ainsi les prédateurs ou les consommateurs. L’exposition aux dioxines peut entraîner divers problèmes de santé, notamment le cancer, l’hypertension, le diabète, des anomalies fœtales, des dysfonctionnements du foie, du système immunitaire et endocrinien, ainsi qu’une forme particulière d’acné, ce qui semble ajouter l’insulte à la blessure. Selon les Instituts nationaux de la santé des États-Unis, les dioxines figurent parmi les produits chimiques les plus toxiques jamais découverts.

Bien que l’Agent Orange ne soit plus utilisé par l’armée américaine, l’ampleur de cette opération rend difficile, voire impossible, d’évaluer combien de militaires ont été exposés, sans parler du nombre de combattants locaux ou de civils touchés (les estimations vietnamiennes vont jusqu’à 3 millions), ainsi que du nombre de personnes qui ont finalement succombé aux effets de ce poison.

Les pièges explosifs

Les Viet Cong étaient redoutés pour leur utilisation astucieuse et terrifiante des pièges explosifs, définis comme un danger dissimulé ou déguisé en quelque chose d’inoffensif. Bien que ces pièges soient largement interdits par le droit international, cette clause n’a été ajoutée aux Conventions de Genève qu’après la fin de la guerre du Vietnam. Les pièges explosifs, bien qu’ils pouvaient tuer les personnes qui les déclenchaient, étaient davantage conçus pour infliger des blessures graves mais non fatales, affaiblissant ainsi l’efficacité de l’ennemi par la précaution, l’horreur et la nécessité pour les soldats non blessés d’aider leurs camarades blessés.

Les pièges explosifs illustrent la capacité presque infinie de la créativité humaine lorsqu’il s’agit d’infliger des souffrances. Les « punji sticks » étaient parmi les plus redoutés ; ces bâtons pointus (en bambou ou en métal) étaient placés dans des fosses cachées, où l’imprudent pouvait tomber et se blesser. Pour accroître le danger, les bâtons pouvaient être altérés par du poison ou des matières fécales (pour favoriser l’infection) et étaient parfois regroupés pour piéger les sauveteurs potentiels.

Parmi les autres pièges, on trouvait la masse oscillante, une boule piquante qui se balançait vers la victime lorsqu’un fil déclencheur était activé ; le terrifiant trou de serpent ; des balles et grenades activées qui explosaient lorsqu’elles étaient dérangées ; et des fouets en bambou, des poteaux de bambou épineux sous tension qui revenaient en place et blessaient ceux qui avaient eu la malchance de les déloger.

Encéphalopathie traumatique chronique

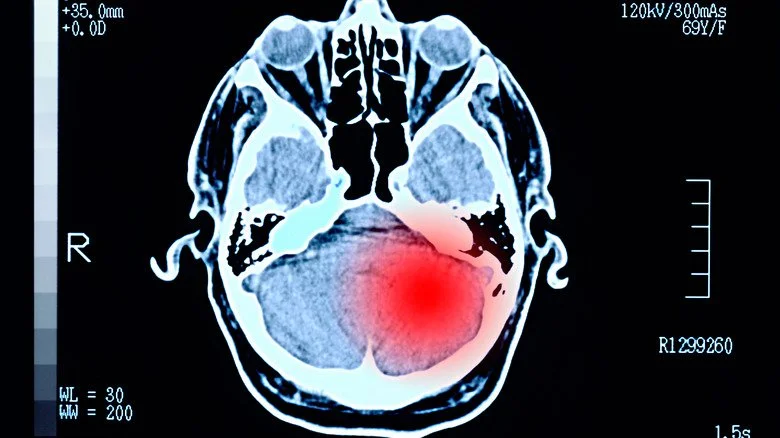

L’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) a fait l’actualité ces dernières années en raison de sa prévalence apparente chez les joueurs de football, mais elle peut toucher quiconque a subi des traumatismes crâniens répétés. Bien que le mécanisme à l’origine de cette condition ne soit pas entièrement compris, des coups répétés à la tête, qualifiés de manière peu rassurante de « légères blessures cérébrales traumatiques », entraînent la mort des cellules cérébrales. Les symptômes se chevauchent avec ceux de plusieurs autres troubles, mais incluent des perturbations de l’humeur, des changements de personnalité, des difficultés à marcher et à maintenir l’équilibre, une perte d’autres compétences motrices et, le plus préoccupant, des pertes de mémoire et des troubles cognitifs.

Les ondes de choc provenant des explosions sont la source la plus fréquente de blessures cérébrales légères susceptibles de provoquer une ETC chez les militaires (et toute personne suffisamment malchanceuse pour se trouver dans une zone de guerre). Un rapport de l’Institut national de la santé (NIH) sur le trouble cite également les accidents de véhicule, les chutes, les incidents de formation et les loisirs comme des moyens par lesquels ces coups peuvent se produire. En plus de ses propres effets potentiellement dévastateurs, l’ETC semble augmenter le risque de maladies du motoneurone (comme la SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig) et de la maladie de Parkinson, qui peuvent, comme l’ETC, s’avérer mortelles. Malheureusement pour la recherche, l’ETC ne peut être diagnostiquée de manière définitive qu’au cours de l’autopsie.

Sepsis

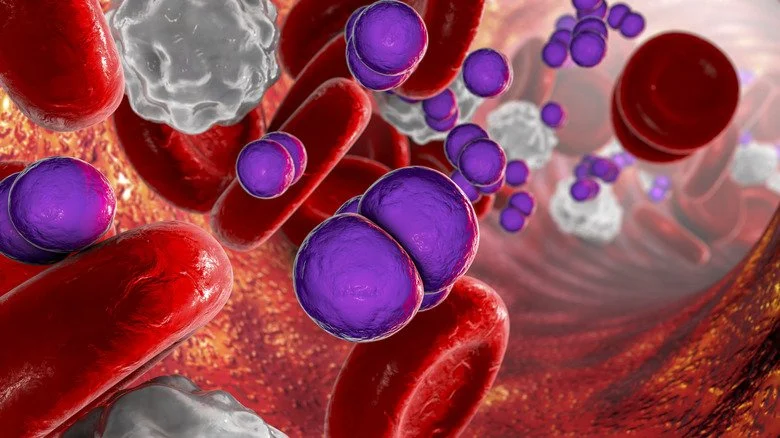

Le sepsis se produit lorsqu’un patient souffre d’une infection, généralement d’origine bactérienne, et que la réponse immunitaire est si intense qu’elle commence à endommager les organes. Cette condition, distincte de la septicémie, qui est une infection bactérienne dans le sang, peut néanmoins en résulter. Considéré comme une urgence médicale, le sepsis est considéré par l’Organisation mondiale de la santé comme l’une des principales causes de décès dans le monde, ayant causé 11 millions de décès enregistrés en 2020 parmi près de 49 millions de cas. Il est important de noter qu’il est difficile de collecter des statistiques fiables sur l’ensemble de la population mondiale, rendant très probable que ces chiffres soient sous-estimés.

Les symptômes du sepsis incluent la fièvre, des douleurs, une respiration rapide et un rythme cardiaque accéléré, pouvant évoluer vers un choc, une défaillance organique, et finalement la mort si la situation n’est pas rapidement prise en charge. Les mesures visant à prévenir le sepsis sont principalement axées sur l’hygiène, la sanitation et le contrôle des infections, toutes des pratiques difficiles à maintenir en zone de guerre.

En conséquence, le sepsis demeure une condition à forte mortalité parmi les membres des forces armées américaines, malgré les avancées médicales en matière de traitement. Une étude de l’Institut national de la santé (NIH) sur les décès parmi les soldats hospitalisés dans 19 centres de traitement durant la guerre du Vietnam a démontré que le sepsis représentait le troisième facteur de mortalité parmi les patients chirurgicaux, juste derrière les traumatismes crâniens et les pertes de sang ; et qu’il était le principal responsable des décès parmi ceux qui décédaient après les 24 premières heures passées à l’hôpital.

Malaria

La malaria, maladie grave et répandue, survient lorsqu’un moustique pique une personne ou un autre animal et transmet un parasite unicellulaire. Ces parasites ont un cycle de vie complexe qui les conduit à infecter à la fois le foie et les globules rouges, provoquant des symptômes tels que fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, vomissements, ainsi qu’une fréquence cardiaque et respiratoire accélérée. Certaines personnes connaissent des « cycles » de maladie qui semblent se résoudre, pour réapparaître après un certain temps. Bien que la malaria puisse être traitée, certaines populations de parasites ont développé une résistance aux médicaments, entraînant la mort de plus de 400 000 personnes chaque année.

La malaria a touché les membres des services américains dans toutes les guerres impliquant un déploiement dans les climats chauds et humides où prospèrent les moustiques vecteurs. Pendant la guerre du Vietnam, plus de 24 000 membres des forces armées ont été diagnostiqués avec la malaria, entraînant environ 392 000 jours de maladie (soit plus de mille ans !) et 46 décès confirmés. Bien que ce bilan soit relativement faible comparé à d’autres causes de décès, les convulsions, le coma, l’insuffisance rénale et la détresse respiratoire qui peuvent marquer les cas graves de malaria signifient que de nombreuses victimes ne connaissent pas une issue douce.

À la merci de ses compatriotes

La guerre du Vietnam s’inscrit dans un enchevêtrement complexe de conflits en Asie du Sud-Est, débordant les définitions habituelles du conflit, tant sur le plan temporel que spatial. Les pays voisins du Vietnam, le Laos et le Cambodge, ont été entraînés dans cette guerre, souffrant également de leurs propres conflits civils. La guerre au Cambodge, en particulier, est devenue l’un des conflits les plus horrifiants du catalogue des conflits post-Seconde Guerre mondiale.

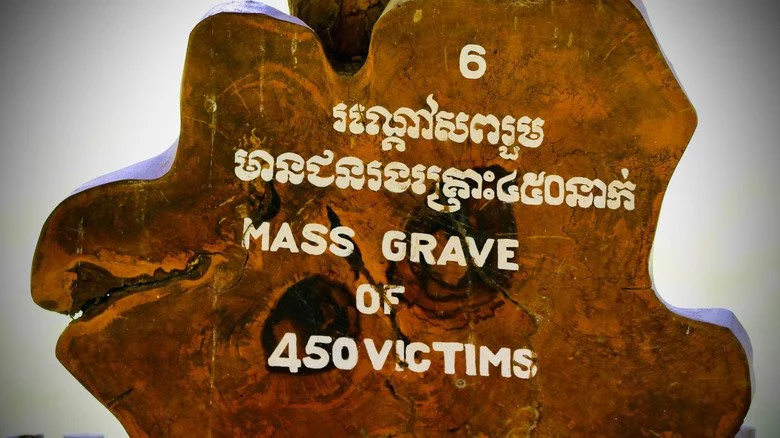

Les causes de la guerre civile cambodgienne résultent d’un enchevêtrement d’alliances changeantes et d’interférences chinoises et vietnamiennes. Les origines du conflit sont souvent noyées par les atrocités de génocide perpétrées par les Khmers rouges, les vainqueurs du conflit. Soutenus initialement par le Vietnam, les Khmers rouges (propre à l’ethnie cambodgienne, « rouge » étant le terme français pour désigner le communisme) prirent la capitale Phnom Penh le 17 avril 1975 et commencèrent immédiatement à tuer.

La vision des Khmers rouges d’une société paysanne entièrement contrôlée a abouti à des tentatives d’élimination des villes, d’éradication de l’individualité et de destruction des familles. Ils mirent ensuite en place un système de travail forcé pour atteindre des objectifs agricoles irréalisables. Les minorités ethniques, les personnes religieuses, les soi-disant « intellectuels » et les fonctionnaires du gouvernement renversé étaient ciblés pour la torture et l’exécution. Ce carnage a perduré jusqu’à ce que le Vietnam, désormais unifié, renverse les Khmers rouges et installe un gouvernement fantoche en 1979.

Près de 20 000 fosses communes — et non des tombes individuelles — ont été découvertes à cette époque. Les estimations du nombre total de morts varient, mais une analyse statistique de 2015 réalisée par un démographe de l’UCLA place le nombre probable entre 1,2 et 2,8 millions de victimes; le chiffre le plus élevé indiquerait qu’environ un tiers de la population de 1970 a été tué.

Suicide

Tristement, le suicide figure parmi les principales causes de décès aux États-Unis, et cette tendance malheureuse est particulièrement marquée chez les vétérans. En 2018, les statistiques ont révélé que 32 vétérans pour 100 000 se sont donné la mort cette année-là, soit presque deux fois le taux de la population non vétérane (17,2 pour 100 000). De nombreux suicides surviennent parmi les vétérans plus âgés, dans la tranche d’âge de 55 à 74 ans, mais les vétérans plus jeunes, âgés de 18 à 34 ans, présentent le risque accru de suicide le plus élevé par rapport à leurs pairs non vétérans. Les femmes sont généralement moins à risque de suicide, mais le risque supplémentaire auquel sont confrontées les vétérans semble toucher les femmes plus durement, avec un risque accru de suicide plus élevé que chez leurs homologues masculins. Dans l’ensemble, ces statistiques sombres brossent un tableau complexe du suicide chez les vétérans, touchant des personnes de tous horizons.

Les facteurs de risque spécifiques pour les vétérans du Vietnam incluent un long temps de service au combat, des blessures, la culpabilité du survivant et la culpabilité liée à des actes jugés immoraux. En ce qui concerne les suicides parmi les membres des forces armées pendant leurs missions au Vietnam, les chercheurs soulignent également les niveaux de stress élevés auxquels ils faisaient face, même pour une zone de guerre, ce qui incluait une anxiété fréquente liée aux attaques inattendues et des conditions physiques inconfortables. La peur, la culpabilité et la tension pouvaient se combiner pour créer des états mentaux intolérables, conduisant parfois au suicide, que ce soit sur le terrain de guerre ou bien longtemps après.

Dans un bombardement aérien

Lié à l’idée de « faire brûler les affaires de l’adversaire », se trouve le concept tout aussi destructeur de « tout faire exploser ». Pendant la guerre du Vietnam, l’Indochine a subi des bombardements plus intensifs que n’importe quel autre endroit dans l’histoire, atteignant le double des frappes massives de la Seconde Guerre mondiale. Avec 7,5 millions de tonnes de bombes larguées sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge, le petit royaume du Laos est devenu le pays le plus bombardé de l’histoire en tenant compte du poids des bombes par habitant, avec 2 millions de tonnes d’explosifs tombée sur son sol. Pour comparaison, la Palestine à Gaza a reçu 85 000 tonnes d’explosifs durant la première année de conflit après le 7 octobre.

Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les États-Unis et leurs alliés ont changé de stratégie, passant de bombardements tactiques, visant des cibles militaires spécifiques, à des bombardements stratégiques qui visaient à détruire l’infrastructure générale des zones touchées. Cette approche visait à endommager la production locale et à choquer la population civile pour susciter des appels à la paix. Les bombardiers américains avaient la capacité de larguer des bombes depuis une altitude telle que les avions attaquants n’étaient parfois pas visibles depuis le sol ; cette discrétion avait un coût : une perte d’exactitude dans les frappes.

Les conséquences des bombardements ne se sont pas arrêtées avec la fin de la guerre. Tous les engins explosifs ne se sont pas déclenchés, et même aujourd’hui, des explosifs sont parfois découverts et détonés accidentellement par des civils, malgré les efforts des organisations locales visant à éliminer les résidus dangereux de ce conflit passé.

Sous la torture

Les Conventions de Genève, qui interdisent notamment la torture, auraient dû s’appliquer à toutes les parties impliquées dans la guerre du Vietnam. Cependant, les autorités nord-vietnamiennes soutenaient que les militaires étrangers capturés n’étaient pas des prisonniers de guerre, mais des criminels, ce qui, selon leur interprétation, les exemptait d’applications de ces règles. Cela leur permettait de traiter leurs captifs comme bon leur semblait, et ainsi, parmi les 766 membres des forces armées américaines connus pour avoir été capturés, beaucoup ont subi des tortures.

De plus, la durée du conflit a souvent prolongé les séjours en captivité, le plus longtemps détenu étant le Commandant Everett Alvarez Jr., qui est resté emprisonné pendant plus de huit ans. Les prisonniers américains étaient généralement confinés dans des conditions déplorables et insalubres, recevant des rations insuffisantes, peu de ventilation et très peu de chaleur en hiver.

Il arrivait parfois qu’ils soient exhibés dans les rues de Hanoi, comme ce fut le cas lors d’un incident tristement célèbre en 1966 où des foules en colère ont failli causer de graves blessures aux prisonniers. Les tortures variaient, allant de coups mortels à des dislocations articulaires intentionnelles, jusqu’à des chocs électriques, des positions douloureuses forcées, et des fouettages avec des ceintures qui arrachaient la peau. La plupart de ces actes de torture étaient accompagnés de transmissions idéologiques de Radio Hanoi, et les prisonniers étaient souvent isolés les uns des autres pour accroître le tourment psychologique. Au total, 114 des prisonniers américains sont décédés en captivité, tandis que d’autres ont porté des séquelles physiques et mentales sévères pour le reste de leur vie.