Sommaire

L’exil tragique des Palestinians en 1948

Pour de nombreux Palestiniens, al-Nakba ne fait pas seulement référence à l’expulsion forcée survenue entre 1947 et 1949, mais évoque l’entière histoire du déplacement palestinien, un processus qui se poursuit encore aujourd’hui. En effet, des déplacements forcés de Palestiniens ont été observés même pendant la période de colonisation britannique, avec la destruction de jusqu’à 5 000 maisons palestiniennes entre 1936 et 1939.

Depuis ses débuts, le projet sioniste s’est efforcé de créer une nation par le biais du colonialisme. Cela est particulièrement évident grâce à des organisations telles que la Palestine Jewish Colonization Association. Comme l’a noté Hadar Cohen, cette violence a été et continue d’être commise au nom du judaïsme, malgré le fait que, pour beaucoup, « déplacer et opprimer autrui est antithétique à leur judaïsme ».

En 2021, le peuple palestinien est toujours en lutte pour son droit à l’autodétermination et à son droit au retour. Pendant ce temps, des pays comme les États-Unis continuent de fournir des milliards de dollars d’aide à Israël, finançant ainsi la poursuite des déplacements forcés des Palestiniens. C’est l’histoire tragique de l’exil palestinien de 1948, une réalité qui perdure encore aujourd’hui.

Une brève histoire de la Palestine

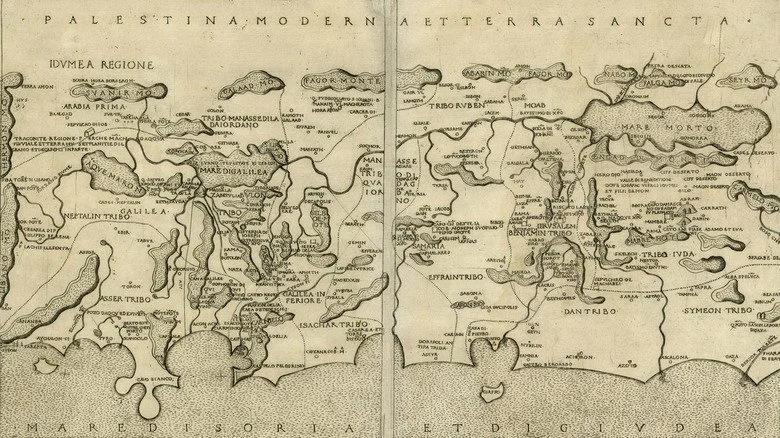

Tout au long de l’histoire, la terre actuellement occupée par Israël, également connue sous le nom de Palestine, a été le théâtre de nombreux conquérants, des Assyriens en 721 av. J.-C. à l’Empire ottoman en 1516 de notre ère. Selon l’anthropologue palestinien Ali Qleibo, « à travers l’histoire, une grande diversité de peuples a investi la Palestine comme leur terre natale : Jébuséens, Cananéens, Philistins de Crète, Grecs anatoliens et lydiens, Hébreux, Amorites, Édomites, Nabatéens, Araméens, Romains, Arabes… les différentes cultures se manifestent brièvement avant de s’effacer des mémoires historiques et culturelles officielles de la Palestine. Cependant, les populations, elles, subsistent. »

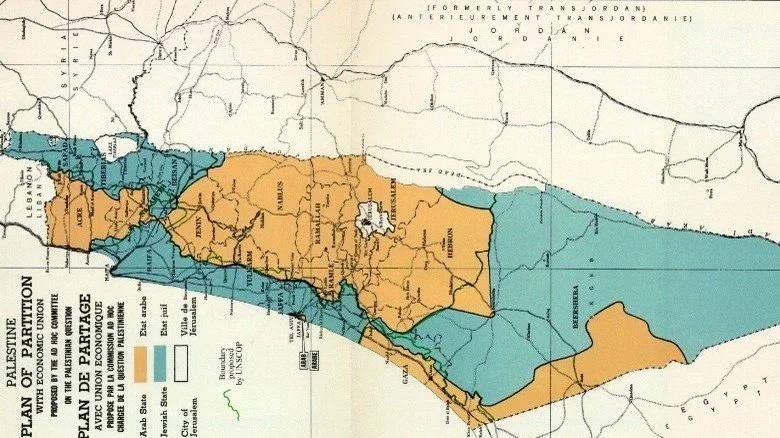

L’occupation ottomane de la Palestine a perduré jusqu’en 1918, une année après l’entrée des forces britanniques dans la région, cherchant à contrôler le territoire alors que la Première Guerre mondiale touchait à sa fin. Selon l’ARIJ, bien qu’il fût envisagé que la Palestine devienne une « zone internationale non sous contrôle colonial direct français ou britannique », la Palestine est finalement restée sous occupation britannique jusqu’en 1948. Avec le Plan de partage, la terre a été divisée par les Nations Unies, une partie étant attribuée au peuple palestinien et l’autre à l’État sioniste d’Israël.

Ce n’était pas la première fois que la Palestine était considérée par des Européens comme un lieu de retour pour le peuple juif. En 1799, Napoléon offrit la Palestine aux Juifs sous la protection de la France, les qualifiant de « héritiers légitimes de la Palestine ! »

L’histoire de l’immigration juive en Palestine

À partir de 1881, des vagues de pogroms et de persécutions antisémites en Europe de l’Est ont poussé des milliers de Juifs à émigrer. Bien que la majorité se soient dirigés vers les États-Unis, environ 25 000 Juifs ont immigré en Palestine entre 1882 et 1884, période connue sous le nom de Première Aliyah. La Seconde Aliyah, qui a duré de 1904 à 1914, a vu affluer environ 40 000 Juifs d’Europe de l’Est vers cette région.

Parallèlement, des Juifs yéménites ont également rejoint ce mouvement migratoire. Selon une étude intitulée « Yemenites in Israel » par Nitza Druyan, en 1914, les Juifs yéménites constituaient environ six pour cent de la population juive en Palestine, alors qu’ils représentaient moins d’un demi pour cent dans le monde juif. Cela s’explique notamment par le fait que de nombreux Juifs européens qui avaient établi des colonies religieuses en Palestine renoncèrent après quelques mois, souvent en proie à la maladie et à la faim.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les communautés juives qui immigrèrent en Palestine préservaient leurs diverses traditions ethniques. Le pluralisme culturel juif faisait partie de l’ère pré-sioniste et de l’époque précédant l’État. Toutefois, après la guerre, les dirigeants sionistes ont commencé à promouvoir l’idée qu’il était nécessaire de réinventer l’image du Juif, tant sur le plan individuel que collectif, en abandonnant le mode de vie « dégénéré de la Diaspora ».

Zionisme et Palestine

Nathan Birnbaum a peut-être inventé le terme « sionisme » en 1890, mais c’est Theodor Herzl qui est reconnu comme le fondateur du mouvement sioniste, principalement en raison de son ouvrage intitulé « Der Judenstaat » ou « L’État juif ». Herzl lui-même a posé la question : « Palestine ou Argentine ? » et ne s’est pas réellement attaché à l’idée de la Palestine jusqu’à ce qu’il soit en contact avec des sionistes d’Europe de l’Est, profondément liés à la terre biblique d’Israël.

Cependant, en dépit de cette connexion religieuse, le mouvement sioniste était largement préoccupé par la question du pouvoir. Ainsi, il a été contraint de redéfinir soigneusement certaines croyances religieuses afin de les transformer en mythes propices à la construction d’une nation. Cela illustre bien comment le sionisme a évolué et s’est ancré dans un contexte beaucoup plus politique que spirituel.

La Palestine n’était pas la seule option envisagée. L’Afrique de l’Est a également été considérée pour établir une colonie juive temporaire, connue sous le nom de « Plan d’Ouganda », et une colonie a même été initiée en Argentine en 1889. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les Juifs constituaient environ 6 % de la population palestinienne.

Zionistes pendant la Première Guerre mondiale

Les organisations impliquées dans l’acquisition de terres en Palestine comprenaient le Jewish Colonial Trust, le Jewish National Fund, la Palestine Land Development Company et l’Association de colonisation juive en Palestine (PJCA).

Selon l’ouvrage Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories de George E. Bisharat, les sionistes européens cherchant à acheter des terres en Palestine ont fait appel au sultan ottoman « en se basant sur des promesses que des ressources financières juives seraient mobilisées à l’échelle mondiale pour venir en aide à son empire financièrement en difficulté ». Cependant, « cet appel est resté sans réponse », et l’Empire ottoman a maintenu ses restrictions sur les achats de terres et l’immigration juive vers la Palestine. Une tentative a également été faite « pour inciter l’Empereur allemand à approuver la création d’une Société de développement foncier charterisée, qui serait opérée par des sionistes en Palestine sous protection allemande », écrit Fayez A. Sayegh dans Zionist Colonialism in Palestine.

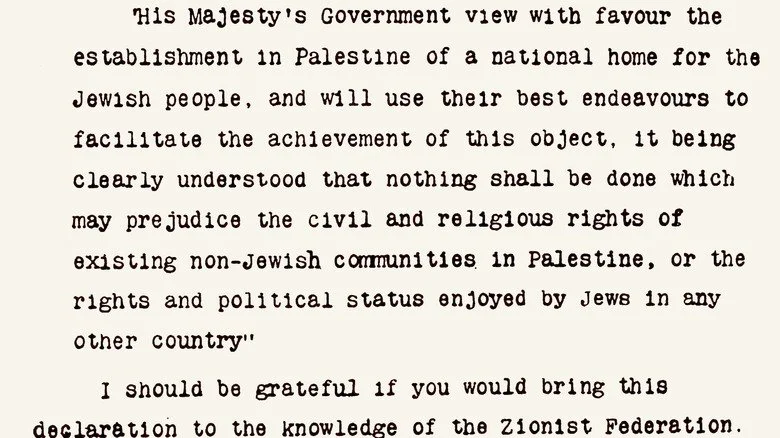

Une fois que la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la Palestine, les sionistes ont réussi à convaincre le gouvernement britannique d’établir un ‘foyer national’ juif en Palestine avec la Déclaration Balfour.

Le Plan de Partition de l’ONU en 1947

Au début du 20e siècle, un afflux régulier d’immigrants juifs se dirigeait vers la Palestine. Bien que les autorités britanniques aient imposé des quotas à deux reprises, de nombreux immigrants ont réussi à contourner ces restrictions. À la fin de 1946, les Juifs représentaient 32,4 % de la population et possédaient environ 6 % des terres.

Le 29 novembre 1947, l’ONU adopte son Plan de Partition pour la Palestine. Comme le souligne Fayez A. Sayegh dans son ouvrage Zionist Colonialism in Palestine, le soutien au projet provenait presque exclusivement d’Europe, d’Australasie et de l’hémisphère occidental. Un État étranger devait être implanté dans cette région, sans le consentement des pays voisins. De plus, aucun Palestinien n’a été consulté au cours de ces délibérations, car le Comité arabe supérieur avait boycotté les discussions en raison du refus de l’ONU de traiter la question de l’indépendance.

Les Palestiniens ont finalement rejeté cette proposition, jugeant qu’elle octroyait 56,5 % des terres à l’État sioniste et privait la Palestine de terres agricoles et de ports maritimes essentiels. Selon le document The Question of Palestine and the United Nations, « le plan n’a pas été accepté par les Arabes palestiniens et les États arabes au motif qu’il violait les dispositions de la Charte des Nations Unies, qui garantissait le droit des peuples à décider de leur propre destin. »

Affrontement contre les groupes paramilitaires sionistes

En réponse à la résolution 181 des Nations Unies, une guerre civile éclata en Palestine entre les Palestiniens et les Sionistes. Les forces paramilitaires sionistes, dont la Haganah, l’Irgun et le LHI, se sont opposées aux Palestiniens, qui avaient acquis une formation et des armes considérables en combattant aux côtés de la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale.

Le soldat britannique Orde Wingate forma une division de commandants de la Haganah, surnommée « les escouades de nuit spéciales », en raison de leur entraînement nocturne. Évoluant en dehors de la chaîne de commandement militaire formelle, leurs actions étaient effrénées, impliquant parfois des actes de violence extrêmes, comme contraindre des villageois à ingérer du sable jusqu’à provoquer des vomissements. Selon l’historien militaire Matthew Hughes, la brutalité des S.N.S. britanniques incita les soldats juifs à apprendre comment gérer les insurrections et à normaliser des actions punitives draconiennes dans un cadre légal colonial.

Bien que ces trois organisations aient été brièvement unies contre l’autorité britannique entre 1945 et 1946, leur attention se dirigea rapidement vers les Palestiniens après le retrait officiel des Britanniques, entraînant des campagnes d’épuration ethnique. Les méthodes employées par l’armée israélienne, formée sur la base de la Haganah, allaient imiter celles utilisées par les Britanniques contre les Palestiniens dans les années 1930, incluant la démolition de maisons et l’internement indéfini.

La dépopulation de Haïfa

À la fin de l’année 1947, environ 50 000 forces sionistes affrontaient au maximum 3 000 guérilleros palestiniens et de 2 000 à 4 000 volontaires de l’Armée de libération arabe. Bien que le Plan Dalet, qui prévoyait la dépopulation et la destruction des villages palestiniens, n’ait pas été officiellement confirmé avant mars 1948, les villages étaient déjà ciblés dès décembre 1947.

D’après les récits de Palestinian Journeys, les opérations militaires menées par la Haganah et l’Irgun ont commencé le 12 décembre 1947 dans des villages tels qu’al-Tira et al-Abbasiyya, causant la mort et des blessures à plusieurs dizaines de villageois. À Haïfa, la terreur a débuté également en décembre 1947, poussant jusqu’à 20 000 résidents palestiniens de la ville à chercher refuge en Égypte et au Liban.

Selon Zochrot, février 1948 marque l’épisode de « la première expulsion préplanifiée et organisée d’une communauté arabe par la Haganah ». Les habitants reçurent l’ordre de quitter leurs maisons, et ceux qui restèrent virent leurs logements détruits — « trente maisons furent démolies, et six épargnées par manque d’explosifs ». Entre 60 et 80 Palestiniens furent tués, tandis que les survivants furent « chassés ».

La première étape du Plan Dalet fut l’Opération Nachshon, consistant à prendre la route Tel-Aviv-Jérusalem, bloquée par la milice palestinienne en février 1948. En fin de compte, chaque village palestinien le long du chemin fut soit détruit, soit pris en contrôle, mais le village de Deir Yassin est considéré comme l’un des massacres les plus notoires de la guerre.

Le Massacre de Deir Yassin

Après avoir ordonné aux habitants du village de Deir Yassin de quitter les lieux via un haut-parleur, les forces sionistes de l’Irgun et du LHI ont procédé à l’exécution de tous ceux qui restaient. Selon des sources, entre 100 et 250 Palestiniens, y compris des enfants, ont été assassinés au cours de plusieurs heures, malgré le fait que Deir Yassin avait signé un pacte de non-agression avec le voisinage juif de Givat Shaul, pacte qu’ils avaient respecté.

Il a fallu l’intervention des habitants de Givat Shaul, alertés par les événements, pour mettre fin au carnage.

Yehuda Feder, un participant au massacre, a rapporté que, en plus d’exécuter des enfants « contre un mur », le village a été rapidement pillé. « Nous avons confisqué beaucoup d’argent, ainsi que des bijoux en argent et en or, » a-t-il déclaré.

Durant ce pogrom, tous les villageois ont été tués ou chassés, les maisons détruites à l’aide d’explosifs, et après le massacre, les corps ont été brûlés. Certaines des personnes ayant survécu ont été emmenées à Jérusalem pour un « défilé de victoire. »

Malgré le fait que le massacre de Deir Yassin soit bien documenté, de nombreuses organisations sionistes prétendent qu’il s’agit d’une fabrication. En 2021, l’armée israélienne et le ministère de la Défense refusent toujours de publier les photographies des événements qui sont conservées dans leurs archives.

La guerre arabo-israélienne de 1948

Après l’adoption du plan de partage de la Palestine, il a été décidé que le mandat britannique sur la Palestine prendrait fin le 15 mai 1948. Ce jour-là, les dirigeants sionistes ont proclamé une déclaration d’indépendance à Tel Aviv. Cette date est désormais célébrée par le peuple palestinien comme une journée nationale de commémoration de la Nakba, ou « catastrophe ».

Suite à la déclaration d’indépendance d’Israël, les pays arabes voisins ont rejoint le côté palestinien dans la guerre civile, donnant lieu à ce qui est connu sous le nom de guerre arabo-israélienne de 1948. Les armées égyptienne, libanaise, syrienne, jordanienne et irakienne ont lancé une offensive, mais malgré cette intervention, le déplacement des Palestiniens n’a fait qu’intensifier. Les 10 et 11 juin, 50 000 civils palestiniens ont été contraints de fuir les villes de Lydda et Ramla, et d’ici mai 1949, Dayr al-Qassi et tous les villages environnants avaient été conquis par les forces sionistes.

Quelques jours après avoir proposé un second plan de paix, le diplomate suédois et médiateur du Conseil de sécurité de l’ONU, Folke Bernadotte, fut assassiné par des forces de Lehi le 17 septembre 1948. En conséquence, de nombreux membres de Lehi ont été arrêtés, mais selon des sources, « si quelque chose, le meurtre a facilité l’intégration de la plupart des forces de Lehi et d’Irgun dans le courant israélien ». Malheureusement, même si la presse sioniste avait condamné cet assassinat, personne n’a jamais été « retrouvé ou traduit en justice » pour ce crime.

Signature d’un accord d’armistice

Entre février et juillet 1949, la guerre arabo-israélienne a lentement pris fin alors que les différents pays signaient leurs propres accords d’armistice. Toutefois, ces accords, connus sous le nom d’Accords de Rhodes, n’ont été signés qu’entre Israël et l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie, sans inclure l’implication palestinienne ni l’Irak, qui, bien qu’ayant participé aux combats, a refusé d’accorder de légitimité à l’État d’Israël.

Cette situation a provoqué la colère de nombreux Palestiniens, notamment ceux qui se retrouvèrent sur le territoire israélien non pas parce que les forces sionistes avaient réussi à occuper leurs communautés, mais en raison des ajustements des frontières effectués entre Israël et la Jordanie.

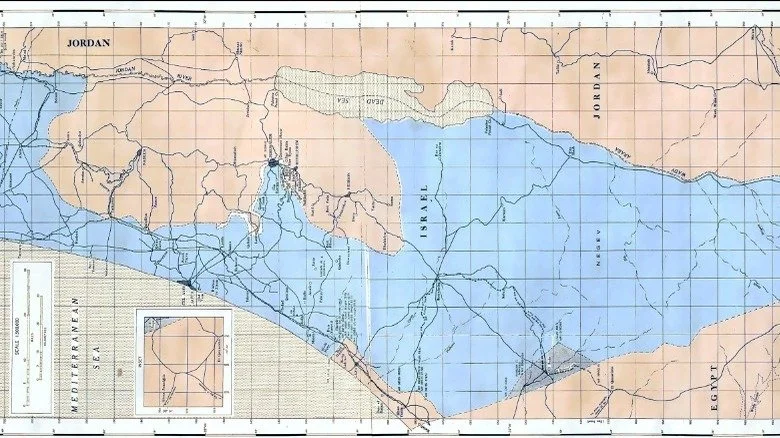

De plus, la Ligne Verte a été établie comme lignes de démarcation entre la Palestine et Israël, séparant la bande de Gaza et la Cisjordanie en tant que territoires palestiniens et allouant environ 78 % de la Palestine historique à l’État sioniste israélien. Cet aménagement territorial a coupé la Palestine de la mer Rouge ainsi que de la ville de Jaffa, le « principal port méditerranéen de l’État palestinien », tandis que Gaza a perdu son lien avec les champs de blé du Néguev.

Malgré la signature de l’armistice, selon les informations d’Al Jazeera, les déplacements forcés de Palestiniens par des forces sionistes se sont poursuivis. En 1950, environ 2 500 résidents palestiniens de la ville de Majdal ont été contraints de s’installer dans la bande de Gaza, environ 2 000 habitants de Beer el-Sabe ont été expulsés vers la Cisjordanie et près de 2 000 résidents de deux villages du nord ont été poussés en Syrie.

Plus de 400 villages détruits

Environ 500 villages palestiniens et 11 villes ont été ethniquement nettoyés et détruits par les forces sionistes, certaines estimations chiffrant à plus de 530 villages concernés. Les habitants de ces villages furent empêchés par Israël de retourner dans leurs foyers, le gouvernement ayant désigné ces zones comme « zones militaires fermées ». Si un retour avait été possible, ils auraient trouvé peu de traces de leurs anciens villages. La plupart de ces lieux avaient été démolis, les maisons rasées ou explosées. La majorité des villages a été totalement anéantie, mais ceux qui ont survécu ont fini par être pris d’assaut par des colons israéliens.

Selon l’ouvrage « Souvenons-nous de la Nakba palestinienne » de Nur Masalha, « l’armée israélienne et le KKL (Keren Kayemeth LeIsrael) sont devenus les deux institutions sionistes clés pour s’assurer que les réfugiés palestiniens ne puissent retourner sur leurs terres, par leur complicité dans la destruction des villages palestiniens et de leurs maisons, ainsi que leur transformation en colonies juives, parcs nationaux, forêts et même parkings. Le KKL a également planté des forêts dans les villages dépeuplés pour ‘cacher’ l’existence palestinienne. »

Les villages et villes qui ont été pris en charge ont également vu leurs noms remplacés par des noms hébraïques.

Combien ont été déplacés ?

Entre décembre 1947 et le premier semestre de 1949, environ 750 000 Palestiniens ont été contraints de quitter leurs foyers et sont devenus des réfugiés. Selon les informations, certains d’entre eux ont quitté leurs villages en pensant qu’ils pourraient revenir récolter le blé. Cependant, si certains agriculteurs parvinrent à « sauver les cultures, le bétail ou les biens qu’ils pouvaient de leurs maisons abandonnées, » d’autres ont été tués par des milices sionistes au cours de cette période tumultueuse.

De nombreux Palestiniens ont été forcés de fuir de village en village alors que les attaques des milices sionistes se poursuivaient, finissant par se retrouver dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza ou dans l’un des pays voisins. Toutefois, la Jordanie a été le seul pays à « accorder aux réfugiés palestiniens l’intégralité des droits de citoyenneté, à l’exception de 120 000 personnes originaires de la bande de Gaza, » selon certaines sources. À partir de 2021, plus d’un million de Palestiniens continuent de vivre dans des camps de réfugiés.

En plus de leur refuser le droit de retour, la loi sur les biens des absents de 1950 est devenue l’instrument légal principal de spoliation, utilisée par Israël pour confisquer les biens des réfugiés palestiniens et des personnes déplacées, comme le souligne Al-Haq.

Ces déplacements forcés n’ont pas pris fin en 1949. À partir de 2021, Sheikh Jarrah est l’un des derniers sites marquant le déplacement forcé des Palestiniens.

Combien ont perdu la vie ?

Durant la Nakba, jusqu’à 70 zones de massacre et de nettoyages ethniques ont été recensées contre le peuple palestinien. Selon certaines sources, plusieurs de ces atrocités ont eu lieu sous les yeux de la police britannique et de l’armée, sans qu’aucune intervention ne soit effectuée.

Des cas de guerre biologique ont également été rapportés, comme en mai 1948, lorsque des forces sionistes ont été accusées d’avoir « injecté de la typhoïde dans un aqueduc » afin de contaminer l’approvisionnement en eau de la ville d’Acco. Cet acte a entraîné au moins 70 victimes civiles, ainsi que 55 soldats britanniques touchés.

Entre 1947 et 1949, plus de 15 000 Palestiniens ont perdu la vie, la grande majorité étant des civils. En comparaison, le côté sioniste a enregistré environ 6 000 victimes, dont deux-tiers étaient des militaires.

Les massacres n’ont pas cessé en 1949 ; les Palestiniens restés en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza ont continué de subir des nettoyages ethniques. Ces violences persistent encore en 2021, alors que les forces israéliennes ciblent les foyers palestiniens à travers des campagnes de bombardement.

Que sont devenus ceux qui sont restés ?

Les Palestiniens qui sont demeurés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont devenus de fait des citoyens de seconde classe. Au cours des 18 premières années de l’existence d’Israël, les Palestiniens étaient soumis à un régime militaire. Ce régime a évolué vers une « politique de confinement institutionnel » qui considère les Palestiniens comme une menace tant pour le caractère sioniste de l’État que pour la domination juive, comme l’indique l’Institut d’Études Palestiniennes.

Depuis 1948, les Palestiniens ont subi une répression politique, une surveillance accrue, des saisies de terres, ainsi que des lois injustes qui ont conduit à l’apartheid en Israël. En 1967, une seconde Nakba a eu lieu, entraînant le déplacement de 250 000 à 420 000 Palestiniens de leurs foyers. Beaucoup d’entre eux ont été contraints de « signer un document déclarant qu’ils quittaient volontairement », selon Orient XXI.

Les forces israéliennes ont poursuivi leur programme de déplacement et de « nettoyage ethnique » jusqu’au XXIe siècle. Entre 2000 et 2014, 87 % des personnes ayant perdu la vie dans les affrontements étaient des Palestiniens. Entre 2018 et 2019, près de 200 Palestiniens ont été tués par des snipers israéliens lors de manifestations pour le droit au retour des Palestiniens.

Les infrastructures sont souvent réduites à néant par des frappes aériennes, justifiées par la présomption que ces bâtiments servent de points d’organisation pour le Hamas, une organisation islamiste palestinienne. Pourtant, jusqu’au 16 mai 2021, aucune preuve n’a été trouvée pour étayer ces allégations. Ce jour-là, près de 200 Palestiniens avaient perdu la vie lors des frappes israéliennes.