Sommaire

Héraldisme et Noblesse Anglaise

L’héraldique est un domaine d’une complexité presque ridicule, nécessitant l’apprentissage de termes tels que saltire, rampant, statant, et passant guardant. Cependant, il est tout à fait possible d’apprécier cette discipline sans avoir à assister à des conférences de plusieurs heures.

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’héraldique est apparue au 12ème siècle. À cette époque, les chevaliers s’avançaient sur le champ de bataille recouverts d’armures, leurs visages dissimulés par des casques, rendant presque impossible leur identification. Pour garantir leur reconnaissance, ces chevaliers ont commencé à peindre leurs blasons avec leurs armoiries personnelles. Chaque blason devait être unique, menant ainsi à une vaste variété de designs, d’animaux, de formes, de couleurs et de motifs, et expliquant par conséquent la nécessité de ces descripteurs héraldiques particulièrement complexes.

Parmi les nombreux dispositifs héraldiques, certains ont transcendé leur fonction familiale pour devenir des symboles emblématiques de la noblesse anglaise. C’est dans ce contexte que les Bêtes de la Reine font leur apparition.

L’histoire des statues héraldiques

La reine Elizabeth II a été officiellement couronnée le 2 juin 1953, marquant un événement mémorable qui n’était pas sa première expérience de couronnement, ayant assisté à celui de son père seize ans plus tôt. Il est presque incroyable de constater que, selon la Maison royale britannique, il y a eu 900 ans de couronnements à l’abbaye de Westminster, avec des racines remontant jusqu’à l’an 973. Dans cette cérémonie, un ensemble de dix statues en plâtre a été présenté, créées par James Arthur Woodford RA, OBE ; ses œuvres sont visibles à travers toute l’Angleterre, incluant une version remaniée des Armoiries royales.

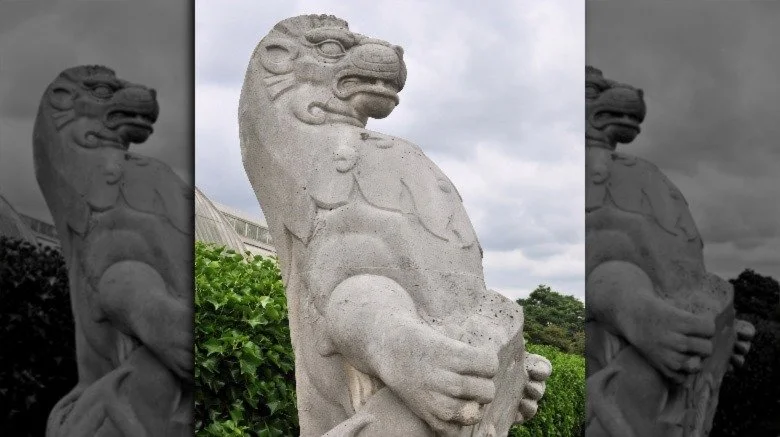

Les Bêtes de la Reine représentent dix créatures, mêlant réalités et mythes, tirées des armoiries héréditaires des ancêtres d’Elizabeth II. Ces emblèmes symbolisent les différentes branches de la lignée royale, et leur sélection s’explique par le souhait de représenter au mieux sa « légitimité en tant qu’héritière ». La collection originale de ces bêtes, partiellement visible sur l’image, ne se trouve plus en Angleterre ; elle a été transférée au Musée canadien de l’histoire au Québec. Pourquoi ce choix ? Après leur déplacement à Windsor, il a été décidé de les offrir à une des provinces du Commonwealth, et le Canada a été choisi.

Cependant, les visiteurs d’Angleterre peuvent toujours les admirer : en 1956, Woodford a réalisé une nouvelle série en pierre, installée à l’extérieur de la Palm House à Kew.

Ils étaient inspirés par les Bêtes du Roi

L’idée de créer un ensemble de créatures héraldiques représentant la lignée d’un monarque ne débute pas avec les Bêtes de la Reine d’Élisabeth II. Selon les références de Windsor Castle et du Collège de Saint-Georges, les Bêtes du Roi surveillant initialement depuis le toit de la chapelle remontent à l’époque Tudor. Ces statues originelles ont été démontées au cours des rénovations menées par Sir Christopher Wren, l’architecte qui, d’après la BBC, était l’artisan de la reconstruction et du redesign de Londres après le Grand Incendie de 1666.

Ce n’est qu’au cours des années 1920 que les Bêtes du Roi, sous la forme de 76 statues comprenant 14 créatures différentes, ont été sculptées dans le style Tudor ancien et reinstallées. Certaines des originals subsistantes sont visibles à Hampton Court.

Certaines des Bêtes du Roi sont également présentes parmi les Bêtes de la Reine, incluant des créatures comme le yale et la licorne, ainsi que des animaux réels comme le faucon, le lion et le greyhound. En revanche, la cygne, l’antilope, la panthère et le cœur blanc ne se retrouvent pas dans l’ensemble de la Reine. Cette intersection n’est toutefois pas le fruit du hasard : ces Bêtes du Roi originelles ont été choisies pour symboliser la lignée du roi Henry VIII et de Jane Seymour, qui serait sa troisième épouse.

Le Lion d’Angleterre

Le lion est l’une des plus anciennes Bêtes de la Reine, symbolisant la monarchie anglaise depuis 1127. À cette époque, Henri Ier offrit cette image à Geoffrey Plantagenet lors de son mariage avec la fille du roi. À l’origine, l’écu était bleu avec des lions dorés, et à travers les générations, ces lions ont persisté comme un symbole de force et de bravoure, solidifiant leur association avec la noblesse.

Les armoiries royales de Richard Ier, qui arborait des lions, ont également contribué à cette continuité. On retrouve fréquemment l’image de trois lions, un motif qui, selon des sources historiques, a été utilisé pour la première fois par le roi Henri II.

Cependant, la question se pose : quand un lion n’est-il pas un lion ? Lorsque l’on parle d’un léopard, situation qui peut prêter à confusion. En effet, dans l’héraldique anglaise, certaines représentations d’animaux souvent appelées lions ne ressemblent pas tous à de véritables lions. Ce qu’on désigne comme des léopards dans l’héraldique ne sont pas les léopards que nous connaissons, mais plutôt des créatures mythologiques qui étaient perçues comme étant à moitié lion et à moitié pard, un animal légendaire décrit par Pline vers l’an 77.

Au XIIIe siècle, ces léopards avaient pris une connotation quelque peu démoniaque, renvoyant à des idées d’amour interdit et d’adultère. Bien qu’ils aient été souvent adoptés comme symboles par le clergé, ils étaient également utilisés par la royauté.

Le griffon d’Édouard III

Nombreux sont ceux qui ont entendu parler du lion, souvent désigné comme le Roi de la Jungle, tandis que, dans les airs, l’aigle arbore la même réputation élevée. C’est dans ce contexte que le griffon fait son entrée parmi les Bêtes de la Reine. Bien qu’il soit apparu régulièrement dans les symboles héraldiques depuis des temps anciens, il a été élevé au rang de symbole de la noblesse par Édouard III. Ce choix n’est guère surprenant : le griffon, créature mythique, allie la puissance du lion, roi des terres, à celle de l’aigle, souverain des cieux, incarnant ainsi la portée impériale de la royauté.

Les griffons ont longtemps côtoyé les personnages puissants de l’histoire. Des récits évoquent leur présence dans la Grèce ancienne, où ils tiraient le char d’Apollon, établissant ainsi leur lien avec le soleil, source vitale. Ils étaient également associés à Némésis, devenant de fait des gardiens, et étaient réputés non seulement pour la bravoure et la force du lion, mais aussi pour la rapidité et l’intelligence de l’aigle. Fait intéressant, une autre théorie suggère que cette combinaison symbolique représente aussi les conflits entre les différentes maisons puissantes de l’Europe médiévale.

Un fait amusant à noter : dans l’héraldique, les griffons ailés sont toujours des femelles. Les mâles, quant à eux, ne possèdent pas d’ailes, mais sont souvent représentés émettant des rayons solaires, souvent ornés de cornes.

Le faucon des Plantagenêt

La dynastie des Plantagenêt a régné de 1154, date à laquelle le mariage du roi Henri II avec Aliénor d’Aquitaine a uni l’Angleterre et de vastes portions de la France, jusqu’en 1399. Certains historien soutiennent même que leur règne a continué jusqu’en 1485, avec la mort de Richard III. Des figures emblématiques telles que Richard Cœur de Lion et le roi Jean, signataire de la Magna Carta, font partie de cette lignée fascinante.

C’est cette branche de la famille royale qui a donné à Élisabeth II le faucon, symbole inclus parmi les Bêtes de la Reine. Utilisé pour la première fois comme emblème héraldique par Édouard III, le faucon a été choisi en partie en raison de la passion du roi pour la fauconnerie, un sport réservé aux riches de l’époque. En effet, selon les règles strictes en vigueur, le type d’oiseau que l’on pouvait posséder dépendait du statut social. Seul le roi était autorisé à faire voler un faucon gerfaut. Édouard III a également fait du vol d’un oiseau apprivoisé un crime passible de la peine capitale.

Le faucon a ainsi été transmis à travers sa lignée, symbolisé par une serrure en or, représentant la continuité de la succession royale. Le faucon a également joué un rôle central durant la Guerre des Deux-Roses et, lors de l’union des deux maisons par Henri VII, ce dernier a intégré le faucon yorkiste parmi ses propres emblèmes.

Le taureau noir de Clarence

Lorsqu’on évoque ces créatures majestueuses, certains peuvent penser au taureau de Wall Street, mais l’importance de cet animal en Angleterre est tout aussi symbolique. Le taureau est un membre des « Bêtes de la Reine » grâce à Édouard IV, le premier roi anglais de la Maison d’York, qui partageait ce symbole avec son frère, le futur Richard III. Les dirigeants yorkistes ont choisi cet animal en raison de ses associations avec des qualités telles que la force, la passion et le courage, ce qui révèle un lien intrigant avec la dynamique financière de l’époque.

Lorsque la reine Élisabeth I monta sur le trône, elle hérita d’un système monétaire que l’on pourrait qualifier de « chaos ». Les pratiques de Henri VIII, qui frappait des pièces contenant à peine de l’or et de l’argent, avaient laissé ciel une monnaie pratiquement sans valeur. Élisabeth ordonna alors un complet remaniement de la monnaie anglaise et une refonte de toutes les pièces. Un an plus tard, la situation s’améliora, et l’une des conceptions des nouvelles pièces élisabéthaines — qui réévaluèrent avec succès la monnaie anglaise — était celle d’une tête de taureau.

Le taureau, symbole de force, n’est pas apparu pour la première fois en Angleterre. Des recherches archéologiques ont révélé qu’un « culte du taureau » a prospéré durant l’âge du bronze, témoignant de l’importance de cet animal dans différentes cultures à travers l’histoire.

Le yale de Beaufort

Parmi les Bêtes de la Reine se trouve une créature qui pourrait facilement être confondue avec un type d’antilope, mais il s’agit en réalité d’un être mythique appelé yale. Selon la Monnaie royale, le yale est associé à une force gracieuse et à une détermination remarquable. Ce même animal a également inspiré le nom de l’université de Yale, en raison de son lien avec l’éducation et la curiosité.

Le yale existe depuis longtemps – il était autrefois pensé comme une créature de la taille d’un hippopotame vivant dans ce qui est maintenant l’Éthiopie. En plus de ses énormes incisives, il avait des cornes longues qu’il pouvait mouvoir indépendamment.

Mais comment un animal aussi étrange, avec des cornes rotatives, est-il lié à la reine Elizabeth II ? Cela remonte à la mère d’Henri VII, Lady Margaret Beaufort. Le yale de Beaufort, contrairement aux yales plus traditionnellement décrits en brun ou noir, était blanc avec des taches dorées, symbolisant les robes blanches portées par le clergé et la richesse très littérale des Beaufort — l’une des maisons les plus riches de l’époque. Margaret Beaufort était une fervente catholique, et elle a joué un rôle clé pour aider son fils à monter sur le trône, tout en établissant deux collèges à Cambridge. Le yale se révèle être un symbole approprié pour quelqu’un d’aussi dévoué à sa foi et à l’éducation, assurant en même temps la position de sa famille.

Le lion blanc de Mortimer

Parmi les diverses représentations de lions figurant parmi les Bêtes de la Reine, le lion blanc de Mortimer se distingue particulièrement. Contrairement au lion d’Angleterre, qui incarne la férocité, ce lion sans couronne symbolise une force différente : la discipline et la loyauté. Selon la Monnaie royale, cette distinction est essentielle pour comprendre le rôle du lion blanc dans l’héraldique anglaise.

Le premier à utiliser ce symbole fut Roger Mortimer, cofondateur de l’Ordre de la Jarretière. Son histoire est fascinante et éclaire les raisons qui l’ont conduit à valoriser tellement la « loyauté ». Mortimer deviendra, par la suite, le 2e comte de March. Il est à noter que son grand-père, également nommé Roger Mortimer, était le 1er comte de March. Ce dernier, selon des récits historiques, fut pendu comme traître après avoir conspiré contre le roi Édouard II.

Le vieil Roger fut arrêté et emprisonné à la Tour de Londres avant de s’enfuir en France, alors que des soupçons planèrent sur ses liens avec l’assassinat du roi. La situation devint encore plus trouble lorsque la femme du roi décédé, la reine Isabelle, fût également contrainte de fuir vers la France pour le rejoindre, entamant ainsi une relation amoureuse. Mortimer, très détesté, fut finalement trahi par ses pairs, capturé, renvoyé à la Tour et exécuté.

Ce n’est qu’après l’adoption du lion blanc de loyauté par le 2e comte de March que des éléments comme la rose blanche des York et les rayons du soleil furent ajoutés à son blason, renforçant ainsi l’héritage de cette emblématique bête.

Le lévrier blanc de Richmond

Le lévrier blanc représente un symbole fort et évocateur, lié à la noblesse anglaise. Depuis le 12ème siècle, en même temps que l’émergence de l’héraldique, les lévriers ont fait partie intégrante des foyers royaux, très appréciés pour leur rôle dans la chasse. Ce chien emblématique incarne des valeurs telles que la loyauté, la fidélité, mais également l’habileté, la finesse, l’élégance et la richesse.

C’est Édouard III qui a d’abord hissé le lévrier au rang de symbole royal, l’intégrant sur le sceau de Bretigny en 1360. Bien que d’autres rois aient choisi d’opter pour le taureau à la place du lévrier, les descendants d’Édouard III ont continué d’utiliser cette silhouette sous différentes formes, jusqu’aux Tudor, où il symbolisait le comté de Richmond. Ce dernier été utilisé par Henri VII pour illustrer sa lignée lancastrienne et Tudor, renforçant ainsi sa légitimité au trône.

Selon l’Université de Cambridge, le lévrier est devenu l’un des « symboles héraldiques du droit de régner des Tudor », et il continue d’incarner la légitimité des souverains. Sa présence dans les Bêtes de la Reine souligne donc son importance historique et emblématique.

Le dragon rouge du pays de Galles

Le dragon rouge est un symbole emblématique du pays de Galles, ancrant son héritage dans l’histoire galloise. Selon la tradition, ce symbole est utilisé depuis au moins l’an 655, comme l’indique la BBC. Bien que son attachement populaire remonte au 5ème siècle, c’est véritablement au 12ème siècle que se développe le récit légendaire qui lui est associé.

La source de cette histoire fascinante provient d’un roi celte nommé Vortigern, qui, en quête d’un emplacement pour construire son château, découvrit ce qu’il croyait être l’endroit idéal. Un jeune garçon, parfois identifié à Merlin, l’avertit que s’il choisissait cet endroit, il réveillerait deux dragons endormis dans un lac souterrain. Ignorant cet avertissement, Vortigern construisit tout de même, provoquant le réveil des dragons qui s’affrontèrent. Le dragon rouge sortit victorieux, symbolisant plusieurs choses, dont l’arrivée imminente du roi Arthur et le triomphe du peuple gallois en bataille.

Ainsi, le dragon rouge est devenu un symbole de la nation galloise. À noter, il existe réellement un lac souterrain près de ce lieu mythique, renforçant l’aura mystique de cette légende.

L’unicorne de l’Écosse

Parmi les Bêtes de la Reine, l’unicorne est peut-être la plus étrange, représentant l’Écosse. Cet animal mythique est effectivement le symbole national de l’Écosse, mais il ne s’agit pas de la version étincelante souvent popularisée dans la culture. Selon le National Trust for Scotland, bien que l’unicorne symbolise l’innocence et la pureté depuis les contes de la mythologie ancienne, sa représentation est bien plus riche. L’unicorne est réputé pour sa nature indomptable ; il est « farouchement indépendant et réputé pour être difficile à capturer ou à dominer », ce qui résonne profondément avec l’esprit des Écossais.

Depuis le milieu du XVIe siècle, l’unicorne est associé à l’Écosse. Un fait fascinant à noter : à l’origine, les armoiries écossaises arboraient deux unicornes, et ce n’est qu’avec le roi d’Écosse Jacques VI – qui devint également Jacques Ier d’Angleterre – qu’un des unicornes fut remplacé par le lion anglais. Cette transformation évoque une étrange prémonition mythologique : selon la tradition populaire, l’unicorne et le lion sont des ennemis acharnés, chacun revendiquant le titre de roi des bêtes.

Le cheval blanc de Hanovre

Le cheval blanc de la reine fait référence à une époque de changements profonds. À la mort de la reine Anne en 1714, c’est la fin de la dynastie des Stuart qui est marquée. C’est à ce moment-là que le roi George Ier accède au trône, apportant avec lui le cheval blanc de Hanovre.

Ce cheval, emblème de ses armoiries royales, est devenu un symbole important de l’acceptation de la nouvelle monarchie par le Royaume-Uni. On comprend mieux la présence de nombreux pubs appelés « The White Horse » datant de l’époque de George Ier. Le cheval a également été choisi comme symbole de l’Ordre du Bain et de l’Ordre guelfe hanovrien, et il ornait également les uniformes militaires de l’époque.

Cette importance ne vient pas de nulle part. Les chevaux blancs sont présents dans de nombreuses mythologies anciennes, symbolisant la sagesse, l’intelligence, l’esprit et la vitesse. Ils apparaissent dans les légendes des dieux celtiques, avec des personnages comme la galloise Rhiannon, connue pour chevaucher un cheval blanc d’Outre-monde. Adopté comme symbole héraldique pour la première fois en 1361, les chevaux blancs étaient déjà considérés comme des animaux sacrés depuis près de 2 000 ans.