Sommaire

Histoire de la Vallée des Rois

Les pyramides sont, à juste titre, les monuments les plus célèbres d’Égypte. Érigées durant l’Ancien Empire, elles servaient de somptueux tombeaux aux pharaons égyptiens. Cette époque, que l’on appelle parfois « l’Âge des Pyramides », s’étend approximativement de 2613 à 2181 avant notre ère.

Cependant, du point de vue archéologique, les pyramides offrent souvent moins de richesses que d’autres sites égyptiens. Parmi ceux-ci, la célèbre Vallée des Rois se démarque particulièrement. Cette nécropole, composée de tombes dissimulées, a continuellement révélé de nouvelles informations sur l’Égypte ancienne.

Selon les spécialistes, la Vallée des Rois a été aménagée durant le Nouvel Empire, entre 1509 et 1075 avant notre ère, soit plusieurs siècles après l’ère des pyramides. Pour mieux comprendre, cette période était aussi lointaine aux habitants du Nouvel Empire que le Moyen Âge l’est pour nous aujourd’hui.

Explorons ainsi l’histoire fascinante de cette vallée emblématique et les raisons qui ont conduit à sa création.

La majesté des pyramides et les trésors qu’elles renfermaient ont paradoxalement conduit à leur perte. Comme le décrit la Encyclopédie d’Histoire Mondiale, les pyramides, tout comme d’autres sépultures, sont rapidement devenues la cible privilégiée des pilleurs de tombes. Pour contrer ces vols, les anciens Égyptiens ont conçu des pyramides complexes, notamment en comblant les passages avec des décombres. Certaines tombes étaient même protégées par des malédictions. Malgré ces précautions, aucune de ces protections n’a véritablement empêché le pillage millénaire, au point que les trésors – et parfois même les momies elles-mêmes – furent dérobés. Un problème majeur résidait dans la visibilité extrême de ces monuments, qui semblaient, pour les voleurs, porter des panneaux « pillez-moi » éclatants.

Le vol de tombes posait un dilemme majeur, car la religion égyptienne exigeait que le corps du défunt soit conservé le plus intact possible pour assurer sa transition vers l’au-delà. Pour un pharaon, qu’il soit homme ou femme, il était essentiel que soient préservés tous les attributs royaux liés à son statut divin de dieu-roi.

Face à ce fléau, le pharaon Amenhotep Ier de la XVIIIe Dynastie (vers 1541-1520 av. J.-C.) prit une décision cruciale. Il ordonna la création d’un nouveau lieu d’inhumation plus discret et mieux protégé, loin de l’éclat des pyramides. C’est ainsi qu’il fit ériger un village spécialisé, initialement appelé Set-Ma’at, que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Deir el-Medina, destiné à rassembler les artisans chargés de construire cette nouvelle nécropole.

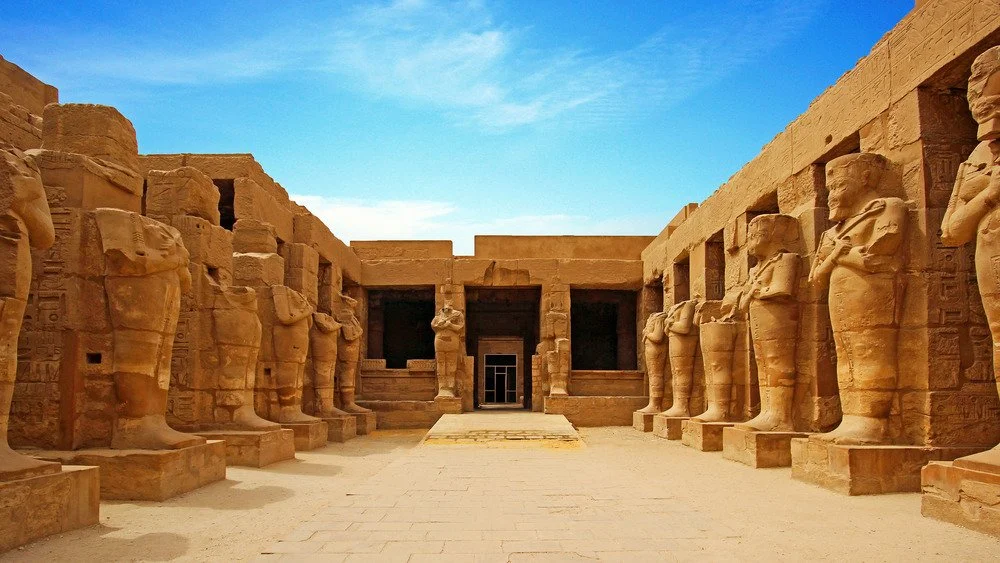

Les anciens Égyptiens ont choisi de construire leur nouvelle nécropole dans la « terre rouge », un terme désignant le désert au sol rougeâtre. Cette zone contraste avec la « terre noire », riche et fertile, située le long du Nil. Comme le détaille l’Oxford Handbook of the Valley of the Kings, le site retenu se trouve en face de l’ancienne ville de Thèbes (actuelle Louxor), sculpté dans le massif thébain.

Ce choix géographique pourrait s’expliquer par l’attrait des pharaons pour ce sommet, évoquant la forme majestueuse des grandes pyramides. Au-delà de son emplacement relativement isolé, la Vallée des Rois présentait un avantage stratégique majeur : elle ne possédait qu’une seule entrée, un passage facile à surveiller et à défendre.

C’est ici que la cité de Deir el-Medina joue un rôle central. Selon la World History Encyclopedia, cet établissement avait pour mission d’assurer la sécurité du site, tout en garantissant la confidentialité relative à l’emplacement des sépultures royales et de leurs trésors. Ces mesures reflètent l’ingéniosité des Égyptiens dans la protection de leur patrimoine funéraire.

Le lieu de la vérité

Comme mentionné précédemment, Deir el-Medina était appelé Set Ma’at par les anciens Égyptiens, signifiant « Le lieu de la vérité ». Selon la World History Encyclopedia, ce nom reflétait la croyance que les artisans qui travaillaient à la construction des tombes étaient inspirés par les dieux. Les habitants étaient ainsi désignés comme les « Serviteurs du lieu de la vérité ».

Situé au cœur des terres rouges désertiques, ce village se distinguait des autres établissements égyptiens par sa planification minutieuse. Conçu selon un plan rectangulaire, il comportait une disposition dense de logements afin d’optimiser l’espace disponible. N’ayant aucune ressource naturelle à proximité, tout devait être apporté par voie de transport. En outre, l’absence d’activité agricole rendait ses habitants entièrement dépendants des provisions fournies par l’administration royale, y compris pour l’eau.

Malgré ces conditions difficiles, la fondation de Ce village ouvrit la voie aux artisans qui commencèrent leur tâche avec des outils de bronze et de cuivre, témoignant d’une maîtrise technique remarquable. C’est ici que débuta une longue tradition d’architecture funéraire prestigieuse.

Le premier pharaon à avoir été inhumé dans la Vallée des Rois fut Touthmôsis Ier, successeur d’Amenhotep Ier. La construction de sa tombe fut supervisée, comme le rapporte le Oxford Handbook of the Valley of the Kings, par un conseiller nommé Ineni. Ce jalon marqua le début d’un âge d’or pour l’édification des sépultures royales durant le Nouvel Empire.

Dans l’Égypte antique, la croyance en une vie après la mort reflétait étroitement le monde vivant. Le corps physique jouait un rôle essentiel pour accéder à cet au-delà, nommé par les Égyptiens « le Champ des Roseaux ». Avant de franchir ce passage, on pensait que l’âme restait prisonnière du corps et devait en être libérée avec soin. Cette vision mêlait intimement la dimension spirituelle et corporelle.

Les embaumeurs de l’époque étaient chargés de préserver les défunts par des rituels complexes et un processus d’éviscération minutieux. Selon les sources historiques, notamment les témoignages archéologiques et les études scientifiques, l’ensemble des opérations durait environ 70 jours. Durant cette période, les organes du pharaon défunt étaient extraits puis placés dans des vases canopes spécifiques, avant que le corps ne soit recouvert de sel pour empêcher sa décomposition.

À l’époque du Nouvel Empire, l’art et la technique de l’embaumement avaient atteint un niveau de perfection remarquable. C’est pourquoi les momies de cette période sont parmi les mieux conservées que nous connaissons aujourd’hui. Cette conservation exceptionnelle est également due à la qualité architecturale des tombeaux aménagés dans la Vallée des Rois.

La Vallée des Rois abrite en effet les sépultures des pharaons et de l’élite de l’Égypte antique, parmi les plus célèbres de l’Histoire. Parmi ces figures emblématiques reposent le roi Séthi Ier, le redoutable Ramsès II, ainsi que le jeune roi Toutankhamon, dont le tombeau a suscité une fascination mondiale.

Les anciens Égyptiens croyaient en la réanimation des corps physiques après la mort, ce qui explique pourquoi les tombes étaient remplies d’objets aussi bien pour le plaisir que pour le côté pratique. Selon National Geographic, ces éléments comprenaient non seulement des trésors, mais aussi de la nourriture et des boissons alcoolisées destinées à des festins présumés des rois dans l’au-delà. Des vêtements de rechange, y compris des sous-vêtements neufs, étaient ajoutés, ainsi que du mobilier où s’asseoir.

Par ailleurs, Archaeology Magazine rapporte qu’un des plus anciens cadrans solaires connus a été découvert dans la Vallée des Rois. Cela révèle à quel point la notion de temps préoccupait autant les morts que les vivants dans l’Égypte ancienne.

Les défunts étaient également accompagnés d’animaux — et pas qu’en petit nombre. Le journal Nature recense de nombreux animaux momifiés, certains destinés à la consommation, tandis que d’autres, comme les ibis, les faucons et les crocodiles, étaient embaumés à titre de sacrifices, une pratique particulièrement intéressante. On trouve aussi des animaux de compagnie mumifiés, tels que chats, babouins et chiens. En fait, le nombre de momies animales dépasse celui des momies humaines, bien que les techniques d’embaumement pour les animaux aient généralement été moins rigoureuses.

La Vallée des Reines

À proximité immédiate de la célèbre Vallée des Rois se trouve une autre nécropole majeure : la Vallée des Reines. Cette dernière abrite, selon les données disponibles, plus de 90 tombes, témoignant de son importance dans l’histoire funéraire de l’Égypte ancienne.

Située non loin du sommet thébain en forme de pyramide, cette vallée renferme également une grotte sacrée probablement dédiée à la déesse Hathor, comme le décrivent les études archéologiques approfondies.

Initialement destinée à l’inhumation de hauts fonctionnaires, la Vallée des Reines est devenue le lieu de repos des reines égyptiennes et d’autres femmes de l’élite pendant la période du Nouvel Empire. Les sépultures y sont généralement plus sobres que celles de la Vallée des Rois, se composant souvent de couloirs courts et de chambres à sarcophages.

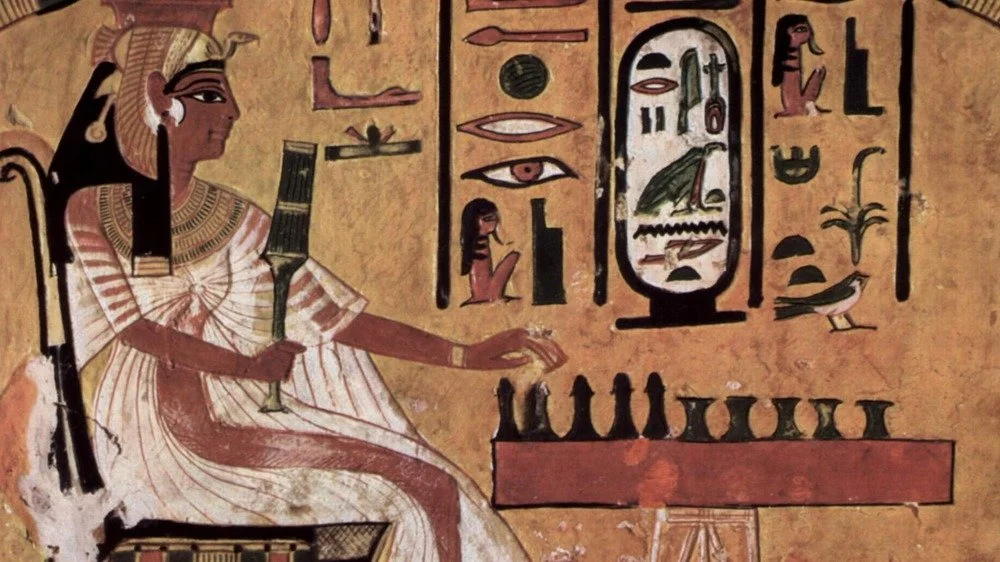

Un aspect notable de ces tombes est l’absence fréquente de décorations et d’inscriptions détaillées, ce qui complique grandement le travail des égyptologues pour déterminer l’identité des défunts. Malgré cela, plusieurs figures emblématiques ont pu être reconnues, notamment Néfertari, la reine favorite de Ramsès II.

Dans la civilisation ancienne, ce lieu portait le nom de Ta Set Neferu, signifiant « Le Lieu de la Beauté », reflet de la place importante qu’il occupait dans la conception funéraire et spirituelle des Égyptiens.

La Vallée des Rois était initialement considérée comme un lieu protégé contre les vols qui sévissaient autour des pyramides. On pensait que le village artisanal de Deir el-Medina, aussi appelé Set-Ma’at, avait été spécialement conçu pour construire et entretenir les sépultures, ce qui garantirait leur sécurité.

Ce village, isolé profondément dans le désert et entièrement dépendant du gouvernement pour ses approvisionnements, salaires et logements, aurait dû garantir la loyauté de ses habitants. Ceux-ci, fiers de leur travail, étaient censés protéger et garder secrètes les tombes de la Vallée des Rois.

Toutefois, ces hypothèses se sont révélées erronées. Les ressources distribuées à Deir el-Medina étaient rationnées, chaque habitant recevant une allocation similaire, y compris l’eau quotidienne acheminée du Nil. Ce mode de vie austère a conduit les ouvriers à succomber à la tentation, en brisant l’interdiction et en pénétrant dans les tombes pour piller des trésors qu’ils vendaient ensuite à Thèbes, la cité voisine.

À l’approche de la fin du Nouvel Empire, les conditions de vie se sont aggravées, et les vols ont augmenté malgré des sanctions sévères telles que l’amputation forcée, la torture, voire l’exécution. La situation était si désespérée que les ouvriers de Deir el-Medina ont organisé la première grève connue de l’histoire égyptienne.

Selon des sources historiques, à la fin du Nouvel Empire, la crise s’est accentuée au point que les prêtres ont dû déplacer les momies royales et leurs trésors, pour les réinhumer en masse dans plusieurs sites afin de les protéger des pillages.

Les chasseurs de tombes

Durant le reste de l’Antiquité, les tombes de la Vallée des Rois furent largement abandonnées. Cependant, selon la New World Encyclopedia, elles attiraient parfois des visiteurs grecs et romains qui gravaient des graffitis sur les pierres, laissant leur empreinte sur ce lieu chargé d’histoire.

Avec l’avènement du christianisme, certaines sépultures furent même reconverties en églises coptes. À cette époque, toutes les tombes connues avaient déjà été pillées, marquant une rupture dans leur usage original et la perte d’une part précieuse du patrimoine funéraire pharaonique.

L’intérêt pour la Vallée des Rois s’est presque éteint jusqu’au XVIIIe siècle, époque où les Européens commencèrent à redécouvrir et explorer ces tombeaux antiques. Ce regain d’attention fut accentué au XIXe siècle, notamment grâce à la traduction réussie des hiéroglyphes égyptiens, qui permit de mieux comprendre ces sites.

C’est également à cette période que les Européens introduisirent la nomenclature des tombes, utilisant le préfixe « KV », pour « Kings’ Valley » (Vallée des Rois), suivi d’un numéro, facilitant ainsi leur identification et étude systématique.

La découverte de nouvelles sépultures continua, malgré la complexité de leur architecture. Certaines tombes sont en effet vastes et remarquablement élaborées. Par exemple, le Projet de cartographie thébaine a permis de créer des plans détaillés des tombes royales. La tombe KV5, destinée aux fils de Ramsès II, compte plus de 100 chambres individuelles, ce qui en fait la plus grande de la Vallée. Cette complexité illustre non seulement le savoir-faire architectural des anciens Égyptiens, mais aussi la difficulté rencontrée par les archéologues pour explorer ces labyrinthes souterrains.

Enfin, cette longue quête archéologique a culminé avec la découverte la plus spectaculaire : la tombe de Toutânkhamon, un trésor historique qui a révélé au monde les richesses insoupçonnées de la Vallée des Rois.

La découverte la plus célèbre et spectaculaire de la Vallée des Rois remonte à 1922. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les archéologues pensaient que la vallée avait délivré tous ses secrets. Pourtant, l’archéologue britannique Howard Carter nourrissait quelques doutes. Cette année-là, il mit au jour la tombe d’un pharaon alors peu connu, un adolescent de la XVIIIe dynastie : Toutânkhamon.

À la grande joie de Carter, les sceaux de la tombe étaient intacts, un fait exceptionnel dans une région souvent pillée. Ce qui a probablement protégé ce sanctuaire funéraire, c’est la réputation controversée de Toutânkhamon, lié à Akhenaton, son prédécesseur. Ce dernier avait tenté de remplacer le polythéisme égyptien traditionnel par un culte monothéiste du soleil. Après la mort précoce de Toutânkhamon à l’âge de 15 ou 16 ans, les souverains suivants cherchaient à effacer toute trace de cette dynastie considérée comme hérétique, bien que Toutânkhamon ait rétabli les anciens cultes. Sa tombe finit par être dissimulée sous des débris de crue.

Les milliers d’artefacts découverts dans la sépulture fascinèrent non seulement les égyptologues, mais aussi le monde entier. Parmi ces trésors, on compte notamment des scarabées en lapis-lazuli, des fouets et bâtons dorés symbolisant l’autorité pharaonique, un char en or, un masque funéraire ainsi que des sandales également en or.

Outre ces objets somptueux, la tombe contenait aussi des provisions essentielles pour l’au-delà : paniers de pois chiches, lentilles, dattes, ainsi que du pain et de la viande. De plus, un ensemble de statues et autres objets rituels a grandement contribué à approfondir notre compréhension des croyances et de la vision du monde dans l’Égypte ancienne.

Bien que la Vallée des Rois ait fait l’objet de fouilles archéologiques depuis plusieurs siècles, il est largement admis que plusieurs tombes majeures n’ont pas encore été découvertes. Plusieurs membres éminents de la royauté du Nouvel Empire, dont Ramsès VIII, n’ont toujours pas vu leurs sépultures localisées. Pour les archéologues, la recherche implique un examen minutieux des archives historiques afin d’identifier les personnages d’élite pour lesquels aucune tombe n’est attribuée. Selon David P. Silverman, égyptologue à l’Université de Pennsylvanie, il s’agit de déterminer ce qui reste à découvrir et d’explorer méthodiquement les zones susceptibles d’abriter ces trésors oubliés, avec l’incertitude passionnante de ce que l’on pourrait trouver.

Les fouilles ne se limitent pas à la Vallée des Rois. Elles s’étendent également au site de Deir el-Medina, dont l’importance est différente mais tout aussi cruciale. Cette ancienne communauté n’était pas un village égyptien typique, mais les conditions arides exceptionnelles du désert ont permis la conservation remarquable de nombreux artefacts. Parmi eux, les ostraca — des tessons de poterie inscrits contenant des poèmes, des caricatures ou des notes administratives — offrent un aperçu sans précédent sur la vie quotidienne et l’organisation sociale de l’Égypte antique. Ces découvertes enrichissent considérablement notre compréhension du fonctionnement de cette civilisation millénaire.

Les fouilles archéologiques à la Vallée des Rois continuent de révéler de nouvelles découvertes. En 2006, la tombe KV63 a été mise au jour, la première découverte majeure après celle du célèbre Toutânkhamon. Bien que cette tombe ne soit pas attribuée à un roi, sa découverte a ravivé l’espoir de trouver d’autres sépultures royales d’envergure comparable à celle du jeune pharaon.

En 2019, des fouilles supplémentaires ont permis de mettre au jour plusieurs momies et ateliers, offrant un éclairage inédit sur le quotidien des artisans et des populations ordinaires de l’Égypte ancienne. Ces trouvailles soulignent l’importance d’étudier non seulement les pharaons, mais également les coulisses de la vie dans cette civilisation millénaire.

Plus récemment, en 2020, une enquête radar dans les environs immédiats de la tombe de Toutânkhamon a suggéré l’existence possible de chambres souterraines plus profondes. Certains archéologues avancent qu’il pourrait s’agir de la tombe de la reine Néfertiti, figure emblématique qui fut brièvement aussi pharaon et dont la fille épousa Toutânkhamon. Cette hypothèse, si elle se confirmait, représenterait une découverte archéologique majeure. Toutefois, des experts comme l’égyptologue Zahi Hawass restent prudents, affirmant que les méthodes traditionnelles de fouilles sont encore en cours d’application pour élucider ce mystère.

La Vallée des Rois, tout comme la Vallée des Reines, revêt une importance capitale pour l’histoire et notre compréhension des civilisations anciennes. Depuis 1979, ces sites bénéficient du statut de patrimoine mondial de l’UNESCO, une reconnaissance justifiée par leur valeur culturelle et historique incontestable.

Malgré cette protection, la conservation de la Vallée des Rois fait face à de nombreux défis. Un rapport de l’UNESCO publié en 2019 met en lumière plusieurs facteurs inquiétants : l’érosion, la montée des nappes phréatiques et l’expansion des activités humaines menacent directement l’intégrité du site. Parmi ces enjeux, le tourisme massif est particulièrement préoccupant.

Chaque année, environ 1,5 million de visiteurs arpentent cette vallée unique, ce qui accentue le risque de dégradation des tombeaux millénaires. Le World Monument Fund souligne ainsi la nécessité de mesures strictes pour sensibiliser les visiteurs à la fragilité de ces trésors archéologiques, tout en permettant leur découverte.

Il s’agit d’un équilibre délicat entre la préservation rigoureuse des sépultures antiques et l’aspiration moderne à explorer et comprendre le passé. L’objectif est de conjuguer protection et recherche pour continuer à révéler les mystères et richesses que recèlent ces lieux légendaires.