Sommaire

Histoire

Liberté. Justice. Équité. Égalité devant la loi. Ces termes vous semblent peut-être familiers, mais imaginez un monde où de telles idées n’ont jamais pris racine. Imaginez vivre sous un gouvernement pensant avoir le droit de faire absolument tout ce qu’il veut, y compris voler et torturer, sans avoir de comptes à rendre, car aucune mesure légale ne l’en empêche. Visualisez une nation où il n’y a aucun recours pour réparer les injustices, car le concept de « droits » n’existe pas, et où les individus ne peuvent agir, parler, écrire, voire penser librement sans risquer l’emprisonnement ou des châtiments. À présent, consultez l’Indice des Droits de l’Homme de 2022 sur Our World in Data, qui agrège les droits civils, les processus démocratiques, la protection des droits égaux, la liberté d’expression, pour en faire des scores globaux. Chaque jour, dans le monde entier, des gens vivent dans de telles conditions.

N’est-ce pas exagéré de dire que la Magna Carta, « La Grande Charte » promulguée par le roi d’Angleterre Jean en 1215, a jeté les bases des institutions civiles, légales et judiciaires modernes qui luttent contre un tel mode de vie oppressant ? Pas vraiment. Est-ce exagéré d’établir des liens fermes avec toute la législation dans chaque nation occidentale subséquente au fil des siècles ? Certainement. Mais en fin de compte, comme le souligne la British Library, la Magna Carta a posé un précédent reflété dans la Déclaration des Droits de 1791 aux États-Unis, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU de 1948, la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950, et bien d’autres encore.

Protection contre la tyrannie

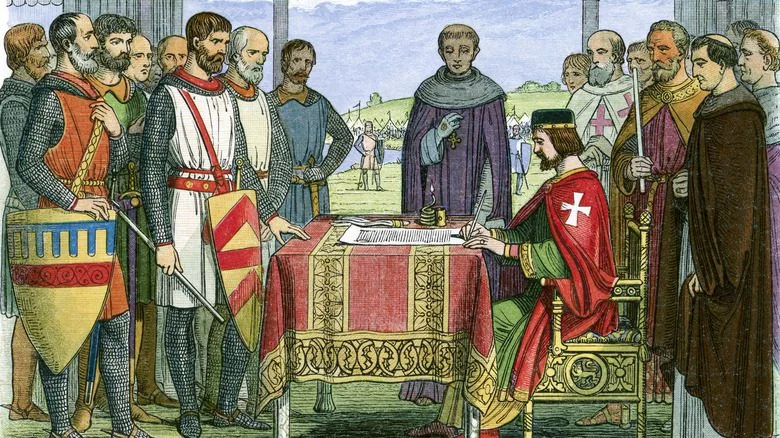

Les Archives Nationales retracent la rédaction de la Magna Carta en 1215 de notre ère, alors que 40 nobles confrontent le roi d’Angleterre, Jean, avec un ultimatum sur le simple champ de Runnymede, en Angleterre. Ils n’ont pas dégainé leurs épées, mais ont contraint par la force le roi tyrannique à rédiger et signer un document les protégeant de lui. La Magna Carta elle-même reflète la raison de sa rédaction, selon une traduction de 1297 de l’anglais moyen des Archives Nationales.

Après une brève préambule remerciant Dieu, la Magna Carta décrit des protections pour les terres, les habitants et les biens contre la destruction et l’usure, particulièrement en cas d’héritage. Par exemple, la protection des veuves pour garantir qu’elles reçoivent leur héritage « immédiatement et sans difficulté. » La Magna Carta décrit également une protection physique pour tous les marchands voyageant à travers l’Angleterre, empêche les baillis et seigneurs de « saisir des terres ou des rentes pour dettes, » et exige que tous les litiges juridiques se déroulent « en un lieu fixe » indépendant des rédacteurs du document.

Dans l’ensemble, la Magna Carta énonce 63 clauses liées aux droits civils. La plus célèbre stipule : « Aucun homme libre ne doit être arrêté ou emprisonné, privé de sa propriété ou de ses libertés, ou banni ou exilé, ou ruiné de quelque manière, ni nous agirons contre un tel homme ou enverrons quelqu’un contre lui, sauf par un jugement légal de ses pairs ou par la loi du pays. »

Ancrée dans le Cinquième Amendement

La Magna Carta fut le premier document de son genre à protéger ce que beaucoup d’entre nous, dans les sociétés post-Enlightenment des 20e et 21e siècles, considèrent comme acquis. En regardant ses 63 clauses, il pourrait sembler étrange qu’avant 1215 après J.-C., il n’y avait aucune prescription légale dans les nations occidentales détaillant des cas spécifiques de protection des biens et des personnes contre les puissants pour garantir un traitement juste et égal devant la loi. Certes, des lois avaient été répertoriées et écrites des milliers d’années auparavant, comme dans le célèbre Code de Hammurabi, probablement gravé dans la pierre pendant le règne du Roi babylonien Hammurabi de 1792 à 1750 avant J.-C. Cependant, les lois de Hammurabi étaient plus des listes standardisées de punitions pour des crimes spécifiques, et non pas un exposé des droits des citoyens.

Alors qu’il n’existe pas de descendance juridique directe de 800 ans issue de la Magna Carta, la charte a servi de pierre angulaire pour des documents ultérieurs énonçant des principes similaires ; de cette manière, son esprit et sa raison d’être résonnent encore. Les Archives Nationales expliquent que la Constitution des États-Unis et la Déclaration des Droits, rédigées par des Anglais familiers avec l’histoire de leur pays, reflètent directement la Magna Carta. Cela est particulièrement vrai pour le « no person shall … be deprived of life, liberty, or property, without due process of law » du Cinquième Amendement. En 1941, citant les Archives Nationales, le Président Franklin Delano Roosevelt a déclaré : « L’aspiration démocratique n’est pas qu’une simple phase récente de l’histoire humaine… elle était écrite dans la Magna Carta. »

Importance de la primauté du droit

Le Centre d’Éducation à la Primauté du Droit explique comment la Magna Carta a influencé non seulement les principes fondateurs des États-Unis, mais aussi les Nations Unies. Comme le site le souligne de manière concise, la Magna Carta « a initié la tradition de respect de la loi, de limitation du pouvoir gouvernemental, d’accès à la justice et de protection des droits de l’homme. » Alors que le concept de « droits de l’homme » trouve ses racines dans l’antiquité et le respect de la place spéciale de l’humanité dans le monde, le lecteur pourrait être surpris d’apprendre que les « droits de l’homme », en tant que construction juridique, ont émergé seulement aux XVIIIe et XIXe siècles.

Des centaines d’années plus tôt, l’Angleterre a une fois de plus lancé la tendance de la « primauté du droit ». Sa Pétition de Droit de 1628 a restreint les pouvoirs monarchiques, l’Acte d’Habeas Corpus de 1679 a assuré que les accusés pouvaient contester leur cas devant un tribunal, et la Déclaration des Droits de 1689 du pays – surnommée « la deuxième Magna Carta » – a établi des règles pour des élections libres, la mise en place d’un gouvernement parlementaire et la liberté d’expression au sein du parlement. Puis, comme le souligne Amnesty International, la Déclaration d’Indépendance américaine de 1776 a à peu près coïncidé avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en France, entraînant l’abolition de l’esclavage, le suffrage des femmes, l’avènement des démocraties libérales, et finalement la création de l’ONU après la Seconde Guerre mondiale.

En 1948, la rédactrice de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, Eleanor Roosevelt, a qualifié le document (via le Centre d’Éducation à la Primauté du Droit) de « la Magna Carta internationale pour tous les hommes du monde entier. »

Abolie par le pape

Alexey_fedoren/Getty Images

Alexey_fedoren/Getty Images

Ironiquement, malgré le fait que la Magna Carta ait annoncé les protections civiques fondamentales de la modernité, les droits de l’homme et la primauté du droit, la charte elle-même a échoué dans ses objectifs. Après que le roi Jean eut signé le document, il a sollicité le soutien du pape Innocent III, qui a émis une bulle papale depuis l’Italie et a annulé la charte seulement 10 semaines après sa ratification.

Comme le relate la British Library, le pape a qualifié la charte de « ‘honteuse, dégradante, illégale et injuste » et a déclaré qu’elle devait être « nulle et non avenue pour toujours. » Selon la British Library, le pape a également qualifié la Magna Carta de « nocive pour les droits royaux et honteuse pour le peuple anglais. » En d’autres termes, selon Britannica, la Magna Carta « viole [les] droits en tant que seigneur féodal du pape, » réduisant ainsi son pouvoir. L’abolition de la Magna Carta a plongé l’Angleterre dans une guerre civile – la Première Guerre des Barons – la même année en 1216.

Il a fallu des siècles, mais l’esprit de la Magna Carta a fini par l’emporter. Ceux qui souhaitent visiter l’endroit où le roi Jean a signé la charte peuvent se rendre dans les collines champêtres de Runnymede, en Angleterre, au sud-ouest de Londres, un lieu curieux que le National Trust du Royaume-Uni décrit simplement comme une « prairie inondable et plaine inondable de la Tamise. » On y trouve un petit mémorial surmonté d’un toit avec des bancs de pierre et un salon de thé à proximité, parfait pour méditer sur la liberté qui permet aux gens d’entreprendre un tel voyage et de s’asseoir si paisiblement.