Sommaire

Histoire

Vous êtes sur le point de mourir. Quel serait votre dernier souhait ? Le destineriez-vous à des inconnus tirés au hasard, comme l’aristocrate portugais Luis Carlos de Noronha Cabral de Camara ? Ou demanderiez-vous, à l’instar de l’écrivain Aldous Huxley en 1963, atteint du cancer, une forte dose de LSD pour apaiser votre souffrance ? Peut-être voudriez-vous, comme Tupac Shakur, que vos cendres soient fumées, un dernier souhait réalisé une quinzaine d’années après sa mort en 2011.

Chaque être humain, dans ses derniers instants, nourrit un désir profond. Les présidents des États-Unis ne font pas exception à cette règle. Malgré leur immense pouvoir, ils révèlent par leurs souhaits une humanité commune, mêlant subtilité, surprise et parfois ironie. Ces derniers désirs présidentiels, bien que très personnels et uniques, n’incluaient aucun souhait aussi extrême que de finir en voyage psychédélique ou en « fumée ».

Voici douze exemples qui invitent à la réflexion, en témoignant de la singularité des derniers souhaits de ces figures historiques, tout en évoquant l’universalité de l’expérience humaine face à la mortalité.

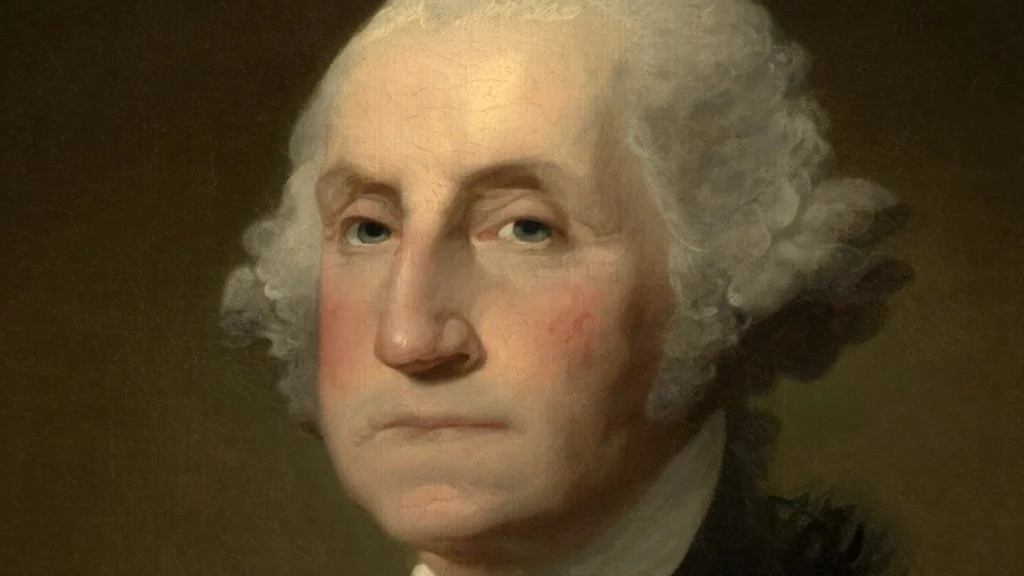

Surnommé le « Père de la nation », George Washington demeure une figure incontournable de l’histoire américaine. Il ne fut pas seulement le stratège qui mena les forces américaines à la victoire contre les Britanniques pendant la Guerre d’Indépendance ; il posa également les bases et les traditions pour la fonction du Président des États-Unis.

Peu connu du grand public, Washington souffrait d’une phobie tout à fait compréhensible à son époque : la peur d’être enterré vivant. Cette crainte, nommée taphophobie, était alimentée par les récits et mythes populaires véhiculant l’horreur du décès prématuré suivi d’une mise en terre avant la mort réelle.

Conscient de ce danger perçu, Washington ordonna à son secrétaire personnel, Tobias Lear, depuis son lit de mort le 14 décembre 1799 : « Faites que je sois décentent enterré ; et ne mettez pas mon corps dans la crypte avant trois jours au moins après ma mort. » Cette demande fut scrupuleusement respectée, et comme le relate le domaine de Mount Vernon, Washington resta exposé trois jours en état avant d’être inhumé.

Un autre souhait profondément humain de George Washington concernait la liberté des personnes asservies qu’il et son épouse Martha possédaient. Avant sa mort, il libéra son esclave personnel William, à qui il accorda même une rente annuelle. Quant aux autres esclaves appartenant à Martha, ceux-ci furent affranchis après son décès en 1802.

John Adams voulait peut-être survivre à Thomas Jefferson

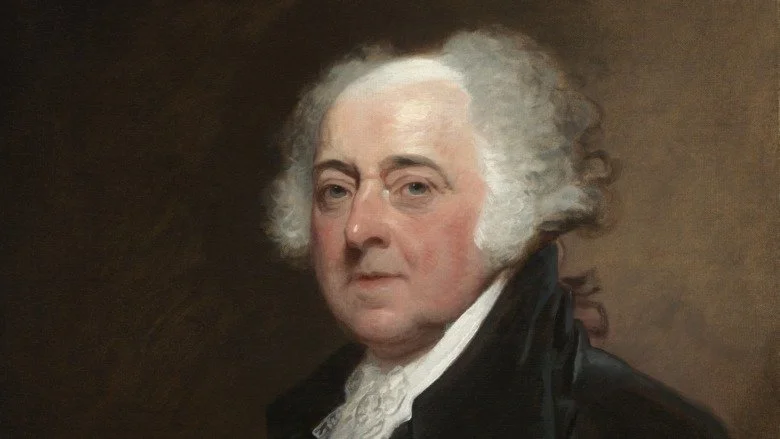

John Adams fut une figure majeure de la Révolution américaine et le premier vice-président des États-Unis sous George Washington. En 1796, il remporta de justesse la présidence face à Thomas Jefferson. Selon l’Encyclopédie Thomas Jefferson, ces deux Pères fondateurs entretenaient une amitié proche, malgré leurs divergences politiques.

En 1800, ils s’affrontèrent une nouvelle fois lors d’une campagne présidentielle marquée par une grande intensité et des attaques virulentes. Cette fois, c’est Jefferson qui sortit vainqueur. Leur relation d’amitié se brisa jusqu’en 1811, année où la correspondance reprit à travers une série de lettres, renouant peu à peu leurs liens d’autrefois.

Cette correspondance se poursuivit jusqu’à la mort d’Adams, à l’âge de 91 ans, le 4 juillet 1826 à 18h00. Ses dernières paroles, prononcées vers midi, furent : « Thomas Jefferson survit ». On ignore si Adams exprimait là un regret de ne pas avoir survécu à son rival politique ou bien un souhait sincère que son vieil ami endure au-delà de lui. Une chose est certaine : Jefferson occupait ses pensées jusqu’au bout.

Ce que John Adams ignorait, c’est que Thomas Jefferson était décédé quelques heures plus tôt, à 12h50, ce même 4 juillet 1826 — une coïncidence historique saisissante et pleine de symbolisme.

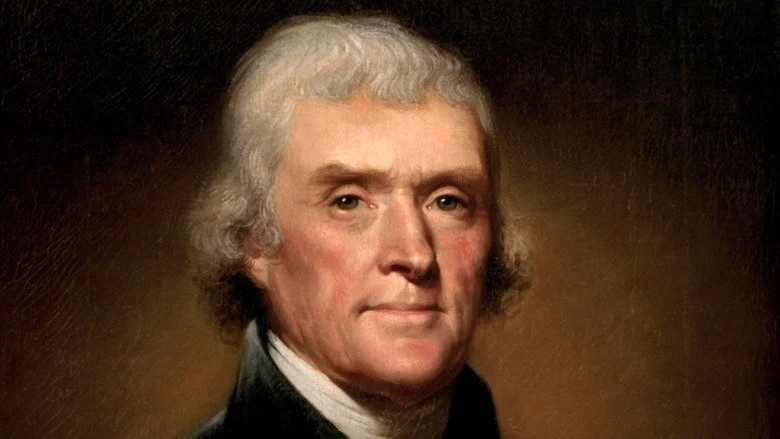

Thomas Jefferson, figure majeure de l’indépendance américaine aux côtés d’Adams et Washington, est surtout reconnu comme le principal auteur de la Déclaration d’Indépendance. Son rôle historique ne s’arrête pas là : il fut également le troisième président des États-Unis, impulsant une expansion territoriale majeure avec l’achat de la Louisiane en 1803.

Malgré une brouille politique lors de l’élection de 1800 avec son ami John Adams, ils se réconcilièrent à partir de 1811. Cependant, Jefferson portait davantage son héritage sur la création d’une nouvelle nation que sur cet échange personnel. Avec le déclin de sa santé, son ultime souhait était de survivre jusqu’au 4 juillet 1826, célébrant ainsi le 50ème anniversaire de la signature de la Déclaration d’Indépendance.

Alors qu’il devenait de plus en plus faible et alité, Jefferson lutta pour atteindre cette date symbolique. Le 3 juillet 1826, il dormit presque toute la journée avant de s’éveiller en soirée en demandant : « Est-ce le Quatrième ? » Son médecin répondit : « Cela le sera bientôt. » Selon une version racontée par Nicholas Trist, son petit-fils par alliance, Jefferson posa cette question à plusieurs reprises avant de recevoir un hochement de tête affirmatif.

Cette nuit-là, Jefferson refusa de prendre davantage de laudanum. Il tint finalement sa promesse et mourut le 4 juillet à 12 h 50, à l’âge de 83 ans, laissant un témoignage poignant sur son attachement à l’indépendance américaine.

Andrew Jackson refusait le sarcophage romain

Andrew Jackson, immortalisé aujourd’hui sur le billet de 20 dollars, reste une figure controversée en raison de ses politiques anti-amérindiennes et de son combat pour étendre la démocratie aux classes populaires. Surnommé « Old Hickory », il incarne le premier président populiste des États-Unis, ayant exercé ses fonctions de 1829 à 1837.

Selon le Smithsonian Magazine, Jackson demeura farouchement opposé à l’élite même après son mandat. Affaibli par une santé déclinante, conséquence de multiples blessures par balles et d’années de campagnes harassantes, il pensa à sa mort de manière réfléchie.

En 1845, alors gravement malade, ses proches lui présentèrent un cercueil hors du commun : un sarcophage en marbre de 2,3 mètres sur 0,9 mètre, importé d’Europe, ayant apparemment servi à l’empereur romain Alexandre Sévère. Cette pièce, digne d’un empereur, fut censée flatter Jackson, symbole d’un culte de la personnalité naissant autour de lui.

Mais le président refusa catégoriquement ce sarcophage, rédigeant : « Je ne peux consentir à ce que mon corps mortel soit déposé dans un lieu destiné à un Empereur ou un Roi — mes sentiments et principes républicains l’interdisent — la simplicité de notre système de gouvernement l’exige. » Il ordonna ainsi « d’être enterré simplement, sans ostentation ».

Lorsqu’il décéda le 8 juin 1845, Jackson fut inhumé conformément à ses souhaits, dans son domaine appelé Hermitage. Plusieurs milliers de personnes assistèrent à ses funérailles, y compris son perroquet Pol, célèbre pour avoir imité phrases et jurons du président, qui fut temporairement retiré à cause de ses exclamations hautes en couleur.

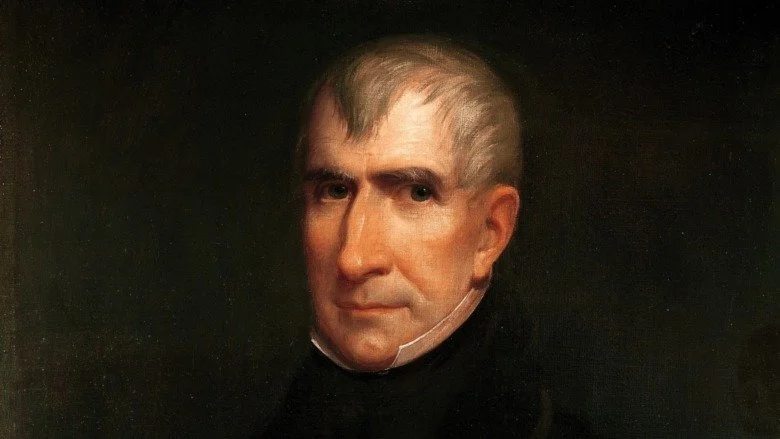

William Henry Harrison voulait apparemment que son médecin comprenne le fonctionnement du gouvernement

William Henry Harrison détient le record de la plus courte présidence des États-Unis. Lors de son investiture le 4 mars 1841, il prononça un discours d’ouverture exceptionnellement long. Ce discours, enregistré par l’Avalon Project de Yale, débutait par une phrase particulièrement élaborée exprimant son engagement face aux responsabilités présidentielles :

« Appelé d’une retraite que je croyais destinée à durer pour le reste de ma vie afin d’occuper la charge de chef exécutif de cette grande et libre nation, je me présente devant vous, concitoyens, pour prêter les serments que la Constitution prescrit comme qualification nécessaire pour l’exercice de ces fonctions ; et en obéissance à une coutume coïncidant avec notre gouvernement et ce que je crois être vos attentes, je vais présenter un résumé des principes qui me guideront dans l’accomplissement de ces devoirs. »

Avec plus de 8 400 mots, ce discours inaugural est resté le plus long de l’Histoire, durant près de deux heures. Harrison le prononça sans manteau ni chapeau, malgré une violente tempête de neige. Cette imprudence coûta cher : en moins de trois semaines, il développa une pneumonie qui l’emporta le 4 avril 1841.

Alors qu’il agonisait, ses derniers mots furent adressés à son médecin et, selon les récits, ils exprimaient un profond souhait :

« Monsieur, je veux que vous compreniez les véritables principes du gouvernement. Je souhaite qu’ils soient appliqués. Je ne demande rien de plus. » Ces paroles se destineraient en réalité à son vice-président John Tyler, qui prit ses fonctions après son décès.

James Buchanan voulait que l’on pense qu’il n’était pas responsable de la guerre de Sécession

Le président James Buchanan est tristement célèbre pour être régulièrement considéré comme l’un des pires présidents américains, comme l’a confirmé un classement publié en 2017 par C-SPAN. Pourquoi cette réputation ? Selon le National Museum of American History, Buchanan sympathisait avec le Sud et n’a rien fait pour empêcher la nation de glisser vers la guerre de Sécession.

Durant son mandat, il a accepté la décision raciste de l’affaire Dred Scott, qui déclarait que les personnes noires n’étaient pas des citoyens américains. Alors que les tensions entre le Nord et le Sud s’aggravaient, Buchanan déclara que les États lésés, après avoir épuisé tous les moyens pacifiques et constitutionnels pour obtenir réparation, seraient justifiés de résister de manière révolutionnaire au gouvernement de l’Union – des paroles prononcées par le chef même de ce gouvernement.

Après l’élection d’Abraham Lincoln, le Sud fit sécession, et Buchanan fut accusé, à juste titre ou non, d’avoir déclenché la guerre ou du moins de n’avoir rien fait pour l’empêcher. Retiré de la vie politique, il entreprit de réhabiliter son image en publiant ses mémoires dans lesquelles il affirmait avoir tenté d’empêcher la division du pays, mais s’être heurté à l’opposition du Congrès.

Ses efforts pour redorer son image furent vains. À sa mort en 1868, il conserva la notoriété d’avoir été l’un des pires présidents de l’histoire américaine.

Ulysses S. Grant mourait d’envie de boire un verre d’eau

Ulysses S. Grant s’est fait connaître en tant que général de l’Union pendant la Guerre de Sécession. Il s’est imposé comme un combattant tenace, remportant des victoires décisives, notamment à Vicksburg. C’est lui qui a reçu la reddition du général confédéré Robert E. Lee au palais de justice d’Appomattox.

En 1869, Grant devint président des États-Unis et accomplit deux mandats durant la période cruciale de la Reconstruction. Il s’efforça de réunifier le Nord et le Sud, malgré une présidence marquée par plusieurs scandales. Pourtant, il restait une personnalité honnête et populaire, ce qui lui permit de remporter un second mandat.

Après la fin de sa présidence en 1877, Grant s’associa à une firme financière qui fit faillite, le laissant sans ressources. Parallèlement, il développa un cancer incurable de la gorge. Confronté à la pauvreté et à une mort imminente, il conclut un accord avec l’écrivain Mark Twain pour publier ses mémoires.

Dans une course contre la montre, il termina et publia ces mémoires en deux volumes cinq jours avant son décès. Cette œuvre rapporta 450 000 dollars à sa famille, leur permettant de sortir de l’endettement. Selon l’ouvrage The President is Dead!, le dernier mot, rauque et prononcé alors que sa maladie ravageait sa gorge, fut « eau ».

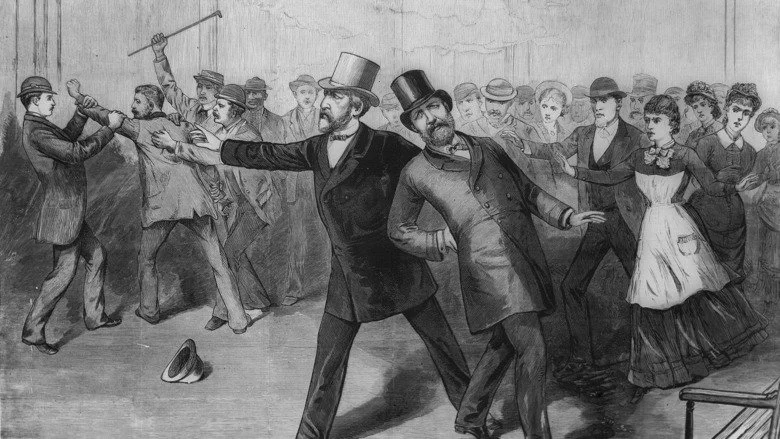

Le président James Garfield fut victime d’une tentative d’assassinat le 2 juillet 1881, lorsqu’un avocat déséquilibré, Charles Guiteau, lui tira dessus à la gare de Baltimore et Potomac. La première balle effleura son bras, mais la seconde traversa sa colonne vertébrale pour se loger dans son abdomen. Immédiatement, Garfield s’exclama : « Mon Dieu, qu’est-ce que c’est ? ».

Les semaines qui suivirent virent son état s’aggraver, en grande partie à cause des traitements médicaux inefficaces. À cette époque, la théorie des germes n’était pas encore reconnue, et les chirurgiens n’étaient pas suffisamment stérilisés. Au lieu d’un environnement propre, le président fut soigné dans des conditions propices aux infections.

Les médecins tentèrent à plusieurs reprises d’extraire la balle, souvent sans anesthésie, ce qui infligea à Garfield des douleurs atroces. Sa blessure s’infecta gravement, provoquant un abcès rempli de pus et une septicémie qui s’étendit rapidement. Cette infection dévora lentement sa santé : il perdit près de 80 kilos, passant de 95 à 59 kilogrammes.

Vers la fin, la souffrance domina toutes ses pensées. Pendant plus de deux mois, il subit cette torture physique jusqu’à ce que le 19 septembre 1881, son calvaire prenne fin. Sa mort fut probablement la plus douloureuse et tragique parmi tous les présidents américains, marquant un épisode sombre de l’histoire médicale présidentielle.

L’administration de Warren G. Harding est souvent classée parmi les plus désastreuses de l’histoire américaine. Entre 1921 et 1923, cette période fut marquée par la présence de membres véreux qui exploitèrent leurs fonctions pour détourner des fonds publics. Le scandale le plus retentissant, celui du Teapot Dome, impliqua le secrétaire à l’Intérieur dans la location secrète de terres publiques à des intérêts privés.

Bien que Harding n’ait pas été directement mêlé à ces malversations, il en porta la responsabilité morale et politique. Il confia un jour, avec une certaine amertume : « Je peux gérer mes ennemis sans problème. Mais ce sont mes damnés amis… eux, ce sont eux qui me font tourner en rond la nuit ! »

Le 2 août 1923, alors que Harding souffrait de ce que l’on pensait être une intoxication alimentaire, son épouse lui lut un article réconfortant extrait du Saturday Evening Post intitulé “A Calm Review of a Calm Man”. Ce texte louait la figure du président : « En tant qu’Américain, en tant que Président et en tant qu’être humain, l’honorable Warren G. Harding n’a jamais bénéficié, ni ne bénéficie actuellement, d’un traitement juste face à cette horde de détracteurs, de calomniateurs, de politiciens intéressés, de postulants déçus, de théoriciens, de fanatiques et de fous qui veulent réformer le monde en une demi-heure. »

Cette lecture eut un effet apaisant sur Harding, qui encouragea sa femme à continuer : « C’est bien ! Continue — lis-en encore. » Quelques instants plus tard, le président succomba brutalement à une crise cardiaque, ayant ainsi entendu un dernier hommage sincère.

Calvin Coolidge souhaitait retourner dans le passé

Photo : Underwood & Underwood of Washington DC / Wikimedia Commons

Successeur de Warren G. Harding, Calvin Coolidge se démarquait par son caractère austère et laconiquement marqué par un humour sec. Représentant des années 1920, il incarna une philosophie de non-ingérence, des valeurs de petite ville et une vision d’un gouvernement minimaliste. Véritable conservateur dans l’âme, il jouit d’une grande popularité selon le Miller Center. Son refus de briguer un nouveau mandat en 1928 surprit alors son entourage, d’autant plus qu’il ne donna jamais de raison claire à cette décision.

Cette retraite prématurée semblait cependant liée à la tragédie familiale : la mort prématurée de son fils Calvin Jr. en 1924, victime d’une infection, ainsi qu’à son désir personnel de s’éloigner de la vie politique pour mener une existence paisible à Northampton, dans le Massachusetts.

Malgré les bouleversements intervenus sous son successeur Herbert Hoover, notamment la Grande Dépression, Coolidge persista dans son choix de retrait. Hoover, lui aussi conservateur, fut considéré comme inefficace face à la crise économique, ce qui conduisit à la victoire écrasante de Franklin D. Roosevelt en 1932 et au lancement du New Deal, marquant la plus grande intervention fédérale dans l’histoire des États-Unis.

Ce tournant historique allait à l’encontre des convictions profondes de Coolidge, qui aspirait à un retour à une époque plus simple. Comme il le déclara, cité par la Maison Blanche : « Je sens que je ne corresponds plus à cette époque. » Il décéda peu après, le 5 janvier 1933, des suites d’une insuffisance cardiaque, manquant ainsi l’investiture de Roosevelt.

John F. Kennedy souhaitait unir le pays

Le président John F. Kennedy fut tragiquement assassiné à Dallas, Texas, le 22 novembre 1963. Il demeure dans les mémoires pour ses discours emblématiques, notamment son discours inaugural, son leadership pendant la crise des missiles de Cuba, ainsi que sa vision audacieuse qui mena à l’exploration lunaire.

Malgré la soudaineté de sa mort, Kennedy avait prévu de prononcer un discours devant le Comité démocrate texan à Austin, ce même jour. Le texte dactylographié de ce discours, conservé par la Bibliothèque John F. Kennedy, ne fut jamais délivré. Son passage final reflète une aspiration profonde et constante : rassembler une nation fragmentée.

Il écrivait ainsi :

« Car c’est un temps de courage et un temps de défi. Ni la conformité ni l’autosatisfaction ne suffiront. Ni les fanatiques ni les faibles de cœur ne sont nécessaires. Notre devoir en tant que parti ne se limite pas au parti lui-même, mais s’étend à la Nation, et en vérité, à toute l’humanité. Notre devoir n’est pas simplement la préservation du pouvoir politique, mais la sauvegarde de la paix et de la liberté.Ne soyons donc pas mesquins alors que notre cause est si grande. Ne nous querellons pas alors que l’avenir de notre Nation est en jeu. Tenons-nous ensemble avec une confiance renouvelée en notre cause — unis par notre héritage passé et nos espoirs pour l’avenir — et déterminés à ce que ce pays que nous aimons guide toute l’humanité vers de nouvelles frontières de paix et d’abondance. »

Lyndon Johnson voulait préserver une réputation impeccable

Après l’assassinat de John F. Kennedy, Lyndon Johnson accède à la présidence des États-Unis. Son mandat se distingue notamment par des avancées majeures en matière de droits civiques et par ses programmes de la Grande Société visant à lutter contre la pauvreté. Cependant, c’est l’engagement américain dans la guerre du Vietnam qui marquera profondément son quinquennat et divisera la nation.

La contre-offensive majeure des Nord-Vietnamiens révéla que le conflit serait long et éprouvant. Johnson, devenu très impopulaire, renonça à se représenter en 1968, fatigué par les turbulences politiques et sociales. Pour sa vie après la présidence, il déclara : « Je vais profiter du temps qu’il me reste. » Pourtant, il était épuisé, malade et amer.

Il entama alors une véritable croisade pour protéger son héritage et soigner son image publique. Paradoxalement, il délaissa sa santé, reprenant le tabac après avoir cessé de fumer durant plusieurs décennies suite à un infarctus. Comme le rapporte The Atlantic, Johnson s’estimait victime d’un traitement médiatique injuste.

En 1972, il confia à des leaders des droits civiques qu’il n’avait pas « fait assez ». Profondément déprimé et isolé, il accorda sa dernière interview à Walter Cronkite le 12 janvier 1973. Dix jours plus tard, Lyndon Johnson succombait à une crise cardiaque. Cinq jours après sa mort furent signés les Accords de paix de Paris, mettant officiellement fin à la guerre du Vietnam.