Histoire

Le 11 août 1834, aux environs de 23 h, une foule de protestants en colère se rassembla devant le couvent Ursuline de Charlestown, dans le Massachusetts (aujourd’hui Somerville). L’événement marquant de cette nuit fut le lancement de barils de goudron enflammés à l’extérieur des murs du couvent. La foule s’introduisit par effraction dans l’édifice en brisant fenêtres et portes, puis mit le bâtiment en feu. L’incendie dévastateur fut consommé aux premières heures du 12 août, plongeant le couvent dans les cendres.

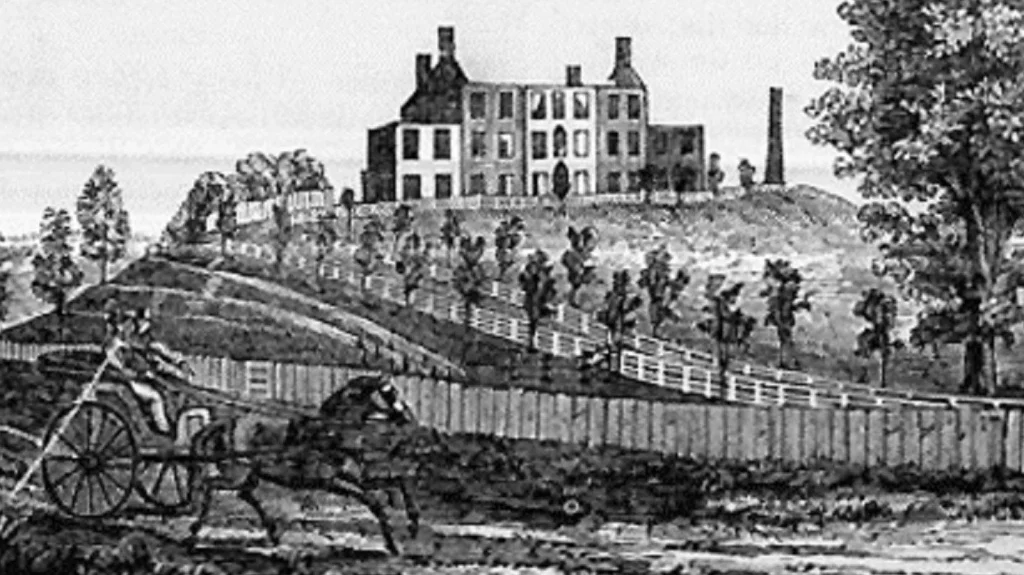

Fondé en 1820, le couvent Ursuline avait pour vocation l’éducation des jeunes filles, dispensée par les religieuses issues de Montréal. Ce lieu devint rapidement le foyer d’une controverse exacerbée par l’antagonisme présent en Nouvelle-Angleterre. En effet, les tensions grandissaient à une époque où le protestantisme se sentait menacé par l’afflux d’immigrants irlandais catholiques, considérés comme des concurrents sur le marché du travail.

Source : Wikimedia Commons

À cette époque, les catholiques ne pouvaient exercer leur foi publiquement qu’après 1780, suite à l’adoption de la constitution du Massachusetts garantissant la liberté religieuse, et ce, après plus d’un siècle d’interdictions légales. Dans les années 1830, des rumeurs infondées circulaient sur des pratiques occultes et des rituels douteux se déroulant au sein du couvent. Une femme, supposément retenue contre son gré, aurait tenté de s’échapper, et cette histoire, amplifiée par des journaux aux titres sensationnalistes, attisa la colère de certains protestants qui réclamaient une enquête publique.

Quelques points marquants de cette affaire :

- Le couvent accueillait principalement des jeunes filles protestantes issues de familles aisées, alors que les quelques catholiques représentaient une minorité parmi les 50 à 60 élèves.

- Des affiches circulaient dans les rues de Boston, exigeant une enquête immédiate sous peine d’actions radicales.

- La figure de la supérieure, sœur Mary Edmond St. George, était perçue comme autoritaire et hautaine, ce qui alimentait davantage le ressentiment.

Le soir même de l’incendie, des protestants se présentèrent devant la porte du couvent pour exiger la libération de la femme retenue. Face à cette pression, les religieuses et les élèves s’échappèrent par l’arrière du bâtiment. Les émeutiers, dans leur fougue destructrice, saccagèrent l’intérieur en mettant à mal meubles, ouvrages, instruments et objets religieux avant de réduire l’édifice en cendres.

L’indignation ne se fit pas attendre au-delà des murs de Charlestown. Une commission de citoyens fut rapidement instaurée pour examiner les accusations portées contre les religieuses. Les enquêtes révélèrent que les rumeurs étaient infondées. Seuls treize hommes furent interpellés pour leur implication dans les troubles et, au final, une seule condamnation fut prononcée avant qu’un pardon ne soit octroyé.

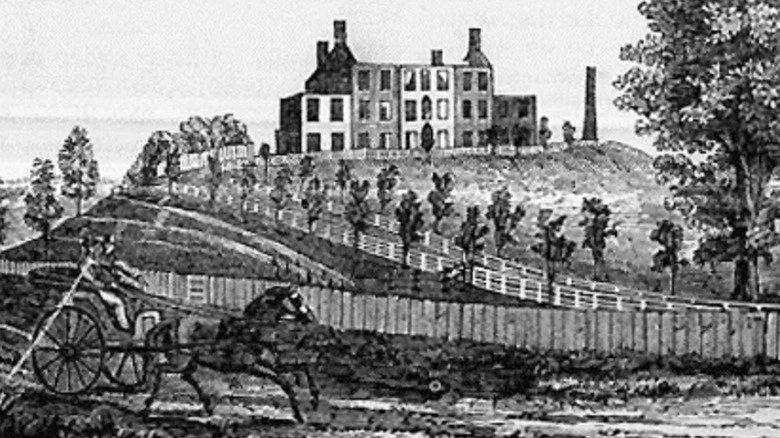

Source : Shutterstock

La réprobation se fit sentir sans distinction, même au sein de la communauté protestante. Des figures influentes de la région, telles que le révérend Lyman Beecher, virent dans ces violences une atteinte à la dignité et à la tolérance religieuse. Ce triste épisode reste gravé dans les mémoires, et le couvent, victime irréversible de l’incendie, ne fut jamais reconstruit.

Chacun de ces éléments, porteur d’une histoire à la fois tragique et complexe, nous offre un éclairage précieux sur les tensions religieuses et sociales qui animaient alors la région. Les événements du couvent Ursuline demeurent un témoignage poignant d’une ère marquée par des conflits identitaires et des préjugés profondément ancrés.